3.満足度と消費者余剰

満足度

需要曲線から分かることの一つに満足度がある。これは、消費者がその財を購入することによって、どれだけの満足を得たと考えられるかの指標である。

満足度の単位はここでは円とします。日本なのでね。

説明するよりも例を見た方が分かり易いと思うのでさっそくいきましょう。

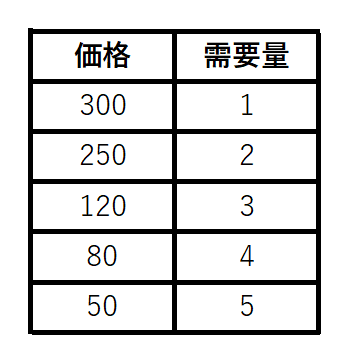

以前の記事から需要表を持ってきました。

この需要表によると消費者は

301円以上 ⇒ 買わない

300円 ⇒ 買う

という事が分かります。すると

この財の1個目の消費で得られる満足度は300円になります。

また

251円以上 ⇒ 1個買う

250円 ⇒ 2個買う

という事が分かります。すると

この財の2個目消費で得られる満足度は250円になります。

ここで若干話がややこしいのは、2個購入するときの満足度の総量(合計)は

250$${\times}$$2=500

ではなく、1個目の満足度と2個目の満足度の合計の

300+250=550

であるということです。

さてこれをグラフに起こしてみましょう。

上のグラフの赤い四角で表したのが、それぞれの個数で得られる満足度です。

例えば3個買う時の、満足度の総量は

となります。

例えば、価格が100円のときであれば、120円以下80円以上なので、3個購入することになります。そのときの支出額は

となり、満足度と支出額の差は670-300=370円となります。この差額が消費者余剰です。

消費者余剰

消費者余剰とは、消費者が支払っても良いと思う価格と、実際に支払った金額との差のことです。

消費者余剰が大きいほど、消費者は得をしていると考えられます。

下のグラフの緑の階段状の部分が消費者余剰です。

まとめ

・支払ってもいいと思っている価格→満足度

・満足度と実際に支払った金額との差→消費者余剰

・消費者余剰が大きい方がお得

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?