19京都・街の湧水、小町ゆかりの地と井戸

小野小町ゆかりの地

随心院の小野小町「化粧(けわい)の井戸」、一条戻り橋近くの小野通りにある「草紙(双紙)洗いの井戸跡」、左京区上高野にある小野郷の崇道(すとう)神社を取り上げたので、小町ゆかりの地、小町に恋焦がれて小町に会いに百夜通いし、99日目に雪道で倒れて亡くなったという深草少将ゆかりの地なら古い井戸があるかもしれないと思い、小町と深草少将のゆかりの地と寺を巡った。

小町の供養塔と一緒に深草少将の供養塔も建てられたゆかりの地もある。浅知恵で詮索(せんさく)してもなおさら泥沼にはまりこんでしまうだけなので、とにかく、京都市内で小町ゆかりの故地を追った。こんぐらかった小町の伝承をひもとけば、小野小町の面影がうっすら見えてくるような思いから、伝承の地を訪ねることにした。

小町となると、さすが後世の付会(ふかい)と推定されるような故事、説話が多い。小町が90歳、100歳まで生きたなど真偽のほどが全く追究できず、迷路に踏み込んでしまった。

この大きな原因の一つが、末法思想が広がり出した11世紀前半ごろに天台浄土教の僧が書いたとされる漢詩文「玉造小町子壮衰書」(小野小町物語)。壮衰書は、「玉造小町」について、若いころの美貌が消え老年の衰退を描いた。後世の小町伝承に大きな影響を与えたとされ、小野小町と玉造小町は全く別人で、異なる2人の小町の混同が進んだといわれている。

ほかに▽作者不詳で平安時代から鎌倉時代に書かれたとみられる「(小野)篁(たかむら)物語」▽江戸時代中期の戯作者、大江文坡(ぶんぱ)の「小野小町行状記」がある。訪ねた寺のほとんどが「壮衰書」などの影響で後付けされたとみられる。

「篁物語」では小町は小野篁の妹とされ、姓名は小野重子。父は平安時代初期の公家、小野岑守(みねもり)、母は伯耆(ほうき)国(鳥取県)の妹尾氏。小町は母の故地・伯耆国で没したとされている。

小野小町は一般的に言われている説で、平安時代初め、宮中で仁明(にんみょう)天皇に女官として仕えたとされる女性。仁明天皇の父・嵯峨天皇の側室だったともされている。

小野小町説話の中で確定的な史実は和歌の名手だったこと。平安時代前期から中期にかけての歌人で「古今和歌集」(905年に完成)の選者の1人、紀貫之が選んだ六歌仙の一人で、小倉百人一首に「花の色は 移りにけりな いたづらに 我身世にふる ながめせしまに」(古今和歌集)の有名な小町の和歌が載る。仏教の無常観を詠(よ)んだとされている。

絶世の美女とされながら、生まれた年も亡くなった年が分からないことなど素性は不明でなぞだらけ。秋田県湯沢市生まれとされながら、各地の大字「小野」という地域に小町の生誕伝説、逸話や弔いの塔がある。

古代、ヤマトタケルの足跡が伝承として国内各地にある。京都には、小町ゆかりの地、寺がいくつかある。これだけ小町の伝承が多いと、「玉造小町」のような代役の小町とか、影武者的な存在の小町とか、年代ごとに代替わりの小町とか、地域ごとの小町とかがいたのではないかと想像する。

後世に作られた能楽の謡曲や浄瑠璃、歌舞伎の演目でしか小町を知ることができない。後世に創作された能楽の謡曲に、小町にちなんだ「草紙(双紙)洗小町」「卒塔婆(そとば)小町」、百歳の小町が登場する「関寺小町」がある。浄瑠璃、歌舞伎でも創作で、小町ゆかりの地と混同されてしまったところもあると思う。

創作とはいっても、ある程度、ゆかりの故地で見聞きしての「小町もの」だから、まんざらウソだらけと見限ってしまうのも早計だと思うが、どうしても小町の生きた平安時代前期ごろとは時代が後ろにずれていると思った。

小野一族の出自とされる地として、京都には山科区醍醐と左京区上高野の2カ所に小野郷がある。どちらの小野郷で生まれ育ったのか、また晩年をどこで過ごしたのか、結婚したのか、何歳まで生きたのかなど暮らしぶりどころか行状さえもほとんど分かっていない現状だ。

随心院といえば、宮中勤めを30代半ばで引退した小町が住んだ小野家の屋敷があったとされる場所の隣地に建立された。小野家の屋敷跡地には「小町化粧(けわい)井」と呼ばれる古井戸があった。随心院にも小町老衰像や、「小町榧(かや)」と呼ばれる木がある。

京都中心市街地を南北に貫く烏丸通りと堀川通りの間にあるバス通りの西洞院通りと四条通りの交差点わきには「小町の別荘」があったとされ、記念の石標が建つ。ここの井戸水は小町の「化粧水」といわれている。

小町ゆかりの井戸として東福寺の塔頭寺院の1つ、退耕庵(東山区本町)の「小町百歳井戸」、小町が没したとされる補陀洛(ふだらく)寺(左京区静市市原町)にある「小町姿見の井」なども取り上げた。

65補陀洛寺(小町寺)

「小町寺」と呼ばれる補陀落(ふだらく)寺の境内にある「小町姿見の井戸」は、地表を深さ1㍍~1・5㍍ほどに掘って周りを自然石で囲った浅井戸だった。かつては石段の下まで降りれば、水をくむことができた。

住職の奥さんの話では「地中から浸み出した水を溜(た)める井戸。10年ほど前まで10㌢から20㌢ぐらい水がたまっていたが、涸(か)れてしまった」という。

寺伝によると、小町寺の正式名は「天台宗 如意山 補陀洛寺」。945(天慶8)年、洛北・静原の山中に創建された。その後焼失して廃寺となり、現在の市原野に再建されたという。小町が晩年、流浪(るろう)の果てに900(昌泰3)年春、この地でなくなったと伝えられている。

比叡山横川(よかわ)の元三(がんざん)大師=良源=の弟子、恵心僧都(えしんそうず)=平安時代中期の天台僧・源信=が野ざらしになっていた小町の亡きがらを哀れんで弔ったと伝承されている。

本堂は1999(平成11)年に新築された。それまでは鞍馬寺からもらった護摩(ごま)堂が本堂だった。堂内は護摩を焚(た)いた煙の煤(すす)だらけだったという。本尊は半丈六の阿弥陀如来座像で平安時代後期の作品。天井が低かったため光背の上部を切り落としてしまい、本堂新築時に光背も新調した。脇侍(わきじ)の勢至菩薩立像と観音菩薩立像は鎌倉時代に造られたとされる。

境内には階段を登った丘の上に室町時代に建てられたという小町終焉(しゅうえん)の地を記念した「小町供養塔」があり、階段の下には江戸時代の1747(延享4)年に造立されたという、小町に恋焦がれた深草少将の供養塔もある。

また、小町が市原の地で過ごしたという伝説から、90歳ごろの小町老衰像が本堂にあり、小町が衰えた「小町三相図」もある。老衰像以外は特別な日以外は公開されない。

比叡山の登山ケーブルがある叡山電鉄八瀬口の手前、上高野地域は小野一族が拠点としてところ。上高野地域には小野氏の氏神「小野神社」や「崇道神社」、「三宅八幡宮」があり、小町伝説が今も息づいている。

本堂には「小町寺」の額が掲げられていた。鞍馬街道沿いの丘の斜面にあり、京都市営地下鉄烏丸線の終点「国際会館」前のバス停から京都バスに乗って「小町寺前」バス停わきに小町寺がある。

66退耕庵の「小町百歳井」

平安時代の歌人で、絶世の美女といわれた小野小町ゆかりの「百歳井戸」は東福寺の塔頭寺院「退耕庵」の門を入ってすぐ右手にあった。井戸は江戸時代の元禄年間に掘られたという。「水は出ていません」と住職の奥さんが話した。

わきに地蔵堂があり、地蔵像(高さ約2㍍)の胎内(たいない)に小町への恋文が納められているという。恋文は「玉章」(たまずさ)と呼ばれる。平安時代、手紙は相手宅の門際に植えられた梓(あずさ)の木にくくり付けられた。「玉章」はこの梓にちなみ、美しい手紙という意味だという。

地蔵像は「玉章地蔵」の名で知られ、小町への恋文が納められているという。もともと、京都市東山区渋谷(しぶたに)越えの小町寺にあったとされ、1874年(明治7年)に移されたという。地蔵像は小町が粘土で作ったといわれ、顔に化粧をしている。

小町が、この井戸に映ったという自らの姿を見て詠んだという和歌がある。「おもかげの かわらでとしの つもれかし たとえいのちに かぎりあるとも」。歳は重ねても、かつての面影をいつまでも、と美ぼうが続くことを願った切ない女心をうたったといわれているが、後世の別人作ともいわれている。

西洞院通り・小町の化粧水

京都の中心市街地の一つ、四条通りと烏丸通りの交差点から、西に少し行った西洞院通りと四条通りの交差点わき、京栗菓子で知られる「若菜屋」の向かいに小野小町の「化粧水」の石標がある。この地に「小町の別荘」があったという伝承があり、別荘の井戸が化粧水だったといわれている。

石標だけ建ち、別荘も井戸も跡かたもなく、物証がないから伝承の真偽さえ分からない。石標があっても、訪れる人も立ち止まって見入る人もいない。

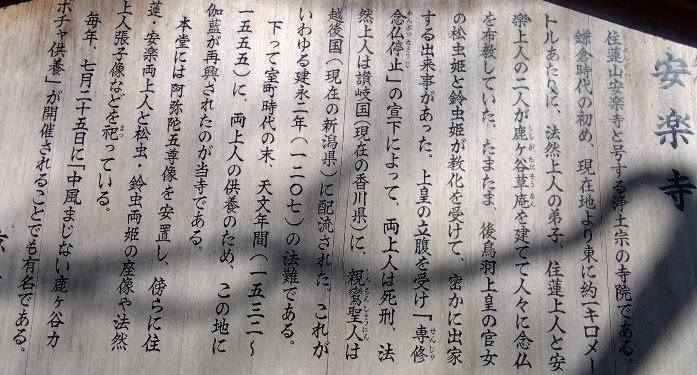

67安楽寺の小町九相図

左京区鹿ケ谷御所ノ段町にある安楽寺。小野小町の生誕から老衰まで9つの場面に分けて描いた九相図がある。訪れた日は拝観拒絶で見ることはできなかった。庭を含めた公開は春秋の特別公開の日だけ。

安楽寺の正式名は「鹿ケ谷 住蓮山 安楽寺」。寺伝によると、創建は鎌倉時代初め。浄土宗の開祖・法然の愛弟子、住蓮と安楽の2人が現在地より東に約1㌔離れた場所に「鹿ケ谷草庵」を結んだ。

天皇がまだ若いため、実権を握っていたのは院政を敷いていた後鳥羽上皇。上皇に女官として仕えていた19歳の松虫と17歳の鈴虫がこっそり宮中を抜け出して鹿ケ谷草庵を訪れ、浄土宗の開祖・法然の弟子、住蓮と安楽のもとで剃髪して仏門に入った。

寵愛していた美貌の松虫と鈴虫の出家に怒った上皇はこれを口実に法然の専修念仏一派を弾圧。住蓮と安楽を密通などの疑いで逮捕し斬首刑にしたうえ、別の門弟2人も斬首された。法然と門下の親鸞ら7人も流罪となった。

1207(建永二年、承元元)年に起きたことから、「承元(じょうげん)の法難」とか「建永の法難」と世にいわれる事件。後鳥羽上皇は時の天皇が13歳と若年のため院政を敷いて絶大な権力を握っていた。若い女性2人の出家は上皇が熊野詣での旅に出かけている最中だった。

この後、草庵は荒廃したものの、流罪地の讃岐国(香川県)から京に戻った法然が草庵を再興して2人の弟子の僧名から「住蓮山安楽寺」と名付け、追善供養して弔った。寺は天文年間(1532~1555)に現在地に再興された。ちなみに出家した女性2人は瀬戸内海の生口島の坊に入り、松虫35歳、鈴虫45歳で没したといわれている。

68善願寺の「小町榧(かや)」

小野小町が実生の種をまいて育ったという「小町榧(かや)」と呼ばれる榧の大樹がある善願寺。コロナ化で安産祈願に訪れる妊婦に感染することを心配してしばらく拝観を休止している。電話での予約が必要というので電話したら「休止」と言われた。住職によると、拝観再開の見通しは全くないという。

旧奈良街道沿いの白い塀際に樹齢1000年とされ、主幹が二つある榧(かや)の大木がある。仏師・西村公朝氏が榧の木肌をはいで生木に不動明王像を彫った。榧の大木は小野小町に深草少将が百夜通いしたゆかりの木とされている。

深草少将は通った日数を数えるために道すがら一日一つずつ榧の実を置き、99日目の夜、榧の実を握りしめたまま雪道で行き倒れとなったという。小町は少将が通った道に99個の榧の実をまき、供養したという。「小町榧」といわれ、そのうち育った一本がこの榧といわれる伝説がある。問題は果たして深草少将がこの辺りの道を通ったかどうかの疑問が残る。

ちなみに、榧の実は彼岸花(女郎花)の球根とおなじように、稲が凶作の際、米の代用食にした救荒作物の一つとして、古い寺社の境内に植えられてきた。榧は常緑針葉樹。材質は堅く、香木であることで、古くから仏像や碁や将棋の盤などに使われてきた。

寺は奈良時代、聖武天皇の皇后・光明皇后の発願によって、行基菩薩が創建したと伝わる。後に荒廃したが平安時代の比叡山横川(よかわ)の天台僧・源信(恵心僧都)が現在の地に再興して、天台宗の寺となった。寺は真言宗・醍醐寺の近くにある。

本尊の地蔵菩薩坐像は再興されたころのものと伝わり、丈六(じょうろく、一丈六尺の略=約4・85㍍)の大きな座像。腹帯地蔵として知られ、安産にご利益があると多くの妊婦が訪れる。

69欣浄寺の深草少将「姿見の井」「涙の水」

小野小町恋しさに百夜通いの99日目に雪道で行倒れて亡くなったと伝えられる深草少将の屋敷があったと伝承される伏見区西桝屋町の欣浄(ごんじょう)寺。

小さな墓地がある境内には深草少将と小町の供養塔が並んで建ち、池のほとりに深草少将が姿見をして涙を流したとされ、「姿見の井」「涙の水」とも呼ばれる井戸「墨染井(すみぞめのい)」がある。

境内の庭には池があり、いかにも古めかしい風情だった。2人の供養塔は1990(平成2)年に再建された。「涙の水」の井戸は使われてなく木製の箱に覆われ、滑車がついていた。

寺は旧奈良街道沿いにある。曹洞宗の開祖道元が開いたとも伝えられ、「伏見の大仏」で知られる丈六の大仏が本尊。江戸中期は浄土宗寺院だったが、文化年間(1804-18)、曹洞宗に改宗した。

この場所なら深草の丘陵地を越えて、小町の住む醍醐の小野家の屋敷に通えたと思った。だが、深草少将がどこから、どこに住んでいた小町のもとに通ったかは分からないので、百夜通いはあくまで伝承でしかない。

70菊野大明神の深草少将腰かけ石

深草少将が小町恋しさの「百夜通い」の途中に腰掛けたといわれる石が御神体とされる菊野大明神。

大明神は京都市役所の近く、河原町通り沿いの法雲寺の境内にあった。お堂は平屋建て家屋の中。2017年から2018年にかけて、お堂が修復された。腰かけ石は、御神体としてお堂の中に鎮座しているので見ることはできない。

河原町通りが整備されたのは豊臣秀吉が天下人として京に入り、鴨川の河川改修や、京への外敵の侵入を防ぐため寺町通りに寺を集めたり、京を守る土塁の「お土居」を設けたころから次の徳川家康の治世のころにかけて。平安時代はまだ、鴨川の河川敷で氾濫域だった。

深草少将が百夜通いの時に腰かけたとされる石があったとすれば、まだ河川敷だったころ。本当に腰かけ石があったかどうかは定かでない。根も葉もないウワサだけで伝承が続くわけがないと思うが、百夜通いをしたとしても、宮中勤めの小町がどこに住んでいたのかも定かでないので、伝承の真偽は不明。

鴨川はかつて川床がもっと高かった。川床が洗堀されないように今でこそ、流路の随所に床止めが施されているが、古地図を見ると、川床が高かったころは豪雨のたびに川筋が変わり、河川敷が広がっていた。渇水期なら中州ができて、川を容易に渡ることができた。腰かけ石があって、河川敷の中を通行できるとしたら渇水期の冬場でしかなかったと思う。

地下鉄東西線市役所前駅で下車し、河原町通りを北へ少し歩くと河原町通り沿いに「浄土宗 清水山洗心院 法雲寺」がある。江戸時代幕末の動乱期、長州藩士の久坂玄瑞(くさかげんずい)や吉田松陰の松下村塾の優等生、吉田稔麿(としまろ)らが一時、滞在したとされている。(つづく)(一照)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?