僕は昔、角メンコが強かった。

僕が住んでいた地域では、角メンコは「ショウヤ」と呼ばれていた。

と言っても10人のうち12人は、ショウヤはもちろん「角メンコってナニ??」だと思うけど、それは大昔のカードゲームだ。

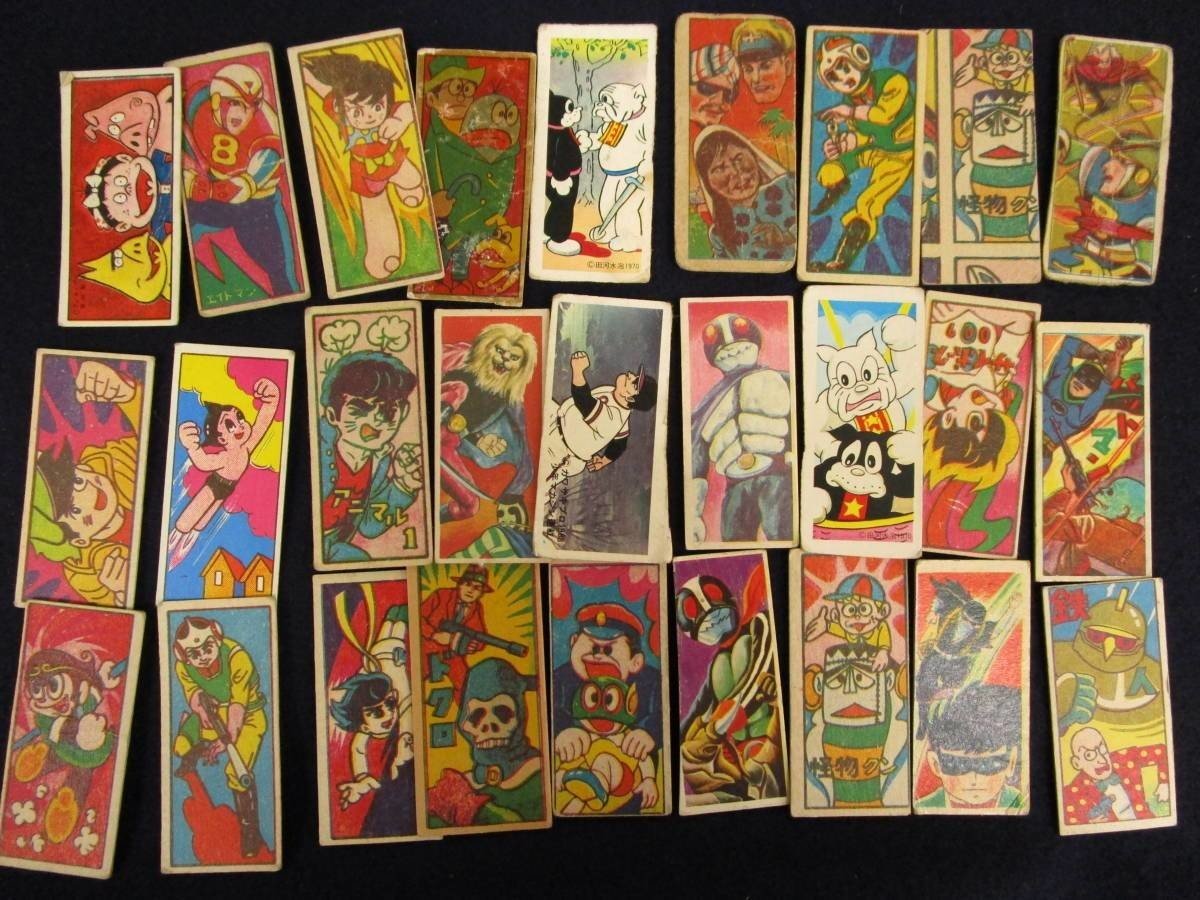

大判のポストイットくらいのサイズで、厚さ1〜2ミリの厚紙にアニメや野球選手のイラストや写真がプリントされている玩具。これが僕の住む町では保育園から小学生時代、根強く流行った。「ショウヤ」は、ある種のスポーツであり、ある種のギャンブルであり、ある種の貨幣経済だった。

どんな遊びかと言うと・・・

例えば「10枚打ち」という遊び方は、まず、1枚の“親”メンコを地面に置く。その上に各参加プレイヤーが手持ちのメンコを10枚ずつ出し合って、“親”の上に重ねていく。4人プレイなら41枚分のメンコの“山”ができる。

その“山”に向かって、プレイヤーは順番に自分の“打ち用のメンコ”をぶつけて、山を崩していく。そのアタックで山のメンコが裏返る。裏返ったメンコの枚数が奇数枚であれば、プレイヤーはその裏返ったメンコを貰う。偶数枚であったら、プレイヤーはそれと同じ枚数を手持ちのメンコから支払い、山に重ねる。

プレイヤーは順番にアタックをし、貰ったり支払ったりしながら、“親”メンコを山から表出させていく。そしてその“親”メンコを裏返しに仕留めたプレイヤーが、その時点で場に残っているメンコを総取りする。

・・・というルール。なんとなくビリヤードの9ボールのルールにも似ている。

ちなみに、遊び終わった後「貰ったり支払ったり」した分のリセットはされない。その日、沢山勝った子供はホクホクで家に帰り、負けまくった子供はスッカラカンで家に帰る。次にショウヤに参加したければ、隣町の駄菓子屋で角メンコを買ってこなければならない。子供の遊びなのにシビアだった。シビアだったからこそ勝った奴も負けた奴も止められず、根強く流行り続けたのだ。

これが僕は強かった。

なぜなら5歳上の兄貴に搾取され続けながら、5歳上のレベルになるまで鍛えられたからだ。だから兄貴が小学校を卒業した後、自分の同年代を相手にするショウヤは、ガンダムが量産型ザクを倒すより楽勝だった。

僕の手持ちの角メンコの量が、クッキー缶のレベルからダンボール箱レベルに達した頃、負けっぱなしだった子供の親から苦情が来た。僕は母親に叱られ、皆から「巻き上げた」メンコを返すように言われたけど、納得がいかなかった。僕はズルなんかしてないし、そのルールに皆は同意の上で参加していたはずだからだ。正当な勝負で得た対価なのに、どうして非難されねばならぬのか。

でも反面、このまま僕が勝ちっぱなしだと、この町でショウヤが続けられないってことも感じていた。どうしたらいいか僕は考えた。そしてひとつの解決策を考えついた。極めて公平な、富の再分配の方策である。

僕はドラえもんの空き地にあるような土管の上にスックと立ち、当時ショウヤに参加していたプレイヤーたちを呼び集めた。そしてダンボールの中の角メンコをむんずと掴むと、土管の下に集まった子供たちに向けてバラまいた。

僕の地元には、嫁入りの際に、屋根の上から菓子を撒くという謎風習があったので、たぶんそこから思いついたんだと思う。

僕はダンボール箱の中の角メンコが無くなるまで、何度も何度も、右へ左へバラまいた。ショウヤに弱い子供たちが、僕の足下を這いつくばり、争いながら角メンコを拾い漁る姿を見て、得意で愉快だった。数十枚の角メンコを残しておけば、また今後の勝負で増やしていけばいい。また溜まったら、またこうしてバラまけばいいと思った。

でもなぜか、その後ショウヤという遊びは廃れていった。なんとなく僕も、他の子供たちも、夢から醒めたような、熱が冷めたような空気だった。そのうちに僕は小学校を卒業した。

大人になってからも時々、何かの拍子に「土管の上からの風景」を思い出す。そのことを悪いこととして叱られたことはない。ただ自分の人生の中の、紛れもない汚点というか、イヤな記憶として思い出される。

世の中が何かと不景気な今、善き人が土管の上のスックと立って、お金をバラまいている。それを悪いことだと僕は思わない。受け取ったお金で生活を繋いだり夢を叶えたりする人もいるだろう。でも僕は土管の下に行かない。なぜなら僕は昔、角メンコが強かったからだ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?