鉛の活字の時代に本を出し得た壮挙――21世紀の今、「自分の本」を出してみませんか?

今でこそ、DTPの普及により「ちゃんとした」本を作るハードルはうんと低くなった(売れることはまた別の話w)。

今は、個人の持っている小さなパソコンにInDesign(インデザイン)などプロもご用達のソフトが入っていて、それで仕上げたデータをインターネット経由で印刷業者に送ると、紙の本に仕上げて、注文した冊数分、宅配して届けてくれる。そう、誰でもその気になれば、自分個人で「ちゃんとした」紙の本を作成することができるのだ。

DTP普及前の鉛の活字時代の出版と今

素人に手が出ない高いハードル

そういうDTP(卓上出版)のツールやシステムのない時代、本を作るのは今の何十倍もハードルが高かった。

なぜなら本を出すには、印刷会社に出向いて取り引きして依頼して、会社の職人さんたちが鉛の活字で本の版を組んでくれ、それを大きな本格的な印刷機で刷ってもらうというプロセスが必要だったからだ。どちらも個人でやることは不可能だ。

今のDTPでも印刷、製本は専門業者

今のDTPのシステムでも、「印刷業者の本格的な印刷機で刷ってもらう」ことや装丁、製本を、個人でやるのは不可能であるが。

DTPで「活字を組めてしまう」すごさ

しかし「活字を組む」に該当する作業を、すべて個人で、卓上でやってしまえるのは大変に画期的なことである。

日本語の活字を組む難しさ、漢字は万単位である!

鉛の活字できちんとした印刷物を作るのは、アルファベット文化の国々に比べて、日本ではうんと難しかった。英語のアルファベトは26文字しかないのに対して日本語は、ひらがな、カタカナ、そして万の単位に及ぶ漢字群を組まないといけないからわけだ。

だから書籍でも、毎日出ている新聞でも、雑誌でも、活字に関して2つのプロセスを経なければならなかった。

活字による印刷物組み版のプロセス

A 文選 活字を選ぶ

すなわち職人Aが、原稿用紙を手元に持って、自分の背の高さ以上もある活字棚から活字を拾って、手元の文選箱に収めていく「文選」というプロセス。

B 植字 選ばれた活字を組む

それが済むと、別の職人Bが、あらかじめもらっていた割り付け(レイアウト)用紙(あるいは「植字作業指示票」。業界、社によって呼唱が違う)の指定に従ってその活字をレイアウトしていく「植字」。

植字工は、句読点や「約物」を加える仕事もする(文選工は句読点=「。」とか「、」=や他の約物(やくもの)=;だとか▼だとか=は拾わない)。

植字工の仕事は、原稿用紙も参照しながら、文選工のすでに選んだ活字に「。」「、」なども加え、なによりも、指定通り正しい美しいレイアウトに、活字を正に「植えていく」作業なのであった。

しかし植字工の仕事は、さらに細かい、一般人には想像もつかないような、しかし大事な作業が含まれていた。

それは「空白」を埋めることだ。

例えば「こ の 文 章 の よ う に 文 字 と 文 字 の 間 の す き ま を 開 け る」場合、鉛の活字に時代は、この文字と文字の間に「インテル」という、活字より少し寸の短い、すきま専用の金属素材が1すきま、1すきまごとに挟み込まれていたのである!

そのすきまの幅は、使われている活字の大きさに対して、さまざまな比率の物が準備されていた。「全角」「1分(ぶ)」「3分」「4分」「8分」といった具合だ。全角は活字と同じ大きさで、「そ れ を 挟 み 込 む と こ う い う 具 合」になるわけであった。

そして行間にも、ようかんを普通にでなく、縦に長く薄く切り分けたような、その形状をうんと長くした、金属板の詰め物が、1行ごとに詰められていたのである。

「7H(歯)」や「8H」といった具合に決まった寸法があった。

さらには、活字が密集して組まれた上下左右の「空白」にもぎっしりと活字と同じ種類の金属の「詰め物」が詰め込まれていたのである。そうでないと、組んだ物が壊れて印刷できないからだ。

今では、DTPで字間、行間、上下左右の空白の設定など、ディズプレー上で、できあがり具合を確認しながら施してしまうことができる。まるで「異なる惑星」上で起こっている出来事のように両者は異なるではないか。

DTPソフトにも生きる鉛の活字時代のなごり

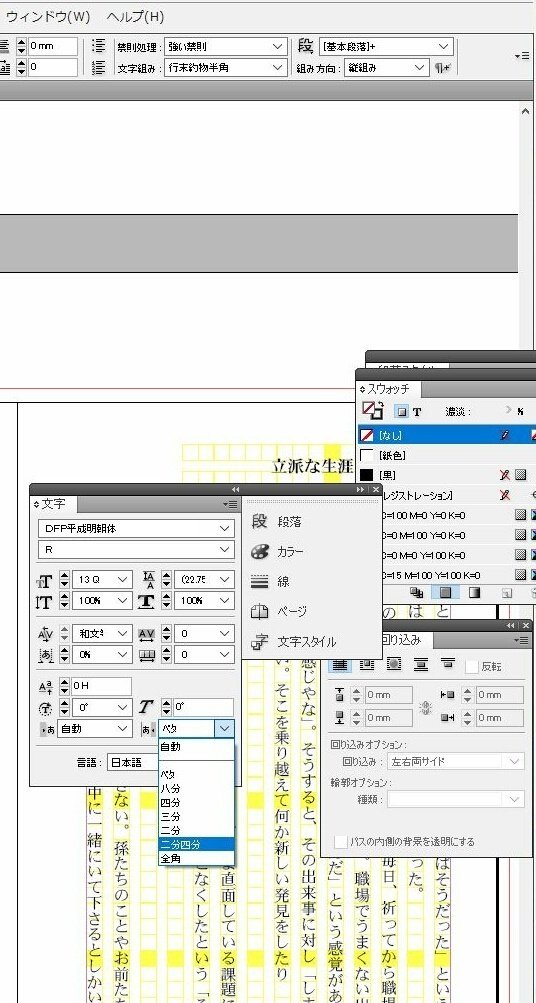

しかしInDesignの作業画面に、文字や段落について指定するダイアロブボックスの、字間や行間などを指定する部分には、鉛の活字と同じ「全角」「1分」「3分」また「7H」「8H」といった単位を用いて指定することになっている。

こんなところに鉛の活字の時代の「なごり」が息づいているわけだ。

「字間」の設定に、「全角」「2分4分」……ベタ(字間なし)と

選べるのが見て取れる

敷居の高かった印刷・出版会社との取り引き

文選工、植字工の両方に相応の人件費が発生していたのは当然である。

両方ともプロ中のプロの仕事なのである。

また、印刷会社というところにアクセスし、そこに「仕事を依頼する」ということ自体が、そもそも専門性の高い「仕事」であった。素人にはなかなか手が出ない領域だったのである。

鉛の活字の時代に自費出版した82歳の文子さん

そのようなことを踏まえて、1981年1月18日号第5面に載った「82歳の後藤文子さん ペン走らせ処女出版」という記事を観ると趣き深い。

そもそも、所属教会の牧師から「それでは本にして出しませんか」と言われたとき、「びっくりして腰が抜けてしまった」というのは大げさな表現ではないだろう。

なぜその話になったかの経緯は書いていないが、記事の文面から考えると、まず後藤さんは、日頃からものを書くことが苦にならず、いろいろ書き残したり発表していたのではないだろうか。名前が「文子」というだけに! そうでないと、本の内容として「信仰の証し(体験談)」「随想」「息子や夫鉄郎氏の召天記」(息子さんに先立たれたんだ……)「日記」といった部立ての原稿を、記憶だけを頼りに全く新たに書き起こすことは不可能だろう。そして、彼女が筆の立つ女性であることを教会などの仲間や牧師は良く知っていたのだろう。

古書として出回っているのがネットで見つかった

なぜ彼女が、自分の執筆活動を自分の内だけに秘めて他の人は知らないということなく、それが広く知られていただろうと私が推測するかといえば、この記事の重要な要素として、この文子さんが25年にわたって暮らしてきた老人ホームの部屋が、「ベタニヤ村」と周囲の人々から呼ばれているからだ。

この老人ホームでは30年にわたって、「キリストの会」が定期的に開かれてきた。そして入居25年の後藤さんは、今やこの会の「大黒柱」として頼られている。

人呼んで「ベタニヤ村」とこの部屋がなったいきさつを文子さん自身、この本の中に記している。

「ベタニヤ村ってね、私たちのいる老人ホームの、この一室のことなのですよ……。ある時聖書のマルタ、マリヤのことを読んで、『ね、妹さんの方がイエス様にほめられているでしょう? 姉さんはどっちかって言うと少しおっちょこちょいで何だか私みたいで、イエス様にもしかられるのよ。でもね、イエス様はこのベタニヤの家を愛してよくお訪ねになったのですよ。神の国のお話しは第一だったでしょうけどね。たまには、お疲れを休めに立ち寄られた事もあったかもね』などと言っているうちに、いつてことなく私はこの部屋をベタニヤ村って名づけてしまいましたの」

何とエンターテーメント性に富んだ、サービス精神いっぱいの文章だろうか。

きっといつも、自分の部屋に集う人々をもてなそう、楽しませようとしている著者なのだろうと読む者に伝わってくる。

今回は出版記念会を兼ねた会合の様子。

文子さんが写っているはずだが……。果てどの人なのか?当時の記者・編集者さんの

手落ちかな、と突っ込んでみるw

イエス様をもてなすのに一生懸命で忙しくしくなりすぎて、妹のマリヤがイエス様の足元に座り込んでそのお話を聞くのに夢中になっているのが気に喰わず、イエス様に「妹にももてなしをするように言ってください」と文句を言って、「マルタ、マルタ。本当に大切なこと一つだけだよ。マリアはその良い方を選んだのだから、それを彼女から取り上げてはいけないよ」とたしなめられてしまった姉のマリヤは、「私と同じように少しおっちょこちょいで、人をもてなしたり楽しませるのが大好きな性格だったに違いない」と文子さんは思っていたのであろう。

そして、マルタ、マリヤ姉妹の住むベタニヤ村に「あやかって」、みんなを一生懸命もてなす「マルタ」さんのような自分の部屋を、「ベタニヤ村」と名づけてしまったわけだろう。イエス様に対する親しみと信頼と、そしてそこはかとないユーモアが伝わってくるではないか。

もてなしのため立ち働き、妹への苦情をイエスに言う姉のマルタ」という

題材の絵

その後藤さんが、「思いがけず与えられた遺産」を得ることになり、それを「何とか神様のために用いたい」と牧師に相談を持ちかけたところ、本の出版を強く勧められた。

DTPによる出版が当たり前の現在でさえ、出版・印刷業界などに身を置いたことのない多くの一般人にとって、自分の本を出すなど、想像することもできないほど日常とかけ離れた発想であり出来事なのであろう。

しかし「お話しはありがたいんですけれども」というところに、このおばあさんの「大物」ぶりがよく現われているように私は思う。

文を書くのが大好きな文子さんは潜在的に、「自分も本を出して多くの人々に読んでもらえたらいいいなぁ」と思っていたのではないだろうか。「迷惑な話」とは感じなかったわけだ。ある意味、「出たとしてもそれは当然だよね」という感覚すら感じられる。だからこそ牧師さんの方も勧めたのであろうし。

ここで注目すべきなのは、この小笠原牧師が、「こうやったら本が出せる」「ここに頼めば本が出せる」というルートを持っていたということだ。記事のなかに出てくる「いのちのことば社」というキリスト教書専門の出版社との関係性を考えれば、おそらく自分自身がこの出版社から本を出してもらったことがあるのだろう。

そして、「本を作るというのはこういうことなのか」と知っていて、またそこに至るプロセスも分かっていて文子さんに勧めた(私はネットで、この本が古本として流通しているのをみつけた。出版元はいのちのことば社でなく、「基督聖協団 練馬教会」となっている。印刷業者としての実務をことば社が引き受け、おそらく流通も引き受けるかたちの「自費出版」なのであろう)。

(キリスト聖協団・越生教会のサイトより)

しかし文子さんは当初、自分は「学問もないし、才能もないし」また世間に名の知れた有名牧師のような存在でなく「平信徒」だし、ということで固持する姿勢であった。

しかし、そこにやってくるのはまことの神に向かって「祈って」いる者に訪れる、信仰の飛躍であった。

彼女は本を出すことに決めたのだ。いや出さなければならないのだ。

なぜなら文を書くのが好きで多少は書けるのは、自分に与えられたタラント(才能)。それは世のため人のために使って、何倍にも増やすことが必要なのだ。聖書にはイエスが例え話で、1タラント、5タラント、10タラントをそれぞれ「主人」から預けられたしもべのことが記されている。

5タラント、10タラント預けられたしもべは、それを元手にして、主人が長い旅から帰宅するまでに倍にした。ところが1タラントのしもべは、それを土に埋めて隠してしまった。

主人が帰宅して、2人のしもべは「忠実だった」と大いにほめられ、1タラントのしもべはお叱りを頂戴してしまった。ただ、大事なタラントを無くさないように土に埋めていただけだというのに……。

自分もたとえ、1タラントですらなく。0.1タラントでも、0.01タラントであっても、土中に隠してしまってはいけない、文子さん一流の言い方で言えば「ふくさに包」んだままにせず、出して活用したい。

そうすれば、その本を読んで励まされたり、楽しんだり、役に立ったと思ってくれる人もいるだろう。そのように世のため人のために役に立つことを通じて、「主(しゅ。神様のこと)に精いっぱいお仕えしたい」との心をクリスチャン新聞記者に「力一杯語った」わけだ。

慶弔の際のご祝儀などを包んで持っていく道具となった

決まったら実行だ。そして、ひたすら原稿を書き始めた。そういう決断力と実行力がベタニヤ村の「村長さん」と皆に慕われる所以であろう

1年がかりで120㌻、原稿用紙200数十枚に相当する原稿を書き上げた。

しかもその間、「病気で命が危なくなり」という出来事さえあった。それでも彼女は「ベッドの枕と自分のひざの上にこわれたへら台をおき、書き続けた」のであった。

それにしてもなぜ「こわれた」へら台? それにそもそも「へら台」って何? それは和裁の道具。へらで布にしるしをつけたり、まち針を打つ、アイロンをかける時に使用され、便利な折りたたみ式だった。当時は化粧用の三面鏡と並んで代表的な「嫁入り道具」だったのだ(時代の風俗をも伺い知ることができるクリスチャン新聞!)。

それが長年の間に折り目のところで切れて(壊れて)しまって、それを病床の枕だとか自分のひざに置いて下敷き代わりにして原稿を書き続けたということだろう。文の前の方に、「82歳の今でも着物を縫い」と伏線が張ってあるところが心憎い。

「こわれたへら台」とは、なんともに生活感あるユーモアを感じさせる記者の文章である。

いまならば、証しや日記もパソコンにワープロで書いてあったものを(あるいはブログやSNSで発表してきたのを)、保存してあるテキストファイルを再編集するかたちで出稿用テキストができるだろうけど、当時は手書きだ。

しかも、印刷会社に出すのであるから、「偉い有名作家」ならぬ身としては、きれいな字で清書しなければという思いもあったことであろう。

なぜだか400字詰めと決まっていた

書き慣れているとはいえ、職業作家とは違い、原稿用紙200数十枚!にも及ぶ原稿をまとめて出すのは初めてで、1年がかりでそれが仕上がったときの思いは感無量だったというわけだ。

「最後の一コマのまるをつけた時、後藤さんはほーっとして涙がぼろぼろこぼれた」というのは、決して大げさな表現ではないだろう。「これを書き上げましたから、すぐお召しくださってもけっこうです」と祈ったというのは82歳ならではのことだろう。

しかし何週間か何か月か経って、彼女は自分の文章が活字になった立派な本を、生きて手にする時を迎えた。「出版された本を手にした日は、一晩中泣けて泣けて仕方がなかった」という。

それは「うれし涙」というより「こんな者をも神様は用いてくださったという感激」の涙であったという。

あだむ書房という私の「版元」のこと

さて、私は「あだむ書房」という名の版元(ISDN番号を付与された世界に認識された版元である)を立て上げ、今のところ新書サイズで40㌻というコンパクトな本(私は密かにそれを「びっくり本」と呼んでいる)を設計し、図々しくも自分の本を作って名刺代わりに配ったり、また人さまのびっくり本を作らせて頂いたりしている。

もちろん自分のパソコンに入れたInDesignでDTPを施して、ネット経由で印刷業者に印刷データであるPDFファイルを送るかたちで印刷してもらっている。

それでも、インターネット上のやりとりだけで完結してしまう場合だけでなく、入れたデータにミスがあったので差し替えて欲しいとか、先方がレイアウト上どうしてもおかしなミスを見つけて「念のため」知らせてくれたり、そういった電話でのやりとりが生じることも多い。

その際は「昔取った杵柄」で、「book-honの石田印刷は、中折り印刷40㌻までで収めるのが規定であるところ44㌻までやってくれるだろう(果たしてやってくれた)」といったことを判断しつつ、それが電話口の向こうの相手に上手に伝わって、多少の「無理」を聞いてもらうことができるのも楽しいところである。

びっくり本がちゃんとした本であるか議論の分かれるところであろうが、表紙カラー、中はおおむね白黒の、オフセット印刷であることは確かだ。また、製本にしても、自宅のパソコンのプリンターで打ちだして、せっせと自分で折ったり綴じたりしたのと格段に違う。表紙の紙だって、本文の紙だって違う。もちろんフォントも一般の書籍と同じものを、同じようなレイアウト性、デザイン性で用いている。

編集、出版にお給料を頂く仕事として携わった経験がなければ出ない隠し味が随所に秘められている(それの「ある」「ない」で、いかにも素人っぽい見栄えの本になったり、プロが作ったような本になったりするわけだが)。

あだむ書房で名刺代わりのびっくり本を作って、それを仕事に役立て、著名なある財界人にも機会があって贈呈し、「一度家に遊びに来なさい」と言ってもらった青年がある。

「人生は72歳で始まる」と、何とも魅力的なタイトルをつけて、そのびっくり本を見て地元の新聞社の記者が取材に来た、という女性もいる。

さらにびっくり本の特長は、手練れの「絵描き」である金斗鉉先生に表紙の似顔絵を描いてもらえることだ!

先の青年は、その自分の似顔絵をしげしげと見て、「分かりました。私はこんな人物にならなければいけないんですね」と思わず言った。その青年の長所や将来の可能性を金先生が「見抜いて」、そのように生き生きと描いてくれているわけだ。

後者の女性も、短い竹を手に持って、「竹体操」をしている似顔絵であるが、さすがにプロ中のプロである、何とも「動き」が感じられ、完成感があり、それでいてタッチに「勢い」がある絵となっている。多少「お若く」描いてくださっているが、それを見て、知人は皆、「似ている」「似ている」と言ってくれ、ご本人もご満悦なのである。

そして、こちらの本に至っては、お2人が「腕を組んでいる」ところを撮った元の写真も存在していないのに、当方が熱心に、この絵のコンセプトと狙いを巧みにご説明し、腕を組んだ絵に仕上げていただいた。

そういう交渉も、私も「楽しみ」、金先生もきっと楽しんでくださっており、そのように、未だ世になかったものを「かたち」にしていく喜びがある。多くの本が世界中で出版されるが、手に取ることになった本を、その中身まで読みたいと思わせる「表紙の力」である。

そのようなことを考えると後藤さんの『暁の翼をかって』の表紙もなかなか魅力のあるものである。カラーだけど引け目でいながら存在感のしっとりとあるイラストが、「そつなく」表紙として処理されている。本を作り慣れたプロの業だと思い入る。

100冊単位で作成可能

21世紀を生きる文子さんのように、じぶんもびっくり本を作ってみたい!という人はおられないだろうか? 文子さんの時代と違って今は、100冊単位で作ることができる。

お値段も、文子さんの時代、80年代なら、「思わぬ遺贈を受けたので」可能になるような大きな額だったろうが、今のびっくり本なら諸経費込み数万円でお作りすることができる。

薄くてコンパクトなことに値打ち。もらって迷惑ではない

薄い本であることには理由があり自負がある。

すなわち、今の時代、120㌻の本を贈呈されても読んでくれる時間がないだろう。人によってはもらって「迷惑」とさえ感じるかもしれない(置く場所もなし、とか。捨てるのもはばかられるし)。

しかしコンパクトで薄いびっくり本なら、まず表紙の似顔絵に目を奪われ、思わずポケットやハンドバックにぽんと入れて、持って帰ってもう一度見てくれるだろう。そして、その薄さ故、思わずページをめくってしまうだろう。いったん読み始めると……思わず読み切ってしまう編集作業が施されている。文章はまず「つかみ」が肝心だからね(笑)。

最近は、30年にわたって書きため、新聞などの投句欄でも取り上げられた経験も豊かにお持ちの主婦の方から、びっくり本形式(この度は表紙の似顔絵はなし)による句集の依頼を受けて作業中である。

やはり記念に、友人、知人に配りたいのだそうだ。

この薄さだと、負担にならず喜んで受け取ってもらえるだろうというのが彼女の狙いだ。そうして、掲載の句を巡って、さらにコミュニケーションが豊になるだろう。

そのように、私としてもあだむ書房を通して人様のお役に立つことは喜ばしい。文子さんと同じで、「0.1タラント」のタラントの持ち前であっても精いっぱい本の製作作業に活用したい。

noteでは「クリエイターサポート機能」といって、100円・500円・自由金額の中から一つを選択して、投稿者を支援できるサービスがあります。クリ時旅人をもし応援してくださる方がいれば、100円からでもご支援頂けると大変ありがたいです。