生成画像AIと著作権について考える

こんにちは、知財コーディネート広場です。

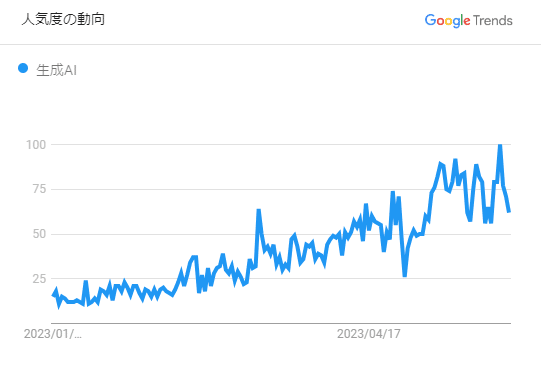

2023年に入り急速に存在感を高めている「生成AI」。

Googleトレンドを見ても今年の1月と比べて動向が高まっているのが分かりますね。

ChatGPTをはじめとした「対話型AI」がその代表格とされますが、「生成AI画像」においても日々関心が高まっています。今回は生成AI画像について、思うことを触れたいと思います。

恐るべし生成AI画像、対外的なコンテストで優勝してしまうほどのクオリティ

この生成AI画像、ご存じの方も多いかもしれませんが、一言でクオリティが半端じゃありません。Google等で生成AI画像で画像検索すれば、たくさん出てきます。この記事の表紙画像も生成AIで作られたものです。もはや実在してそうな人間そのものですよね(汗)。本当にすごい。

素人目で見て、プロのアーティストが長い時間をかけて描いた作品よりも、AIが作り上げた作品の方が凄いなと思ってしまうときもありますし、2022年にAI生成画像が、アメリカの美術品評会で優勝したニュースは衝撃的でした。プロの審査員も認めてしまったわけですから。

生成者のAIの指示の仕方が秀逸であったこともありますが、兎にも角にも人がAIに負けてしまう、技術的特異点(シンギュラリティ)の例と言えるのではないでしょうか?

AI生成画像を使ったグラビア写真集も発売されるも突然の販売終了のナゾ

集英社が発売したAIグラビアもそのクオリティの高さにビックリでした。

ところが6月7日に突然販売終了。AI生成物の販売は慎重に考えるべきと判断したのが理由とのこと。

個人的には5月30日に内閣府が公開した以下「AIと著作権の関係等について」に関する資料が影響したのではないかと感じています。

色々と書いていますが、生成AI画像は類似性が認められると著作権侵害になる可能性があることが1つのポイント。集英社も国が掲げた見解に万一のリスクを恐れたのではないでしょうか?

今後生成AI画像に関するより明確なルール整備が進む

前述の内閣府の見解の公表について、より明確にすべきという意見もあったこともあってか、6月9日の日本経済新聞では知的財産戦略本部が著作権の問題について「具体的な事例の把握・分析、法的考え方の整理を進め、必要な方策を検討する」という方針を打ち出したり、文化庁主催で「AIと著作権」と題したウェビナーを開催する等、これまで以上に色々と動きが出てきそうです。

以前の記事でも少し触れましたが、生成AIに関する流れを止めること自体は難しいと思います。なぜなら、AIがすでに私たちの生活に大きな影響を与えていますし、未来を考えたときにAIの力を活かさなければならないからです。今回取り上げた生成AI画像ももちろんその1つ。

色々な意見がありますが、私たちが大切にしなければならないことは、生成AI画像の良いところとそうでないところを理解し、今後制定されるであろうルールに沿って正しく活用していく。まずはここかなと思います。

あとは、生成AI画像に関して、使い方を間違えると著作権に引っかかるかもしれないというフィルタを自分の中で作っておくことで、気づいたら著作権侵害してた等のトラブルがより回避できるのではないかと考えます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?