4.暴力をめぐる点景、2000年代の日本(西洋近代と日本語人 その15)

Ⅲ 村上隆「スーパーフラット」と「リトルボーイ」

Ⅲ-1.はじめに

4.116. 村上隆についての話を始める前に、ひとつ話しておきたいことが出てきたので、まずそれを片付けます。

4.117. 前回、「以上で『大日本人』についての議論は終りです」と末尾に記しました。でも、公開したあと、言い忘れたことがあるような気がしてならなかった。翌日の朝、起きぬけに、いちばん大事なことを言い落していたことに気づいた。

「大日本人はわたしだ」

これです。これを言っておかないといけなかった。『大日本人』という映画が妙に気にかかり、あれこれ分析したくなった根本の理由は、結局、そこに自分が描かれていると感じたからなのだった。書き終えて、一晩おいて、ああ、そういうことだったのかと分かった、という次第。

4.118. この映画は、十年以上前に、「暴力と人間」という新入生向けの哲学授業の題材としてたまたま見つけました。『七人の侍』とか『ひまわり』のような名作ではない。失敗作でしょう。笑いをねらっているが、笑えない。ねらってる笑いの性質も感心しない。だが、まぎれもなく、現代の日本と、そこに生きる人間を描いている。

4.119. 現代の日本は、前回と前々回に縷々述べた通り、こんなふうに描かれます。(1)事実と、事実についてみんなが言うことの区別を曖昧にして、(2)人物とその行動が存在する理由を説明せず、(3)真剣な議論を拒否し、(4)すべてをお笑いぐさと見なそうとする(その14:4.114)。では、そこに生きる人間はどう描かれているか。つまり、大日本人はわたしだ、とはどういうことか。

4.120. 私は大学の哲学教師でした。『大日本人』になぞらえて言うと、文部科学省の命により、大学の研究組織と施設を使って〝通電〟し、大哲学人に変身して西洋哲学由来の各種の怪獣と戦ってきた。その戦いは、演し物として人々に供される。かつてその演し物はなかなか人気が高かったこともあるらしい。だが、近年では人気は下降気味で、もう演目から外す大学も現れている。こう描写すると、哲学教師と大日本人は似ています。

4.121. この重ね合わせはさらに続けることもできる。まず、事実と、事実についてみんなが言うことの区別はどうか。哲学の場合、(1′)事実は哲学史上の重要な原典、事実についてみんなが言うことは原典の標準的な解釈と見立てることが可能だろう。原典と標準的解釈はどちらも大事なのだが、この二つはやはり区別しないといけない。この二つの区別を怠ると、物知りだけれど無内容な衒学的言説が生みだされやすいようだ。

4.122. (2′)哲学研究者の存在理由はどうか。明治期に、帝国大学に哲学の教育研究職が配置されてこのかた、とり立てて説明されたことはない(と思う)。文明開化の一環として、なんとなく受け継がれている。

4.123. (3′)真剣な議論はどうか。言いっぱなしの放談や仲間同士の褒めあいはあるが、本物の議論はあまりない。

4.124. (4′)すべてをお笑いぐさとみなす傾向はどうか。これはさすがにないかというと、じつはあります。ひとつ思い出話をします。

4.125. 私が大学院生の頃(1970年代末から80年代初)、京都科学哲学コロキウムという集まりに参加しました。その昔、マルクス主義者が科学的な哲学を標榜して日本の哲学界を席捲した時代があった。だいたい1950年代から60年代にかけてのことです。それに違和感を覚えた少数の人々がいた。本物の科学的な哲学は、弁証法などという疑似科学ではなく、論理学と言語分析にもとづく数学や物理学の考察でなければならない。当時の英語圏の科学哲学(philosophy of science)に影響を受けて、その人々はこう考えた。で、その人たちが1970年代に設立したのが京都科学哲学コロキウムでした(私の想像が大いに入っています)。

4.126. 要は、私の先生の世代、1930年代から40年代生れの研究者が設立の中心だったということです。だから、初めて研究発表したときは緊張しました。でも何度か顔を出して慣れてくると、研究会の後の懇親会にも参加したりするようになる。先生たちはその席でも大いに白熱した議論をする。1980年前後は、科学の実在論と反実在論の対立が大きな論点でした*。反実在論は科学的知識についての一種の懐疑論で、実在論はその論駁ですから、議論は白熱しやすかった。

注*: Bas C. Van Fraassenが、The Scientific Image(Oxford, 1980)(ファン・フラーセン『科学的世界像』丹治信治訳、紀伊国屋書店1986)という書物で反実在論を強力に主張して、英語圏で大きな話題になった。だから日本でも大いに論じられました。なお、この「だから」があっさり成立してしまうことが、哲学に限らず、近現代日本の文化と社会の問題点なのです。

4.127. そんな白熱した議論のただなかで、あるときある人が、たしか高校の数学の先生だったと記憶していますが、明るい大きな声で、思わず、「哲学って、なんなんでしょうね」という重大な問いを発した。するとすかさず、「めしのタネ」、と応じた大学非常勤講師がいました。一同苦笑する中、議論はなんとなくしぼんでいった。それから二十数年後、めしのタネ発言の人は、覚悟の自殺を遂げます。

4.128. 日本で行なわれている哲学と称するものは、畢竟、大学教師のめしのタネである、お笑いぐさなのだ。一同の苦笑は、そんな冷笑的な内省が、その場にいた人々みなに、幾分かは共有されていたことを示しています。日本の哲学研究は書き割りのなかで着ぐるみが戦う茶番劇だ、という感慨は、大なり小なり哲学人の心のどこかにある。そういう意味で、まさに、大日本人はわたしなのです。

4.129. この種の冷笑的な自己評価をどうやって脱け出すか。私は、ある本の編者紹介で、下のように記しました。あるときからこう考えるようになったわけです。

「ヨーロッパ文化圏外からの西洋哲学研究は、人類学者の立場で実践されなければ意味をなさないという考え方をとる。これは研究対象に同化しがちな日本の多くの西洋文化研究者に対する批判なのだが、あまり理解されてはいないかもしれない。現在は、「犠牲」および「自己犠牲」という通文化的な行為類型に着目して、共同体の力と個々のヒトとの関係を分析する仕事に取り組んでいる。」*

注*: 岡田猛、田村均、戸田山和久、三輪和久(編著)『科学を考える 人工知能からカルチュラル・スタディーズまで』「編者プロフィール」(北大路書房1999、p.395)。

4.130. 説明すると、こういうことです。

西洋哲学の研究は、私にとって、自分とは異なる文化圏の、自分とは異なる前提をもつ人々の問いと答えを理解する作業だ。その人々の問い方と答え方〝が〟そのまま哲学であるわけではない。たとえば、「存在とは何か」、「人は客観的実在を知ることができるか」、「人は普遍的・客観的な善を知ることができるか」、といった問いがあり、これらに対するさまざまな答えがある。これらの問いは、たしかに、古代ギリシア哲学、ユダヤ-キリスト教、ローマ法、という三つが合流して形成された西洋哲学の典型的な問いではある。だが、これらの問いに答えること〝が〟哲学であるわけではない。哲学とは、自分にとって必然の問題を問い、それに答える試みだ。問いと答えが自分にとって必然ではないのに、必然であるフリをすることではない。

4.131. 私は、「共同体の力と個々のヒトとの関係を分析する」ことが自分の関心事で、なかんずく、自己犠牲とは何かという問いが自分にとって必然の問いらしいと感じていたので、上のように考えることが可能でした。私は幸運だったと思います。

4.132. そういうわけで、私は、『大日本人』が描くところの日本社会の特徴のうち、(4)の、すべてをお笑いぐさと見なすシニシズムは、かろうじてまぬがれることができた。しかし、依然として(1)から(3)の特徴をまぬがれるのは難しい。これらは社会の問題でもあって、一個人では解決できない側面があるからです。「大日本人はわたしだ」といわねばならない状態は続いています。

Ⅲ-2.村上隆のニューヨーク体験

4.133. 「大日本人はわたしだ」という状態は、哲学や思想の研究だけでなく、西欧や北米の動向を追うことに多忙なすべての人々に、ある程度まで当てはまると思います。これが当てはまらないのは、学問分野でいうと、数学や自然科学の研究者、あるいは実験心理学や数理経済学の研究者あたりでしょう。こういう分野では、全世界が基本的に同じ研究方法と評価規準で研究活動をしている。日本における研究が、日本で行なわれているという理由で、〝書き割りのなかで着ぐるみが演ずる茶番劇〟という冷笑的な自己評価をともなうことは少ないでしょう。

4.134. 他方、学問以外で、「大日本人はわたしだ」的な状況が意外に当てはまるのが、美術、音楽、服飾といった芸術の領域ではないか。これから取り上げる村上隆(1962~ )は、自分が現代美術家として日本にいたときにしていた活動の空しさをニューヨークで痛感し、それ以後みずからの活動を大きく転じたいきさつを、さまざまな場で述べています。

4.135. 村上隆のニューヨーク体験と、それに引き続く活動は、西洋近代と日本語人の関係を考えるという本ブログ全体の問いに直接結びついています。その活動の背景には、特に暴力にかかわって、原爆投下によって日本社会では「なにもかもが一瞬にして吹き飛び、その後の傀儡下の無根拠な国家基盤の下、幼児化した不能な文化が力を帯びてくる」*という認識があります。「幼児化した不能な文化」という認識は、これまで本ブログで「近代国家の暴力性と自分自身の関係をうまく把握できない」(その2:3.1、その6:3.93)と描写してきた事態を、別の角度から言い表したものといえます。

注*: 村上隆「窓に地球」p.138。村上隆(編著)『リトルボーイ 爆発する日本のサブカルチャー・アート』(発行:ジャパンソサエティー、イェール大学出版 2005)所収。

4.136. そのニューヨーク体験の所産としてうち出された美学的理念としての「スーパーフラット(super flat)」は、主張の明示的内容だけでなく、その基礎にある暗黙の論理においても興味深いもので、これから丁寧に分析したいと考えています。以下、分析の準備として、ニューヨーク体験の前と後を、村上隆自身の言葉によって簡単にたどります。

ニューヨーク以前

4.137. 村上隆は、助成金を得て1994年にニューヨークに1年滞在します*。それに先立つ1991年に、銀座のギャラリーアリエスにおける個展『TAKASHI, TAMIYA』で日本の現代美術界にデビューしています**。1990年頃に村上を含む日本の若い作家が行なっていたのは、「きちんと米国のアートのルールもわかっている」(村上隆『芸術闘争論』p.62**)ことを示しながら、「それをちょっとひねる」(同上)ような活動だった。それは日本で「とてもよろこばれた」(同上)。だが、アメリカへ行く前から悩みは深く、芸術をやめるべきではないかと考えていたようです(『芸術起業論』p.96)。

注*: 「村上隆年表」の1994年の欄に「アジアン・カルチュラル・カウンシル助成金プログラムに合格」とある。(『村上隆のスーパーフラットコレクション』株式会社カイカイキキ2016、p.430)。なお、村上隆『芸術起業論』(幻冬舎文庫2018 (初刊単行本、幻冬舎2006) )にはアメリカに行ったのが「1992年のことです(同書p.97)」とあるが、ここでは「村上隆年表」に従う。

注**: 村上隆『芸術闘争論』幻冬舎文庫2018(初刊単行本、幻冬舎2010)の196頁に、デビューしたのはギャラリーアリエスの展覧会であるという記載がある。その展覧会が個展『TAKASHI, TAMIYA』であることは「村上隆年表」p.430でわかる。

4.138. 例えば、『ポリリズム』(1991)は、人の背丈より大きな、見たところ大型冷蔵庫のような合成樹脂の塊の上に、タミヤのプラモデルの兵隊がたくさんくっついているという作品です*。この作品は、

「日本は戦争していないので、平和ボケしている。でもアメリカの軍事力の影響下において平和の惰眠をむさぼっています、という自画像みたいなもの」(『芸術闘争論』p.65)

という意図で制作されたらしい。しかし、仮にこうした作品を海外にもっていって展示したとしても、「現代美術の本場のアメリカでは、敗戦国の日本人によるわかりづらい言い分など、見向きもされない」(村上隆『芸術起業論』p.67)と考えざるを得なかった。村上は、自分の初期作品が「外国に渡っていくパワーにおいてはぜんぜん不足している」(同上)と思うしかなかったわけです。

注*: 『ポリリズム』は、東京芸術大学博士課程の研究発表展に『日本画カラーズ』とともに出展された(「村上隆年表」p.430)。なお『ポリリズム』が個展『TAKASHI, TAMIYA』に出展された作品なのかどうか、私の見た範囲の資料では厳密には確認できなかった。だが『芸術起業論』、『芸術闘争論』などの記述の流れから、私は出展されたものと推定している。

日本の美術界との関係

4.139. 村上隆は、日本にいたときのそういう作品が「日本の美術界へのあてこすりでしかなかった」(『芸術起業論』p.97)ことに、ニューヨークで気づいたと言っています。どういう意味で「あてこすり」だったのかは、はっきり述べられてはいませんが、以下のような文言から、ほぼ推定できます。

4.140. 村上隆は東京芸術大学で日本画を専攻しています。村上によれば、戦後の美術界で「最もアクティヴに活動して来た一つ」*は、日本画界だった。日本の洋画界は、戦後、本物の西洋の作品の輸入展示によって、「日本人の洋画制作の必然性の有無」を問われることになり、精彩を失っていく。これに対し、日本画は、日本固有の美術と見なされて、加山又造、杉山寧、高山辰雄、東山魁夷、平山郁夫らが人気画家となった。「特に平山郁夫は、シルクロードブームを作り上げ、敗戦後の日本人のアイデンティティ探しブームに火をつけたメディアミックスアーティスト」**として再評価される可能性もある。

注*: 村上隆「スーパーフラット日本美術論」p.18。村上隆(編著)『SUPERFLAT』(マドラ出版2000)所収。

注**: 村上隆「スーパーフラット日本美術論」p.16。

4.141. とはいえ、そんな戦後の美術界で

「日本画や洋画の業界はただマネーゲームに興じ、システムや、組織を守ることにのみ腐心する。ついに、人々がほんとうに見たがっている現代や未来のヴィジョンや価値感の創出はすっかり忘れ去られてしまったのだ」(村上隆「スーパーフラット日本美術論」p.16)。

こうして結局、日本画も、「かつての洋画のように沈みゆくジャンル」(同上 p.20)になりつつある。

4.142. こうした伝統的な美術界に対して、1990年代初め頃、村上隆ら若い作家は、二年遅れぐらいで「米国のアートをまねる、もしくは、逆に米国のアートに明らかに反対表明をする」(『芸術闘争論』p.62)という活動をしていた。その活動のなかで、先にも述べたとおり、戦後日本人の「自画像みたいなもの」として制作されたのが、合成樹脂の塊とプラモデルの兵隊を組合せた『ポリリズム』だったわけです。

4.143. それは日本国内ではとてもよろこばれた。というのも、既成画壇が「敗戦後の日本人のアイデンティティ探しブーム」に便乗して、現在と未来を見とおすヴィジョンの創出を放棄していたから、アメリカの動向を巧みに利用して日本の業界から距離をとるような作品が評価された。つまり、そういう作品は、ありていにいえば、既成の美術業界と対比したときに意味をなすだけだった。作品に、業界の特殊事情から独立したそれ自身の価値はなかった。過去の自分の作品のこんな寄生的なあり方を、村上隆は「日本の美術界へのあてこすり」と評したものと思われます。

ニューヨーク体験

4.144. こうしてニューヨークで「自分にはそんなものしかないのか」(『芸術起業論』p.97)という自問自答が始まります。現代美術の中心地のニューヨークにいながら、メトロポリタン美術館にもMoMA(The Museum of Modern Art)にも行く気になれなかった。村上隆がしていたのは「本屋で日本のアニメ誌を見る。日本の漫画を読んで、泣く。部屋でアニメの模写をする。」(同上)といったことだった。アメリカ現代美術の「コンセプチュアルな美意識」(『芸術起業論』p.98)の成り立ちに納得はいっても、自分には現実味はなかった。そんななかで自分の本然の姿を発見することになります。

4.145. 村上自身の自己発見の報告を引用します。

「ぼくの等身大の感情は、ニューヨークの町角で日本のアニメを見かけると「お!」と思うというものだということがはっきりしました。

差別されたオタク文化から距離を取っていたはずの自分は、絵が動いている姿を見たり考えたりすることが好きでしかたないのだとわかったのです。

また、現代美術の勉強をすればするほど、オタクの差別された社会的状況や情報のドグマぶりこそが、自分のリアルな表現にはなくてはならないように思えたのです。

オタクから日本人が本質的に抱えこむ何かを示すことができるのではないか、と。

自分のバックグラウンドはここなんだ……もう正直にいってみるか!

そんなふうに改めてやりはじめたんです。」(『芸術起業論』pp.98-99)

4.146. 村上隆は、アニメやマンガに惹きつけられて少年時代を過ごしています。「村上隆年表」によると、中高生の時期に『宇宙戦艦ヤマト』や『銀河鉄道999』といったアニメを観たり、模写したりすることに熱中したとの記載がある。さらに、2浪して東京藝大に入学した後の1982年の項目として、大友克洋のマンガ『童夢』や自主映画制作グループ「DAICON FILM」の8mmアニメに接して「「もう負けた、勝ち目がない」と思い、プロのアニメーション作家を目指すことを断念する」*との記載がある。

注*: 『村上隆のスーパーフラットコレクション』株式会社カイカイキキ2016、p.428。

4.147. 彼は、青年期前期に本気でアニメやマンガのプロを目指していたわけです。そして現代美術家としての自分の活動の不十分さに気づいて追い詰められたとき、アニメやマンガこそ「自分のバックグラウンド」であると自覚する。「オタク文化から距離を取っていた」けれども、アニメやマンガが「好きでしかたない」ことを再認識する。そして、「現代美術の勉強」にもとづいて、「オタクから日本人が本質的に抱えこむ何かを示す」という可能性を発見する。これが村上隆のニューヨーク体験の内実でした。

4.148. この体験は、夏目漱石の「私は自己本位という言葉を自分の手に握ってから大変強くなりました」*というロンドンでの体験とよく似ています。だから、たとえば、「今のようにただ人の尻馬にばかり乗って空騒ぎをしているようでは甚だ心元ない事だから、そう西洋人ぶらないでも好いという動かすべからざる理由を立派に彼らの前に投げ出して見たら、自分もさぞ愉快だろう、人もさぞよろこぶだろう」*という漱石の言葉は、そのまま村上隆の気持ちと考えて差し支えないようにみえる。そいうわけで、村上にとって、「西洋人ぶらないでも好いという動かすべからざる理由」*をどのように取り出すかが課題となりました。

注*: 夏目漱石「私の個人主義」p.115、三好行雄編『漱石文明論集』(岩波文庫1986)所収。

Ⅲ-3.美学理論の役割

4.149. 課題を果す上では、ニューヨーク体験のうち、「現代美術の勉強」にもとづくという方法論と、「日本人が本質的に抱えこむ何か」という探究対象の両方が重要です。正真正銘のオタクは、自分が好きでしかたないものを、ことさら他に向かって説明する必要など感じないかもしれない*。しかし、村上隆はすでに作品を発表し、表現者として出発していました。他者に向けて自分を表現する活動に就いている以上、「なぜ表現しようとしたのか」、つまり「表現の目的」が問われる(『芸術起業論』p.210、p.151)。答えはもちろん作品そのものに現れていなければならない。だが同時に、自分の作品が現代美術の文脈にどのように位置づけられるかを説明する必要も生じます。

注*: 「本当のオタクは翻訳の必然性をまったく感じないのでしょう」(『芸術起業論』p.220)。ここでの「翻訳」は、日本のオタクが好む作品を海外に理解できるように提示する、という作業のことを言います。

4.150. 村上隆は、「作品の価値は、もの自体だけでは決まらない」(『芸術起業論』p.19)ことを力説します。『芸術闘争論』の「第1章 今日のアート――情況と歴史」および「第2章 鑑賞編」は、全体として、個別の作品の価値を定める文脈および理論の重要性を説いたものとみなすことができます。アニメやマンガの造型を価値あるものとして世界中の人々と共有するためには、「西洋美術のどまんなかで日本の美術を文脈の一つとしてゆく入口」(『芸術起業論』p.63)を作る必要がある。これは意図的に一つの美学理論を組み立てる作業です。

4.151. もう少し具体的にいうと、入口を作るとは、村上隆によれば「欧米の分析方法から自己言及的な日本像を導き、その向こうに見える普遍的な美意識を世界の美術の文脈の一つに組みいれる」(『芸術起業論』p.147)ことです。平たくいえば、特殊な美意識を前提せずに、一般的な美学理論に沿って日本の美術活動をとらえ、その実質を普遍的な美として位置づけるということでしょう。こうして美学理論の構築が、村上隆において、作品の制作と並ぶ活動の一つの柱になる。美学理論が作品を説明し、作品が美学理論を実証する関係になる。

Ⅲー4.スーパーフラット

4.152. 「日本人が本質的に抱えこむ何か」という探究の対象は、美学理論の構築を通じて、少なくとも二つの方向で浮き彫りにされています。その二つは「スーパーフラット」という概念の下に包摂される。探究の二つの方向を簡単に説明しておきます。

4.153. 一つは、日本の美術史を探る方向であり、もう一つは敗戦後の社会状況を探る方向です。日本の伝統絵画の技法にスーパーフラットの淵源となる様式を認め、この様式を拡大解釈することによって敗戦後の社会状況の本質を明るみに出そうとする。そういう理論構成になっています。

4.154. 村上隆が日本美術史の流れで着目するのは、伊藤若冲(1716-1800)、曾我蕭白(1730-1781)、狩野山雪(1590-1651)といった画家です。

「若冲、蕭白、山雪などの「奇想」の画家達の画面構成法の特徴として、隙間の見えない正面性で、超平面的画面を認識させるトリックをしばしば使う、ということがある。」(村上隆「スーパーフラット日本美術論」p.8)

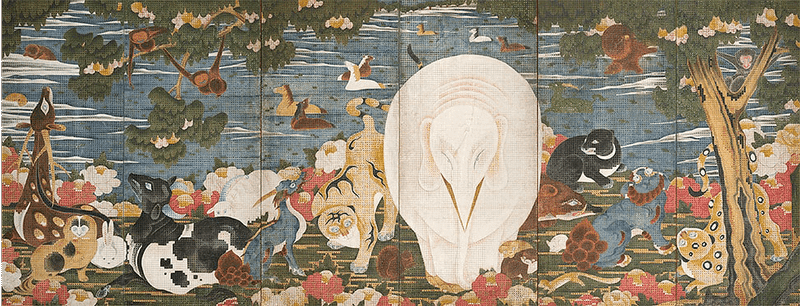

「奇想」とあるのは、これらの画家がすべて辻惟雄『奇想の系譜』(美術出版社1970)に取り上げられていて、フェノロサと岡倉天心が推進した明治以降の「日本画」(狩野芳崖、橋本雅邦、横山大観など)とはまったく異なる画風を示しているからです。村上隆は、「伊藤若冲は日本画ではない。日本の歴史の中にある、日本の中の日本画というテーゼをまとわない絵画です」(『芸術闘争論』p.301)と言い切ります。実例を示す方が早いので、伊藤若冲「鳥獣草花図屏風」(右隻)を挙げます。

4.155. この屏風絵では、一点透視画法的な遠近法とは無関係に、平面上に隙間なく事物がひしめき合って並んでいる。正面を向いた象が見る者の視線を引きつけ、人はたぶんそればかり見てしまう。村上はこの屏風絵を「正面性の塊のような作品」(村上隆「スーパーフラット日本美術論」p.10)と言っています。まさに、絵が表象する世界は奥行きのない正面だけからできている。このように、平面的に垂直と水平の方向に延び広がりながら、奥行きを生みださない画面構成を、村上隆は、現代のアニメーションに受け継がれる「「super flat」的なる絵画」(村上隆「スーパーフラット日本美術論」p.14)の特徴であると考えています。

4.156. 私はアニメーションについて知識が足りないので、下に引用する村上隆の言葉が妥当なのかどうか判定できません。そういうわけで、とりあえず「隙間の見えない正面性で、超平面的画面を認識させる」(4.154)という若冲らの絵画と、現代アニメーションの画像とを村上隆が結びつけている証拠として、下の文言を提示しておきます。

「彼ら〔アニメーターの金田伊功(ヨシノリ)ら―引用者注〕の画に対するアプローチはきわめて日本的であり、一点透視図法的画面作りはまったく考えられておらず、与えられた四角い平面に沿った垂直水平軸を基本として構成された。メイン画をアンバランスに描き、四方に広がるスクエアの隅に向かって、最低限のバランスをとっていく。そして前述のように人物や動物の動きにおいては奇妙な方向〔低予算のテレビアニメのコマ落としのような動き―引用者注〕へ、それ以外の爆発シーンのようなエフェクトには最大限の興味を集中させていった。この超平面的かつぎりぎりの画面の力配分の構造、画に視線をスキャンさせてゆく目の動きによって頭の中に組み替えられる四角いイメージ。これを私は「super flat」的なる絵画の視点運動のキーコンセプトだと言いたい。」(村上隆「スーパーフラット日本美術論」p.14)

4.157. 私の理解の範囲で簡略化すれば、絵画技法としてのスーパーフラットとは、絵のなかで、何もかもが、同一平面上に、奥行きを欠いて、隙間なく並べられる、ということです。このスーパーフラットという概念は、絵画の技法であることを超えて、敗戦後の日本の社会状況の本質を浮かび上がらせる概念となって行きます。その適用の拡張のカナメには、現代日本の芸術および芸術家の置かれている歴史的状況の考察があり、特に「自由」という概念の日本的な歪みという問題がある。その詳細は次回に譲りますが、拡張の方向を大づかみに述べておきましょう。

4.158. 現代日本美術における表現活動は、画面構成だけでなく、その姿勢において本質的に〝自由〟でスーパーフラットなあり方を取る。障屏画や掛け軸からアニメやゲームやフィギュアまで、その歴史性や、価値の対立や、評価の高低を自覚することなく、平面的な見晴らしの中に置いてしまう。これによって、現代日本における芸術のあり方、ひいては文明のあり方として、何もかもが、同一平面上に、歴史性を無視して、しばしば隙間なく並べられるという状況が生まれる。つまり、敗戦後の日本社会は、本質的にスーパーフラットなのだ。歴史性という奥行きを否定し、価値の対立を無視し、なにもかもを同じ平面に並べ、自分の立ち位置に無頓着である。大づかみにいえば、このような洞察が生み出されるわけです。

「「ART」が存在する根拠の無い国で「ART」という自分探しを展開することはとても無意味な気がするけれど、それでも、「日本」を構成するガジェットで出来た絵を「super flat」絵画のように見渡す作業が可能なら、それは一つの芸術の歴史に成り得ると思う。」(村上隆「スーパーフラット日本美術論」p.22)

4.159. 「「日本」を構成するガジェットで出来た絵を「super flat」絵画のように見渡す作業」については、次回に考えてみることにします。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?