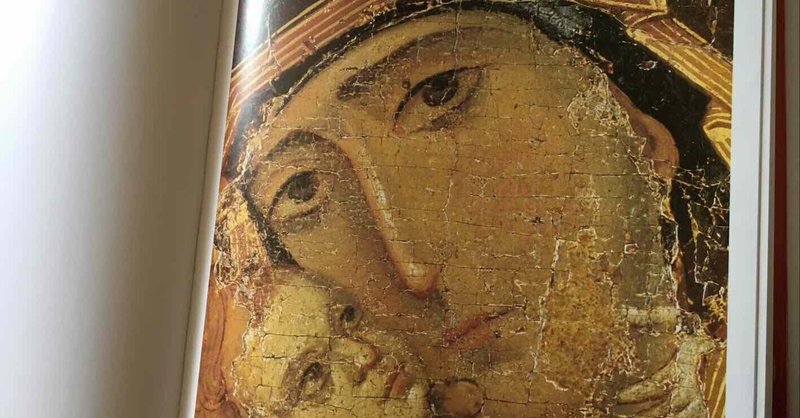

タルコフスキー『サクリファイス』のイコン本

アンドレイ・タルコフスキーの遺作『サクリファイス』1984に登場する画集。映画の中で、主人公である老俳優が、誕生日プレゼントとして友人から受け取った画集である。ロシアの美術批評家の解説付き、ロシア語、スウェーデン語併記。

つねづね、本をすてたい、というか、うちにある本をへらしたい…と思っているので、あらたに本は買わないようにしている。けれど、この本は、やむにやまれず買ってしまった。机のわきに、この1冊が立てかけてあるだけで、至福の時をすごせます。

プレゼントとは犠牲(sacrifice)。犠牲なくして救済なし。

イコン絵画はまさにまなざしをめぐる絵画であり、ロベール・ブレッソンのいう「まなざし」(regard)とオブジェの関係性に近づけるような気もします。ブレッソンはiconicだけど、、タルコフスキーはむしろsymbolicだなあ、とか。

ちなみに、ぜんぜん関係ないかもですが、2000年代以降に書かれた建築デザイン関係の英文には、「icon」「iconic」という単語がよく出てきます。レム・コールハースとかフランク・O・ゲーリーのデザイン周辺でさわがれた「アイコン建築」みたいなものですね。一時はやった「スターアーキテクト」!みたいなメディア用語でしょうか。。いまも流行っているかもですが。

このiconという単語が、単に「記号」「象徴」の意味で使われている場面にあうと、モヤモヤを感じます。

そもそもIconは語義的にはカトリックや正教会にかけられた「聖像」であり、「踏み絵」のように、描かれた像の意味内容を超えて支持体としてのオブジェそのものが無二の価値を獲得している一方で、symbolはあくまで「象徴」「記号」であり、認知的な意味レベルにとどまる、みたいなおおざっぱな理解を個人的にはしているので、Iconという単語を和訳する時に、逡巡を感じることがあるということです。

言葉の使い方は時代とともに変化する、だけで、じぶんの意識が古い用法にひっぱられすぎであることは重々承知しておりますが。みずからの老いを痛感する今日この頃です。iconoclasmをおそれるくらいの、聖なる不可知の現代建築がどんなものか、さがしにいきたいですね。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?