【変体仮名 ことはじめ-9】 古文書(江戸版本)を読みたい!落語から原文(影印くずし字)、今度こそ読みます・・・源氏物語以前の顛末-9

前回にひきつづき、古典落語から、版本読みに【イモづる】の話。

「二十四孝」という噺があります。

落語によりますと、「二十四孝(にじゅうしこう)」は「唐土の親孝行二十四人衆の話」【シランケド】

前回は、近松門左衛門つながりで『本朝廿四孝』(ほんちょうにじゅうしこう)にたどり着き、勘亭流で読まなかったと記事にしました。

浄瑠璃・歌舞伎の『本朝廿四孝』は、

狐火(きつねび)の八重垣(やえがき)姫(鬼平犯科帖にでてきそうだが本物のお姫様)が活躍したり、斎藤道三が真犯人だったりの大騒動。

もろこしの廿四孝とはかけ離れた内容になっています。

落語の「二十四孝」から御伽草子の「二十四孝」へ【イモづる】

今回は、素直に【うん、ほんまやで!】「二十四孝」に行きます。

落語の題材になるくらいですから、御伽草子はよく読まれ、御伽草子の「二十四孝」も当時の「常識」だったのでしょう。

室町時代の創作らしい・・・【シランケド!】

御伽草子の「二十四孝」は、ひとりずつエピソードが記述されています。

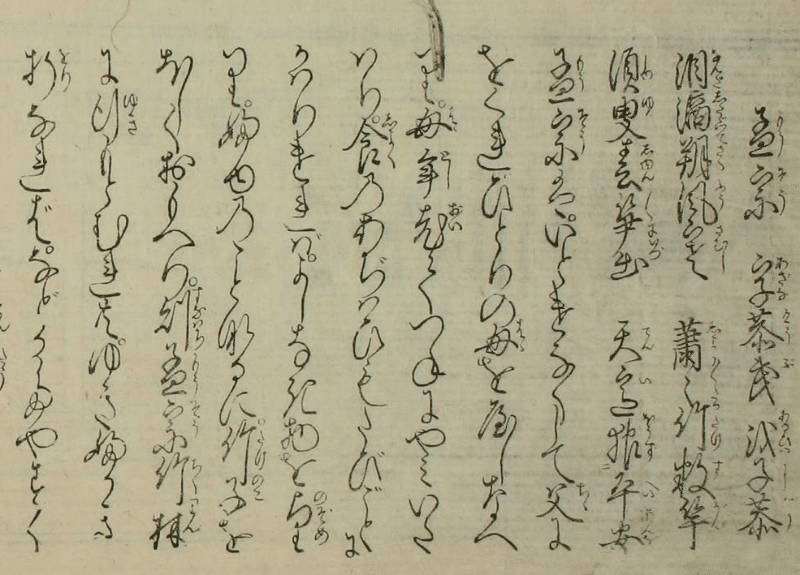

↓ 下の画像は猛宗の話の部分。

モウソウチク(孟宗竹)の孟宗です。

やっと、まともなテキストに出会えました。

原文(影印くずし字)は、くずし字の連綿で、ルビもしっかりふってあります。

変体仮名の訓練には最適です。【うん、ほんまやで!】

ワンセクション(ひとり一人のエピソード)で完結し、セクション自体短いので「やった!」気になります。

落語だと・・・・・・・

主「其(その)孟宗と云ふ人には一人の母親がある。其母親が寒中に筍(たけのこ)を喰(た)べたいと云つた」

八「寒(かん)の中(うち)は 筍(たけのこ)はないではありませんか」

主「所が孝子であるから母親に向ひ何か召し上がりたいものはありませんかと云つて尋ねたら、母の言ふには私は筍(たけのこ)が喰べたいと云つたので」

く「成程(なるほど)」

主「けれども寒中に筍(たけのこ)のあらう筈はない、ないがそこが孝子だから兎(と)に角(かく)鍬(くわ)を担いで竹藪に往(い)つた」

八「ヘエ成程」

主「往(い)つた所が見える訳はない。雪は降つて一面を蔽(おほ)ふて居るから。そこで呼(アゝ)筍(たけのこ)はないかと云つて歎息(たんそく)しつゝ竹藪を睨(にら)んだ」

八「其(その)野郎の眼は藪睨(やぶにらめ)ですな」

主「藪睨(やぶにらめ)ではない、そんな馬鹿を言ふから困る………そうすると筍がニュツと顕(あら)はれた。すると孟宗喜びてこれぞ天の与ふる筍だと悦(よろこ)び勇んで持ち帰り、母に食べさしたと云ふのである。今迄無いものが故(ゆえ)なくして急に出る訳はない。然(しか)るに此(この)出る訳はそれがそれ孟宗の親孝行を……」

八「オツト天が感じて」

主「天が感じたからである」

八「大変天が感じる、旨(うま)いなア …怪しくなると天公 が感じる」

主「全く孝行を天が感ずるからである」

八「まだありますか」

・・・・・・・・・・・・

「口演速記 明治大正落語集成」より

落語では、読み下しの手引きにはなりません。【うん、ほんまやで!】

急がないで・・・翻刻(解読文)を入手

日本古典文学全集 36 小学館 御伽草子集です。

こんな感じで、大変参考になります。【うん、ほんまやで!】

iPad二画面で表示・・・・原文(影印くずし字)と翻刻(解読文)

「二十四孝」の各セッションの冒頭には、「五言絶句」【シランケド!】

漢字の「風」は読めるけど、「寒」は読めない!ルビは「さむし」【ふーん】

やはり、翻刻(解読文)があると、能率が上がるし、ゆとりができるから、

漢字にも手がまわるってもんだ。【うん、ほんまやで!】

次の画像は王祥の話の部分。 落語では、鯉の話です。

落語だと・・・・・・・

老母は頭(かしら)を擡(もた)げて其方(そなた)が最(い)とも孝を尽して呉(く)れるに依(よ)ッて、此(この)重病何にも喰べたいと思ふ物はないが、汝の心中を安(やす)んずるが為めに何(ど)うか然(しか)らば鯉が喰べたいと言ッたな」

熊「ヘ工贅沢(ぜえたく)なことを言ふ婆(ばゝ)アだ、 鰌(どぜう)汁で喰はして置けば宜(い)いのに」

隠 「鯉を上げたいけれども買ふことが出来ない。貧困だ」

照「何んでげす、貧困と云ふのは」

隠「貧困と云ふは貧乏のことだ………王祥は是非母に鯉を上げたいと思つて考へて居ッたが、鳥目(てうもく)は一文もなく鯉を買ふことが出来ぬ。池の辺(ほと)りに往(い)きまして池へ飛込んで鯉を手捕(てづかま)へにしやうと思ッて池の辺りに至ッて見ると、氷が一杯に張り詰め寒風膚(はだへ)を裂くと云ふ誠に寒い時節、氷を砕かん力もなく暫(しばら)く嘆息をして立つて居つたが、漸(やうや)くにして一策を思ひ附いて王祥は寒風を厭(いと)はず裸躰(はだか)になつた」

熊 「ヘエ何んだつて裸躰(はだか)になつたんでげせう」

隠「氷の上に裸躰(はだか)で寝転んだ」

熊 「馬鹿な真似をしますねへ」

隠「人の膚(はだ)への温(あたゝま)りで以(もつ)て氷が解(と)け、其(その)穴より一匹の鯉が飛上がッた。王祥喜んで之を捕へて母に差上げた」

熊「ヘエー」

隠「是(これ)れまで草根木皮(そうこんぼくひ)の力も及ばぬ母の病気が、其(その)鯉を食してからと云ふものは追(おい)々病気全快に及んだと云ふ試(た)めしがあるな」

「和郎(おめへ)さん高慢な顔をして大道講釈見たやうなことを飾舌(しゃべ)ッて人嚇(ひとおどか)しのことを言ふが、氷に寝るなんて智恵が無(な)へぢやアありませんか。

乃公(わつち)杯(なんざ)ア然(そ)んなことは仕無(しな)へなア」

隠「夫(そ)れでは和郎(おまい)さん何(ど)う為(な)さる」

「氷へ穴を明けて其処(そこ)から鯉が飛出して、夫(そ)れで病人が癒(なほ)る位(くらへ)なら医者は要(い)りやア仕無(しね)へ」

隠「夫(そ)れはいかぬ。其(そ)りやア矢鱈(やた)に癒りもしまいが、其処が孝の偉徳を以て天の自然と感ずる所だね」

熊 「苦しくなると感ずるやうな心持だ。マア宜しうごぜへます。

まだ外にありますかい」

「口演速記 明治大正落語集成」より

落語では、鯉になってますが、御伽草子では生魚です。やっぱ語りだと生魚より

鯉の方が迫力が出ます。

継母(けいぼ)の「け」は「介」・・・翻刻(解読文)のおかげです。

落語では「老母」になってますが、御伽草子「二十四孝」では、継母(けいぼ)なんですね。継母、それも「継母のならいで・・・」の継母にも孝を尽くす話です。

落語でこれをまともに扱うなら別もの一本、しつらえることになるくらい重いテーマ。ここでは「老母」に置き換え納得。

「生魚(なまうお)」を「鯉」・これはいい!【ガツンとくらった!クラクラや】

落語ってすごいですね・・・

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?