【変体仮名 ことはじめ-7】 古文書(江戸版本)を読みたい!落語から原文(影印くずし字)読み・・源氏物語以前の顛末-7

前回にひきつづき、古典落語から、版本読みにいたった話。

「二十四孝」という噺があります。

落語によりますと、「二十四孝(にじゅうしこう)」は「唐土の親孝行二十四人衆の話」【シランケド】

この「二十四孝」の噺は、取っ掛かりに2パターンあります。

パターン1は、熊さんが、「離縁状」を書いてくれとご隠居に頼みにいくもの。こちらのご隠居さんは「デコボコ」と呼ばれています。

パターン2は、長屋の厄介者の八五郎が、大家さんに呼び出されるもの。(現代的アレンジのようです)

八五郎(あるいは熊)とご隠居(大家さん)と出会つてからは、同じ展開になっていきます。

孝の偉徳を天が感じるってことです。

唐土の親孝行の実体は突っ込みどころ満載で、爆笑落語です。

浄瑠璃・歌舞伎には、『本朝廿四孝』(ほんちょうにじゅうしこう)は、まったく別物です。

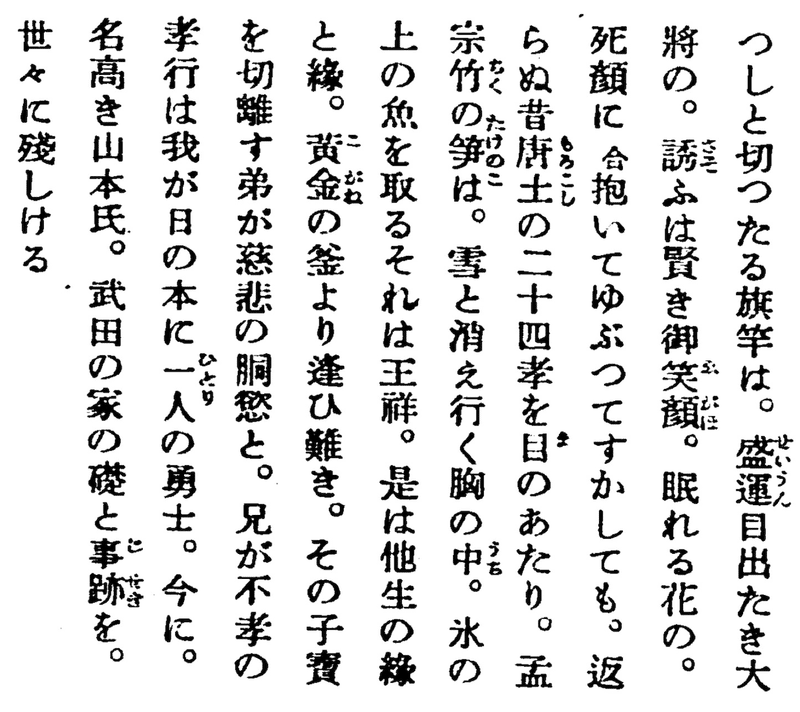

浄瑠璃の時代物 5段、近松門左衛門の弟子の近松半二,三好松洛らの合作。明和3 (1766) 年大坂竹本座初演。近松門左衛門作『信州川中島合戦』などから影響を受けている。斎藤道三の陰謀,武田,上杉両家の確執,山本勘助の活躍,武田勝頼と八重垣姫の恋物語などをからめ,諏訪湖の白狐伝説,二十四孝説話なども織り交ぜた複雑な筋書をもつ。3段「勘助住家」,4段「謙信館 (十種香・奥庭) 」が有名。歌舞伎でも上演。

歌舞伎時代物の姫君役のうち、最もむずかしい役とされる三役の筆頭格、八重垣(やえがき)姫が活躍します。

「本朝廿四孝」の八重垣(やえがき)姫、「鎌倉三代記」の時姫、「祇園祭礼信仰記」の雪姫の三役の称。狐火(きつねび)の八重垣姫です。

落語「二十四孝」の噺との絡みは、

三段目で、慈悲蔵がわが子を捨子の段

ところに「二十四孝」の郭巨(かっきょ)の話、母のため雪中から筍(たけのこ)を掘ろうとするところ

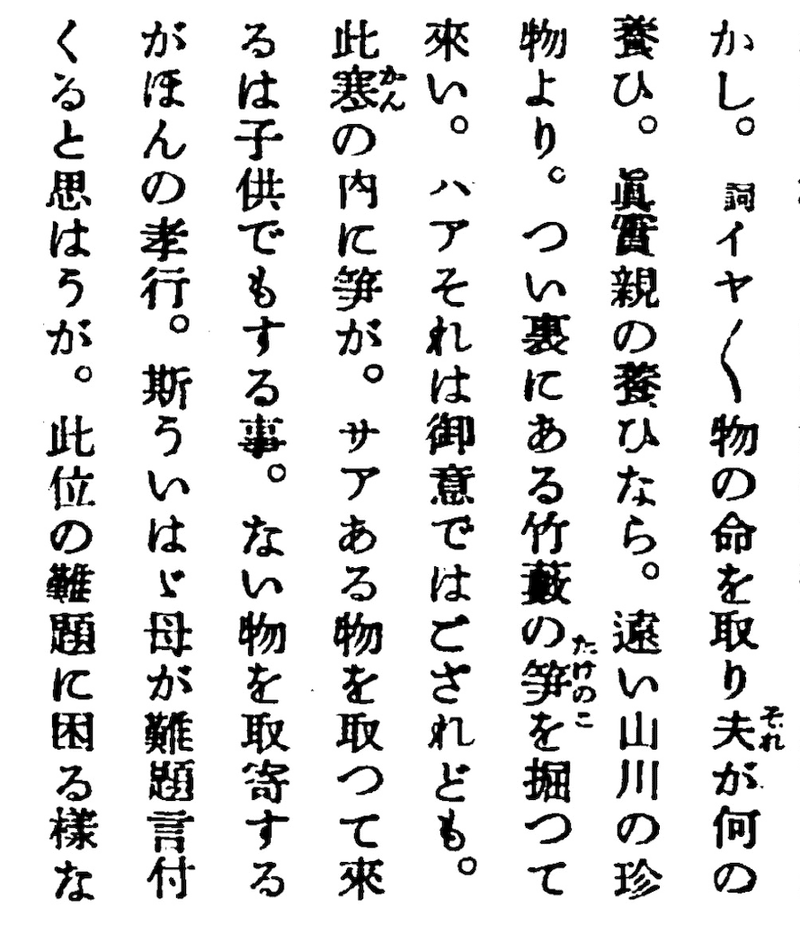

読んでみて!落語の真っ青の「ない物を取寄するがほんの孝行」【うん、ほんまやで!】

落語にもでてくる孟宗(もうそう)の話を当て込んでいます。

なんやかんやありまして、

孝の偉徳を天が感じる・・・【シランケド!】

さて、肝心の「変体仮名」です,

これくらい大きな文字だと読む気になりますし、読みやす!【うん、ほんまやで!】

追記

落語「二十四孝」は、古今亭志ん朝が一押しです。

古今亭志ん朝のテンポがいいです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?