#祭GALA 観劇

『祭 GALA』

2024年4月1日〜29日

新橋演舞場

主演・演出…岩本照、深澤辰哉、宮舘涼太(Snow Man)

演目・内容のネタバレにご注意ください!

はじめに

今までSnow Man主演で上演されてきた『滝沢歌舞伎ZERO』が2023年にFINALを迎え、2024年に新たに誕生した舞台『祭 GALA』。

初めて観劇して、その直後にパンフレットのインタビューを読んで感じたのは「私はきっとこの作品の本質をまだ理解していない」ということでした。

なぜかというと、観劇直後の体感がとても『滝沢歌舞伎ZERO』に似ていたから。

確かに象徴的な流れや細かいポイントが似ているところもあったのは間違いないけれど、主演の3人が「全く新しい舞台」と言っていたのだから、私が受け取りきれていない何かがきっとあるはず、という感覚が残ってもやもやしていました。

だから演目を書き出して、最初から順番に感じたことを書こうとしてもすごく平凡な感想になってしまってまとまらず…感想をまとめるのにかなり時間がかかってしまいました。

観劇まではなるべくレポを読まないようにしていたし、観劇後も考察を積極的に読まないようにしていて。

ようやくまとまってきたので、自分が考えていることを書き出してみようと思います。

※完全に個人の主観です

構成

私が観劇後に色々考えることになったのは、パンフレットに「お祭りの縁日みたいにいろんな出店を巡っていくような舞台にしたかった」と書かれていたことが発端でした。

これはSnow Manのリーダー・岩本照くんの発想とのこと。

それまでのインタビューでも繰り返し説明されていた「和」「洋」「祭」「祝祭感」というキーワードの狭間で、解釈の余地が広すぎるあまり一見何でもありに(私には)見えた演目たちには、「縁日」という裏テーマが隠されていたということを知りました。

この縁日の概念が後からヒントになって、色々なものが(自分の中で)繋がっていきました😌

神道がもたらすもの

まず、この作品は神社の鳥居をくぐるところから始まり、鳥居を抜けて終わります。

神社=神道の象徴。

つまり、この作品の中核には神道の概念があるのではと私は考えました。

神道は日本古来の自然信仰が元になっているもの。

世界の多数派を占める一神教と違い、あらゆる自然(に宿る神々)が信仰対象。

ゆえにとても寛容です。

実際、今の日本では神道を宗教と捉える概念そのものが希薄ですらあります。

だからこそ、他のあらゆる宗教と共存できる。

平安時代の神仏習合のようなイメージです。

日本の成り立ちに大きくかかわり、他のあらゆる宗教と共存しながら、現代も日本固有の信仰の一つとして、もっと言うと日本独自の“習慣”として在り続けているのが神道という概念だと私は捉えています。

なぜいきなり神道の話をしたかというと、日本において祭というのは生来、神事だから。

五穀豊穣や無病息災を祈ったり、穢れを祓ったり。

祭の起源は神事で、祝祭は神へ奉納するための在りかた。

『祭 GALA』というタイトルを掲げた時に、その中心に据えるものが神社=神道というのはとても理にかなっていると(日本人の)私は思ったわけです。

鳥居をくぐり、神社の境内(=日本)で繰り広げられるのは、仏教、ハロウィン、変面、そして歌舞伎。

和と洋。

ロック、HIPHOP、ポップスに混ざり合う、和楽器や附けの音。

まるで縁日のように彩り豊かな演目たち。

(企業によるマーケティングの力は大いにあれど)あらゆる宗教概念を内包する寛容な土壌をつくった、日本古来の信仰の象徴・鳥居=神道。

一神教を信仰する他国の方にはどんなに言葉を尽くして説明したとしても、その本質を理解することは難しいかもしれない。

でもその根源的な寛容性こそが日本そのものだと私は感じるので、そう解釈して改めて思い返してみると、確かに『滝沢歌舞伎ZERO』とは全く異なる作品として『祭 GALA』を捉えることができそうだと思いました🍀

歌舞伎演目「三番叟(さんばそう)」

あともう一つ「和」「神事」「祝祭」と密接に結びついている演目が、三番叟。

※三番叟の解説はこちらがわかりやすかったです!

古く深い歴史を持つ祝言の舞です。

「おおさえおさえ、喜びありや」と唱え、鈴をふり、足拍子を踏んで活発に舞います。

元は能楽の「翁」(式三番)の3つの舞のうち三番目に舞われるものでしたが、

「天下泰平」を祈る翁の舞に対し三番叟は身近な「五穀豊穣」を寿ぐことから、またその躍動的な舞から人気を集め、能楽から独立して歌舞伎や文楽などの大衆芸能としても流行しました。

お神楽では豊作祈願の舞として、全国各地に多様な形で残っています。

五穀豊穣を祈願し、足拍子を踏む=農耕儀礼にかかわる地固めの意図も含まれ、今で言う“映え”が好まれて大衆芸能として流行したという能楽の演目。

彼らが新たに、そして自ら舞台を創り上げる過程で、『祭 GALA』というテーマに沿って、より日本の根源的な伝統芸能に踏み込んだところがとても興味深かったです。

経緯はわからないけれど、パンフレットのクレジットに載っている日本舞踊の指導者の方たちも、滝沢歌舞伎とは異なっていました。

彼らが新たな日本の伝統芸能と向き合ったことも嬉しかったし、そしてこれもまた彼らを介して継承されていくんだなぁと思うと胸が熱くなった🥹

そしてこの舞台が海外で上演される時には、どのように変化し、どのように受け入れられるのか。

来年もこの物語の続きが見たい気持ちでいっぱいです🤲

ここからは印象に残ったところを順不同で書き残しておきます!

オープニング GALA

演舞場に入ると、紗幕に描かれた大きな鳥居が真っ先に目に入り、ひーくんが「神社やお寺に行くみたいな感覚で」と言っていた通り、まさに“参拝”の雰囲気。

まだ見ぬ舞台との対面に胸が躍る時間。

幕が開くと演出は和・全開で、五右衛門を思わせる猛々しい出で立ちの3人が華やかに登場。

なのに発する言葉や音楽には洋の雰囲気が混ざっていて、そのギャップに引き込まれました✨

大きな装置が手前に伸びて、3人が前に出てきた時はドキドキ。

ひーくんは早速観客とアイコンタクトでコミュニケーションを取っていて、近すぎて直視するのが恥ずかしいほどでした🫣

Dancing Floor

とにかく衣装、衣装、衣装!!!

オープニングとともにコシノジュンコさんがデザインを担当されたセットアップは、ワイドショーでもジュンコさんデザイン衣装はこれだなと一発でわかるほどの美シルエット。

シャープなカッティングと上質な素材感が光る衣装、オーセンティックでグルーヴィーなサウンド、そしてひーくんのビートを重視したオシャレな振付のバランスが圧倒的に洗練されていて、敢えてこの言い方をするけど「令和のジャニーズ新解釈」という感じ。

私は伝統を重んじ、でも古き良きものをそのままやるのではなく、きちんと今のエッセンスを加えて新しいものを創るSnow Manマインドが大好きなので、見ていてとってもワクワクしました!!

三武将

殺陣の演目を見た時、この三人が主演となって舞台に立った意味がわかったような気がしました。

シンプルに三人とも殺陣がものすごく上手いのと、見せ方が全く違うと感じて。

意識のベクトルと力の扱い方が違う感じと言えばいいのかな。

ひーくんは堂々と力強く、ふっかさんはひらりひらりと軽やかに、だて様は鋭く流麗に。

三者三様の個性が光っていて無駄なく迫力があったし、ジュニアのみんなも光ってて素晴らしかった✨

岩本照はTHE鬼才

ひーくんのソロ「新世界」は、THE岩本照な世界観が凄すぎて、途中からニヤニヤしてしまうのを必死で堪えてました😂

ひーくんの頭の中どうなってるの?

鉄棒に文字通り“絡まって”登場するムキムキな男。

よく見ると鉄棒は鳥居🤣

キツそうな体制なのに、ひーくんはまるで遊具で遊ぶ少年のように楽しそう🤣

そして仏間のような設えに、ギラギラの曼荼羅と蓮の花。

楽曲はゴリゴリのHIPHOP🤣

「空島のエネル」というレポを見て、誇張じゃなくて本気でエネル(©️ワンピース)だったと納得することに。

だってブッダだったらもっと痩せている、お釈迦さまだったらもっとふくふくしている。

ムキムキな体とダボダボな装束でソファに横たわるイケイケ涅槃像のようなひーくんは、まさにエネル⚡️

そこに現れる、網代笠(仏教の修行僧が被る三角のやつ)を被ったダンサーたち。

ガチで鬼才!!!

あとひーくんの演目で私が一つだけ残念だったのは、私はひーくんが変面の時に見せる重心の高いスマートな足捌きが大好きなんだけど、今回も重々しい前掛けみたいのをつけていてそれがあまり見えなかったこと🥲(これ実は毎年言ってるw)

重心がおへそにあるなぁ華麗だなぁ舞台人だなぁって思いながら見るのが楽しいのに🥲

次は長い脚が見れたら更に嬉しいです!

深澤辰哉は至高

ふっかさんのソロはバラードだということは知っていたけど、まさかこういう自伝的な文脈だとは思っていなくて。

1フレーズめの歌詞でハッとなって、自分のことを歌っているのではと思った瞬間、ボロボロ涙がこぼれてきた。

もう、1フレーズ1フレーズ全てがふっかさんで堪らなくて。

作詞家さんとどんな話をしたんだろう。

私が思うふっかさんは、ふわふわとつかみどころのないやわらかい外側と、一見見えない(見せない)ブレない芯を持つ人。

努力して努力して、先が見えずに苦しんでもがいていた“あの日の少年”は、Snow Manとして大切な仲間と出逢いデビューを果たし、新橋演舞場の主演を任され、演出として関わり、堂々と真ん中で、ふっかさんにしか出すことのできない真っ直ぐな歌声で、たった1人でこの歌を歌っている。

そしてその側には、想いを届けるかのようにひたむきに踊る後輩ジュニアがいる。

まるで“あの日の少年”がそこにいるようで。

ふっかさんがジュニアを見つめる眼差しはとても温かくて、“あの日の少年”を歌声で丸ごと包み込んで肯定してあげているようだった。

いつもは努力の跡をひけらかさず飄々として見せているふっかさんが、初めてのソロでこの自伝的楽曲を歌うことを選んだ。

その事実があまりに尊くて、あまりに意味深くて、未だに思い返すと泣きたくなる。

素敵な作品を生み出してくれて本当にありがとう🍀

あとふっかさんのことで絶対に言いたいのは、エンディング前のデニム衣装!!!

K-POPでナムドル(男性アイドル)がよく着るショート丈のトップスが大好きなので、この衣装の時はひたすらだて様に感謝してました🙏

ロンバクでチラ見えする腹筋…美✨

似合ってたよおおおおおおおまた着てね🫶

宮舘涼太は全方位最強

だて様のソロ「Moon」は和と洋のバランスがとても素敵でした!

キセルを使ったり丸い襖のような演出があったり、だて様以外の何者でもない、宮舘涼太の名刺がわりのような演目。

女性ダンサーさんと一緒に踊るのも本当に新鮮✨

でもだて様と言ったら、その後の演目「Reincarnation」のインパクトが凄すぎた。

最初、だて様が掴まるであろうバーの支点が舞台にくっついていたから、「良かった掴まるけど浮かないんだ」とホッとしたのも束の間、命綱なしでバーごと浮いて、だて様が空高く舞い始めた時は本当に唖然としてしまいました😂

私が見ているのは体操選手ではないのか?と何度も自問自答をしたほど。

あのたおやかで優雅なパフォーマンスにどれだけの負荷がかかるか、想像を絶する。

この演目を危なげなくやりきるまでの道のりに想いを馳せ、改めて宮舘涼太というエンターテイナーの底力を感じました👏

そこからのだてふか爆笑コントはほんとにもう凄かった🤣

舞台を見てあんなに笑ったことないし、お笑いライブレベルの大爆笑でものすごくスカッとしました🤣

ずっとだて様が「ペツトボトル」って早口で全部にアクセントつけて言ってた意味がわからなすぎてツボすぎた🤣

テレビでももっとだてふかでコント()して欲しい!!

ジュニアの存在

なんだか改めて、この事務所のタレントが内部舞台をやる意味、岩本照・深澤辰哉・宮舘涼太の3人が主演として新たな舞台『祭 GALA』を創った意味というのは、演舞場の舞台で躍動するジュニアを見れば一目瞭然だなと思いました。

今は事務所のあり方や個々の契約形態に大きな変化が生じていて、当たり前が当たり前でなくなっしてまったけれど。

ファンとしてはそこに寂しさや憤りを感じつつも、結局根源的なものは、残そうと思う人がいる限り残っていくんだと感じたんですよね。

あらゆるものは変容していくし、形あるものはいつか壊れる。

全ては関わりの中に在るから、同じ人が同じように変わらずにそこに居ることは難しい。

でも、人から人へ渡された技術は、思いは、受け継がれていつまでも残っていく。

そして、それが企業のアイデンティティそのものになる。

Snow Manがデビューしてアイドルとして成功して、まだまだ上を目指す気持ちに変わりはないと思うけれど、その過程の中で“継承”という大切な責務を果たしたい思いをすごく感じました。

ジュニアという特殊な立場の時にしか得られないもの、見せられないものが絶対にある。

私は所作が華やかで目を引く阿達慶くん、笑顔が印象的な松浦銀志くん、あと少し陰があって大人っぽい寺澤小十侑くんが気になりました🥰

昨年ひーくんが演出した舞台『少年たち』であまりのひたむきなキラキラさに衝撃を受けた美 少年とともに、引き続き注目していきたいです✨

エンディング 風

最後の終わり方はとても滝沢歌舞伎っぽかったんだけど、その“っぽさ”に胸を打たれて涙が出た。

ひーくんがキリッと0番に立って演舞場全体を見渡して、ふっかさんもだて様も万感の面持ちで、またここに戻って来ることができて良かったね、と惜しみない拍手を送ることができました👏

どうかこの先に繋がりますように。

最後に写真載せて終わりにします!

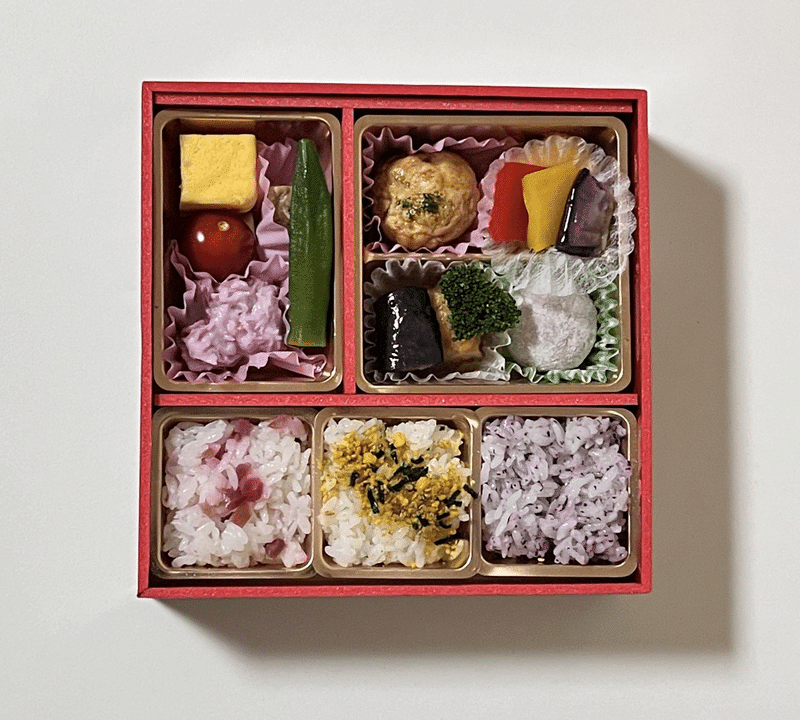

献立💁♀️

演舞場特製たまご焼き

照焼きミニハンバーグ

ミニトマト

味付けオクラ

ポテトサラダのレッドキャベツ和え

たこ焼き

チーズフライ

3色野菜

鶏唐揚げと茄子の油淋ソース和え

ミニいちご大福

3色彩御飯(カリカリ梅、のりたま、しそ)

以上です!