2021年映画ベストテン

1.『ドライブ・マイ・カー』(濱口竜介)

『ドライブ・マイ・カー』を1位にした理由は多分に『マブゼ博士の遺言』にあると言っても過言ではない。くわしくは以前書いた「『ドライブ・マイ・カー』、塩田明彦、マブゼ」を読んでもらうとして、ここで少しだけ追記したい。岡田将生扮する高槻の最終的な画面への登場は北海道へ向かうフェリーにおいてテレビ画面に映る宣伝写真だが、『マブゼ博士の遺言』においてもルドルフ・クライン=ロッゲ扮するマブゼの写真が高槻の末路を予告するかのようにフレーム内フレームとして登場する。発狂した状態でベッドの上で上半身だけ起きた体勢でいるマブゼの写真は精神病学の講義で映画内のスクリーンに投影されて画面に映るのだが、このフレーム内フレームの写真が留置所内の高槻の姿を思わせるようで非常に不気味なのだ。高槻が暴力的なまでに写真を撮られることを忌避していたのは、このような末路を予感していたからなのだろうか(フレーム内フレームの写真、『ドライブ・マイ・カー』の劇中では二回登場する。遺影として)……そんな妄想がベストテンを選ぶ作業の途中で突如浮かび上がってきた。四ヶ月も経ったのに『ドライブ・マイ・カー』から解放されてなかったことがわかったので、一位にするしかなかった。映画は心を支配してナンボである(ついでに『偶然と想像』にもフリッツ・ラングの『真人間』みたいなところがあった)。

2.『ジャスト6.5 闘いの証』(サイード・スルタイ)

開閉と無情な落下が極めて印象的なアバンは結末においても反復されるが、そういった意味深なアクションの反復を塗り潰す扉の開閉と大量の人物移動をひたすら畳み掛ける中盤に圧倒。イラン映画ではアスガー・ファルハディ『セールスマン』でも扉の開閉アクションは凄かったが今作はそれを凌駕する。

3.『愛のまなざしを』(万田邦敏)

杉野希妃はたしかにファム・ファタールの条件を満たしているのだが、杉野希妃がつく嘘よりも仲村トオルの嘘を信じ込む才能のほうが作劇を支配しているように感じられた。あらゆる虚構を無際限に取り込む陥穽的な存在がこの映画の仲村トオルであり、何度も登場するトンネルが象徴するように彼にははじめから穴が空いている。空洞を破滅させることはできないのだ。仲村トオルが斎藤工との会話を終え、公園から去って行く際に見せるジグザグ歩きは、万田邦敏がみずから語るようにルイス・ブニュエル『エル』からの引用なのだが、そのブニュエルの映画のラストショットには黒い穴=トンネルが映り込んでいることに気づいた人はどれほどいるのだろうか。

4.『約束の宇宙』(アリス・ウィンクール)

エヴァ・グリーンに対し性的役割やアドバイス的抑圧を口にするマット・ディロンとのさりげない融和が良い。焚火を囲んでの詩による対話、不利を報告しないことから現場の人間特有の価値観が共有され、ディロンは規範が少し緩んだかのように『ラスト・ボディガード』を仄かに匂わせる過去を語る。この焚火をみながらアリス・ウィンクールにはぜひ西部劇を撮ってほしいと思った。水中訓練の際の音響によるサスペンスの見事さ(あのシーンに坂本龍一の音楽はいらなかった)、一瞬だけ映る夜のプールの不吉さも素晴らしい。ショットとしては全く異なるのにジャック・ターナー『キャット・ピープル』を連想させる。

5.『こどもが映画をつくるとき』(井口奈巳)

2020年12月に宮崎で開催されたワークショップ「こども映画教室」の活動を捉えた井口奈巳のドキュメンタリー。こども達は赤青の2チームに分かれ、それぞれ商店街と宮崎神宮で撮影し始めるのだがその様子はまるで「サスペンス」と「アクション」をテーマに2部構成になっているかのようで非常に興奮した。とくに好きなのは「アクション」担当の宮崎神宮でカメラを回す青チームの撮影風景。そこで頻出するのは「投げること」と「樹木」。つまりジョン・フォード。集団から離れたこどもが退屈しのぎに石を投げ、音を取るために池に石を投げ込み、必要な画のためにプロデューサーと交渉し購入した鯉の餌を橋の上から投げる。そんなこどもらしいこどもたちはワークショップ最終日に撮影した素材を見ながら編集作業をするのだが、その顔がまさしく映画製作者の顔にしか見えない。この驚愕。ただしその顔がこどもらしからぬというわけではなく、むしろ映画をつくった者だけに現れる年齢を超越した顔になっている。暴論を承知で言ってみるが、ペドロ・コスタ『あなたの微笑みはどこに隠れたの?』のストローブ=ユイレに最も近い映画製作者はこのこどもたちなのではないかと思えてくる。

6.『ボストン市庁舎』(フレデリック・ワイズマン)

「それは、何よりもまず代表の制度と理解さるべきものである。実際、代表者を欠いた民主主義というものなど誰も想像することはできまい。諸々の声が、ただおのれ自身の声として響きわたる空間には、民主主義は存在しない。声が、いま一つの声にその響きを委託することで初めて機能する制度が民主主義なのだ。」(蓮實重彦『反=日本語論』p181)

ちょうど『反=日本語論』を読み終えた時期にこの映画を観たことはさいわいだった。フレデリック・ワイズマンの映画では特例の主人公的被写体であるマーティン・ウォルシュ市長はあきらかに蓮實が指摘するところの代表の制度のなかに生きているし、この映画の至るところで響きわたる声たちも他の誰かから委託された代表としての声であることがほとんどだ。おそらくワイズマンはその代表の制度に自覚的だったのだろう。だから声が介在しないゴミ収集車の作業や道路整備の作業、公園の植物管理の作業を声の合間に挟み込み、そして何を代表することのない声も登場させたのだ。ネズミの被害を訴える高齢の白人男性の言葉は何度もつまり、同じ内容を繰り返す。それまでの代表者の声と比べるとあきらかに喋り慣れていない。家の中の状態も酷い。ネズミが繁殖しているというその家の床はひび割れ、コンロには油汚れがこびりつき、男性自身の健康状態も良くない。見ているうちにこの男性はトランプ支持者なのではないかという考えが頭に浮かぶ。それは見た目から判断された偏見であり、もちろん映画内にはそれを決定づける証拠はないが、「ボストン市庁舎はトランプが体現するものの対極にあります。」という監督の言葉を引き受けて考えてみると、ドナルド・トランプはこの男性の声を代表しえないということになる。『ボストン市庁舎』における最も政治的なシーンは他のいかなる者も代表することのない個人的な声が響くシーンなのだ。

7.『草の響き』(斎藤久志)

去年の10月に仕事を辞め、1ヶ月ほど無意味に過ごしていた。1週間くらいはてきとうにぶらぶらしていたが、何の気になしに図書館に立ち寄り、それから別の仕事を見つけるまでほとんど毎日図書館に通った。図書館では本を読んだり、スマホをいじったり、居眠りしたり、本の背表紙を眺めたり、窓から木を眺めたり、あるいは館内に響くまだ声を抑えるということを知らないこどもの声を聞いたりしていた。図書館での過ごし方はまちまちだったが、とにかく行ける日は毎日通った。それはルーティンだった。この映画の東出昌大のランニングを見たり、息づかいを聞いたりしていると、図書館で過ごした日々のことを思い出して泣けた。だから彼のランニングがスケボーと合流するところは歓ばしかったし、走れなくなってしまったときは暗い気分になった。しかし、ラストの跳躍に少しだけ救われた。その跳躍はジャン=ピエール・リモザン『NOVO/ノボ』でありマルコ・ベロッキオ『虚空への跳躍』でもあった。というより、リモザンとベロッキオのあいだで宙吊りになっているかのようだった。解放感に満ちた海辺を存分に闊歩するわけでもなく、かといって絶望的な落下に身を任せるわけでもない。ついでに言うとこの3作はラストで海が映るという共通点もある。跳躍した者が海を見ることがなかったは、ベロッキオの映画だけだった。

8.『モンタナの目撃者』(テイラー・シェリダン)

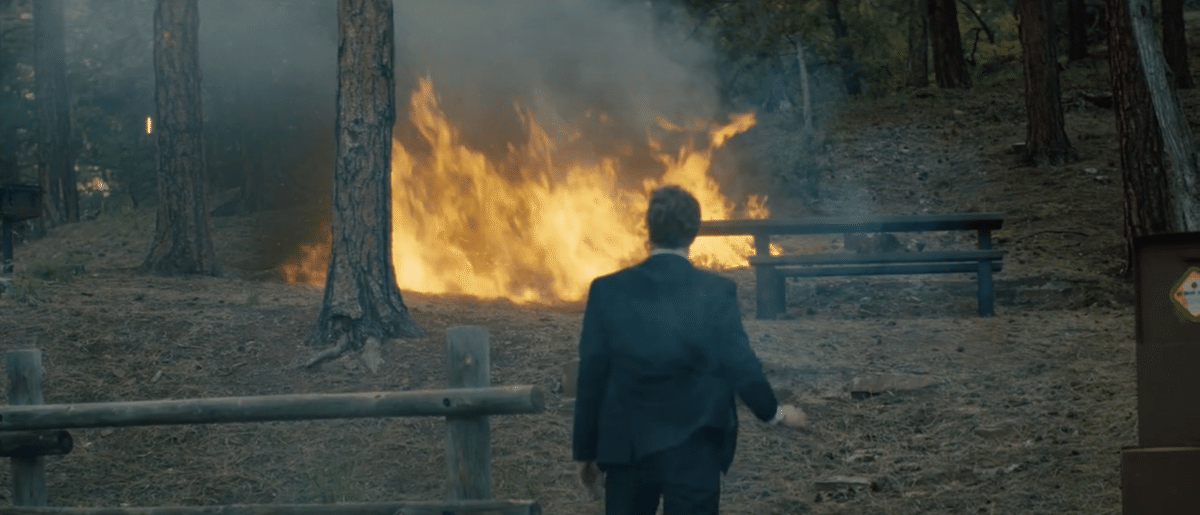

『モンタナの殺人者』としたほうがタイトルにふさわしいのではないかと思うくらい、殺し屋を演じたエイダン・ギレンとニコラス・ホルトが魅力的だった。あきらかに人員が不足した仕事に愚痴をこぼしつつ、いざ実行に移すと効率的かつ業務的な殺人や拷問をおこなうあの態度。拷問している相手が糞を漏らしながら命乞いをしても顔色ひとつ変えず淡々と情報を引き出そうとするだろうという佇まいは不満点を補ってあまりある。アメリカ映画の殺し屋はまず第一にスーツが似合わなければならないということをあらためて実感させてくれただけでもこの映画は肯定されるべきだ。彼らに劣らない演技を見せたメディナ・センゴアも素晴らしい。倒木を挟んだエイダン・ギレンとの一騎打ちは周囲が山火事にもかかわらず、夜の黒さと冷たさが画面に定着しマイケル・マン『パブリック・エネミーズ』を想起させた。「「失敗」の記憶にどこまでも自覚的なのである。」とは『パブリック・エネミーズ』を評した蓮實重彦の言葉だが、この映画の殺し屋たちにも当てはまるような言葉だ。

9.『アイス・ロード』(ジョナサン・ヘンズリー)

あからさまに『恐怖の報酬』なのだが、同時にいわゆる炭坑映画のクリシェも随所に見られる。というよりパプストの『炭坑』にあったトラックでの国境突破を拡大しサスペンスとして再映画化したら『恐怖の報酬』になるということが逆説的にわかるような映画でもある。アクションの主体となるリーアム・ニーソンが『恐怖の報酬』的主人公だとすれば、鉱山に閉じ込められる現場責任者のホルト・マッキャラニーは『炭坑』あるいは『どたんば』の志村喬的な受動者としての主人公だといえる。だが、生き残る者を選別するという行為を拒否する態度こそ、最も見なければならない点だろう。惜しむらくはリーアム・ニーソンとホルト・マッキャラニーが言葉を交わさなかったことか。リーアム・ニーソン主演映画といえば2021年にはマーク・ウィリアムズ『ファイナル・プラン』も公開され、こちらもとてもおもしろかった。

10.『うそつきジャンヌ・ダルク』(『第一部 羊飼いの娘』福井秀策/『第二部 乙女の剣で死ね』倉谷真由/『第三部 神さまはひとりぼっち』高橋洋)

「コロナ下で映画をつくる vol.2」という映画美学校の企画で製作された高橋洋による歴史スペクタクル三部作(第三部のみ監督、脚本は三部通じて高橋洋)。YouTubeで公開されている。三部作通じて映画美学校内で撮影され、コロナ下にふさわしく演者と演者が接近するとそのあいだをアクリル板がガラガラと音立てながら仕切り、リアプロジェクションの映像がフランスの片田舎や城壁の代わりになり、Zoom画面まで活用される。このように撮影される虚構の世界にはコロナ下という現実が反映された境界線があらゆる場面に登場するが、いっぽうでジャンヌ役の太田恵里圭が『第一部 羊飼いの娘』の冒頭でこの作品のジャンヌ・ダルクは神の声など聞いていないうそつきであるという前提を観客にむかって説明し、またカトリーヌ役の小林未歩はマンドラゴラを引き抜く際に撮影スタッフを利用し発狂に導くというマンドラゴラの叫びからまんまと逃れる。虚構の存在である劇中の登場人物たちのあいだに引かれた境界線は、観客や撮影スタッフとのあいだでは笑ってしまうほどあっけなく無視される。この差異はいったい何なのか……ここまで考えたところで気がつくのは、アクリル板だったりリアプロジェクションだったりZoomだったりする境界線はむしろ現実から虚構への侵犯であるということだ。通常の劇映画なら虚構である物語世界はそれ自体として自立しているはずである。だが、コロナ禍という状況下ではさまざまな撮影上の制約によって虚構を虚構として自立させることがそもそも困難なのだ。ならば、虚構が虚構それ自体として成立しえないのなら、それを妨げている現実をあからさまに映してしまえばいい。そうすれば現実と虚構の境はかぎりなく曖昧になる……現実を虚構の中に取り込むということは、逆にいえば虚構から現実に干渉できるということでもある。『第一部 羊飼いの娘』のクライマックスで太田恵里圭は王太子シャルル扮する巴山祐樹に迫り、二人のあいだを妨げるアクリル板を力づくで押し除けたではないか。また『第二部 乙女の剣で死ね』では、オルレアンの戦いでイングランド軍の敵将タルボット兼撮影担当を投石で殺したあと、高橋洋みずからがタルボット兼撮影担当からカメラを引き継ぎ撮影を続行したではないか(後日、高橋洋監督本人から訂正がありました。カメラを引き継ぐのは美学校生かつ高橋氏の大学シネ研の先輩宮武邦雄さんだそうです。記事の最後に指摘ツイートのスクショあり)。そして『第三部 神さまはひとりぼっち』においては、干渉は相互作用的なものとなる。アクリル板は異端を認める証明書へのサインの際に下敷き代わりに使われ、異端書の文字はリアプロジェクションによって太田恵里圭の顔に投影される。火炙りの場面でこの相互作用は極限に達する。生きながら焼かれて狂ってしまった人間の叫び、その叫びを録音しようとするマイクブーム、マイクの先に掛けられた十字架、十字架を見上げて事切れるジャンヌ。焼かれて苦しむジャンヌと録音スタッフが切り返されることでもはや虚構の自立性は跡形もなく崩れ去り、いま耳にしているこの声が生きたまま焼かれているこの女の声なのだという戦慄に身が震える。『霊的ボリシェヴィキ』で火あぶりにされる自分を見下ろす夢のことを話す韓英恵は「炎で瞼が焼け落ちる」「生きながら焼かれていった人は瞼が焼け落ちて眼がつぶれないまま死んでいった」と語った。太田恵里圭扮するジャンヌ・ダルクも瞼が焼け落ちた眼でこのマイクと十字架を見たのだろう。この瞬間、『うそつきジャンヌ・ダルク』を観ている者とジャンヌ・ダルクの視線は完全に一致する。われわれは瞼が焼け落ちた眼で映画を見ている。映画は心を傷つけてナンボである。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?