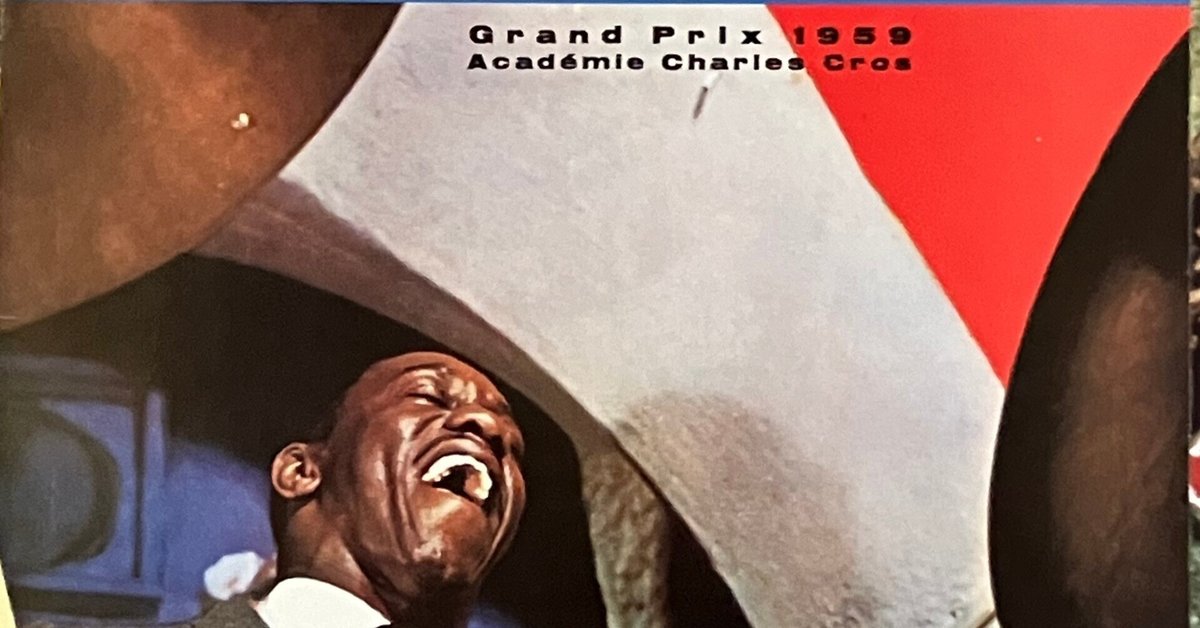

クラブサンジェルマンのアートブレイキー& ザ ジャズメッセンジャーズ vol.1

クラブ サンジェルマンのアートブレイキー Vol.1

RCA-2503

1958/12/21

ブルーノートが一念発起して世に送り出したジャズメッセンジャーズの「モーニン」を録音した2ヶ月後に、パリの地で行われたライブを丸々3枚に渡り収録した超がつく歴史的白熱盤。今でいうCD発売記念キャンペーン的なツアーで全員にお揃いのカフスが配られたくらい気合いの入ったものだった様だが、この日本ではブルーノートの「モーニン」より先に人気が出て1961年1月のメッセンジャーズ来日時もブルーノート盤よりこちらの方が親しまれていた。ほぼこのメンバーが来てレコードから演奏してくれたのだから、そりゃ興奮するわな。羨ましいなあ。

しかしこのライブを録音して発売したのはフランスのRCAで、聞くところによるとブレイキーにもブルーノートにも許可をとっていなかった。だとするとお金も払っていなかったろう。したがって来日時にブレイキーにこのレコードの話をすれば大変機嫌が悪い返事が帰ってきたとか。このころルイ マルやロジェ バディムらが積極的にモダンジャズを映画に取り入れて世界的評価を勝ち取ったフランスとしてはお粗末な話だ。

この3枚では圧倒的にVol.2に納められたモーニンの激演によって世界にメッセンジャーズの名を知らしめたのは間違いない事実だ。このボビーティモンズのエンドレスでファンクネスなピアノプレイやブレイキーの神業バックビートによるGroove感を聴けば、ヘイゼル スコットさんでなくても世界中の全人種が肩を組み雄叫びをあげるのは当然だ。

しかしながら僕が最も重要視すのはVol.1のオープニングとして収録されたポライトリーだ。そしてその理由を紐解いてみると、残念ながらフランス、パリの聴衆のグローバルさと日本の聴衆のカッコ悪さが露呈したものが浮き彫りになってしまう。

データー上では本レコードとブルーノートの「モーニン」のメンバーであるトランペッター、リー モーガンの前任に当たるビルハードマンが作曲したポライトリーは、どういう偶然かモーニンのメロディーのほんの一部と似た旋律をもつ様にバックビートの効いたファンクネスな曲調を持った、まさにジャズメッセンジャーズでございますという魅惑的な楽曲であり、事実ここではVol.1のオープニングにふさわしい各人のこれぞファンキーという熱演で、のっけからヘイゼルさんが我を忘れて絶叫している。実際、ティモンズに限ってならモーニンを超える熱演を聞かせてくれていると思う。

しかし聴き逃してはいけないのが、その中でティモンズがソロで引用したLET IT ROLLとベースのジミー メリットが引用したWADE IN THE WATERでパリの聴衆が大合唱を演じるところだ。

LET IT ROLLはラッキー ミリンダー楽団がヒットさせたジャンプナンバーで、歌手の♪LET IT ROLL LET IT ROLLというコールを受け楽団員が♪ALL NIGHT LONGとレスポンスする文字通り黒人音楽丸出しの形をとった楽曲で、アフロアメリカン音楽史においては極めて重要なものである。余談だが日本のジャズ評論ではこのコール アンド レスポンスという宗教的な形を最初に取り入れたのはボビー ティモンズの「モーニン」かナット アダレイの「ワークソング」だとされているが、これはブラックミュージック史の観点から見ればとんでもない過ちだ。これを取り入れたジャズはそれ以前にもいくらでもあり、それらが世界にブラックミュージックの底力を知らしめ、世界をグローバル化させたのに、日本の、自分はわかっていると盲信した当時の評論家やジャズ喫茶族にはR&Bやジャイブ、ヴァンプナンバーなんて程度が低くて不必要と烙印を押された音楽だったので、全く日の目を見ることがなかっただけだ。それに比べパリの聴衆はティモンズがそのコールをほんの少し引いただけでレスポンスしている。何が何でもヒット曲を演奏することは許さないとジャズ喫茶で洗脳された日本のジャズファンには真似できないだろう。

そして、メリットが引用したWADE IN THE WATERは今では黒人霊歌と呼ばれる楽曲である。黒人霊歌は19世紀に入ってもアメリカ南部ではまだ奴隷としてしか身分のないアフロアメリカン達の悲しみと嘆きを歌った宗教歌であるが、その歌詞にはオハイオ川を渡って自由な身分になるための暗号めいた内容が頻繁に含まれる。よく使われるのがヨルダン川で、これは越えれば自由州として認定されていたオハイオ川のことだ。またその逃亡を手引きした組織アンダーグラウンド レイルロードの車掌として名を知られた黒人女性は女MOSESと呼ばれたハリエット タブマンである。

MOSESは旧約聖書の「十戒」でエジプトの支配に苦しむイスラエルの民を海の水を割いて助けたとして西洋では知られている聖人だが、この海をヨルダン川と称してオハイオ川に見立てたという。他にも黒人霊歌のスタンダードにGO DOWN MOSESがありますな。3年ほど前にこのタブマンの伝記映画が公開されて僕はいの一番に観に行ったけれど、本当に彼女の勇気と偉大さに感銘を受けて大感動した素晴らしい作品であった。この映画では最後に北軍兵士となってまでも南部黒人を逃亡させるオハイオ川のシーンでこのWADE IN THE WATERが効果的に使われていた。「(足跡がつかないように)水の中を行進しなさい、子供達よ」、という歌詞が示す通り、彼らの逃亡を妨げるのは常に川(水)の存在であったのがよくわかったものだ。子供達というのが神から見た民なのだろう。それだけにこの曲の歴史的背景は恐ろしいほどの意味を持つ。

先ほども記したようにこのレコードの録音時のパリの聴衆は、この2曲への反応が見事に早く大いに盛り上がっている。LET IT ROLLではティモンズのほんの一瞬の引用に即座に♪ALL NIGHT LONGと受けているところからして、以前からR&Bやジャイブ、ジャンプブルースに馴染んでいたのだろうし、メリットがWADE IN THE WATERの一節を弾けば迷いなく♪WADE IN THE WATER CHILDRENと反応するところからすると、パリの人たちはアメリカ黒人の歴史とそれにリンクした音楽に敬意を持っていたこともわかる。ルイの土地という意味を持つルイジアナでは自国の者は奴隷を保有する側であったのに、そんなことと関係なく、大事な文化として親しんでいたのだろう。まことに1958年の時点でパリの人たちは文化的で遊び上手でカッコいいジャン。

ではこれが日本だったらどうだろう。いや1958年にはまだメッセンジャーズもこういうジャズも知られてなかったから比較できないので、思い切って2023年の現在と比べて見よう。

と言っても比較などする必要もなく、いつの時代であっても日本のジャズファンや関係者が、アフロアメリカンのミュージシャンの気持ちに応えた試しなどないと思う。理由は非常に悲しいというか情けない話だ。

というのは本書をお読みになっている方々なら一度は聞いたか読んだことがあるだろう、ジャズミュージシャンがソウルやポップスのヒット曲、8ビートや16ビート、ファンクビート、ヒップホップなどを演奏することは金を儲ける為に「演らされている」という教えを。

日本ではこれが常識になってしまった。一体こんな阿呆なことをどこの誰が言い出したのか知らないが、僕はこれを正論とした人とロス暴動から30年以上たった今現在も信じて口に出す人を心底軽蔑している。

アフロアメリカンの先祖は植民地開拓のためにアフリカから強制的に連れて来られた奴隷である。その奴隷が自由を求めるのに決死の思いで川を渡らなければいけなかったというのは先ほど記した。そして内紛である南北戦争で南部が敗北したのを機に奴隷は解放されたが、悲しいことに差別は激しさを増して行った。こんな背景があるように、アフロアメリカンの音楽はレコードというものが世に出る以前から、同じ同胞に勇気と希望を与えるものであり、悲しさや絶望に救いを与える役目を与えるものとして語り継がれた。WADE IN THE WATERの様に。

これは21世紀も23年がすぎた今も同じである。そして少なからずの黒人はそれを発信したが故に命を落した。したがって同胞に黒人として誇りと自立心を勇気を持って音楽で表したソウルミュージックは同胞の想いを反映させたからこそ人々に支持されヒットした。ソウルだけではない。ポップスもヒップホップも同じだし、そこに4ビートも8ビートもない。LET IT ROLLの様に。

日本人は録音されたもので聞くジャズのほんの一部だけを取って、それがとてつもない高尚で上品な音楽であり、他の音楽から切り離して守らなくてはいけないと勘違いしてしまったのだろう。そしてそれはアコースティック楽器で4ビートでシリアスに演じられたジャズこそ偉大で、他は嘆かわしい音楽であるという考えに脳が支配されてしまい、結果他の音楽を見下す様になったのだろう。しかも頑なに信じてテコでも考えを改めない。これでは他のジャンルのファンがジャズだけは敷居が高くて嫌いと発言するのは当然といえよう。そしてそんな考えを狭い範囲で囲み続けたのが80年代いっぱいまでのジャズ喫茶であり、そこでジャズを覚えた人がジャズ評論家になっている。僕は偉大なのは同感出来るが、それ以外は邪道みたいな考えには一切共感しません。

僕は一つの国の人々の文化的水準を測るバロメーターになるのは音楽ファンであり、特にジャズファンであると思っている。ジャズは多民族国家であるアメリカ合衆国で生まれ育った分雑多でありとあらゆる民族の要素が入っているからだ。フランスの聴衆がまだアルジェリアともめている1958年にここまでアフロアメリカンの文化や音楽に寛大であったのに対し、この日本のそれに対する常識はと考えたら、なぜこの国がG7に加盟できたのかさえ不思議で仕方ない。2023年にヒット曲を演奏するのは「演らされている」というのに首を縦に降らなければならないのなら僕はこの国で生まれ育ったことに到底誇りを持てない。実際それが嫌で元町Doodlin’を終わらせた様なものだ。あの素晴らしいメッセンジャーズとパリの聴衆の声を聞いているとそれで良かったのかな、と思う。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?