電子れいず七盤リーグ3回戦

(ロゴはイメージです)

電子れいず七盤リーグ3回戦のターニングポイントを中心に振り返ってみよう、という勝手な企画。とは言え、いつものように筆者の観点で語るので、ターニングポイントは他にあったかもしれない。

以下から敬称略でお届けします。

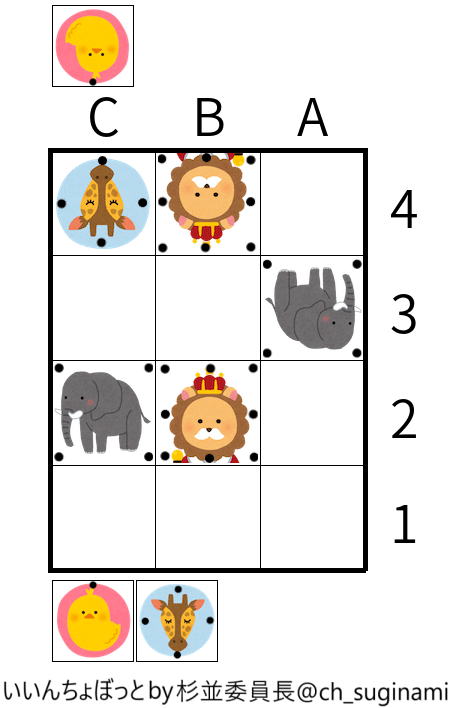

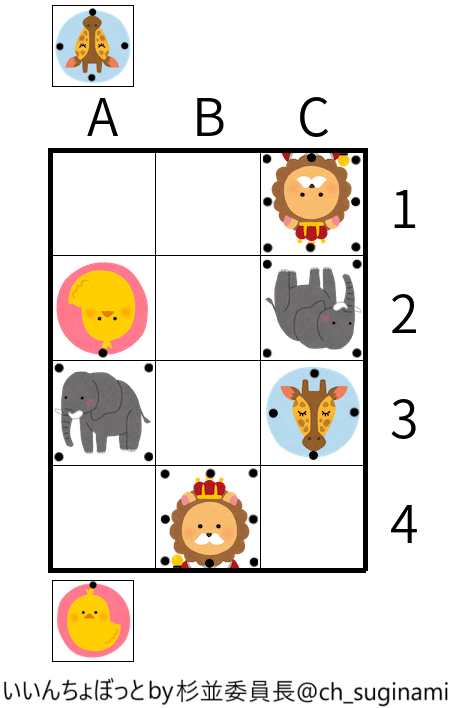

どうぶつしょうぎ

先手:防弾チョッキ 後手:ramhome

どうぶつしょうぎ、といえばこの人という代名詞相手に後手がどこまで食いつけるかの戦い。定跡を外してきたのは後手の12手目であった。

ここで普通は後手A2ライオン、先手C3キリン、後手B3ヒヨコ打!と続くのが王道であるが、本譜はここでC1キリンと外してきた。この瞬間は双方最善を尽くすと引き分け進行になるという(ただし難解)。

流れが完全に先手に行ってしまったのはその直後14手目のA2ヒヨコ打であった。

これは先手からC2キリンとゾウを取ってしまえばよく、その後は本譜のように後手に指す手をなくしていく方向にもっていけばよい。

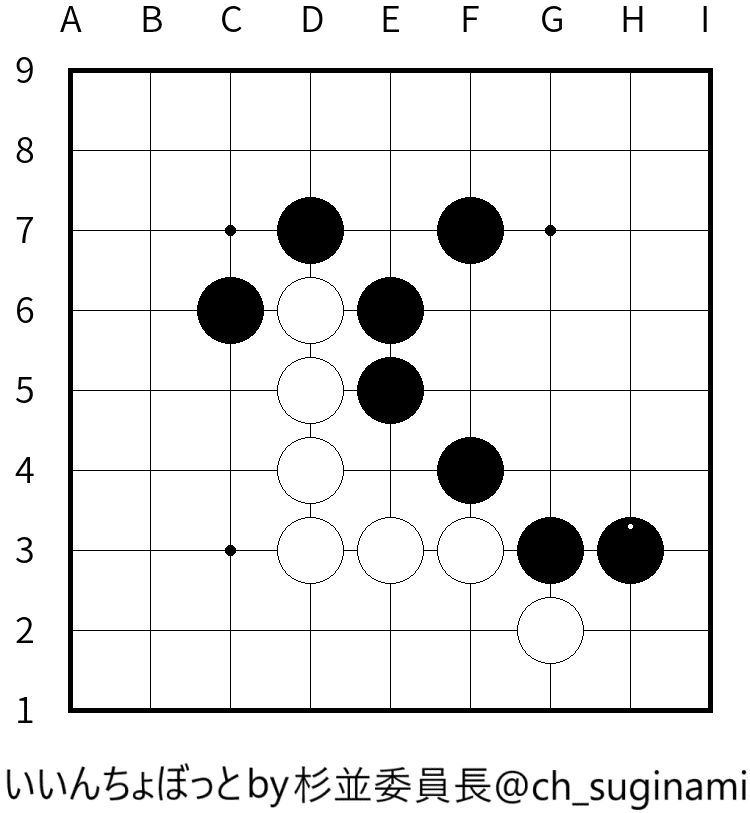

囲碁

黒:ramhome 白:防弾チョッキ

黒が終始打ちやすく進んでいった一局。中でも決め手は白の16手目であった。

ここで白F8と打ち込んだが、この場所は白が生き残るにはあまりにも狭い空間である。ここでは代わりに白C7と切り込んで勝負に行く方がまだ戦うことができたであろう。

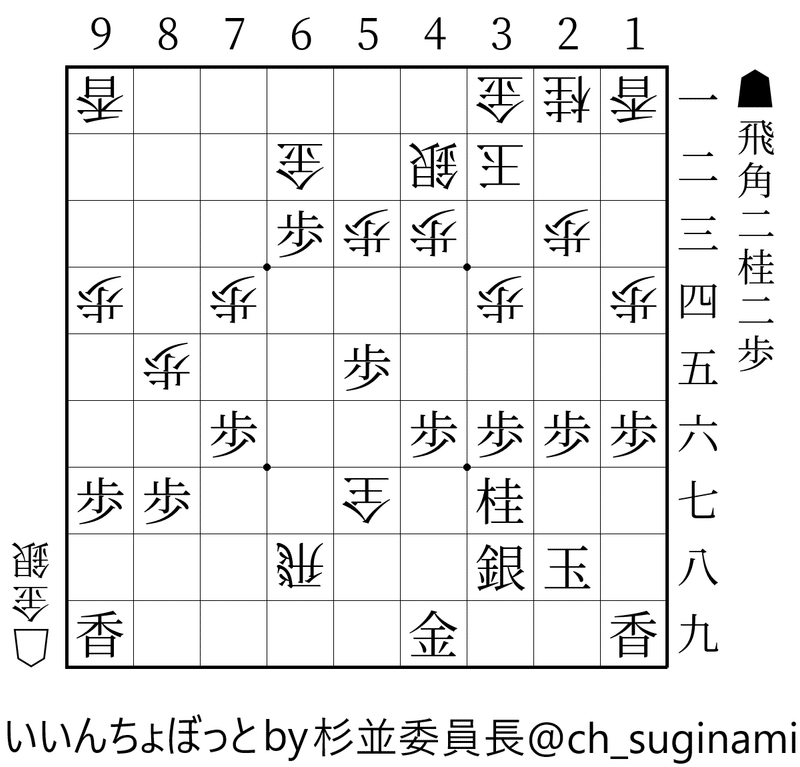

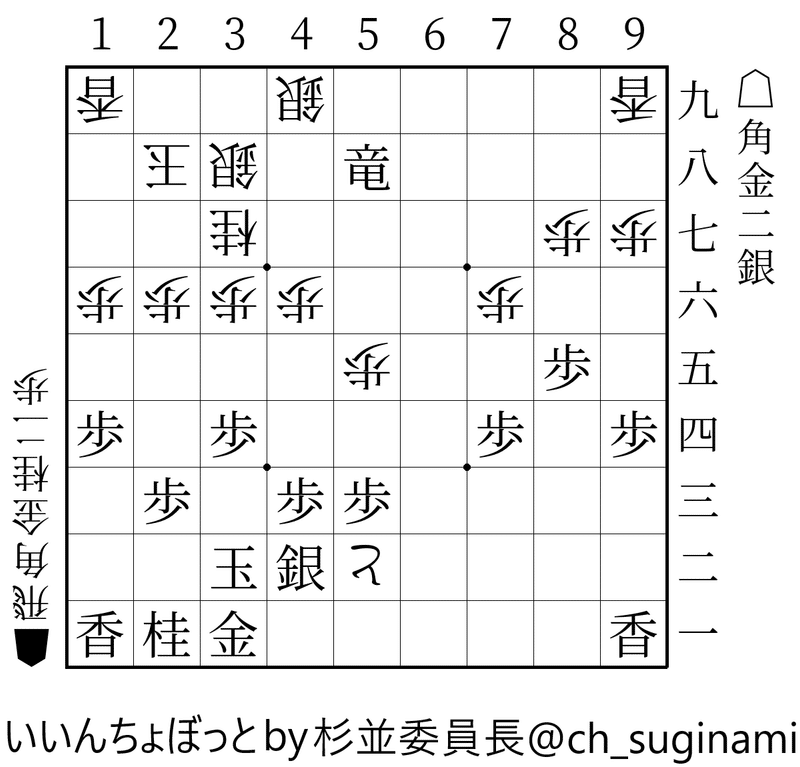

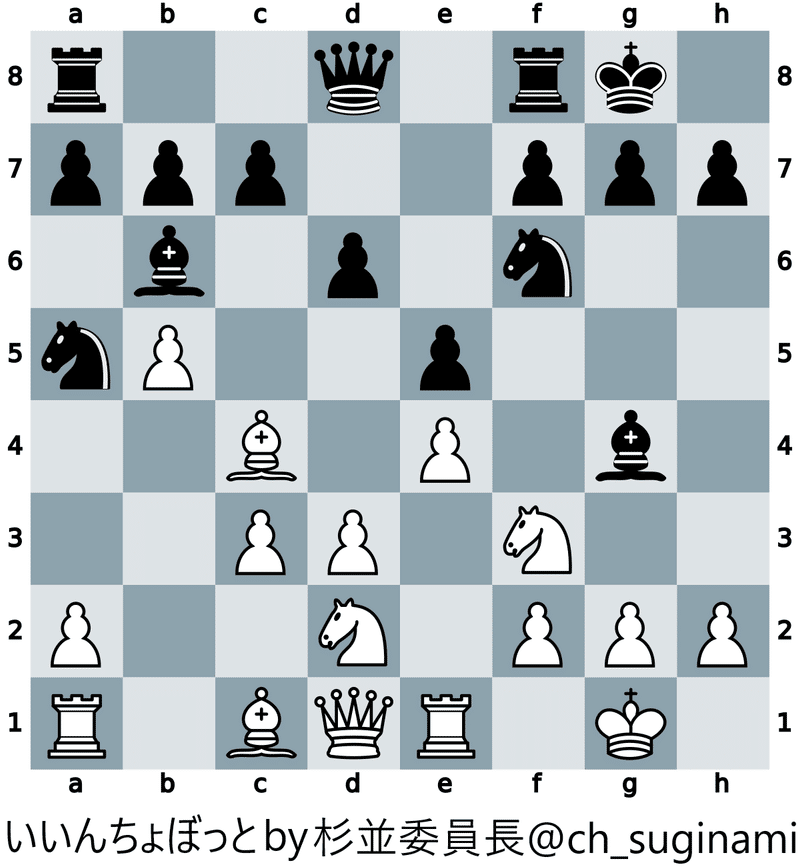

将棋

先手:ramhome 後手:防弾チョッキ

駒交換から先手が少しずつリードを稼いでいったが、その中でもうまい受けであったのが61手目である。

△6八飛打に対して▲7九角打が好手。後手の攻め駒両方にターゲットを向けるが、自陣ゆえにやや打ちにくい角でもある。だがこれが唯一といっていいくらい、先手の優位を確保するうえで必要な手であるという。

ただ後手も食い下がっていき迎えたこのシーン。

ここで本譜は△2七銀打~△3九角と攻め立てるのだが、冷静に▲2八銀打と守られたのが厳しく、後手から迫るのもここまでだった。

ではほかに後手から迫る手はあったのか?実はここで△4七金打という手がある。この手に▲5八銀と竜を払ってしまうと、△3九角打からの11手詰めがある。かといってこの手を振り払うのは難しく、攻め合いに▲4二とが入っても、攻めの拠点を失うので指しにくい。

なので金打ちから形勢としては後手に傾くようである。

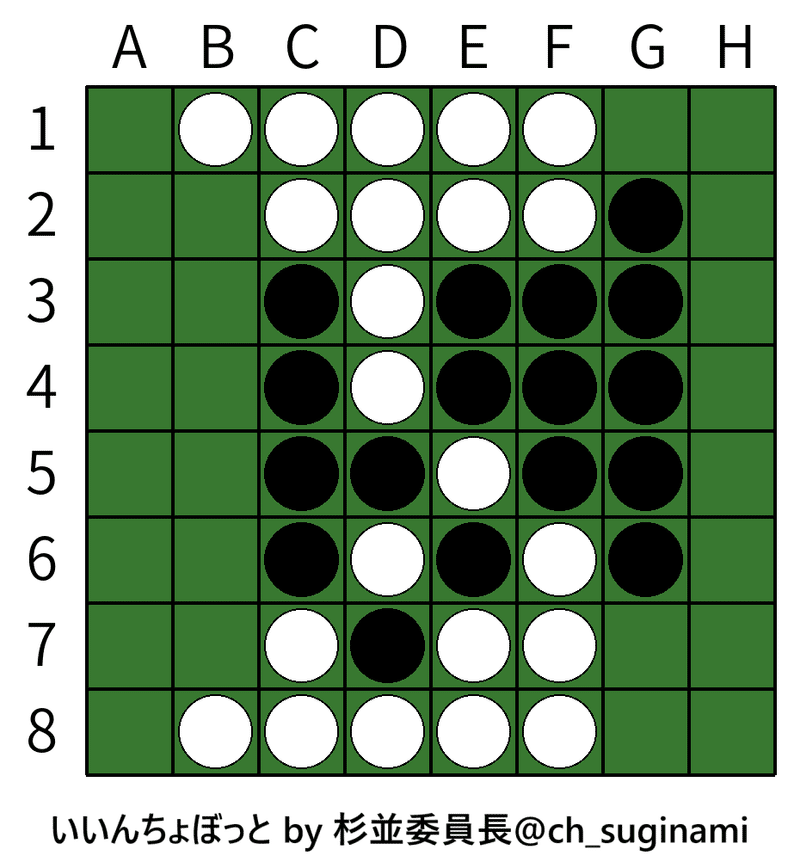

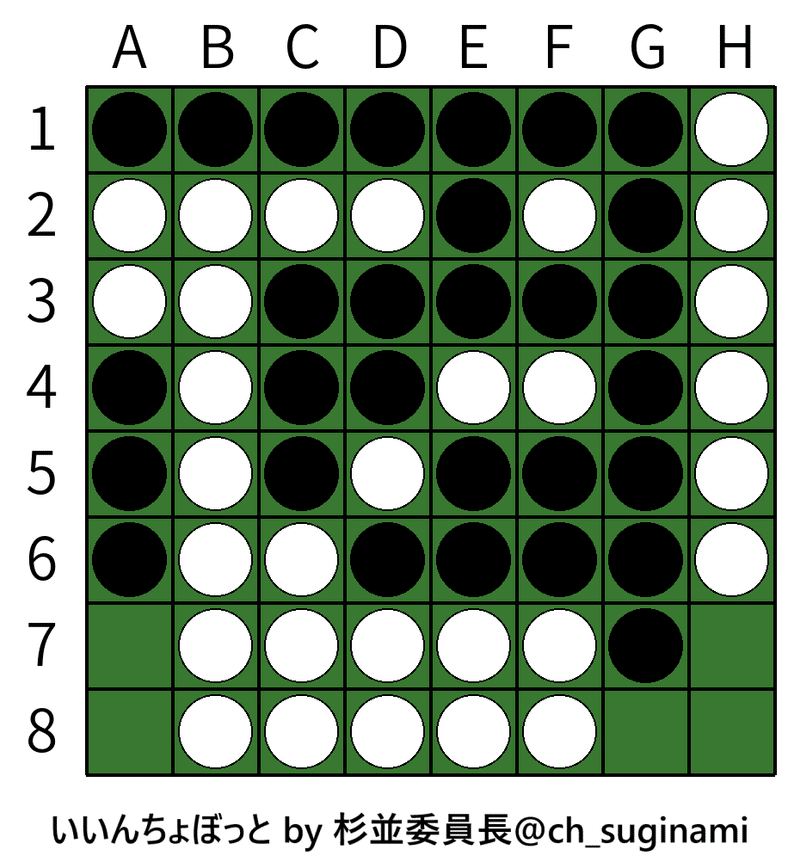

オセロ

黒:防弾チョッキ 白:ramhome

中盤までは完全に白ペースであったが、白36手目から黒有利になりながらもシーソーゲームが始まる。

本譜は白B2と入ってしまったのがミスであった。以下、黒B3からA1の角を黒に取られてしまい、厳しい展開となった。

ではどこに打つか?白は右辺から手を付けたくないので、左辺に行くのだが返す方向を減らす意味でも消去法的にB6(最善手)がよい。あるいはB3(次善手)があった。怖いのは、これ以外の手はすべて黒に逆転してしまうところである。

だが希望はまだある。この後なんと3回も白に戻すシーンがあった。

1. 48手目

ここで角が取れると急いでH1に入ってしまったのが痛い。この瞬間はH2のみが勝利へつながる道であった。たとえH1を黒に取らせても、右上で4手進めば白が先手で下側に手を付けられる算段である。

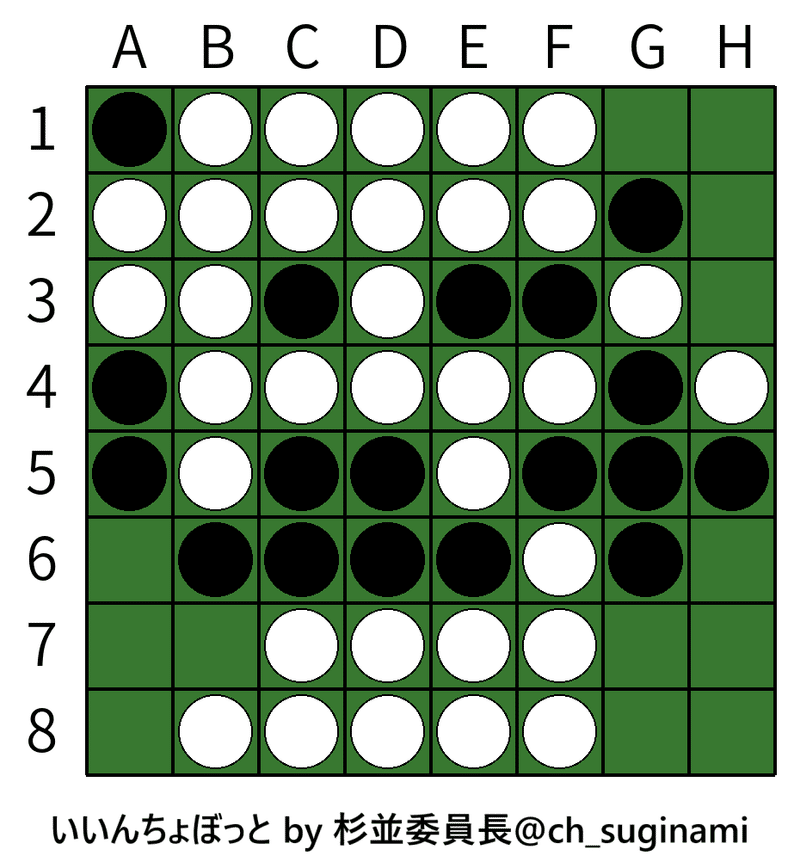

2. 50手目

ここの白H2がチャンスを逃す手になった。一つ違いのH3であれば白が勝てるというのも驚きだが、斜めに返る駒が多いのでそのカウントが最後に効いてくるのであろう。コツだが、残りが偶数のマス(特に二つの場合は)先に飛び込んだ方が不利である。これを覚えておくと少し戦いやすくなると思う。

なお上の理由もあり最善はH6である。

3. 56手目

時間がないのも影響したかもしれないが、ここは白H8で角を取るのが唯一の道。そうすると白が6石差で勝つことになる。

もともと持ち時間は全体的に短めだが、この大事なシーンでは考え切りたいところであった。

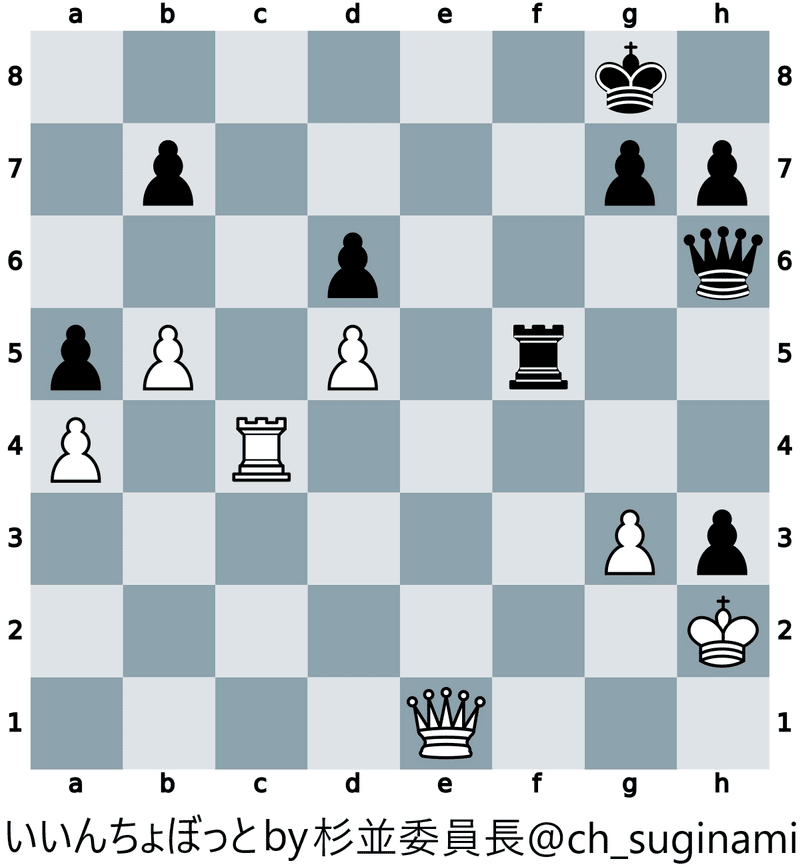

チェス

白:ramhome 黒:防弾チョッキ

全体を通して黒ペースであった。最初の注目点は11手目。

黒が10.b5に対して10...Na5とよけたシーン。ここでの11.Rb1がやや緩い手であり、黒に傾き始める。ここは11.h3とピンの元凶である黒ビショップをターゲットにする方がよかったであろう。

その後も黒ベースだが、白のチャンスもないわけではなかった。それが次の32手目である。

双方パニックタイムの中で、黒が中途半端にルークを浮いたところである。ここは白が少しチャンスで、32.Rc8+とルークを突っ込んでチェックをかけて黒キングを追いかけると、手順にb7の黒ポーンを落とすことができる。

もし白ルークが突っ込んで黒ルークで受けた場合は、そのまま交換してしまえば、白クイーンがQxa5と浮いている黒ポーンを取る余裕が生まれる。

最後は黒有利ながらも、バックランクメイトを避けつつ時間に追われた結果、同形三復による引き分けになったのは痛いところであった。

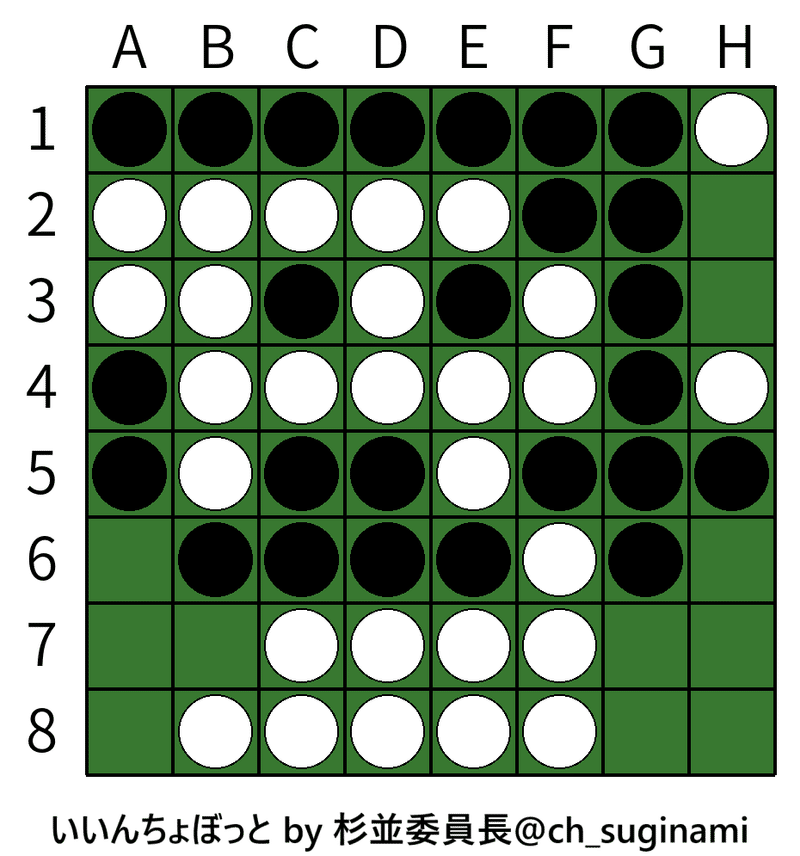

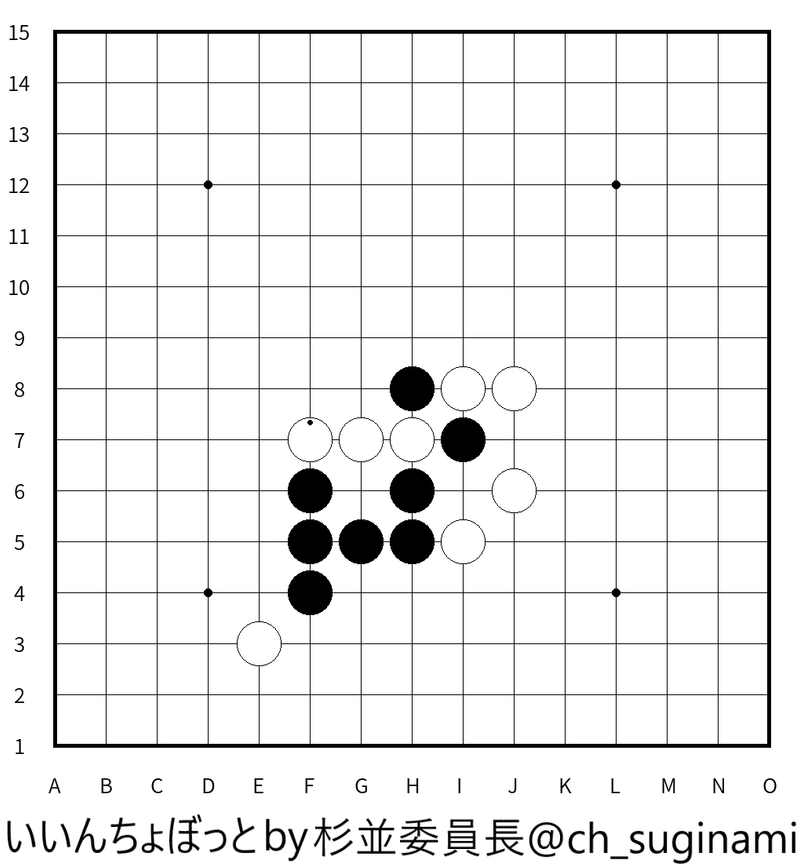

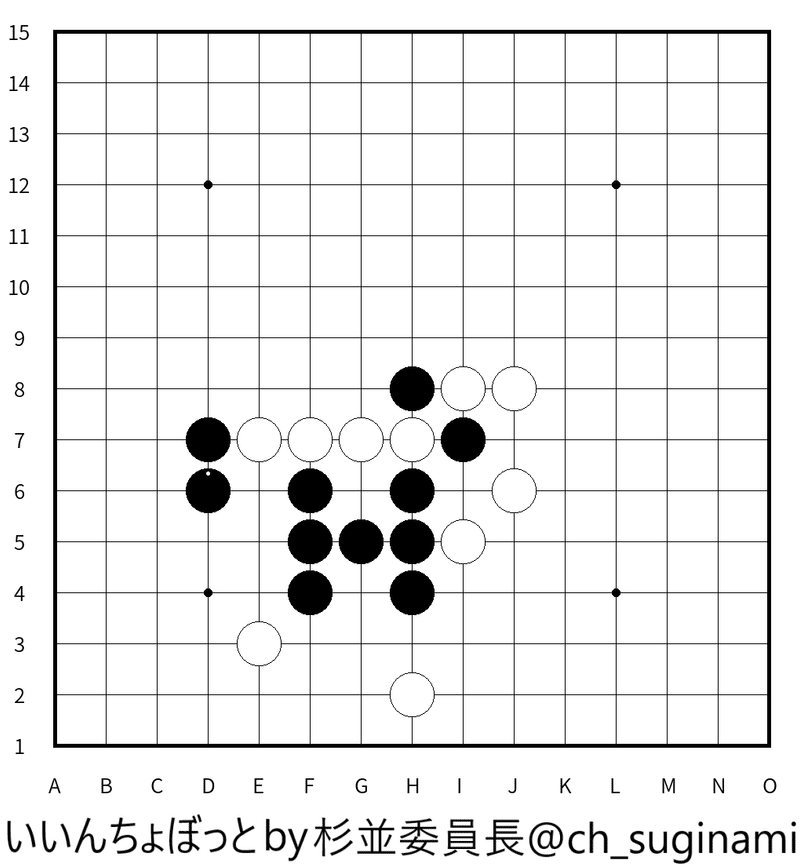

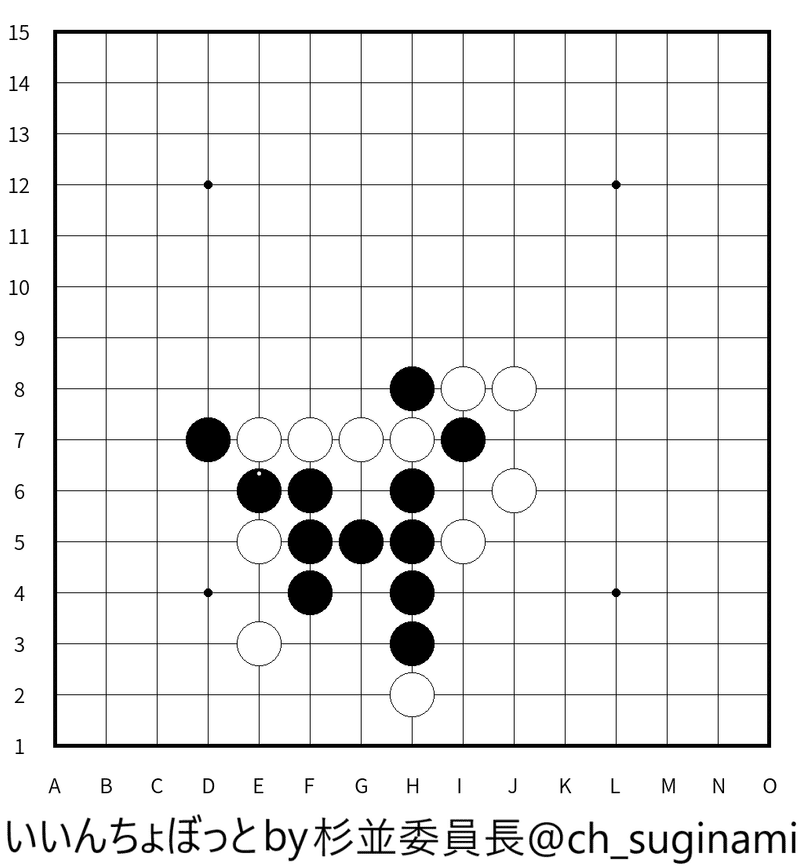

連珠

黒:ramhome 白:防弾チョッキ

終始黒ペースだったところが、一瞬のスキをついて仕留めた白が一枚上手だったといえる。

では黒のチャンスはどこだったのか?それは17手目である。

ここは構わずH4と3を引いてしまうのがよかった。黒H4は白が何も対策をしないと黒H2→E5で黒の四三が完成してしまう。

そこでこの三はE7で白が四を作って手番を握り、H2やE5など先手で止めるしかない。ただ白H2で止めた場合は黒D6が(四三)両ミセ(D5&E6)の手になる。

白E5で止めた場合は、黒H3→E6の四追いが完成する。

本譜は黒F3の四を作ったが、それが敗着へのフラグとなってしまった。剣先は勝利への力の源なので、早々に使ってしまわないようにしよう。

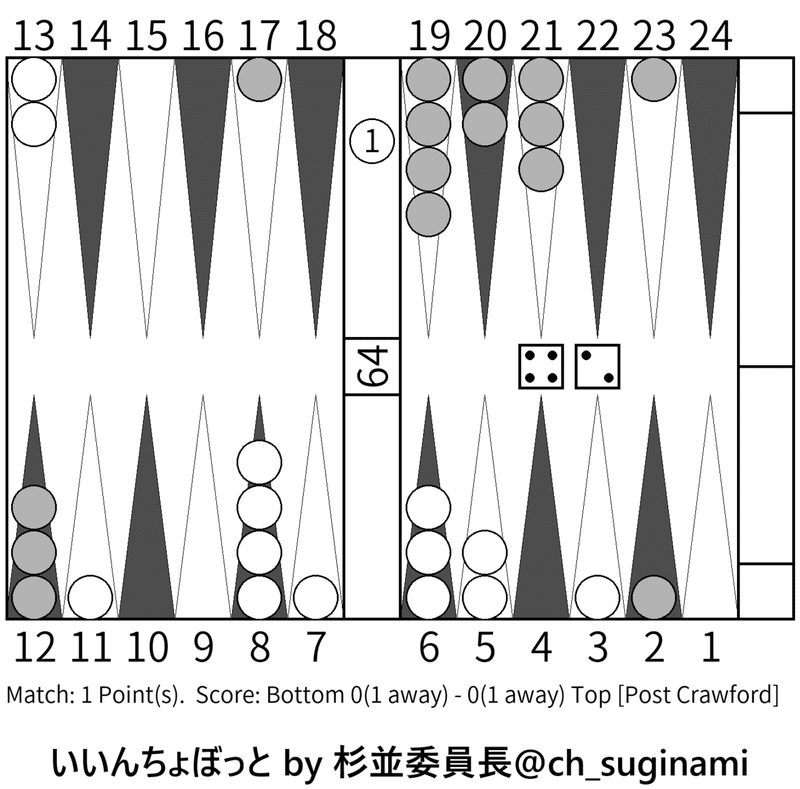

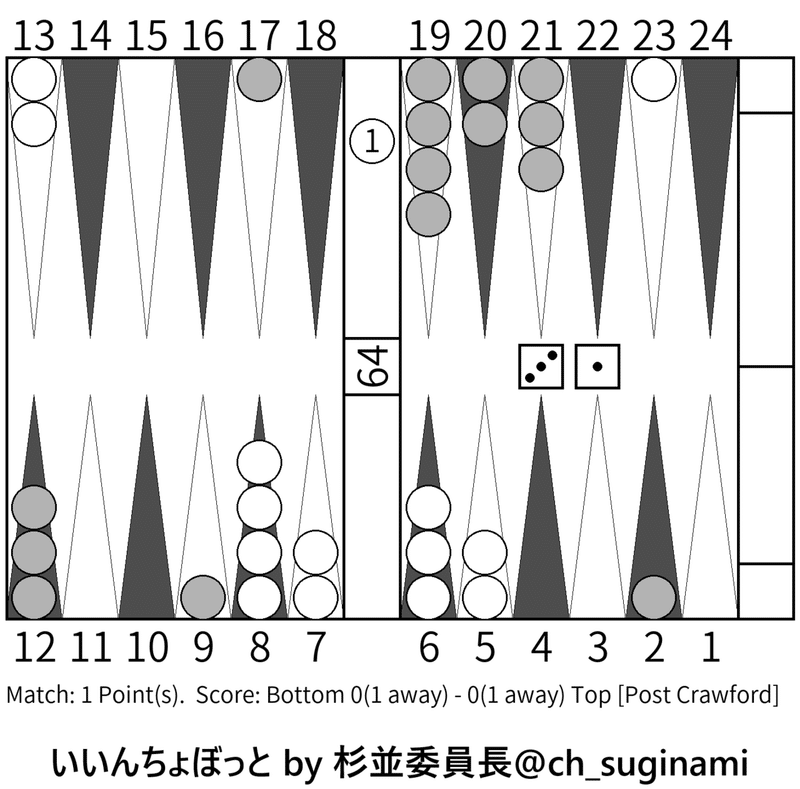

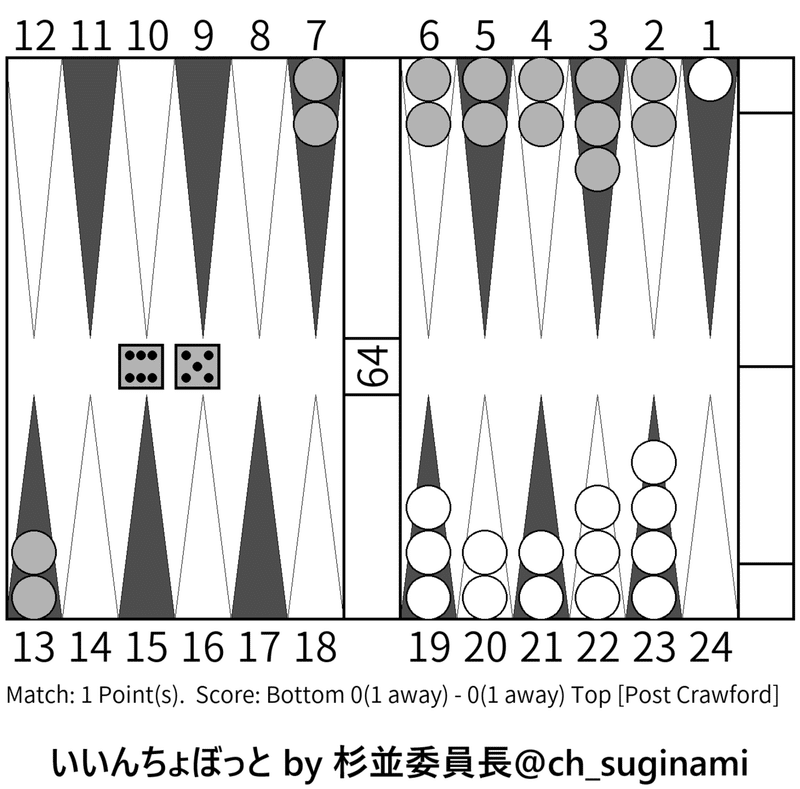

バックギャモン

白:防弾チョッキ 黒:ramhome

一進一退で進むマッチだが、白がチャンスを逃した感じがするこのシーン。

bar/22*はマストの動きだが、4の目をどうするか?本譜は11/7としたが、ここでは7/3がよい。脱出経路を塞ぎつつ、傷もカバーできる。なお計算上はこれだけで勝率が7%以上違うそうである。

その後は勝率が10%以上も行ったり来たりするような展開が続くのだが、中でも重要なシーンを二つ取り上げよう。

この目に対して本譜はbar/24 13/10と進んだが、これはかなり危なく、最終的にこのチェッカーが脱出できない(しても戻される)展開となってしまった。

ここはbar/22 23/22と前に出つつ砦を作るのがよかった。こうすると4以上の目で脱出可能&傷をなくすことができる。

そして最後のハイライトはこのシーン。

ここでフルプライムを崩して傷を作る13/8 7/1*はやりすぎであった。黒視点で見ると、まず脱出されず、最悪の1と6の目でもなかったのは大きい(勝率も90%以上から70%台まで下がる)。

ここは後方から援軍を送る13/8 13/7がよい。そうすれば一番奥の白は脱出できず、自陣を崩壊させるしか手がなくなってしまう。こうすればもっと気楽に戦えたであろう。

簡単なまとめ

さすがにまとめを書かずにはいられなかった一戦。というのも双方が尽くせる限りの力を出したわけだが、オセロ以降の競技はどちらも勝ちそうな対局を勝ち切れないような展開が多かった。もちろん時間の兼ね合いもあるが、それだけ相手に迷わせる手を指し続けたのであろう。結果も引き分けとなる熱戦であった。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?