FXの上昇フラッグ・下降フラッグとは?ペナントとの違いや見つけ方、トレード手法、だましの注意点を解説

テクニカル分析のひとつであるチャートパターンには色々な種類がありますが、「フラッグ」と呼ばれるタイプも、汎用性の高さで知られています。

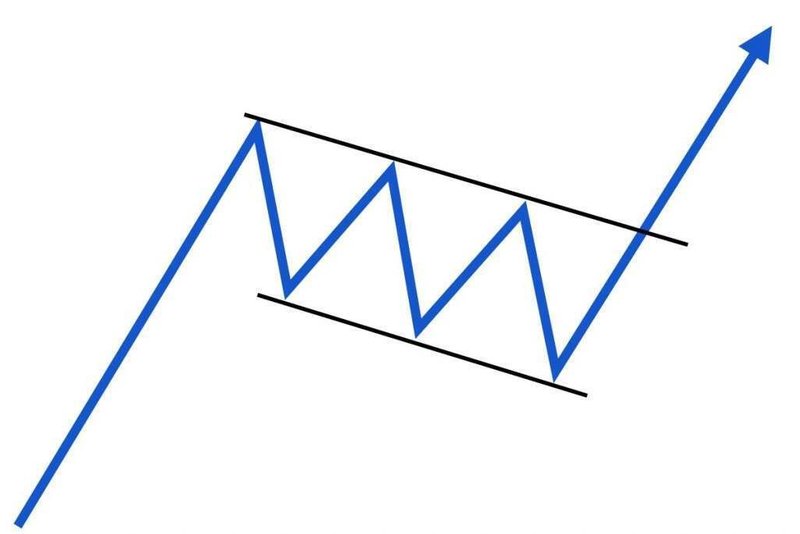

フラッグは旗のような平行四辺形の形をしていますが、最終的にそれまでのトレンド方向に抜けることが多く、結果を予測しやすいパターンです。

そこでこの記事では、フラッグの特徴やトレードにおける活用方法、注意した方が良い点などをまとめてご紹介します。

似ているパターンであるペナントやウェッジとの違いなども合わせて説明しますので、ぜひ参考にしてください。

FXのフラッグとは

まずはじめに、フラッグの特徴的な形状から見ていきましょう。

フラッグは英語で「旗」という意味。

文字通り、チャートが旗のような形を示すパターンです。

フラッグは基本的にトレンドの途中で出現し、天井や底では見られません。

上昇や下降の局面の中で、一旦、小休止しているような形になります。

フラッグはコンティニュエーション(トレンド継続)パターン

チャート分析は相場の動き方から今後の展開を予測しますが、そのパターンは大きく分けて2つあります。

コンティニュエーションパターン

現在の流れがそのまま続くものリバーサルパターン

反転して逆方向に行くもの

フラッグはコンティニュエーションのパターンです。

つまり一時的に足踏みをするものの、最後は従来のトレンド方向に戻るというのが、フラッグが持つ動きの特徴になります。

リバーサルパターンは反転するという性質上、相場の天井圏や大底圏でよく出現します。

しかし、コンティニュエーションパターンであるフラッグは、そうした場所ではほぼ見られません。

トレンド相場が続く過程で出現します。

トレンド相場は一方向に進みますが、ずっと一本調子というわけではなく、多くは途中で調整場面がやってきます。

フラッグの場合、それが横ばいになるのではなく、トレンドに対して逆行するのが特徴です。

これはトレンド側の力が弱くなり、対抗側の力が強くなっていることを示します。

両者の力が拮抗しているという意味で、フラッグは一種のレンジ相場です。

レンジ相場では一定の枠の中で何回かローソク足が往復した後、勢い良くラインを飛び出したタイミングで、次のトレンドが生まれます。

通常のレンジ相場は上下どちらに抜けるか分かりませんが、トレンド途上で出現するフラッグは、抜ける方向を高い確率で特定できます。

すなわち、再びトレンド方向に戻るということです。

そうした全体像を見ずに、部分的な反転だけを見て「トレンド転換か?」と安易に乗るのは、危険な行為と言えるでしょう。

もちろん、トレンド方向のラインを突破できずに、逆行してしまう可能性もあります。

その場合、フラッグは完成したことにはなりません。

結果論とはなりますが、トレンドが持続するパターンがフラッグであり、転換してしまった場合はフラッグにはならないのです。

フラッグ活用のメリット

フラッグの発生を見極められると、取引する上で大きなメリットが生まれます。

まず形状が特徴的なため、エントリーすべきポイントを発見しやすく、どこで買いや売りをするのか悩まないで済むことです。

エントリーポイントの判断は初心者にとっては悩ましく、FXに取り組む上で大きな課題と言えるでしょう。

そこで十分な根拠がないまま「なんとなく」でエントリーすると失敗の確率が増えますが、フラッグを使うことでトレードに根拠が生まれ、勝率を高めることができます。

もう1つは、チャート分析やトレンド把握のトレーニングになることです。

トレンド相場での足踏みはよく見られる現象ですが、問題はそこから反対側に転換するのか、一時的な調整なのか?の見極めでしょう。

判断するには一定の経験値が必要ですが、フラッグは足踏みした後、トレンド側に動くことが予測できる形です。

比較的短い期間で完結するため、検証がすぐにできることもメリットになります。

つまり、初心者から中級者へのステップアップにつながるというわけです。

フラッグの種類(上昇フラッグ・下降フラッグ)

フラッグはトレンドと強い関連がありますが、トレンドの向きには「上向き」と「下向き」の両面があります。

上向きのフラッグ

上昇フラッグやブルフラッグ、あるいはブリッシュフラッグなどと言い、フラッグ部分が切り下がっていく形。下向きのフラッグ

下降フラッグやベアフラッグ、ベアリッシュフラッグなどと言い、フラッグ部分が切り上がっていく形。

向きは違えど、上昇フラッグと下降フラッグは、いずれも同じプロセスで形成されます。

すでにトレンドが発生しており、そこから一時的に相場が逆行するという形です。

先に起きているトレンド部分を「フラッグポール」と言い、反転部分の「フラッグ」と合わせて、「持ち手(ポール)のある旗」という全体像が完成します。

部分的にフラッグと同じ形状が発生してもフラッグポールがなければ、チャートパターンとしてのフラッグは成立しません。

また、フラッグとして認められるためには、最低でも数本のローソク足の数が必要です。

数本未満では足の数が少なすぎます。

逆に多すぎてもフラッグとは言えないことがあるので注意しましょう。

だらだらと時間がかかっている場合、相場がすでにトレンド基調を失い、方向性をなくしている可能性があるからです。

フラッグは、次の勢いに向けて力を蓄えるための小休止のようなもの。

すなわちチャートに売り買いの活力が含まれているかどうかの見極めが重要です。

■上昇フラッグの動き

2つのフラッグのうち、上昇する場合を見ていきましょう。

上昇フラッグは、上向きのフラッグポール(トレンド)の後に出現する一時的な逆行です。

高値と安値の両方を切り下げながら、右肩下がりのフラッグ部分を形成します。

上のラインはレジスタンスライン(抵抗線)、下のラインはサポートライン(支持線)となり、斜めのレンジ相場のような進み方です。

そして最後にレジスタンスラインを超え、元のトレンド方向に抜けていきます。

これを「ブレイクアウト」と言い、フラッグが完成したと見なされるのは、このタイミングです。

上に抜けずに下方向に抜けてしまうと、フラッグが完成したことにはなりません。

また、あまりに角度が急な場合や上下のラインがまったく平行とは言えない場合も、フラッグにはなりませんので注意しましょう。

■下降フラッグの動き

下降フラッグは上昇フラッグとは逆であり、下落するフラッグポールから一時的に回復していく形です。

短期的には反発しており、一見するとそこから上昇していく動きになりますが、最終的には元のトレンドと同じく下方向に抜けて行きます。

下降フラッグでは、右上がりのレジスタンスラインとサポートラインが生じます。

相場はこの間で何回かの上下を繰り返し、下に抜けた場合はフラッグの完成。

そのまま上に行ってしまった場合は、フラッグは不成立となります。

ウェッジやペナントとの違い

フラッグとよく似たチャートパターンに、ウェッジやペナントと呼ばれる形状があります。

これらは見た目は類似していますが、その実態や活用方法には違いがあるため、目の前のチャートがどのパターンに当たるか見極めなくてはなりません。

ここでは違いや見分け方のポイントをお伝えします。

■フラッグ

あらためてですが、フラッグは旗のような平行四辺形の形をしており、斜め上や斜め下に向かう角度が付いています。

それまでのトレンドとは逆行しますが、そこから再び元に戻るのが特徴です。

分類としてはコンティニュエーションパターンに当たります。

■ペナント

フラッグが「旗」なのに対し、ペナントには「優勝旗」などの意味があります。

形状としては横に伸びた三角形です。

そのため、広く「三角保ち合い」と呼ばれるパターンの1つとなります。

フラッグと同じくレジスタンスラインとサポートラインの間でチャートが往復しますが、進むほど幅が狭くなって、最後は交差点で三角形が完成するのが特徴です。

この三角形の向きは概ね水平であり、極端な上向きや下向きになることはありません。

三角形の頂点の手前でブレイクアウトした場合、抜けた方向にトレンドが生まれる可能性が高まります。

分類としては、フラッグと同じくコンティニュエーションパターンに当たり、それまでのトレンドと同じ方向に抜けていくのが基本です。

ただ、逆向きにブレイクアウトし、トレンド転換するケースもしばしば見られます。

その場合でもペナント自体は成立しており、未完成に終わったとは見なされません。

■ウェッジ

ウェッジは、「くさび」や「くさび形」という意味で、平行四辺形と三角形の中間のような形状を持っています。

上下のラインは進むにつれて接近するので、最終的には三角形になるという予測もできますが、そこまで急には狭まりません。

実際には三角形を意識するより早くブレイクするので、チャートに残る形としては「くさび」のようになるわけです。

分類としては、コンティニュエーションパターンとリバーサルパターンの双方に当てはまり、上下のどちらにも抜けていく可能性があります。

そのためフラッグやペナントと異なり、天井圏や底値圏でも出現し、転換として働く可能性もあるのです。

フラッグやペナントではあまり急な角度は付きませんが、ウェッジでは大きな傾斜が生じることも珍しくありません。

角度が急ということは、言わば最後の力を使い切るようなもの。

その結果、勢いが尽きてトレンドが転換してしまうというわけです。

なお、一般的にフラッグやペナントは短期相場でよく見られるのに対し、ウェッジは中長期相場で出やすいとも言われています。

■フラッグとウェッジやペナントとの見分け方

ウェッジやペナントはフラッグと似ている点があるので、違いを見分け、それぞれに合った対応をしていきましょう。

まずは形状についてです。

フラッグは四角形(平行四辺形)、ペナントは三角形、ウェッジはその中間という違いがあります。

ペナントは基本的に水平方向に伸びていき、上下のラインが両方とも上向きや下向きになることはありません。

それに対してフラッグやウェッジは、上下のラインが揃って上向きや下向きになり、短期のトレンドを明確に作ります。

トレンド的な動きについては、フラッグやウェッジはそれまでと反対方向に逆行しますが、ペナントは上下の方向性がありません。

そしてペナントやウェッジは上下どちらに抜けても問題なく、単独でもチャートパターンとして成立しますが、フラッグの場合はポールがあってトレンド方向に抜けるという3点セットが必要です。

なぜフラッグ形成されるのか?

トレンドの中で一時的な反発とも言えるフラッグが生じるのは、なぜでしょうか?

いわゆる「三角保ち合い」では売り買いの勢力が拮抗する中、次第にレンジの幅が狭まっていき、圧力が増して最後にブレイクするのが基本形です。

それに対してフラッグは、レンジの幅を維持したまま、トレンドと反対側に進んで行きます。

これらの動きを作り出すのは、短期ポジションのトレーダーです。

トレンドが進んで行くと、短期勢が利益確定に走り、定期的に逆向きの圧力が生じます。

これが相場の動きがジグザグになる理由ですが、トレンドと逆向きに抵抗する新規エントリー(逆張り)が強まると、拮抗が生まれてジグザグから三角保ち合いに陥ります。

さらに抵抗勢が優勢になるとトレンドが転換されていきますが、依然としてトレンド勢の力も強い場合、一方的な転換を許しません。

全体としてトレンドの逆方向に動きながらも、決定的なブレイクを抑えにかかります。

そうなると売り買い双方の我慢比べとなりますが、最終的にトレンドの勢いが強い場合、最後は元の方向に押し切る形になるのです。

そして平行レンジであるフラッグの形成が進む中、売り買いともに新規のポジションが積み上がっていきます。

やがて抵抗勢はエントリーの余力がなくなり、トレンド勢は押し目買いで優位に立ち、最終的に元のトレンド方向にブレイクアウト。

その途端、抵抗勢の損切りが一気に進んで、相場が戻っていくのがメカニズムです。

フラッグの見つけ方

他のパターンとの違いは述べた通りとなりますが、単独で見極めるための方法も2つ、お伝えしておきます。

まず基本的な形状として、レンジを構成する上下の2本ラインに対し、ローソク足がそれぞれ複数くっついていることが原則です。

1本だけだと、果たしてそれがフラッグに該当するのか、判断するのに足りません。

しかし時間足を変えると使える足の数が増え、フラッグの形状が明確になることもあります。

トレンドの勢いを確認するためにも、複数の時間足を確認するようにしてください。

もう1つの見極め方は、相場がトレンドにあるという確認です。

フラッグの形状がどうあれ、トレンドの勢いが強ければ、小休止から再びトレンド方向に伸びる可能性が高くなります。

確認方法としては、平均移動線などの他、取引量に注目する手もあります。

フラッグ前には取引量が多かったのに、フラッグに入ってからは取引量が減っているなら、トレンドに逆行している力が弱いと判断できます。

つまり、再びトレンドに戻ると想定できるでしょう。

ブレイクアウトに合わせて取引量が戻った場合も同様です。

一方、フラッグ期間に取引量が増えているなら、トレンド逆行の可能性が出てきます。

そうなるとフラッグは成立しないことになるので、トレンド方向への安易なトレードは危険でしょう。

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

【筆者オススメのFX会社】

少ない資金で始められる投資は「FXだけ!」

筆者オススメのFX会社は、

日本で利用者数No.1の XM(エックスエム)

口座開設をするだけで15,000円分のボーナスが受け取れます!

入金しなくても0円で始められる画期的なFX会社。

もちろん発生した利益は出金できます!

「口座開設の所要時間は約1分!」

「レバレッジ最大1,000倍なので短期間で資産10倍を狙える!」

≫XMの公式サイトへ

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

FXチャート上におけるフラッグの例とエントリーポイント

では実際に、フラッグの実例を見てみましょう。

上昇フラッグ:上昇ポールからの続伸パターン

下降フラッグ:下降ポールからの続落パターン

押し目買いでエントリーできるパターン

上昇フラッグ:上昇ポールからの続伸パターン

上昇トレンド中に出現したフラッグです。

ブレイクアウト後、最安値からポールの分だけ上昇。

一旦は下落するも、再び上昇基調に戻って推移しています。

フラッグ幅を引用した決済ポイントの②まではスッと上がり、新たなサポートラインとしても機能している様子がうかがえます。

ポールの高値を引き伸ばした③も、一旦上昇した際に利益確定が刺さっています。

下降フラッグ:下降ポールからの続落パターン

強烈な下降トレンド中に出現したフラッグです。

ブレイクアウト後に、ポールの分だけきれいに下降し、そこで反転を見せています。

利益確定がしっかり決まった形です。

さらに細かく見てみると、フラッグの幅を引用した決済ポイントの②や、ポールの底値を引き伸ばした③でも、ほどよく利益確定の機会になっています。

押し目買いでエントリーできるパターン

ブレイクアウトした後に戻りがあり、押し目買いのチャンスができたパターンです。

レジスタンスラインがサポートラインになり、黄色のポイントでエントリーできます。

利益確定も①がぴったり刺さり、②と③は同じ水準ですが、ブレイクラインでのエントリーより利幅が取れているのが分かるでしょう。

フラッグを活用したトレード手法

フラッグをトレードで活用するには、フラッグのレジスタンスラインとサポートラインの確認と、そこからのブレイクアウトが決め手になります。

そこで実際のトレードでの使い方を整理してお伝えしましょう。

フラッグ活用に向いた時間足とは

まずはラインを引いて、おおまかなポイントを把握しよう

フラッグの特性を理解しておく

実践編①:中期的視点で、ブレイクアウト後の順張り狙い

実践編②:中級者は短期的視点で、フラッグ内での逆張り狙い

フラッグ活用に向いた時間足とは

トレードにおいては、どの時間スケールで行うかも重要なポイントです。

秒単位で行うスキャルピングと、数週間に渡ることもあるスイングトレードでは、いろいろな意味で環境が異なるでしょう。

フラッグは、時間足の長短を問わずに発現します。

そこで問題になるのは、トレンドが発生・持続しているかどうかです。

トレンドの確認には、トレードしようとしている時間足より上の時間足が役に立ちます。

例えば1時間足でエントリーするなら、4時間足などを参照しましょう。

長い時間足で明確なトレンドが確認できない場合、短い時間足でフラッグのような形状があっても、静観するようにしてください。

おすすめなのは、長い時間足でトレンドが進行しており、短い時間足では一時的にそれに逆行しているという状態です。

なお、秒足や分足など、非常に短い時間足では一時的な紛れが出やすくなります。

勝率を上げたいならば、それより長い時間足でトレードした方が良いでしょう。

まずはラインを引いて、おおまかなポイントを把握しよう

フラッグを発見・特定するには、何はともあれラインを引くことです。

まず、ローソク足の上値と下値部分をつないで、フラッグの形状となる2本のラインを引きましょう。

上昇フラッグの場合は、レジスタンスライン上か、その少し上がエントリーポイントの目安です。

下降フラッグの場合は、サポートライン上か、その少し下がエントリーポイントの目安になります。

次いで、基本となる損切りポイントも確認しましょう。

上昇フラッグの場合は、サポートラインの最安値が損切りポイントの水準です。

下降フラッグの場合は、レジスタンスラインの最高値が損切りポイントの目安になります。

合わせて、利益確定の目安も押さえましょう。

こちらはフラッグポールの幅が基準になります。

エントリーしたポイントから同程度、価格が離れた場所が決済ポイントの目安です。

実際はそこを超えて伸びていく可能性もありますので、より広い範囲で決済ポイントを考えてみると良いでしょう。

フラッグの特性を理解しておく

フラッグは、その進行にともない、目安となるラインが当初より上や下に移動します。

それに合わせてエントリーや損切り、決済の目安が変わっていくことに注意しましょう。

うかつに指値予約を入れると、実際のラインから外れる危険があります。

合わせて理解しておきたいのが、フラッグが進行するほどエネルギー(短期のポジション)が積み上がっていくことです。

フラッグを形成する期間が長いほど、ブレイクアウト後に突き抜ける勢いも増える傾向があります。

利益を確定させる際にはフラッグ期間も含めて検討し、短い場合は堅実に決済、長い場合は大きく伸ばすチャンスにしましょう。

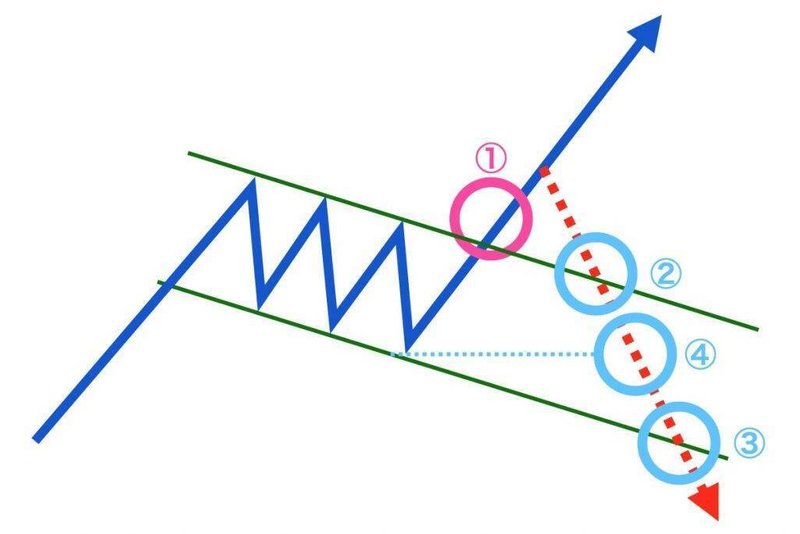

実践編①:中期的視点で、ブレイクアウト後の順張り狙い(だまし対策あり)

フラッグを活用したトレードでは、ブレイクアウトする前・した直後・少し後の3つがタイミングになります。

利益の確定は少し先になるので、中期的な視点です。

それぞれ順張りとなりますので、順番に見ていきましょう。

(上昇フラッグの場合で説明しますが、下降フラッグでも考え方は変わりません。ポイントの場所などは上昇フラッグの逆となります)

■①ブレイクアウトでエントリーする場合

3つのポイントの中で王道となるのが、ブレイクアウトで順張りエントリーする方法です。

上昇フラッグを例にすると、ブレイクアウト後、そのまま値が上がる可能性が高まります。

ですから、そこに買いエントリーするのが合理的な選択です。

ただしブレイクアウトが「だまし」だった場合、高い位置でのエントリーとなって、即座に含み損も出てしまいます。

そのため、少しずらした位置(①)をポイントに置く方が安全です。

損切りは、再びラインの中に戻ってしまう(=だまし)可能性を考えると、ブレイクしたラインの延長線(②)が第一候補です。

多めに見るのであれば、ラインを逆に抜ける③もポイントになるでしょう。

またフラッグの最終的な下限である④も、トレンドからの視点では転換点となる候補です。

決済ラインは、フラッグポールの上昇幅を引用し、同じだけ上昇させた地点が第一候補。

ただしフラッグの場合、トレンドが継続していく見通しなので、そこで全額を決済する必要性はありません。

続伸を期待し、その先に複数の決済ポイントを置いてみても良いでしょう。

次に確実性が高いのは、フラッグのレンジの高さに当たる②です。

さらにポールにおける最高値(③)も参考になります。

ブレイクアウト近くでエントリーするデメリットは、位置が比較的高いため、損切り幅が広くなること。

そこでエントリーを早めるとだましに遭う可能性が増え、遅くしても利幅が薄くなるので、良くも悪くも適正な位置が限られます。

ポイントの見極めが簡単な代わり、リターンはほどほどになると言えるでしょう。

■②ブレイク後の押し目でエントリー

ブレイクアウトすると一気に上がる可能性が高まりますが、そこで利益確定する人も多いため、値を戻すこともよくあります。

落ちる下限の目安は、かつてのレジスタンスラインです。

今度は同じラインがサポートラインになる可能性が高いので、①が押し目買いのチャンスになります。

押し目でエントリーするメリットは、すでにラインを明確に抜けているので、だましに遭いにくいこと。

またフラッグの形状上、ブレイクアウトしたポイントよりもラインが下がっているので、取れる利幅も大きくなっています。

ただし、必ずしも戻ってくるわけではないため、ここだけに絞ってエントリーを計画するのは危険でしょう。

損切りの目安は、そのままラインを突き抜けた場合、上昇フラッグの否定につながる②のポイントが第一候補。

ただ、エントリーの位置と比較すると、少し深くなってしまいます。

もう少し近い位置としては、フラッグの終盤にあって直近の安値となる③の地点も、トレンド転換における判断点として使えるでしょう。

決済の目安(①〜③)は、ブレイクアウト付近でのエントリーと変わりません。

ただフラッグが深くなっている分、より上昇幅が取れているのが分かるでしょう(④)。

■トレンド逆側からのエントリーはあり?

一見、条件が良さそうな、トレンドの逆側からのエントリーはどうでしょう?

上昇フラッグであればサポートラインの安値から、下降フラッグならレジスタンスラインの高値から、見切りで決めてしまうやり方です。

策がはまれば、余裕をもってブレイクアウトを待ち、大きな利幅を期待できます。

しかし、本当にフラッグを抜けていくかどうかは分かりません。

エントリーが早いと、フラッグが完成する前に反対側に落ちる可能性もあります。

またフラッグが長くなるほどラインが移動し、エントリーポイントの優位性もなくなっていきます。

フラッグは比較的短期に完結することが多いとは言え、早めに焦ってエントリーするより、ブレイクアウトを見極めてからトレンドに乗る方が良いでしょう。

実践編②:中級者は短期的視点で、フラッグ内での逆張り狙い

トレンド側への順張りトレードが基本になりますが、もう1つ、フラッグ内での逆張りエントリーの連続も考えられる手法です。

フラッグは同じ幅でのレンジ相場が斜めに移動していく形になるので、上下の反発ラインが読みやすくなります。

つまり、サポートラインやレジスタンスラインにかかったタイミングで逆方向にエントリーすると、価格がその方向に反転して利益が望めるというわけです。

■初心者はやらない方がいい

フラッグ内での逆張りは、理に適ったうまい手にも見えますが、初心者のうちは安易に手を出さない方が賢明です。

まず、反転しないでそのままブレイクアウトした場合、一気に裏目に出てしまいます。

期待通りに反転しても、決済ポイントをしっかり特定できないと、ウロウロしているうちに相場が戻ってしまうでしょう。

うまく決済できたとしても、レンジの中なので利幅は薄く、リスクに対してリターンの期待値が低いと言わざるを得ません。

初めから敢えて難しいトレードを選ぶより、誰でも扱いやすいブレイクアウト後の順張りを狙うのがおすすめです。

レンジの中で小さいトレードを繰り返すので、やるとしても普段からそうした環境で取引している、スキャルピングに慣れた人になるでしょう。

■それでもレンジ内で逆張りするなら?

図で見たように、エントリーポイントと決済ポイントは基本的に明快です。

基本的にと言うのは、水平で推移する平行チャネルと違い、フラッグでは上下のラインが移動していくからです。

水平ならばラインの上に指値を置いておけば良いのですが、時間と共にラインの位置が変化するので、目で追いかけていく必要があります。

さらに決済した瞬間、そこが新しいエントリーポイントになるので、トレードの手を止めるわけにもいきません。

そうなると相場に貼り付く必要が出るため、時間帯によっては専業のトレーダー以外は扱いにくい方法です。

またトレンド方向に抜ける確率が高いため、逆側からエントリーした場合、下記のような結果になりがちです。

レジスタンスラインで売れて利益は出せても、その後のブレイクアウトに乗りそこねるので、悔しい思いをするでしょう。

しかしトレンド側からの逆張りには、さらに大きな問題があります。

ブレイクアウトされると、大きな損失が出るからです。

これを避けるためには、フラッグ内でのエントリーは逆側からの順張りに限り、トレンド側からの逆張りは一切行わないようにすることです。

フラッグを参考にするときの注意点

フラッグはそれほど難しいチャートパターンではありません。

しかし、ここまで書いてこなかった注意点もいくつかあります。

最後にまとめてお伝えしましょう。

出現する確率はあまり多くない

形がきれいに揃っているとは限らない

どんなに勝ちやすい形でも、必ず損切りを設定しよう

いきなりトレードしないで、検証から始めよう

出現する確率はあまり多くない

分かりやすいパターンですが、実際にチャートに出てくる機会は、さほど多くありません。

見た目が少し似ていても、実はフラッグではなかったというケースが多いのです。

チャートパターンを覚えたての頃は、色々な形状がそのパターンに当てはまって見えることがあります。

しかし実際には違うため、中には「パターンを信じて裏切られた」「このパターンは信頼性が低くて使えない」などと誤解する結果になりかねません。

中には「チャートの中で全然パターンが出てこない」ということもあるでしょう。

そもそもトレンド相場が占める割合は、相場全体の3割程度と言われています。

それ以外の方向性のないレンジ相場が続く限り、フラッグのパターンは出現しません。

あくまで「強いトレンド相場」で見つけるべきものです。

形がきれいに揃っているとは限らない

フラッグの構成条件は、平行に移動する上下2本のラインですが、実際には完璧な平行にならないケースもよくあります。

一定の誤差はどうしても生まれますから、必要以上に形に拘らないことも必要です。

またペナントやウェッジとの違いについても、教科書的な説明はあるものの、リアルタイムでチャートが生成される実際の相場では判断しかねることがあります。

見極めるには、一定の経験値が必要になるのは避けられません。

例えば、積極的にラインを引いていくのは、経験値を積むための効果的な方法です。

引いたラインが実際に役立っているのか、その場ですぐに検証できます。

後で似たようなチャートに遭遇した時、その経験が生きてくるでしょう。

またローソク足が上下のラインに接触するのも大事な条件ですが、それが途切れても、すぐにフラッグが否定されるわけではありません。

図のように後半部分が崩れた場合でも、トレンド方向への勢いが途中で増したと解釈すれば、そのままブレイクアウトに向かう可能性が高いでしょう。

どんなに勝ちやすい形でも、必ず損切りを設定しよう

「フラッグはトレンド方向に抜ける可能性が高いし、抜けなかったらその場で損切りすればいいから簡単だ」、と油断してはいけません。

損切りをその場の判断でやろうとすると、時には失敗してしまうこともあります。

想定以上に相場が急に動いてタイミングを逸すこともありますし、何度も損切りラインを往復する中で「もしかしたら戻るかも」と楽観的になり、損切りラインをジリジリ後退させてしまうかもしれません。

その場の判断や感情で損切りするかしないか決めるのは、特に機械的なトレードに慣れていない初心者にとって、非常に危険な行為です。

どこで損切りしたらいいかは、すでにエントリーした時点で、概ね目安が決まっているでしょう。

トレンドの伸びに応じて利益確定の決済ラインを上げることはあっても、損切りラインは途中で安易に変えるものではありません。

早々に設定を済ませ、その後はたとえ裏目に出た場合でも、粛々と予定通りに損切りされるようにしておきましょう。

いきなりトレードしないで、検証から始めよう

これはフラッグに限ったことではありませんが、何はともあれ実践だ!とばかり、いきなり初見でトレードを始めてしまうのは無謀です。

まずは過去のチャートからフラッグが出現したケースを探し、どのようにチャートが推移し、どこでエントリーしてどこで決済すれば良かったか?を検証しましょう。

できれば失敗しそうなケースも見つけ、どのようにすれば大きな損失を避けられるのか、イメージするのも良いでしょう。

その上で実際に目の前のチャートでフラッグらしきパターンに遭遇したら、それが本当にフラッグなのか、ブレイクアウトの瞬間までしっかり見届けてください。

リアルタイムでどのパターンに該当するのか見極めるのは、後から出来上がったチャートを見るより難しいものです。

その判断力を普段から磨いておきましょう。

実際にフラッグを活用したトレードを始めるのは、それからでも遅くはありません。

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

【筆者オススメのFX会社 2選】

少ない資金から資産を増やすなら「XM」と「BigBoss」がオススメ!

・口座開設の所要時間は約1分!

・口座開設と同時に15,000円分のボーナスが自動付与!

・1円も入金せずに利益が出金できる画期的なFX会社です!

・最大レバレッジ1,000倍以上だから短期間で資産10倍を狙える!

①XM(エックスエム)

レバレッジ:最大1,000倍

ボーナス:最大136万円

≫XMの公式サイトへ

②BigBoss(ビッグボス)

レバレッジ:最大1,111倍

ボーナス:最大200万円

≫BigBossの公式サイトへ

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?