ダイヤモンド・フォーメーションとは?エントリー/決済ポイントやFXトレード手法を解説

ダイヤモンド・フォーメーションは、FXのチャートで時おり見られるパターンです。

特徴的な形状なので、初心者でも発見しやすいでしょう。

出現する機会は多くはありませんが、エントリーや利確のポイントが比較的分かりやすいので、見つけたら活用してください。

この記事ではダイヤモンド・フォーメーションの概要や、エントリー/決済ポイント、扱う際の注意点などを解説します。

ダイヤモンド・フォーメーションとは

ダイヤモンド・フォーメーションとは、文字通りダイヤモンドにも似た菱形か、それが少し崩れた平行四辺形の形状をしたチャートパターンのこと。

三角持ち合いの変形とも言えますが、後半から終盤にかけての推移を見ないと最終的な判断はできません。

終わってから見つけることができても、リアルタイムでは気が付かないこともあるチャートパターンです。

まずはその見極めから見ていきましょう。

2つの保ち合いが合体している

ダイヤモンドフォーメーションは全体の形が菱形になるので、左右や上下は基本的に対象形になっているのが特徴です。

そのため起点と終点は比較的近い価格となり、左右の時間幅も、前半と後半であまり大きな差は出ません。

また、水平ラインを引くと、パターン中での最高価格と最低価格もそこから同程度となります。

こうしたことから、早めに気が付くことができれば、終端付近の価格や時間帯を予測しやすいパターンです。

具体的に値動きの推移を見てみましょう。

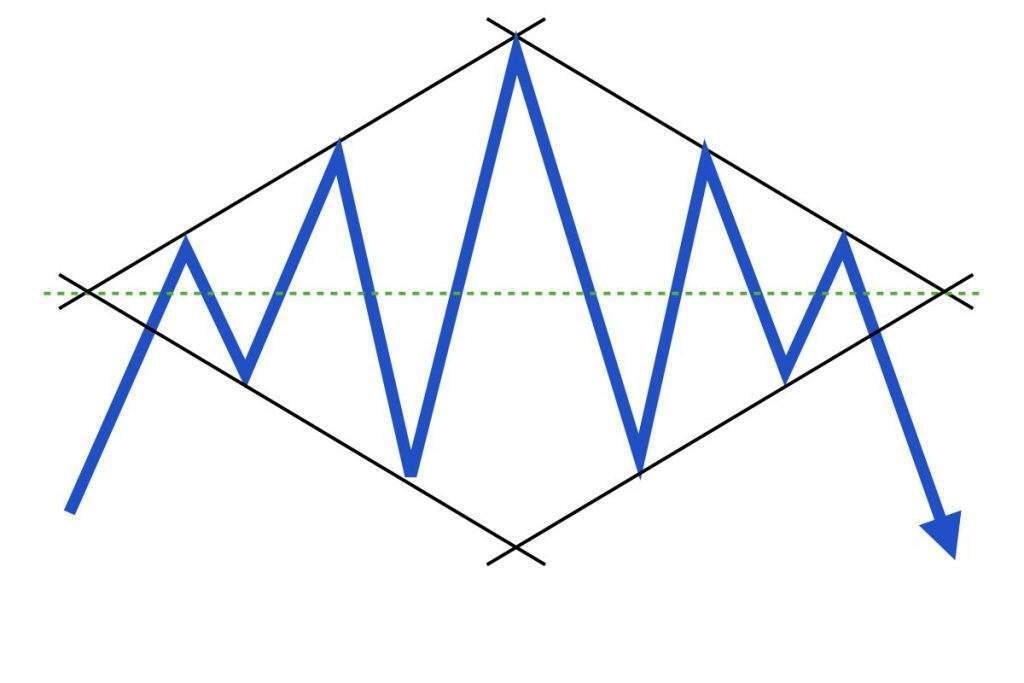

前半は、逆三角の保ち合い(エクスパンディングトライアングルや逆ペナントとも言われます)として進行します。

しかし中盤で価格の上下動が最大化すると、その後は触れ幅が次第に小さくなって、最終的に上下いずれかにブレイクして終わるのが基本的な形です。

後半は、一般的な三角保ち合い(トライアングルフォーメーション)としても考えられます。

このことから、ダイヤモンドフォーメーション自体は滅多に出現しないものの、見つけられたら活用しやすいパターンと言えるでしょう。

2つの保ち合いの合体として捉えることで、エントリーや利確のポイントを予想するのに、トライアングルフォーメーションの知見が応用できるからです。

形状のバリエーション

三角の保ち合いと同じく、ダイヤモンドフォーメーションにもいくつかのバリエーションが見られます。

まずパターンを形成した後、上にブレイクしていく上昇ダイアモンドフォーメーション。

一方、パターンを形成した後、下にブレイクしていくものが下降ダイアモンド・フォーメーションです。

それぞれ後半は前半の対称形となります。

アセンディングトライアングル(上昇三角形)やディセンディングトライアングル(下降三角形)に近い場合、抜けやすい方向性も見えるでしょう。

それに対し、上下均等の三角形(シンメトリカルトライアングル)が合体した場合は、どちらに抜けるか予測しにくくなります。

いずれにしても、前半の逆三角の保ち合いがいたずらに拡散しないで、途中で収束に転じていくのがポイントです。

これは、売り買いの大きな主導権争いが生まれながら、決着が付かないまま第二ラウンドにもつれ込んだことを示しています。

つまり一回はダイヤモンドの中央部分で大きな力を使い果たし、そこから価格の上下動が収束に向かって行くわけです。

そのため、中央部分に大きな上下のヒゲが現れるケースも見られます。

出現しやすい場所

ダイヤモンドフォーメーションは、相場の天井圏や底値圏で出現するケースが多いとされるパターンです。

しかし、トレンドの途中やレンジ相場の終端などで出ることもあります。

そのためダブル&トリプルトップや三尊のように、トレンドの終端という、絶対的な出現場所があるわけではありません。

これも三角持ち合いの合体として見てみれば、どこで出現してもおかしくない性質を持っていることを理解できるでしょう。

ダイヤモンドフォーメーションが出現するのは、売り買いが拮抗している場面です。

ですから確かに天井圏や底値圏では、拮抗の決着と言えるブレイクをきっかけに、トレンド転換につながる可能性も高いでしょう。

ダイヤモンドフォーメーションが一般的に相場の反転を示す「リヴァーサルパターン」として認識されているのは、こうした面があるからです。

しかしトレンド中の踊り場などで出現した場合、そこでの抵抗を吸収しきった上で、再びトレンド方向に継続していく可能性も十分あります。

この場合、リヴァーサルパターンとはなりません。

また、長期的なトレンドの中で一時的に逆行している場合も、再びトレンドに戻っていくケースがありえます。

短期的に見れば反転ですが、長期で見ればトレンド継続と読み取れるので、やはり先入観で考えてしまうのは危険です。

どちらに抜けていくかを見届けてから、エントリーをしましょう。

ダブルトップやヘッドアンドショルダーとの違い

ダイヤモンドフォーメーションは、全体の形状をつなぐと2つの三角形の合体です。

しかしローソク足の推移で見ると、違った形に見えたり、そうしたラインが引ける場合もあります。

特にヘッドアンドショルダーは、その上半分や下半分について、ダイヤモンドフォーメーションとの類似性が見て取れることがあるでしょう。

ダブルトップやトリプルトップも、ラインの引き方次第では、同じくダイヤモンドフォーメーションと見間違うこともありえます。

そのため、「ダイヤモンドフォーメーションは、ダブルトップやヘッドアンドショルダーの一種、もしくは変形」という見方もあるようです。

しかし両者には大きな違いがあります。

それは「下半分」や「上半分」にローソク足の動きがあるかどうかです。

ダブルトップやヘッドアンドショルダーの場合、必ずネックラインが存在します。

価格がこのラインを抜けたらパターンとして成立しますが、反発したら不成立です。

さらにエントリーや利確、損切りの設定ラインの基準にもなるので、絶対に外せない要素と言えます。

しかし下半分も上半分と同様に三角形を描くことが前提となるダイヤモンドフォーメーションでは、このネックラインを構造的・原理的に引けません。

どうしてもはみ出てしまうローソク足が出るからです。

またダブルトップやヘッドアンドショルダーは、必ずトレンド転換につながるパターンです。

トレンド変換につながらなかった場合、そもそもチャートパターンとして否定されてしまうでしょう。

しかしダイヤモンドフォーメーションは、トレンドが転換するか継続するか、上下にどちらに抜けるかなどは成立要件ではありません。

そのため両者を同じグループとして位置づけるのには、無理があります。

ポイントはネックライン

ダイヤモンドフォーメーションらしい値動きを見つけた時は、ダブルトップやヘッドアンドショルダーと混同しないように意識して、どちらになるのかを見極めましょう。

それにはやはり、ネックラインに注目することです。

一定のラインで反発があるなら、ダイヤモンドフォーメーションの可能性は低くなります。

そこのラインを抜けたらエントリーの準備です。

それに対して明確なサポートラインがなく、あるいはラインを抜けて価格が離れていくなら、ダブルトップやヘッドアンドショルダーなどは否定されます。

とは言えダイヤモンドフォーメーションが天井圏や底値圏で出現すると、ダブルトップやヘッドアンドショルダーなどと同じく、トレンド転換に向かう可能性が高いのも事実です。

そのため、チャートに対する目線を変えるまでの必要性はありません。

ただ基準となるネックラインが引きにくいことから、エントリーや利確、損切りに対する判断方法が変わってきます。

曖昧な中で無理してネックラインを引いても、ラインへの信頼性が下がるので注意しましょう。

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

【筆者オススメのFX会社】

少ない資金で始められる投資は「FXだけ!」

筆者オススメのFX会社は、

日本で利用者数No.1の XM(エックスエム)

口座開設をするだけで15,000円分のボーナスが受け取れます!

入金しなくても0円で始められる画期的なFX会社。

もちろん発生した利益は出金できます!

「口座開設の所要時間は約1分!」

「レバレッジ最大1,000倍なので短期間で資産10倍を狙える!」

≫XMの公式サイトへ

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

フォーメーションのラインの引き方

では実際に、チャートにラインを引いてみます。

MT4では、自動的にダイヤモンドフォーメーションを検出してラインを引いてくれる機能は、標準装備されていません。

そのためダイヤモンドフォーメーションを認識するには、自分でラインを描き、エントリーや利確のポイントを探す必要があります。

まず、前半部分を形成で複数の高値を見つけて結び、上昇していくラインを引きます。

同じように、複数の安値を見つけて結び、下降していくラインを引きましょう。

前半のラインと平行になるように後半もラインを引くと、うまくローソク足に合いやすい場合があります。

このように、前半のラインに沿って拡大していく限り、ダイヤモンドフォーメーションにはなりません。

どこかで最大の振れ幅を付けたら、そこから収束に転じる動きが必要です。

そうした流れが見て取れたら、後半の三角形が描けるかどうかを検証しましょう。

前半とは逆方向に下がっていく高値ラインや、上がっていく安値ラインは引けるでしょうか?

もし引けたならば、その延長線上で、2本のラインが交差するはずです。

それが今回のダイヤモンドフォーメーションの全体像になります。

極端に前半と後半の三角形の形が違っていた場合は注意しましょう。

理想は、両者が全く同じになることです。

菱形の頂点同士を結ぶと形を把握しやすくなります。

例えば後半のラインを引いたが、その幅が短くて角度が急になった場合、その後でラインを緩い角度に変える高値や安値が出てくる可能性があります。

そこで「ラインがブレイクした」と判断すると、早まってしまう危険があるのです。

逆に幅がやたらと長くなるような場合は、ずるずるとしたレンジ相場に陥っていたり、値動きが不規則になって方向性をなくしている可能性があります。

後半と前半が大きく形状が異なる場合、ダイヤモンドフォーメーションとして成立しない可能性もあるので注意しましょう。

実際のところ、見た目が微妙な場合に正確な判断をするのは難しいものです。

見送った方が良い場合もあります。

ダイヤモンド・フォーメーションのエントリー/決済ポイント

実際の取引でダイヤモンド・フォーメーションを活用するため、目安となるエントリーや決済のポイントを解説しましょう。

エントリーポイント

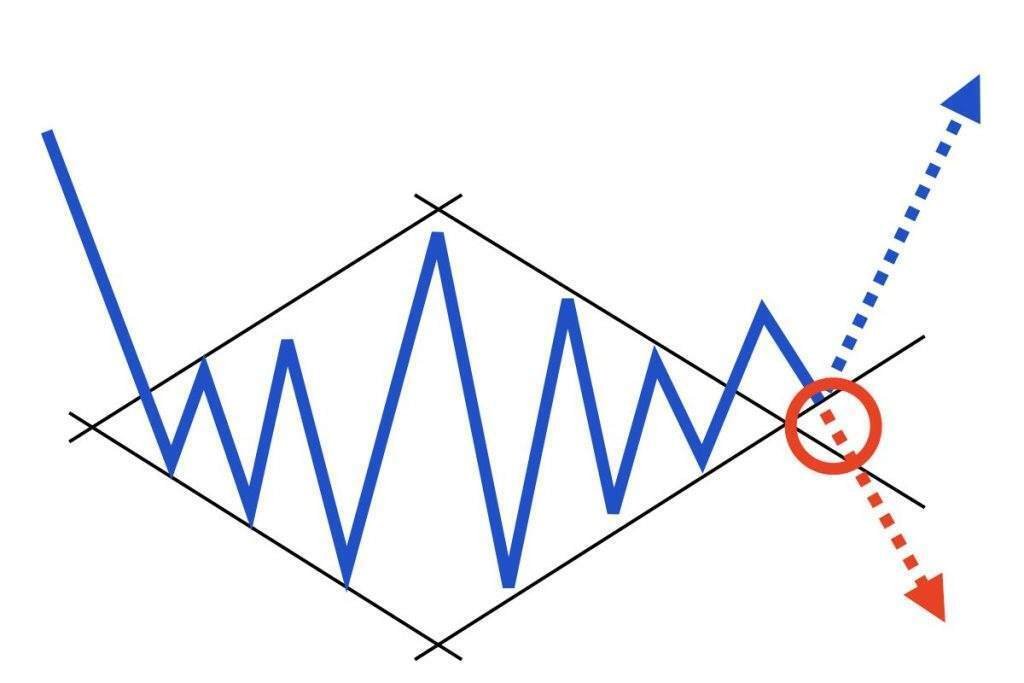

ダイヤモンド・フォーメーションでのエントリーポイントの考え方は、三角持ち合いと同様です。

後半で上下動が収束していくと、いずれレジスタンスラインやサポートラインを抜けて行きます。

そこから大きくブレイクする可能性が高いので、エントリーを準備しましょう。

ただし一瞬の飛び出しに乗ってしまうと、「だまし」に遭う危険があります。

再びラインの方に戻ってくるか?ライン付近で反発するか?それらを見るまで完全に信用してはいけません。

焦らず、動きを見定めましょう。

ラインの外にヒゲを伸ばして行きながら、足が閉じる頃にはちゃっかりラインの中に戻ってくるようなケースもありがちです。

最低でも足が閉じるまでは我慢し、様子を見るようにしてください。

エントリーポイントを探るため、後半の三角形を形成する2本のラインを右側に延長します。

一度飛び出た価格がそのラインに再び戻り、そこで反発したら(①)、エントリーです。

もしくは、直近の最高値を更新した地点(②)も確実性が高いポイントになります。

最後に、ダイヤモンドの頂点を超えた辺り(③)も候補となるでしょう。

と同時に、ここは①でエントリーした場合の最も早い利確ポイントでもあります。

いずれにしてもダイヤモンド・フォーメーションにおける大きなエントリーチャンスは、ラインから離れて行く方向に合わせた順張りです。

それを徹底すれば、どちらの方向に抜けても対応できるでしょう。

利確ポイント

ダイヤモンド・フォーメーションで期待値が高いのは、ブレイクアウトを使って、外側に向けた順張りエントリーをした場合です。

利確ポイントが明確な上、そこからさらに伸ばしていける可能性を秘めています。

基本となるのは、フォーメーションの中での最大幅と同じ分だけ伸ばした位置です。

元の三角形の縦幅が大きいほど、利確のターゲットも大きくなります。

具体的には「①」が相当しますが、実際には、このラインを超えていくことも珍しいことではありません。

ですからここでの利確は半額程度に留めておき、残りのポジションはキープしながら、その後の伸びに期待しても良いでしょう。

最も堅実的な利確ポイントは、直近の高値でもある、ダイヤモンドの頂点(②)です。

ここを軽く通過していくようなら、無視してみても構いません。

しかし、抵抗を受けてもみ合うようなら、保険的に一部を利確する手はあります。

一方、①や②を超えて伸びた場合もダイヤモンドの頂点を基準に考えてください。

そこにフォーメーション内での最大幅を加えたラインが、3つめの利確ポイント候補(③)です。

これらのポイントに指値を置いておけば安心でしょう。

このように大きな利幅が期待できるのは、ダイヤモンド・フォーメーション内で、大きなエネルギーが蓄積されているからに他なりません。

前半部分で一度は加速に入った値動きが途中で潰されてはいますが、そこでのエネルギーは解消されず、後半もくすぶっている可能性があるのです。

さらに後半は後半で、一般的なトライアングルフォーメーションと同じように、新たな圧力が発生しています。

結果、前半と後半、2つの三角形による圧力が合体している状態であるとも言えるわけです。

それらがブレイクによって一気に解放されたとするなら、そこから、大きく弾ける可能性があるのも納得でしょう。

損切りポイント

損切りポイントは、エントリーしたタイミングによって若干異なります。

まず①(ライン戻りの反発)でエントリーした場合です。

反発が不発に終わってラインをすぐに割り込んだり、一回は反発するもすぐに戻ってきてしまった時に備えましょう。

時間軸との関係にもなりますが、基本的はサポートラインの少し下が候補になります。

また②(直近の最高値や最安値の更新)でのエントリーならば、そことサポートラインの中間や、サポートラインの下が候補です。

また、ダイヤモンドの頂点から水平に引いたラインも目安になります。

ここであれば価格が明快なので、指値での指定も確度が高くなるでしょう。

チャートの実例

実際のチャートで見られたダイヤモンドフォーメーションです。

理論通りの形は中々出現しませんので、多少の崩れは含めておきましょう。

まず、ラインをブレイクして、再びラインに戻ってきたタイミングでエントリー(左の赤丸)します。

そこから、ダイヤモンドフォーメーション内の最大上下幅を加えた地点が、利確ポイントです。

また、菱形の頂点から引いた水平線も、利確候補として機能しているのが分かるでしょう。

ダイヤモンド・フォーメーションを狙うときの注意点

ダイヤモンド・フォーメーションは出現頻度が少なく、終盤にならないと発見自体が難しいという特性を持っているため、何回も経験して体で覚えるというやり方は向いていません。

あらかじめ知識として扱い方を理解しておくことが大事です。

そこでここでは、ダイヤモンド・フォーメーションに関する注意点をいくつかお伝えしておきましょう。

形がきれいかどうかを重視しよう

上昇した天井圏や底値圏で出ているか?

時間足やインジケーターを活用する

形がきれいかどうかを重視しよう

チャートパターン全般に言えることですが、教科書通りのきれいな形状は多くはありません。

たいていどこかが崩れたり欠けたりするものです。

ダイヤモンド・フォーメーションでもそれは変わりません。

しかも元から発見されにくい面があるため、形が崩れてしまうと、他のパターン以上に多くの人に意識してもらえなくなります。

チャートパターンが有効になるのは、多くのトレーダーが重要な局面を共有し、そこで売り買い攻防が生まれるからです。

もちろんラインがきれいに引けないようなら、チャートパターンとしての信頼性も低いでしょう。

形がきれいなダイヤモンド型になっているかどうかは、軽視できません。

上昇した天井圏や底値圏で出ているか?

ダイヤモンド・フォーメーションは色々な場所で出現しますが、勝率が高いのは、天井圏や底値圏で出ている場合になります。

そうした場所では、高い確率でトレンド転換につながるからです。

しかしトレンドの途中で出現した場合、転換ではなく、そのままトレンドが継続するパターンもありえます。

また、レンジ相場であれば、その後も方向性が定まらない可能性があるでしょう。

そうした場所では、ブレイクしてから、どちらに向かうか推測しにくくなります。

無理に手を出さない方が賢明です。

ブレイク後に方向性が生まれたことが確認できたら、そこで初めて追従するようにしましょう。

時間足やインジケーターを活用する

エントリーする際は、複数の時間足で市場の傾向を掴むことが重要です。

実際にタイミングを決める時間足に加え、それより長い時間足も見るようにしましょう。

特に短い時間足は動きが早いため、一瞬の動きでダマシに遭う可能性が高まります。

またダイヤモンド・フォーメーションのみで判断せず、移動平均線などのインジケーターも併用しましょう。

保ち合いの終端付近では、どうしてもラインを超えるかどうかに目が行きますが、より広い視野や複数の根拠を持って判断するようにしてください。

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

【筆者オススメのFX会社 2選】

少ない資金から資産を増やすなら「XM」と「BigBoss」がオススメ!

・口座開設の所要時間は約1分!

・口座開設と同時に15,000円分のボーナスが自動付与!

・1円も入金せずに利益が出金できる画期的なFX会社です!

・最大レバレッジ1,000倍以上だから短期間で資産10倍を狙える!

①XM(エックスエム)

レバレッジ:最大1,000倍

ボーナス:最大136万円

≫XMの公式サイトへ

②BigBoss(ビッグボス)

レバレッジ:最大1,111倍

ボーナス:最大200万円

≫BigBossの公式サイトへ

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?