アニメ平家物語 7話 徳子が歌う今様について

アニメ平家物語の7話で、徳子が歌う今様についてまとめてみました。

TVアニメ「#平家物語」

— 【公式】TVアニメ「平家物語」 (@heike_anime) February 17, 2022

第七話「清盛、死す」あらすじ・場面写真が到着🍂

源頼朝が、後白河法皇の院宣を受けて挙兵。維盛率いる平家の兵は富士川の戦いであえなく敗走する。

半年とおかず福原から京に戻ってきた平家一門は南都の僧たちからも朝廷からも警戒され、ますます孤立していく。 pic.twitter.com/l3CcwcklOV

1.はじめに

徳子が今様を歌う前に、徳子を後白河法皇の後宮に入れようとする話があり、これを徳子がそんな事いうなら出家するわよ😡といって断っている。

徳子を後宮に入れようとする話も、後白河院の前で今様を歌った話も、原作平家物語(*1)にはなく、少ない尺のなか、この件をいれたアニメ制作側に意図があることは明白である。

2. 徳子の後宮入りの話について

アニメでは、徳子が後白河院の前で今様を歌う前、後白河院に「そなたであればよき話し相手になったものを」 と言わせており、後宮話も踏まえての徳子の今様であろう。

後宮話は、玉葉に載る平安コソコソ話で伝聞であり、「或る人」が清盛と時子に提案した話である(*2)。

政治的に見れば、建春門院亡きあと、平家と院の仲介者を必要としたということだろうが、この局面に至っての政治的効果は薄く、本当に清盛が実現に動いたかは疑問に思う。

原作平家物語「二代后」で後白河院は二条天皇が先々代の近衛天皇(二条天皇からは叔父にあたる)の元側室を自分の後宮にいれようとしたのに反対しており(*3)、 また、後白河院は、最初この入内の話を拒絶したという(*4)。

政治的配慮が大きいだろうが、この年で若い嫁さんを押し付けられる面倒さは同情に耐えない。

付言すると、後白河院は皇后の建春門院を大変愛していたらしく、建春門院の死後、高倉天皇と徳子宛て「いなくなって寂しい」と送った書簡(*5)が残っている。

アニメでは「よき話し相手」という表現で、「二代后」のような色好みの話ではないことを示しつつ、一方で権力維持の為に義理の父に嫁がせるようなことをしかねない平家一族として描かれており、 誰かの悪意ではなく時代のなかで道具として翻弄される姿を描いていると言えよう。

余り政治の役に立ったとも思えず、冷遇された(*6)御子姫君は言うまでもない。

3.徳子が歌う今様について

徳子が、実際に歌ったかの記録は見つからない。

そもそも、今様は傀儡女(遊女)が歌っており、後白河院の今様の先生も傀儡女である(*7)。 一定以上の地位の女性が歌うものだったかどうかは疑問に思う。待賢門院(後白河院の母)が聞いたという記録があるので聞いたことはあっただろうが、歌ったかもしれないという程度である。

徳子が歌う今様は以下の通り

女人五つの障りあり、無垢の浄土は疎けれど、蓮華し濁りに開くれば、龍女も仏になりにけり

品名(章名)の「提婆品」が示す通り「女人五つの障りあり」は法華経提婆達多品を踏まえているが(*8)、法華経で「女人は五つの障りがあるから成仏できない」というのは舎利弗である。

その時、舎利弗は、竜女に語りて言わく「汝は、久しからずして、無上道を得たりと謂えるも、この事は信じ難し。所以はいかん。女身は垢穢(くえ)にして、これ法器に非ず。云何(いか)んぞ能く、無上菩提を得ん。仏道は懸覧(はるか)にして、無量劫を巡て、勤苦して行を積み、具さに諸度を修して、然して後、乃ち成ずるなり。又、 女人の身には、猶、五つの障あり。一には梵天王と作ることを得ず、二には帝釈、三には魔王、四には転輪聖王、五には仏身なり。云何んぞ、女身、速かに成仏することを得ん」と。

舎利弗は、十大弟子のうち智慧第一とされるが、特に大乗では大体賢しらなことを言って「そりゃちゃうやろ」と言われる役回り。

ここで注目したいのは、この舎利弗の発言より前に、文殊が先に龍女を指して「志根は和雅にして、能く菩薩に至れり」と言っていることである。

文殊師利の言わく「有り。娑羅羅(しゃから)竜王の女(むすめ)は、年、始めて八歳なり。智慧は利根にて、善く衆生の諸根の行業を知り、陀羅尼を得、諸仏の説きし所の甚深の秘蔵を悉く能く受持し、深く禅定に入りて、諸法を了達し、刹那の頃(あいだ)に、菩提心を発して、不退転を得たり。弁才は無礙(むげ)にして、 衆生を慈念すること、猶、赤子の如し。功徳を具足して、心に念じ、口に演ぶることは、微妙・広大にして慈悲・仁譲(なさけ)あり。 志意(こころね)は和雅(わげ)にして、能く菩提に至れり」と。

舎利弗の女人五障の発言はそのように言った文殊に対する反論として言われるものであり、 龍女は、舎利弗の発言に対して「わが成仏を観よ」と言って、男性の姿に変ずる。

変身の契機は、舎利弗の女人五障の発言に対するものであり、文殊の言う通り、成仏の条件は変身前から充足されていて、法華経においては、女人であることは成仏の妨げにならないとみるのが妥当だろう。

上に引いた文殊の言で「智慧に利根があること」、「善く衆生の諸根の行業を知ること」などを、菩提に至る条件の如くあげているのは、それを補強するものである。

なお、提婆達多品は鳩摩羅什の訳した法華経(七巻二十七品)には含まれず、後世に付加され、日本では奈良以降に流通する八巻二十八品(天台宗、三論宗において採用された)に含まれるものである。(*9)

無論中国にその端を発するが、肯定的に女人成仏を捉える章が、新しい版で付加されたことは興味深い。

今様の下句「蓮華し濁りに開くれば」は、維摩経仏道品第八「譬えば高原の陸地には蓮華を生ぜず。卑湿の淤泥に、すなわちこの華を生ずるが如し」を踏まえる(*10)。

上句との関係で言えば、女人五障を濁り(成仏への障害)としてとらえた上で、成仏への契機として障りがあればこそという意でみるべきであろう。

なんとなれば、維摩経では、続けて「煩悩の泥中にすなわち衆生ありて、よく仏法を起こすのみ」とするからである。

もし無為を見て正位に入る者は、また阿耨多羅三藐三菩提心を発す能わず。譬えば、高原の陸地には蓮華を生せず、卑湿の淤泥に、すなわちこの華を生ずるが如し、かくの如く、無為法を見て正位に入る者は、ついにまたよく佛法を生ぜず、煩悩の泥中にすなわち衆生ありて、よく佛法を起こすのみ。

舎利弗は維摩経でもやっぱり怒られ役である。あろうことか、天女になんで男にならないのかと言った挙句、自身を女身にされてしまう😁(*11)

4.結び

通してみれば、女人であることも、女人五障も成仏の妨げにはならないが、五障あるからこそ、成仏への契機になるということであろう。

これは、まさにアニメの徳子が「望まぬ運命が不幸とは限りません」というのに通じる。

徳子のセリフとして「私は泥の中に咲く花になりとうございます。」と今様の歌詞と同じ内容を重ねて言わせているのも、アニメの演出における重要性を示唆するものである。

後宮入りを断ったとはいえ、仲は良かっただろう二人。

単に女性が政治の道具扱いされた不満を言ったのではなく、徳子が歌う今様は、徳子も御子姫君も後白河院も含めて「濁り」にある苦悩と希望を歌ったのだと思う。

御子姫君は厳島神社の巫女と清盛の子である。厳島の祭神は市寸島比売命(龍神)であり、むろん「龍女」は直接的に御子姫君も指すだろう。

当時は、我々が思うより、法華経や維摩経の勉強会は公家の間で日常的に開催されており、例えば「殿下乗合事件」がおきたのは、基房が法華八講(法華経八巻を八回に分けて行う講義)に行く途中のことである。(*12)

今の時代の我々が「寒い時代だと思わんか」(*13)と聞けば、若者の戦争参加やルナツーの政治状況がぱっと思い浮かぶように、 この今様の含意は後白河院にも十分に伝わったのではないだろうか。

無論アニメ制作側としてもそのような当時の背景は踏まえての演出ではあろう。

そして、平家物語は、灌頂巻の末尾で「遂に彼人々は、龍女が正覚の跡をおひ」として結ばれるのである。

5.謝辞

この文を書こうと思ったきっかけは #着せ恋 9話の心寿ちゃん。

男装コスは知識として知ってはいたが、色々がんばる心寿ちゃんを見て、非常にモヤるテーマである女人成仏(男身化)を、必ずしもネガティヴに見る必要はないのではないかと思いました。

まさに物語の力。

そして、知識として女人成仏を読んではいても、ちゃんと理解していなかったのもわかった。 結局、法華経の諸注釈においても女人即成(女人のままで成仏)が主流なのだ。

また、特に難解な維摩経を読むに当たり、長尾雅人先生のチベット本からの訳文に加え、紀野一義先生の「維摩経(大蔵出版)」がなければこの文は書けなかったと言って過言ではない。

先生の戦争体験や戦後の日本の困窮状況のお話が載っており、まさに「今読まれるべき本」。

【注】

(*1)原作平家物語からの引用は、覚一本を底本とする岩波書店「日本古典文學大系『平家物語』」から(以下同)

(*2)玉葉 治承五年正月十三日条 「兼光密々云」「或人和讒」

(*3)二代后「上皇もしかるべからざる由、こしらへ申させ給へば」

(*4)玉葉 治承五年正月十三日条 「法皇平以辭退之故」

注(*2)参照

(*5)後白河院御消息(蓮華王院[三十三間堂]本坊妙法院蔵

(*6)玉葉 治承五年正月三十日条 「後聞、名號未付」

(*7)講談社学術文庫「梁塵秘抄口伝集」巻十

「保元二年の年、乙前が歌を年来いかで聞かむと思ひし物語をし出でたりしに、

〜中略〜

人を退けて、 高松殿の東向きの常にある所にて、歌の談義ありて、我も歌ひて聞か せ、 あれがをも聞きて、暁あくるまでありて、その夜契りて」

(*8)岩波古典文學大系「梁塵秘抄」補注113

(*9)岩波文庫法華義疏(下)解説、 岩波文庫法華経(上)解題「添品妙法蓮華経」序

(*10)岩波古典文學大系「梁塵秘抄」補注101

(*11)維摩経 観衆生品第七

「舍利弗言。汝何以不轉女身。天曰。我從十二年來。求女人相了不可得。當何所轉。譬如幻師化作幻女。若有人問何以不轉女身。是人爲正問不。舍利弗言。不也。幻無定相當何所轉。天曰一切諸法亦復如是無有定相。云何乃問不轉女身。即時天女以變舍利弗令如天女。天自化身如 舍利弗。」

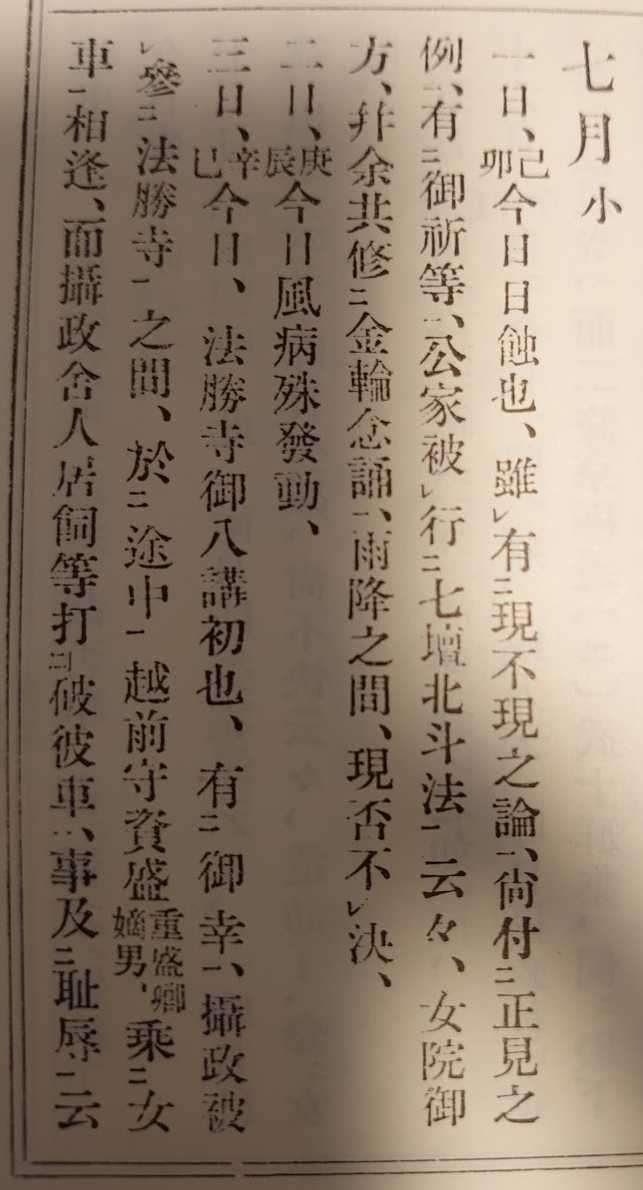

(*12)玉葉 嘉応ニ年七月三日条「今日法勝寺御八講初也、有御幸」

(*13)機動戦士ガンダム第4話「ルナツー脱出作戦」ワッケイン司令

【参考文献】

高木市之助 小澤正夫 渥美かをる 金田一春彦 校注 日本古典文學大系『平家物語』 (1978 岩波書店)

九条兼実 『玉葉』 (1971 名著刊行会)

川口久雄 志田延義 校注 日本古典文學大系『和漢朗詠集 梁塵秘抄』 (1986 岩波書店

馬場光子訳注 講談社学術文庫「梁塵秘抄口伝集全訳注」(2010 講談社)※kindle版

坂本幸男 岩本裕訳注 岩波文庫『法華経』(1980 岩波書店)

花山信勝校訳 岩波文庫『法華義疏』(1990 岩波書店)

長尾雅人訳注 中公文庫『維摩経』(1973 中央公論社)

長尾雅人 岩波現代文庫『「維摩経」を読む』(2014 岩波書店)

紀野一義 仏教講座9 「維摩経」(1987大蔵出版)