【医師向け】PCI後の抗血小板薬についてまとめてみた 2020.9.7

このマガジンでは、循環器領域で皆さんの「こまった」の解決に役立つ(?)情報を、独断と偏見で勝手にまとめています。

今回は他科の先生方からよくコンサルトを受けるテーマ、『PCI後の抗血小板薬』についてです。

循環器内科医でなくても、日常診療でPCI(経皮的冠動脈形成術)後ずっと抗血小板薬を内服している患者さんを診療することはよくあると思います。そして、抗血小板薬を内服しているために、出血トラブルが起きることもあります。

「しょっちゅう鼻血が出るんだけど、抗血小板薬を休薬していい?」

「DOACも内服しているから、抗血小板薬だけでもやめたいんだけどな」

そういう場面は日常でよくあると思います。

しかし、抗血小板薬をやめるのはなんとなく危険な感じがする・・・

そうでう、皆さんが危惧しているとおり、PCI後の患者さんでは抗血小板薬の中止はリスクを伴います。

ステント血栓症

では、なぜPCI後に抗血小板薬をずっと内服しなければいけないのでしょうか?

その理由は、「ステント血栓症」を予防するためです。※1

「ステント血栓症」は文字とおり、冠動脈ステントに血栓が付着し、冠動脈が閉塞することです。そして、ステント血栓症が発生すると高率に心筋梗塞を引き起こします。

「じゃあ、ステントを留置しなければいいじゃない!」というお気持ちよくわかります。

しかし、安全にPCIを完遂し良好な長期成績を得るためにはステントはなくてはならないデバイスなのです。実際、世で行われているPCIのほとんどの症例でステントが留置されています(近年ステントレス治療も広まりつつありますが、この話はここでは割愛します)。

冠動脈ステントは冠動脈の内腔に金属がむき出しの状態で留置されますので、留置直後はステント(金属)と血液が常に触れ合う状態になります(下図左)。そのため異物であるステントに血栓が付着しやすく、ステント留置時には抗血小板剤2剤併用療法(DAPT:Dual AntiPlatelet Therapy)が必要です。

しかし、慢性期になるとステントを留置した部位に新たに内皮細胞が増殖することで、留置したステントが徐々に覆われていきます(上図右)。その結果、ステント(金属)と血液が触れ合わなくなるため、血栓が付着しにくくなるため抗血小板剤を2剤から1剤(SAPT:Single AntiPlatelet Therapy)に変更することができます。

しかし、一部の症例では慢性期でも内皮が十分増殖しなかったり(ステントが被覆されない)、留置時にステントの拡張が不十分だったりするなどの理由で、PCIから数年経過した慢性期でもステント血栓症を起こすことがあります。

DAPTの期間

それでは、いつまで抗血小板薬(DAPT、SAPT)は必要なのでしょうか?

2020年に日本循環器学会から新たに発表されたガイドライン「JCSガイドラインフォーカスアップデート版 冠動脈疾患患者における抗血栓療法」にPCI後に必要な抗血小板薬の期間について詳しく記載されています。

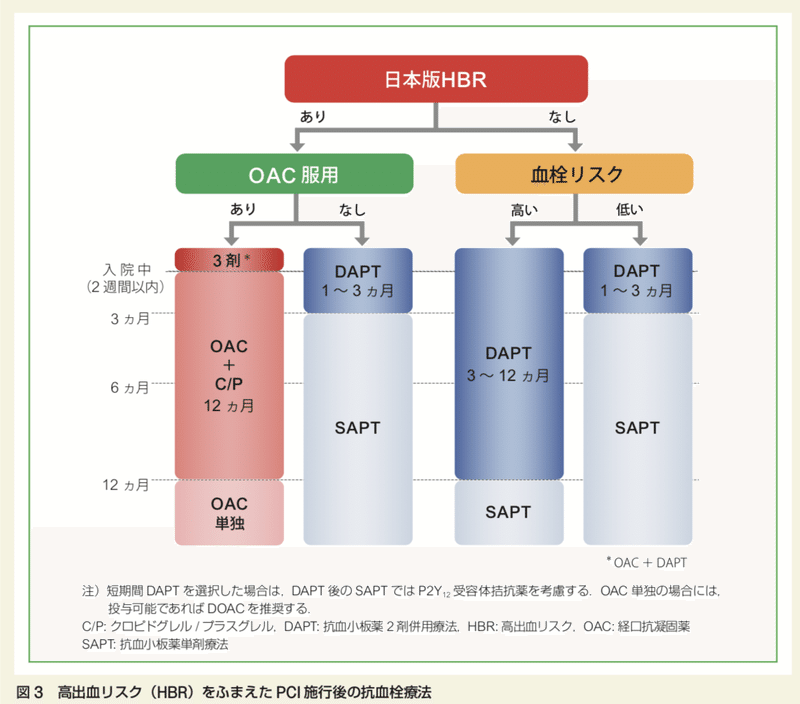

今回のガイドラインでは高出血リスク(HBR:High Bleeding Risk)という概念が採用されており、HBRの有無と抗凝固薬併用の有無で抗血小板薬の必要期間を分類しています。※2

まずHBRの基準に関する記載を抜粋します。(フォーカスアップデート版 p14)

下表はかなり項目が多いので、暗記する必要はないでしょう。少なくとも私の頭脳では暗記できません・・・。

大基準 1 項目以上、または小基準 2 項目以上が該当する場合にHBR 患者

この表によると、小基準に「75歳以上」、「eGFR 30〜59」、「Hb 11〜12.9(男性), 11〜11.9(女性)」など、よくある項目が含まれており、大基準もかなり厳しい基準を採用しています。そのため、後期高齢者の多くは「HBRあり」に該当するでしょう。

そして、肝心のDAPT期間は下図にまとめられています。(フォーカスアップデート版 p19)

従来と比較するとDAPT期間が短縮され、特にDOAC併用例では退院時(2週間以内)にはDAPTからSAPTへ変更、12ヶ月後にはSAPTも終了し抗凝固薬単剤にするという踏み込んだものになっています。

HBR(出血リスク)がなく、血栓リスクが高い、つまり「ステント血栓症予防をしっかり行うべき症例」であっても、PCI後3〜12ヶ月でDAPTからSAPTへ切り替えることになっています。

ざっくりまとめると「PCI後のDAPT期間は抗凝固がなければ、3ヶ月間は必要。場合によっては12ヶ月までDAPTを延長することもある」と覚えていただければよいと思います。

もちろん個々の出血リスク、血栓リスクを加味して、DAPT期間を決定する必要があります。ちなみにSAPTは原則、一生継続です。

以上、ざっくりとPCI後の抗血小板薬についてまとめました。

できるだけすっきりまとめたかったのですが、気がつけばけっこうなボリュームになってしまいました・・・。

しかもこの領域は新たなevidenceがたくさん出てきているため、頻回にガイドラインが改定されています。随時、情報をアップデートしていく必要がありますね。

このまとめが、少しでも皆さんの日常診療のサポートになれば、嬉しいです。

今後の励みになりますので、スキ、フォロー、サポートをよろしくお願いします。

※1:ステント血栓症予防だけではなく、二次予防という効果も期待しています。

※2:DAPT期間を規定する要素に血栓リスクも加味する必要があります。しかし、この判断は主にPCIを行った循環器内科医が判断することが多いですし、ちょっと複雑なので詳細を割愛します。興味がある方はフォーカスアップデート p12〜13に記載されていますので参照してみてください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?