投手がトラッキングデータを活用する前に考えておきたいこと 〜四国アイランドリーグplusデータレポート(6月第1週号)〜

平間凜太郎(高知FD)がRaposodoの計測状況を公開

上のインスタグラムは高知ファイティングドッグス(高知FD)の平間凜太郎のアカウントで、Rapsodoで計測し、トラッキングデータを活用して投球を改善する様子を公開しています。

リーグでは現在トラッキングデータの活用も視野に入れて動いているので、今回は投手がデータを活用する前に考えておきたいポイントを書こうと思います。

記事執筆前提となるリーグでの自分の役割は、下の記事をご覧ください。

「理想」と「現実」のギャップ

データを活用する前にまず大切なポイントは「問題」を認識しているかどうかです。

自分の現実の投球パフォーマンスが本来ありたい姿、あるべき理想とかけ離れていると思うなら、そこに問題があります。

上の記事でも以前書きましたが、我々のようなスポーツアナリストの役割は何か選手、チームなどスポーツの問題を抱えている人、困っている組織の課題達成のサポートです。

問題がないところにアナリストは必要ないので、問題を発見するサポートから始めることが我々の仕事なので、今日はこのような話題から書き始めています。

もし、投球のパフォーマンスを高めたいという問題を強く感じており、問題解決のための課題が投げる球の質に関することなら、トラッキングデータの活用は有効な手段になるでしょう。

投球のパフォーマンスを上げるための課題はどこにあるのか?

問題を認識した後に必要なのは、いま出来ていない「課題」がどこにあるのかを見定めることです。

上の図は投手の投球に関して、主に球質に関する課題と、どのような状態が良いと言われているかについて整理したものです。

・球速

└速い球を投げられる方が良い

・球の軌道、変化

└独自の軌道があると良い

└どの球種か見分けのつきにくい軌道が良い

└4シームは水平に近い軌道が良い

・制球

└狙った場所付近に投げられる方が良い

・狙うコースや高さ、球種の選択

└対戦打者が軌道をイメージしにくい球の選択が良い

└打たれてもアウトを取りやすく、長打になりにくい球を選択すると良い

└球審にストライクとコールしてもらいやすい球が良い

重要度が高く研究が進んでいるポイントで、かつ主観的にも野球のプレーヤーが納得しやすいであろうポイントを中心にまとめました。

それぞれのポイントについて簡単に説明します。

まず「速い球を投げられる方が良い」とは速い球だけを投げていれば良いということではなく、あくまでも速い球を投げられる能力を持っている方が良い結果を残しやすいということです。記事中の研究内容や、一般的にレベルが高いリーグほど投手の球速が速いことからも、感覚とも大きくはズレないかと思います。

「独自の軌道があると良い」とは、自分しか投げられない魔球を持っていると良い、ということです。千賀滉大のお化けフォーク、大谷翔平のスイーパーなど、メディアでも個別に名前をつけて取り上げられるような変化球は、他の投手があまり投げていない独自の軌道であることが分かっています。

「どの球種か見分けのつきにくい軌道が良い」と「対戦打者が軌道をイメージしにくい球の選択が良い」は深く関係があり、リリース直後は似たような球種、球速、コース、高低に見えるのだが、本塁では異なる場所に到達するような球を組み合わせて投球すると良い結果に繋がるということです。打者が球種を判断しスイングを開始する地点は球が本塁に到達するよりもずっと投手側なので、軌道を錯覚させる球が有効だという話です。いわゆるピッチトンネルの話になります。

ピッチトンネルの話だけだと投手主体の考え方ですが、打者にも当然得意不得意の傾向や狙い球があるので、打者ごとに個別の対策を出来たほうが、よりよい結果につながると考えられます。ただ、その効果(主に分析結果の再現性)に疑問を持つ考え方も多く、重要度については意見が分かれている印象です。なお、個人的には個別対応をやり切ることこそが結果に繋がると考えています。

「4シームは水平に近い軌道が良い」について、リンク先の記事のように4シームの場合は本塁上で上下の角度が水平に近い軌道ほど、良い結果を生むという研究が進んでいます。最近話題にもなっているVAA(Vertical Approach Angle)の話です。昔から「角度のある良い球」という表現がありますが、長身からの角度のある低めの4シーム(ストレート)と、研究では良いとされている低いリリースポイントから水平に伸びてくる4シームどちらが打ちづらいのかは様々な方に意見を聞いてみたいところです。

「狙った場所付近に投げられる方が良い」はストライクゾーンに投げられる方が良いという話と、ストライクゾーンとボールゾーンの際どい場所に投げられる方がより良いという話と2つあります。コントロール、コマンドと呼ばれる話です。ただ、ここでのポイントは個人的には「狙った場所付近」という表現です。投手がどこを狙ったかを厳密に測ることが難しく、コントロールやコマンドの研究は球質の制御に関する他の領域よりも進んでいません。いくつか行われている研究からは、かなり良い投手でもストレートは平均的に2~30cmは構えた場所からズレるという話が出てきています。すぐ手に入る文献としては2016年のHardball Timesがありますので、気になる方はどうぞ。

「打たれてもアウトを取りやすく、長打になりにくい球を選択すると良い」とは、球種、球速、コース、高低で統計的にアウトになりやすい打球を打たせやすい場所があるということです。ただ、あくまでも試合での結果を元にした統計的な話です。基本として頭に入れておくことは大切だと思う一方で、個人的にはバッテリーが対峙している打者との生の情報を感じ取り、活かすチャレンジは優先されるべきだと考えています。

「球審にストライクとコールしてもらいやすい球が良い」はちょっと他とは観点が違いますが、重要なポイントです。ストライクゾーンはルールに記載がある目安通りに取ると縦に長い五角柱なのですが、実際は異なります。ストライクは打者が打てるであろう球を見逃したときに球審が「打て」とコールする意味が起源という話もあります。自動でストライク、ボールを判別する技術も進んで来ましたが、少なくとも現時点では審判がストライクとコールしやすい球を選択することは重要でしょう。

ここまで球質に関する課題領域を整理し、どのように変えると良いか?について書きました。球質だけでも様々な課題領域があり、トラッキングデータはあくまでもその一部の課題を解決するサポートツールであると認識するのが良いでしょう。

なお、投手だとよく挙げられる「フォーム」の課題ですが、あくまでも良い結果を生むための球質の改良などのためにフォームがあり、フォームそのものは課題とは捉えにくいと思います。何かの課題を達成するためのフォーム改善、と捉えた方が良いでしょう。球の握りの課題も同様です。

それぞれの内容をもっと知りたい方は、各リンク先で登場している方々をフォローすることをおすすめします。

「良い投球結果」とは?

さて、先程の表では「〇〇すると良い」という言葉を盛んに使いましたが、なぜ良いと言えるのでしょうか?

上の図は投球結果を5つに分類したものです。打撃妨害などレアケースを除き、投球結果は必ずこの5つのどれかになります。

失点を少なくするという観点からすると、この5つの投球結果のうち、投手にとっていかなる場合でも良い結果と言えるのは見逃しと空振りで、悪い結果と言えるのは本塁打です。

その他の3つに関して、「ファウル、邪飛」は失点をしない上で良い場合が多く、「守備次第で結果が変わるインプレーの打球」は打球の質(主に打球速度、角度、方向)で良し悪しが変わります。「ボール、死球」は基本的には悪い場合が多いです。

「失点の抑止に繋がる投球を良い投球」と定義し、どのような球質が失点に繋がりにくいのか研究されている結果を易しい言葉でまとめると、先ほどのような整理になります。

前期優勝の徳島ISは「良い投球」が多かった

ここで、四国アイランドリーグplusのデータも見てみましょう。

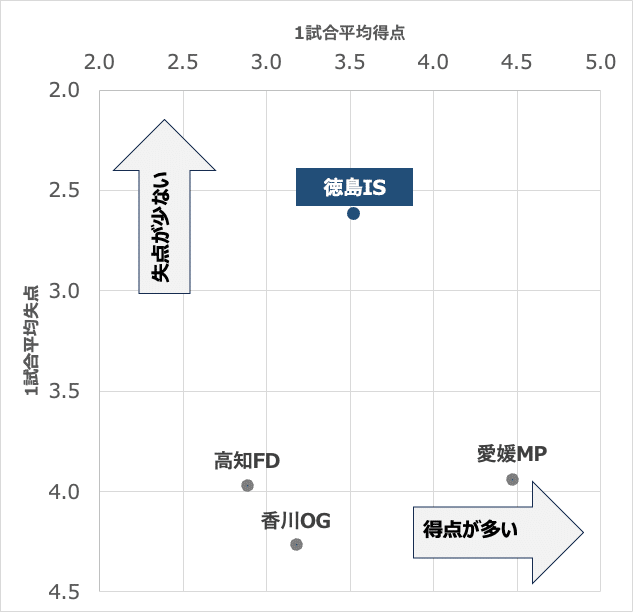

6/3(土)に徳島インディゴソックス(徳島IS)が四国アイランドリーグplusの前期優勝を果たしました。

徳島ISは他チームより失点が少なく、投手陣が前期優勝の大きな原動力になったと考えられます。

先ほど失点を防ぐ上で良い結果である空振りや見逃しを奪う割合を見ても、「奪空振り+奪見逃しの割合」は徳島ISが最も高いと分かります。

投手別に同様のデータを見ても、徳島ISの椎葉剛、白川恵翔、藤田淳平が上位にいます。

このデータは400球以上を投げた主戦投手のみを抽出しており、徳島ISの前期優勝はストライクを取る能力の高い大黒柱が、任された大事な試合や場面で活躍したことの貢献度が高いと思われます。

一方で、冒頭で紹介した平間はこのランキングでも中位であり、昨年の年間MVPという実績からも、本来ありたき姿の理想と現実のギャップを問題として捉え、球質の課題に取り組んでいると思われます。

2023.6.1 ラプソード測定!

これからどこまで数値を伸ばす事ができるか楽しみです!

日々のトレーニング内容や食事内容、コンディショニング管理を記録しているので、それも共有していければと思います!

アドバイスや応援していただけたら、嬉しいです‼︎

これからもよろしくお願いします🙇

トラッキングデータは球の軌道や変化の課題に特に有効

最後にトラッキングデータの活用が特にどの領域で有効かを記載します。

球質に関する課題全般に対してトラッキングデータは有効ですが、球速はスピードガンで測れますし、球種の選択は投球のチャート表やスコア分析ソフトを用いても代用できます。

ただし、球の軌道、変化は他の機器で計測することが難しいため、トラッキングシステムでのデータが重宝されます。

Rapsodoやこの記事のサムネイル画像(今年3月のMLBスプリングトレーニングでのロッキーズの練習風景)にあるトラックマン、さらにはMLBやNPBの各球場に設置されているホークアイなど様々な計測機器が活用されています。

主体的に問題を解決する姿勢がNPBでも問われている

以上のように、投手がトラッキングデータを活用する上では問題を認識して取り組むべき課題を決め、良い結果が何かを理解して改善を進めるというプロセスが必要となります。

パフォーマンス改善を進めた結果が必ずしも良い方向に行くことばかりではありませんが、このようなプロセスを選手が主体性を持って進めることの重要性は、例えば下の記事のようにベイスターズで「組織・人材開発部」が球団内部に作られるなど、NPB各球団でも大いに注目されています。

あらゆる情報が入る時代だからこそ、データに触れる以前の問題に取り組んでやり遂げる気概や人間としてのスキルが注目を集めていますし、そのスキルが高ければ自然とデータの活用を選択肢のひとつとするスタンスになります。これはスカウトの視点でも同様です。

トラッキングデータでも1球ごとのプレーデータでも、決してデータを使えば楽に何かが変わる、ということではありません。

主体的に問題を認識するということにチャレンジする選手が増えれば必然的にリーグのレベル向上、NPBでのドラフト指名選手の増加につながるはずです。

そのような状況が近い将来やってくることは見えているので、リーグとしてすぐ対応できるように、データ利活用の環境を整え始めているところです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?