許された男、三井寿

三井寿は、たくさんの人から許されている男だ。かつて盛大にやらかした出戻りが、周囲にあたたかく許されながら、ふたたびバスケをしている。せめて試合で結果を出そうとするが、うまく行ったり、行かなかったりだ。そして本人はいつもクヨクヨと後悔ばかりし、自分を責めている。『スラムダンク』の原作を読みながら、三井を許して受け入れる湘北バスケ部が好きだし、戻ってきたバスケ部で挽回しようとするがむしゃらさな姿勢がいいと感じていた。彼の弱くてみっともない部分が、私は好きだ。

『スラムダンク』の作者、井上雄彦氏は、週刊誌の連載でマンガを発表していく際「この先ストーリーがどうなるか」という具体的な見取り図のないまま進める場合が多いという。ジャンプのような人気マンガ誌なら、綿密にストーリーを決めてから開始するものと思い込んでいた。井上氏と伊藤比呂美氏の共著『漫画がはじまる』(スイッチ・パブリッシング)では、井上氏がそこまで細かくあらすじを決めないで描いていること、ある登場人物が生き延びるのか、死ぬのかといった判断を保留しながら連載していくことなどが語られているが、なかでも驚いたのは『スラムダンク』の主要キャラクターである三井は、当初バスケットをする予定ではなかったという話だ。これは意外だった。

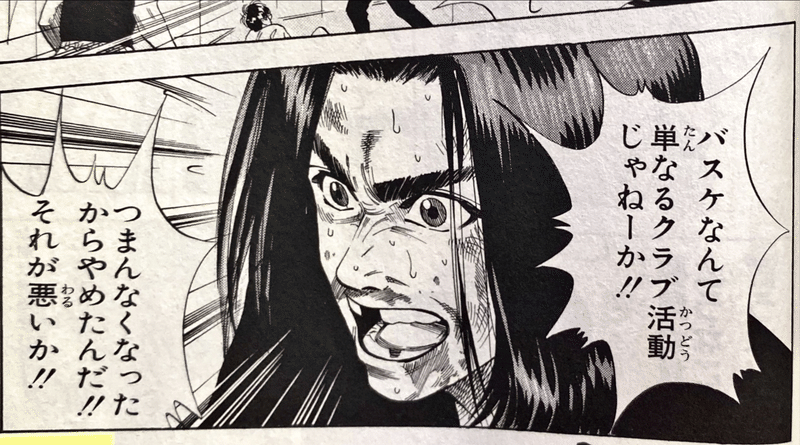

井上 そもそも、三井はバスケをやる予定ではなかった。ただの不良として出したんですけれど、体育館に乗り込んできて、妙にケンカが長引いちゃって。

伊藤 へええ。じゃあ、こうふうふうに仲間に入れるつもりじゃなかった?

井上 最初は違ったんですよね。

伊藤 どうしてそれが入っちゃったの?

井上 ケンカ描いてるうちに、やっぱり好きになっちゃったんでしょうね(笑)。

「ケンカ描いているうちに、やっぱり好きになっちゃった」という作者本人の話から逆算すると、三井が仲間の不良集団を引き連れて、バスケ部が練習する体育館へ乗り込んできた段階(単行本の7巻)でも、まだ「三井が元バスケ部で、実は復帰したがっていた」というその後の展開は準備されていなかったことになる。三井の体育館事件は、7巻半ばから8巻半ばまで、ほぼ単行本1冊分を使って描かれる長いものだ。私は「ずいぶん時間のかかるケンカだな」と思っていたが、井上氏本人も「妙にケンカが長引いちゃって」と、なんだか他人事のように語っているのが印象に残った。あたかも「ケンカが長引いたのは、作者ではなくキャラクターのせいだ」とでも言いたそうである。少し見方を変えてみれば、三井というキャラクターが、作者の井上氏に対して「オレにケンカだけじゃなくて、バスケをさせたらどうなるか見てみたくないか?」とアピールした結果、彼が急遽起用されたようにも思えるのだ。体育館事件は、三井をバスケ部に参加させるかどうかを決めるオーディションだったのかもしれない。

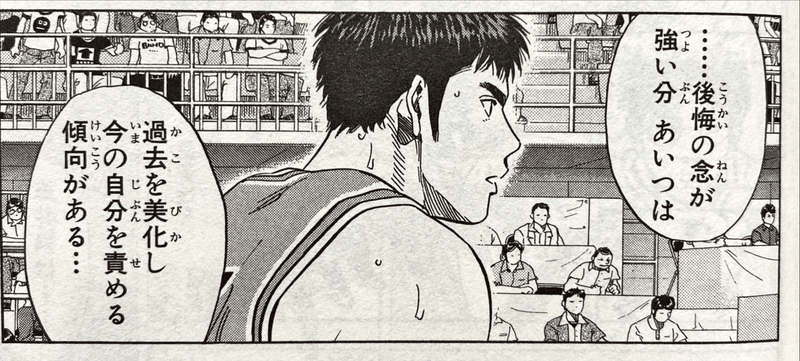

作者すら予想しない形で、湘北バスケ部レギュラーの最後の1席を勝ち取った三井。彼がバスケから離れていた理由も、もちろん後づけの説明だ。しかし「三井が一時期バスケから離れていた」という設定は、物語の後半になるほどうまい具合に辻褄が合っていき、作品に深みをもたらすきっかけになったと思う。偶然にしてはよくできていて、物語を作るって不思議だなと感じる。三井がこうして奥行きのあるキャラクターに変化したことに、いちばん驚いているのは井上氏本人ではないだろうか。他の湘北メンバー(赤木、宮城、流川、桜木)は、当初からしっかりと存在理由や方向性が定められたキャラクターだったが、三井だけは、出発直前のバスにぎりぎり乗り込んだ最後の乗客、いつも彷徨っている根無し草のような人物に思える。そこが私は好きだった。いつも過去の自分を責め、後悔ばかりしながら、それでもバスケにしがみつく、あきらめの悪い男。

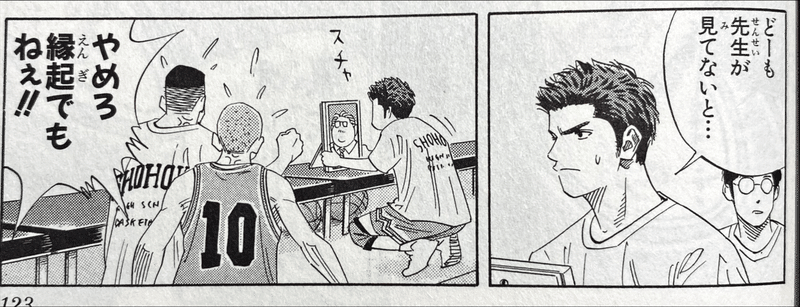

井上氏が三井を「好きになっちゃった」ように、『スラムダンク』に登場する多くのキャラクターが、当初はニガテだった三井を好きになっていく展開は心に残るものだ。練習する三井を眺めながら「意地もプライドも捨てて、バスケ部に戻ってきたんだ。(…)いつか湘北になくてはならない男になると信じてるよ、おれは」と考える木暮。観客席から湘北の試合を観戦しつつ「あんときはムカついたけど、いまは好きさ!」と声をかける水戸。三井を評して「かつて混乱を、ほっほっ……のちに知性ととっておきの飛び道具を」と語った安西先生。私自身マンガを読み進めていくなかで、三井は、最悪の第一印象から、もっとも応援したくなる登場人物へと大きく変化した忘れがたいキャラクターとなった。それは、三井が他の四人とは違って「たまたまバスケをするチャンスを与えられたモブキャラ」だったからかもしれないと、いまとなっては思う。

井上氏が『スラムダンク』を描いていたのは、23歳から29歳のあいだ。マンガ家としてもっとも成長した時期であり、当時は「描けば描くほどうまくなる」ような伸びざかりの状態だったという(ポッドキャスト参照)。たしかに、『スラムダンク』初期の絵と、連載終了間際の絵のクオリティが違うことは、マンガに疎い私にでもわかる。マンガ家としての井上氏の成長は、物語における桜木の成長と比例している。きっと井上氏も、日々成長していく自分自身を感じながらマンガを描いていたのだろう。一方で「もし、いまの年齢(41歳の時点)で『スラムダンク』を描くとしたら?」と伊藤氏に訊かれた井上氏は「高校の部活のこの子たちの感じっていうのは、いまは描く自信はないです」「(年齢と共に価値観が広がって)この子たちみたいに『絶対勝つ!』っていうのが信じきれないところがある」と述べている。たしかに『スラムダンク』は、20代のマンガ家にしか描けないまっすぐな作品かもしれない。しかし、単に「イケイケのスポーツマンガ」でもないのがおもしろいところだ。勝利を信じて突き進む熱い湘北メンバーのなかに、ひとり、いつも迷ってばかりいる弱い男を入れておくバランス感覚が、20代の井上氏にはあった。そこが私にとっては救いだったと思う。

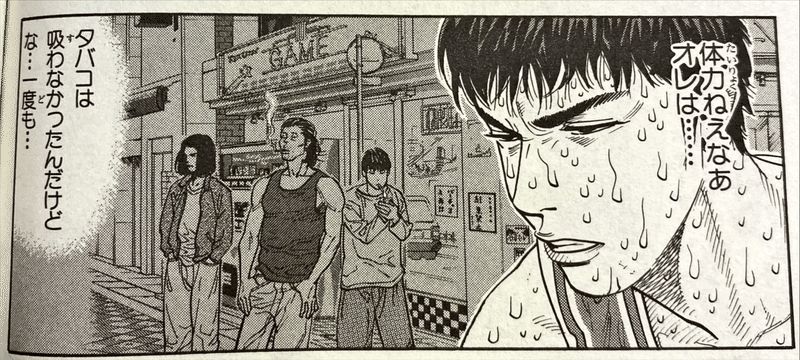

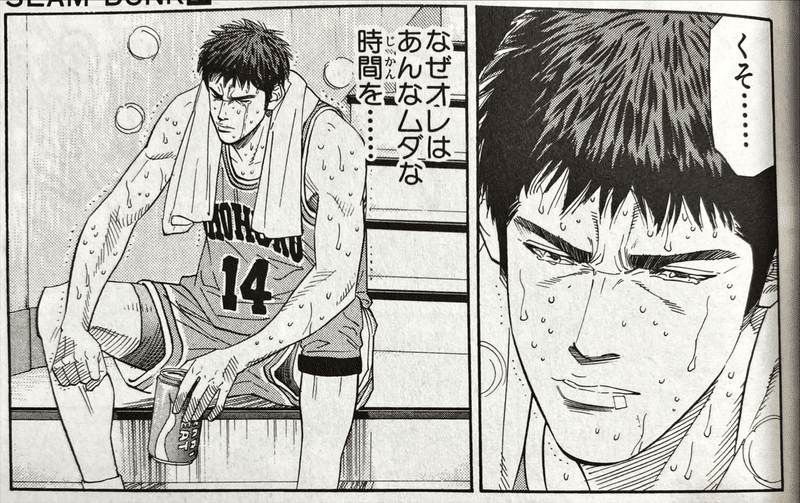

努力、勝利といった前向きなテーマには収まりきれない何かを、三井は持っている。そして井上氏は、三井というキャラクターを通して、より複雑な感情を読者へ伝えられると感じたのだろう。三井が自分を責めたり、過去を恥ずかしく思ったりする、影のある人物描写が好きだ。試合で体力が尽きてしまい、ポカリスエットの缶を開ける力すら残っていなかった自分に失望し、「なぜオレはあんなムダな時間を……」と苦悩する姿。『スラムダンク』には、三井の弱さが必要だったのだ。そして、三井のようにいつも遠回りばかりしてしまう私も、取りかえせない過去をあれこれと悔やみながら生きてきた気がする。そんな登場人物が、まわりに許されながらバスケを続け、たったひとつ得意としているスリーポイントを決めた瞬間、私は何だか自分自身が救われたような気持ちになるのだ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?