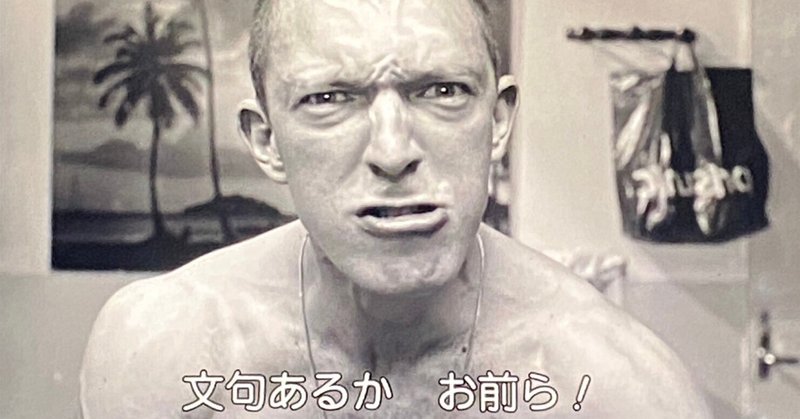

『憎しみ』(1995)

そして、私がとくにいいたいのは、子供はまず「保守的」だ、ということなのです。子供はこの世界に新しく生まれてきた人間だし、実際新しいことに敏感でもあるのですから、子供が「保守的」だなんて、とおかしく感じられるかも知れません。しかし、赤んぼうは自分にあたえられた環境にしっかりおさまって満足のようだし、大人たちのやってくれることに頼りきっています。

そして、こういう自分の状態を見なおすことをはじめ、大人の保護から少しずつでも自立していこうとしはじめる時、子供は赤んぼうでなくなり、「進歩的」になってゆくのです。

自分がそのなかで生きている国や社会に対して、それまで自分が持ってきたのとは別の考えを受け入れーあるいは自分でつくりだしー自分のまわりから、少しずつであれ変えてゆこうとする。そういう人間になってゆく、ちうことです。(p.87)

「保守的」でも「進歩的」でもない若者

この映画に出てくる若者は、パリ郊外の移民スラムに住んでいる。彼らの生活は大麻とコカイン、窃盗、どこのだれとヤッた、など反体制を無意識に背負ったものとなっており、映画終盤のレセプションパーティーでの「普通の人々」との所作や言動の違いが浮き彫りになる。彼らが自分たちの生活に満足していないことは、屋上で兄貴が弟を逃がす場面や、妹に学校に行くよう促す場面、たまり場と友人に近づくなと警告する場面(妹たちに茶化されていたが)からみてとれる。この映画での「大人」は、彼らの保護者ではなく警察であり、「体制」と「大人」の象徴として描かれている。若者はそのような「大人」にあたえられた環境/社会には当然おさまらず、頼りきることもない。

また、彼らは「進歩的」な若者として、大人の保護(トイレの老人や知り合いの警察などが善き大人として登場するが、彼らがほのめかすベターな生き方を信用していない/認知できない)から自立することもなく、「大人」から与えられた憎しみを自分の中に閉じ込め、友人たちと閉じたコミュニケーションを繰り返すのである。閉鎖的な状態にある彼らは常にいらだち、自分たちの外側に対して常に敵意を向けている。

むなしくも、「反抗すること」が彼らにとってのアイデンティティなのである。自らの居場所は反抗を通じて「悪ガキ」として護持するが、決して「悪ガキ」として認められたかったわけではない。彼らは他の可能性(与えられた環境に満足し、頼り切ること、別の考えを受け入れ改善してくこと)を欲することができないのだ。諦めを素地として「反抗する」。よりよい生活のためにではなく、「文句あるか お前ら!」と言うために。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?