[ 観博録 ] No.01

[ 観博録 ] 2023.04.18(Tue)

国立民族学博物館で開催されている特別展「ラテンアメリカの民衆芸術」を観に行ってきました。

今回の展覧会は、ラテンアメリカの人々が、”arte popular”(アルテ・ポプラル)と呼ぶものとその世界観を中心に展示されていました。アルテ・ポプラルとは、ラテンアメリカの民衆がつくる洗練された手工芸品のこと。この”arte popular”という言葉をあえて日本語に訳すと「ラテンアメリカの民衆芸術」となります。この展示では、ラテンアメリカで民衆芸術と呼ばれるものの意味を3つ紹介されていました。ひとつ目は、諸文化が生み出してきた伝統的造形といえるもの、2つ目は国民の芸術として表現されてきたもの、3つ目は市民による批判精神の表現とみなされるもの、以上3つの意味です。それぞれの意味での民衆芸術は、各時代と歴史的背景の中から生まれてきたもの。というわけで、ラテンアメリカの人々が経験してきた歴史の多様性と多元性を観ながら見学してきたので、紹介していきたいと思います。

第1章 民衆芸術と出会う

初めに展示されていたのはラテンアメリカの民衆芸術「儀礼用品」「実用品」「娯楽用品」「装飾品」の4種です。

典型的な娯楽用品として、玩具と楽器があります。玩具には、乗合バスのミニチュアなどの子ども向け作品と、メキシコの骸骨メリーゴーランドなどコレクター向けの作品が展示されていました。楽器はボリビアのマトラカが中心に並べられていました。マトラカとはカーニバルを盛り上げるための打楽器で、板バネと歯車を噛み合わせて音をたてるという単純な仕組みですが、それぞれ外観は千差万別で制作者の遊び心が表現されています。

儀礼用品は、キリスト生誕の情景を人形でしたものが展示されていました。ラテンアメリカではカトリックの信者が多く、クリスマスは重要な宗教的行事です。

実用品としては、南米諸国の男性用ポンチョとボリビアの帽子が展示されていました。ポンチョは四角い布の中央の切れ目に頭を通して着る貫頭衣であり、先住民族のあいだで先コロンブス期から使用されていたのだそう。ボリビアの帽子は、現地のアイマラ語でリュチュ、ケチュア語でチュユ(ヨ)とよばれ、寒冷な気候に備えて耳覆いがあることが特徴。実用品とはいえ、カラフルな文様のバリエーションが見ていて楽しかったです。

そして装飾品は、室内を装飾するための置物や絵画などが展示されていました。コスタリカの国民的シンボルといわれる牛車の模型も展示されており、これは収穫したコーヒー豆の運搬のために使用されていたそうです。20世紀のはじめからは鮮やかな塗装を施すようになり、実用品から装飾品へと変化しました。

ラテンアメリカの民衆芸術は、現地では”artesania”(アルテサニア=手工芸品)とよばれているそうです。

第2章 民衆芸術の誕生

次の展示は、「諸文化の伝統的な造形表現」という意味で、ラテンアメリカに多様な文化が形成された歴史過程のなかで誕生した民衆芸術が並べられていました。民衆とは、ある文化を共有する人々のこと。芸術とは、その文化の価値観に基づいて喜怒哀楽の感情を形に表すこと。この民衆芸術の過程は、アメリカ大陸の先史文化とともにはじまり、1492年のコロンブスの航海以降に複雑化しました。ヨーロッパ、アフリカ、アジアからアメリカ大陸に渡ってきた人々の文化が、先住民族の文化と出会い、そのあいだで複雑な混淆と変容が生じていきました。グローバルな文化交流によって、ラテンアメリカ各地の伝統文化は日々、変化を遂げています。

コロンブスが辿り着く以前のアメリカ大陸には、現在のメキシコからコスタリカにかけて発展したメソアメリカ文明とペルーを中心にエクアドルからチリとアルゼンチン北部にかけて広がるアンデス文明が形成されました。両文明は、利器として金属をほとんど使用せず技術的にはほぼ新石器時代に相当するものでしたが、複雑で精巧なデザインが施されています。ひときわ目立つように展示されていたのは、アステカの石彫です。この石彫はアステカの人々によってつくられたもので、蛇のスカートという意味のコアトリクエと呼ばれています。何も知らない私はコアトリクエをパッと見た感じ、顔の部分が可愛く見えたのですが、よくよく見てみると2匹の蛇が対面している構図でした。さらに、人の手、心臓、骸骨を繋いだネックレスをかけており、下半身には名前の由来である蛇のスカートを履いています。アステカ神話では、太陽と戦いの神ウイツィロポチトリの母とされ、死と再生、豊穣を象徴する女神と考えられているそうです。16世紀にスペイン人が到来する以前、アステカの人々は太陽が動き続けることを願って、人間の心臓をウイツィロポチトリに捧げていたのだそうです。生け贄となった人々の髑髏は神聖なものとして崇められていました。時代は下り19世紀後半から20世紀初頭にかけてホセ・グアダルーペ・ポサーダという版画家が骸骨をユーモラスなキャラクターに仕立て上げ、痛快な社会風刺の作品を数多く残しており、メキシコ人にとって骸骨は不吉なシンボルではなく、再生とユーモアを象徴しているといえます。メキシコ人にとって骸骨は身近な存在であったのが分かります。それにしても、人間の心臓を捧げていたなんて、考えただけで恐ろしいですね。

うーん、不気味だ…

16世紀以降、ラテンアメリカの多くの先住民族は植民地統治による社会変化によって、文化の喪失や変容を余儀なくされました。19世紀以降も新たに独立した国家の近代化政策により、その文化は絶えず変容を迫られました。しかしこの過程を生き抜いた先住民族は、今日、独自の文化を発展させています。それはもちろん、先コロンブス期以来から続く不変の伝統文化ではありません。むしろ外来文化を柔軟に取り込んで、たえず刷新してきました。先住民族の民衆芸術は独自の世界観を表現しているように見えて、それもまた、こうした文化変容の歴史の中で形成されたものなのです。特に20世紀半ば以降は、商品として販売することで作品が多様化し、表現が洗練されています。例えば、ウイチョルと呼ばれる先住民族です。農耕と狩猟採集を基本的な生業としていましたが、都市部への出稼ぎや手工芸品の生産が重要な現金の収入となっています。ウイチョルの作品として、毛糸絵と肩かけ袋を展示されていました。毛糸絵には同民族の神話的モチーフが描かれており、20世紀半ばから販売目的として製作されるようになりました。肩かけ袋は、もともと宗教儀礼や農作業に用いられていましたが、毛糸絵と同様に現在は商品として生産されています。他にも手工芸品の生産と販売している民族がいます。パナマのサンブラス諸島を中心に居住しているグナとよばれる先住民族です。展示されていたのは、モラとそれを用いた衣装。モラとは、色の異なる布を重ねて、上の布を切り抜いて下の布の色を覗かせるリバースアップリケという技法を用いて女性たちがつくる手工芸品です。デザインは多様で、鳥や花など身近な動植物を描いたものもあれば、ボクシングなどのスポーツのシーンや選挙ポスターまで、グナの人々が面白いと思うものが描かれています。モラはグナ女性の衣装に用いられるが、観光地などではお土産として売られていたりするそうです。さらにブラジルのアマゾン地域に居住する先住民族のものである6つの仮面が展示されていました。いずれも儀礼や舞踏用に制作されたものと推定され、居住地周辺の森林から得られる木材、樹皮、乾燥した葉などからつくられています。

植民地時代のラテンアメリカでは、先住民族と外来者のあいだで混血が進みました。メスティソとよばれる混血の人々は、ヨーロッパの文化を受け継ぎつつ、それに独自の解釈を施し、新たな文化を形成していきます。それをはっきりと確認できるものに、ラテンアメリカで広まったキリスト教信仰に関連する習慣があります。とくにカトリック教徒のあいだでは、祭礼の際に先コロンブス期が起源の古い信仰をうかがわせる行事がおこなわれることがありました。そこでつくられる祭壇や供えられる奉納品、演じられる舞踏は、メスティソ独自の民衆芸術であることが分かります。その例として、メキシコの「死者の日」の祭壇があります。メキシコでは11月1日と2日は「死者の日」とよばれ、亡くなった家族の霊が生前の自宅に戻ると信じられています。両日は、キリスト教の万聖節(ばんせいせつ・11月1日)と万霊節(ばんれいせつ・11月2日)の祝日にあたりますが、死者の霊が戻るという信仰はキリスト教の教義というよりはメキシコ人の世界観に基づいているのではないかと考えられています。そして家庭では祭壇がつくられ、死者の遺影と十字架、果物やパン、飲み物や酒などが供えられます。さらに、たくさんの花と色とりどりの紙で装飾されるため、祭壇自体をひとつの民衆芸術作品として見ることができます。ディズニー映画「リメンバー・ミー」を見てみると思い浮かべやすいので、おすすめです。

リメンバー・ミーの歌が聞こえてきそう

他にも混血者独自の民衆芸術として、ペルーの十字架があります。ペルーのアンデス地域に住む人々は、スペイン人の到来以前から南十字星が天高く輝く時期が収穫期にあたることを知っており、十字の形を収穫のシンボルとして信仰していました。十字架はキリスト教のシンボルとして見られがちですが、このようにペルーでも十字架の信仰が盛んでありました。こうしたペルーの十字架は家の中に置かれ、家族を悪霊から守る力があると信じられています。

キリストの受難

第3章 民衆芸術の成熟

次に展示されていたのは、民衆芸術を国民の芸術という意味でとらえられた作品が並べられていました。この意味の民衆芸術は、20世紀前半にメキシコとペルーではじめられた芸術振興活動のなかで提唱されました。両国政府は、国民文化の高揚手段として国内各地でつくられる手工芸品に着目し、それを公式に民衆芸術と名付け、芸術としての評価を確立しようとしました。そして収集と展示をおこなう博物館を設立したり、優れた作品を表彰したりして、芸術振興に努めます。そこから生まれた名品は、世界のコレクターの注目を集めるようになり、ラテンアメリカの民衆芸術は、芸術のひとつのジャンルとして国際的に知られるようになりました。こうした公共政策による「芸術振興の過程」を通じて成熟していった民衆芸術に焦点をあてた展示となっています。

国民文化として民衆芸術を振興したのはメキシコが最初で、メキシコ革命直後の1921年、メキシコ政府は民衆芸術展覧会を開催しました。一方、ペルーでも1930年代から民衆芸術への関心が芽生え、1946年からは国立ペルー文化博物館がその振興の中心となります。この結果、両国では優れた作品を制作する多くの作家が現れただけでなく、制作技術が親から子へと継承されたり、集落内で共有されたりして、民衆芸術制作の裾野が広がりました。代表的な作品として、メキシコのオアハカ州の木彫アレブリヘがあります。アレブリヘとは、空想的な動物の姿で、元々はメキシコ市で作られる張子人形の意味でしたが、現在はオアハカ州で作られる木彫の意味でも呼ばれるようになりました。展示されているナワルは、メキシコの民間信仰で動物に変身するシャーマンを意味し、ナワルの木彫は人間の顔をした動物として描かれています。

ヤギのナワル

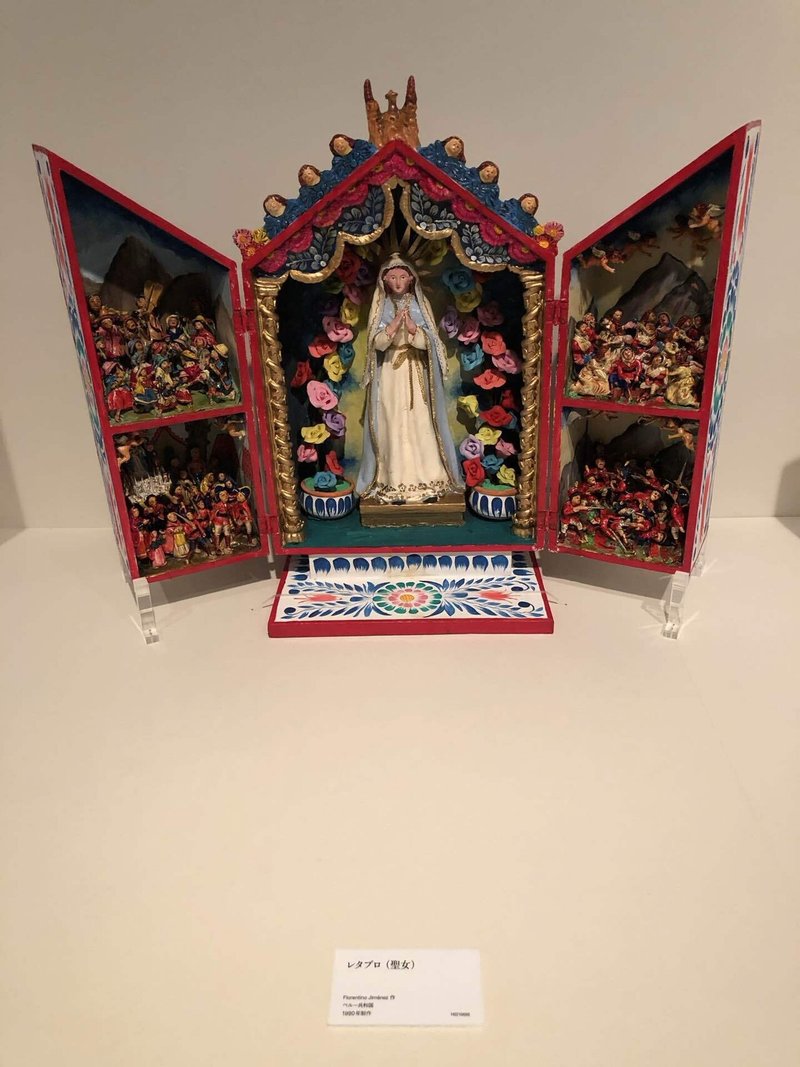

アレブリヘの他に、レタブロという作品も展示されていました。レタブロとはペルーのスペイン語で扉の付いた箱型祭壇を意味しています。その起源は、カトリック教の聖人像を箱に納めた携帯型の祭壇であると言われています。アンデスの農民の間では、牛の守護として聖人マルコスが崇拝されるようになり、レタブロは通称「サン・マルコスの箱」と呼ばれるようになりました。1940年代からは、宗教的なテーマよりも農民の生活や町の暮らしが描かれるようになり、芸術作品としての性格を強めていった。2019年にレタブロはペルーの文化遺産に登録され、同国を代表する民衆芸術になりました。

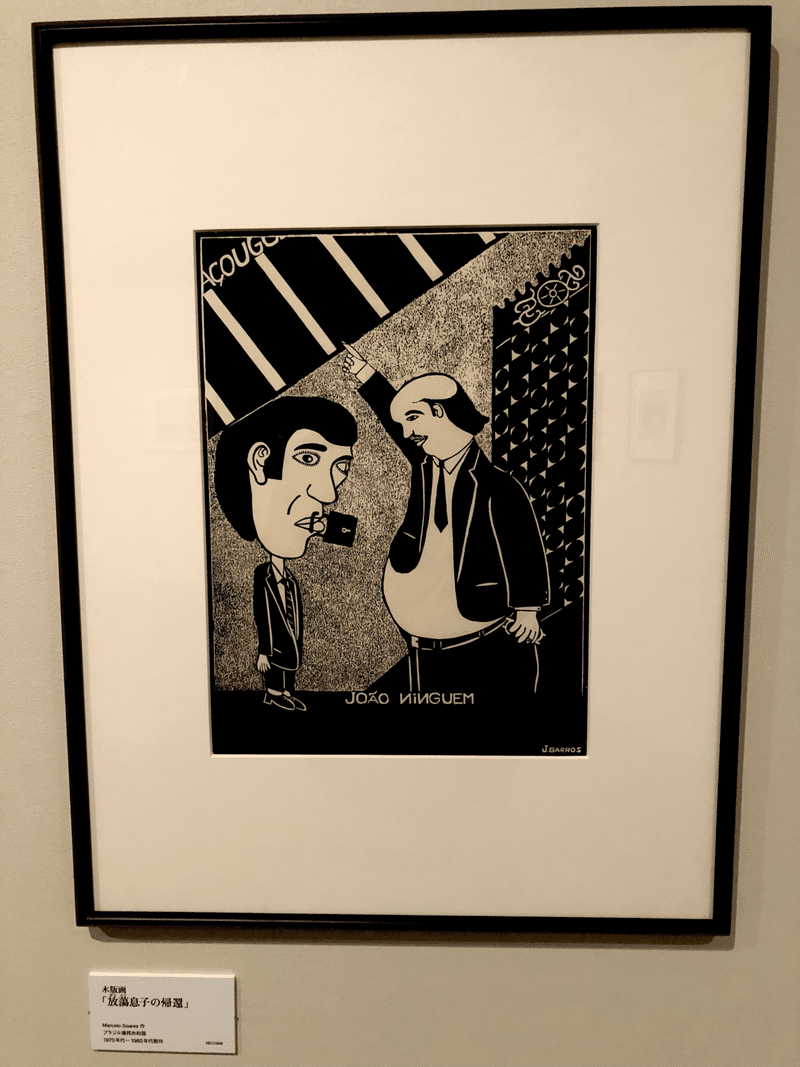

ラテンアメリカの民衆芸術の成熟に寄与したのは、メキシコとペルーの振興策ばかりではありません。ブラジルでは20世紀前半に、「紐の文学」と呼ばれる民衆本が北東部地域を中心に流行しました。店先に紐で吊るして売られている本で、内容は物語や説話、詩などであり、表紙や挿絵は木版画で描かれています。こうした本は安価に売られ、読み捨てられるものでした。しかし1960年代以降、海外の研究者やブラジル国内の知識人によって、民衆本の版画の価値が見直され、ブラジル民衆の世界を描いた美術作品として評価されるようになりました。庶民感覚のユーモアや風刺が表現されており、ラテンアメリカの「民衆の世界」の幅広さを感じることができます。

第4章 民衆芸術の拡大

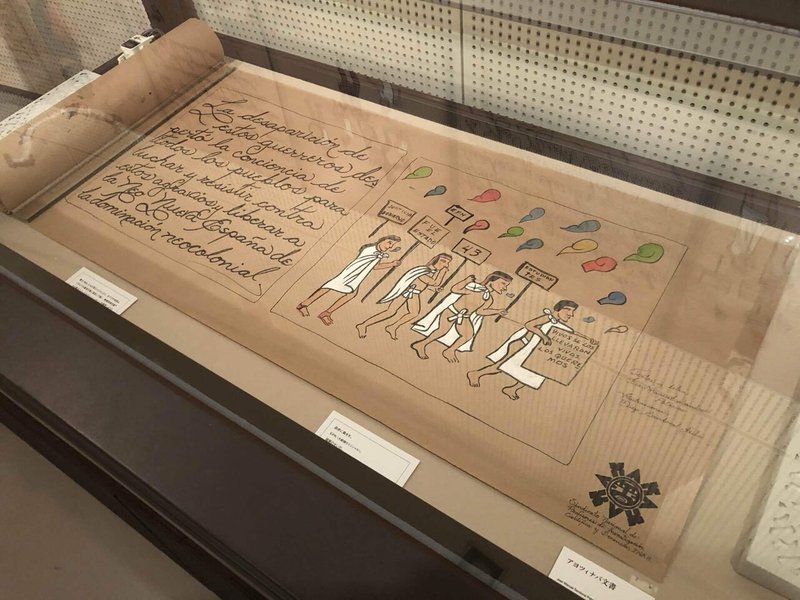

民衆芸術を市民による批判精神の表現として捉えた場合、民衆とは、主権者としての市民であり、芸術とは社会問題に対する批判的見解を表現する手段であると言えます。この意味の民衆芸術は20世紀後半の「記憶と抵抗」を求める社会運動の中で形成されてきました。ラテンアメリカでは、1970年代の軍事政権、80年代の債務危機、90年代以降の新自由主義経済による格差の拡大などを背景に、民主化や人権尊重を求める社会運動が活発化しています。それに伴い、暴力の記憶の風化を食い止め、権力による弾圧に抵抗するための視覚的な戦略として、政治的な作品が制作されるようになりました。こうした作品のひとつにアヨツィナパ文書があります。2014年9月26日から27日の未明にかけて、メキシコのゲレロ州のアヨツィナパ師範学校の学生43人が地元警察と軍関係者によって拉致され、行方不明となった事件が起きました。この事件には複雑な利害関係にある諸勢力が関与しているとみられ、8年以上たった現在も解決していません。メキシコ国立人類学歴史研究所の人類学者フアン・マヌエル・サンドバル・パラシオスとその息子ディエゴ・サンドバル・アビラは、事件の真相究明を求めてアヨツィナパ文書を発表しました。先コロンブス期の絵文書のスタイルを用いて、現代の権力による暴力を植民地政府がアステカ王国の先住民族に及ぼした暴力に例えて批判しています。写真のアヨツィナパ文書には、「政府に裁きを。EPN(大統領のイニシャル)。国家のせいだ。生け捕りにされた43人の学生の生還を望む。戦士(学生)たちが消えたことにより、すべての市民は、このような違反行為に抵抗して戦い、新植民地支配(大統領が外国企業に地下資源の利権を売却すること)から新ヌエバ・エスパーニャ(メキシコ)を解放しようという決意を新たにした。」と書かれています。

メキシコのオアハカ州では2006年に、州政府への抗議活動の一環としてストリートアートの制作が活発化しました。それは現在も続き、オアハカの街にはメッセージ性の高い壁画が頻繁に描かれます。女性の地位の多様性を主張する作品「8-M」の版画は強い意志を感じました。この木版画の作者セレステ・サンティアゴは、メキシコのオアハカ州にある女性のアート・コレクティブ「アルマルテ」の代表。「アルマルテ」はスペイン語で「武装せよ」という意味で、芸術を通じてジェンダー不平等に関連するさまざまな問題を視覚化することを目的にしている。「8-M」は国際女性の日である3月8日のことで、フェミニズムという概念では捉えきれない多様な女性の存在を表現されています。

第5章 ラテンアメリカ世界の多様性

最後の展示では、民衆芸術のひとつのジャンルである仮面に焦点をあて、ラテンアメリカ各地の作品が展示してありました。南はアルゼンチンの先住民族チャネの動物仮面から、北はメキシコの先住民族ヤキの儀礼用仮面まで、個性的な仮面30点が並んでいます。さまざまな表情の仮面は、それ自体、ラテンアメリカの民衆芸術の幅広さと、それを生み出した文化の多様性が表されています。さらに、さまざまな仮面は、個々の仮面が象徴するたくさんの世界を表しているといえます。ラテンアメリカ世界というひとつの世界があるのではなく、ラテンアメリカにはいくつもの世界が併存していると感じました。コロンビア出身の人類学者アルトゥーロ・エスコバルは、人類の課題として、私たちが慣れ親しんでいる、単一の原理が支配するユニバース(一元的世界)から、複数の存在が自律しつつ相互依存するプルリバース(多元的世界)への移行を提唱しています。とはいえ、多元的世界を具体的に思い描くことは必ずしも容易ではありません。そこで民衆芸術の多様性を手がかりにすれば、多元的世界をイメージすることができるかもしれません。それが可能なら、私たちは多元的世界の入り口に立っていることになるのかもしれません。

---追伸---

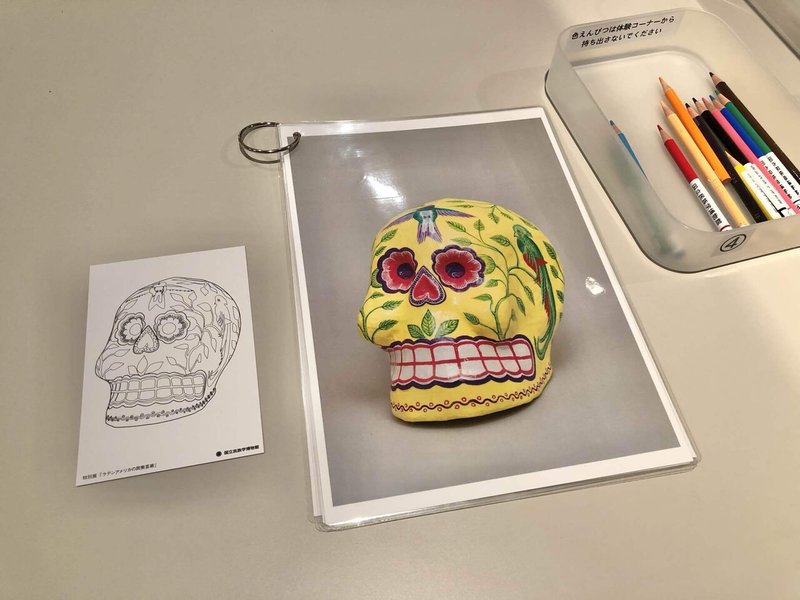

オリジナルポストカードに塗り絵が出来るコーナーがあったので、体験してきました!塗ったポストカードは、会場に飾ってきました!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?