【我流道楽、ロードバイク】〈メンテナンス編〉 ロードバイクのTLR化の手順① 準備〜リムテープ貼付〜バルブ取付

「note」を始めたものの、ネタが一向に見つ

からず…

時期を同じくして、擦り減っていた自転車の

タイヤ。

「こんなのでも載せてみる?」

ありふれてる感のある自転車のタイヤ交換方

法ではあるが、とりあえず書いてみた。

こんにちは、ちぃぱぱです。

「私流道楽」と銘打った自転車記事。

今回は完全我流の趣味のネタです。内容は、自転車のタイヤ交換。

おそらく、同じ世界にいる人間にしか伝わりません、悪しからず…。

※以下に紹介する手順は、私個人が自己責任の範疇で行なっているものです(中には、間違った手順も掲載してあるかもしれません)。

作業に自信のない方は、ショップに依頼していただくことを、強く推奨致します。

尚、この記事を参考にした作業において、事故・損害が発生した場合、こちらでは一切の責任を負いかねます。

作業する際はあくまでも、自己責任でお願い致します。

チューブレスレディを履く

現在、自分が所有するロードバイクには「クリンチャータイヤ」が装着されています。

以前は、「チューブレスレディ(以下、TLR)」を装着していました。

クリンチャーに対する不安

サイクリングをしていると、トラブルとは常に隣り合わせ、不安は付きまといます。

ママチャリ、スポーツバイク問わず、最も遭遇する機材トラブルが「パンク」ではないでしょうか?

おそらく自分にとっても、それが最も多いトラブルだと思います。

クリンチャータイヤ装着時にパンクした場合、刺さったものを抜いて、穴を塞ぐか、チューブを交換するだけ。

クリンチャータイヤはメンテナンスがしやすく、行った先々で修理することも容易です。

しかし、クリンチャータイヤには、「パンクしたときに空気が一気に抜けてしまう」というデメリットや、段差の乗り越える際に起こりやすい、「リム打ちパンク」のリスクがあります。

なぜTLRか?

私事都合、体が「重量級」です。

体が重いだけで「リム打ちパンク」の発生率は急上昇。

体重がある分、当然、下り坂ではスピードが出ます。

ロングライドに赴いた先の長い下りで、何かを踏んで「パンッ!」といった場合…

想像するだけでも恐怖です。

実際にありました↓↓↓

落ちてた釘を見事に拾う。

チューブレスレディの「パンク時に一気に空気が抜けにくい」「リム打ちパンクが少ない」といった特徴。

これらの特徴は自分にとって、ライド時の安心材料のひとつになります。

今回は、出先でのダウンヒルを、少ない不安で気持ちよく下るために、TLRタイヤに交換します。

「チューブレスレディとは、なんじゃい?」といった内容は、他の方の記事やネット検索におまかせします。

文章では伝わりにくく、備忘録的内容かと思いますが、お付き合いいただけると幸いです。

それでは、完全我流のTLR化編、スタートです。

用意するもの(前後2本分)

・自転車に取り付けるもの

TLR対応ホイール(前後)、TLRタイヤ×2、チューブレス対応リムテープ10m、チューブレスバルブ×2、シーラント60ml×2

・使用するツール

タイヤレバー2〜3本、中性洗剤(洗浄用)、無水エタノール(脱脂用)、ペーパーウェス、ビニール手袋、穴開け用工具(ドライバーやハンダごて、デザインナイフなど)、作業用手袋、バルブコアツール

(無水エタノールは脱脂用)

1.下準備(タイヤを広げる)

自分の場合、下準備は前日から始めます。

タイヤをパッケージから出し、広げて、翌日まで置く。それだけ…

折り畳まれたときに発生した、タイヤの折り癖を、一晩置いて、ある程度除去します。

さらに、タイヤを裏返して置いておく手法もあります。

どちらでもお好きな方を。

2.リムからタイヤを外す

まず、空気を抜いて、装着していたタイヤとインナーチューブを外します。

※作業中にディスクローターをぶつけてしまう恐れがあります。

ダメージが気になる方は、この段階で外してください。

3.リムテープの除去

リムに貼られているテープを剥がします。

※テープに目立つ損傷や浮きがない場合は、そのまま使用して大丈夫かと思われます。

その際は、古いシーラントは確実に除去しましょう(古いシーラントで滑りが悪くなり、ビード上げに偉く苦労したことがあります)。

4.ホイールの洗浄

洗浄には台所用(中性)洗剤を使用。

次の工程の「脱脂」も兼ねています。

※私個人は、メンテナンスの基本は「外したら、洗え!」という考えの持ち主です。

ホイールに目立つ汚れがない場合は、次の工程に進んでも構いません。

5.リムの脱脂

ここから少し神経を使う作業になります。

無水エタノールをペーパーウェスに含ませて、リムを拭きます。

パーツクリーナーでも代用できますが、油分や界面活性剤を含んでいるタイプもあるため、無水エタノールが無難かと思われます。

この際、剥がしたリムテープの糊や、ゴム状のシーラントがリムに付着している場合は、完全に除去します。

※皮脂やグリス、オイル、古いシーラントの付着は、リムテープの接着不良を招きます。

脱脂後は、素手でリムに触れないように注意!

また、過去に「消毒用エタノール」を使って、脱脂に失敗した経験があります。「無水エタノール」を使用してください。

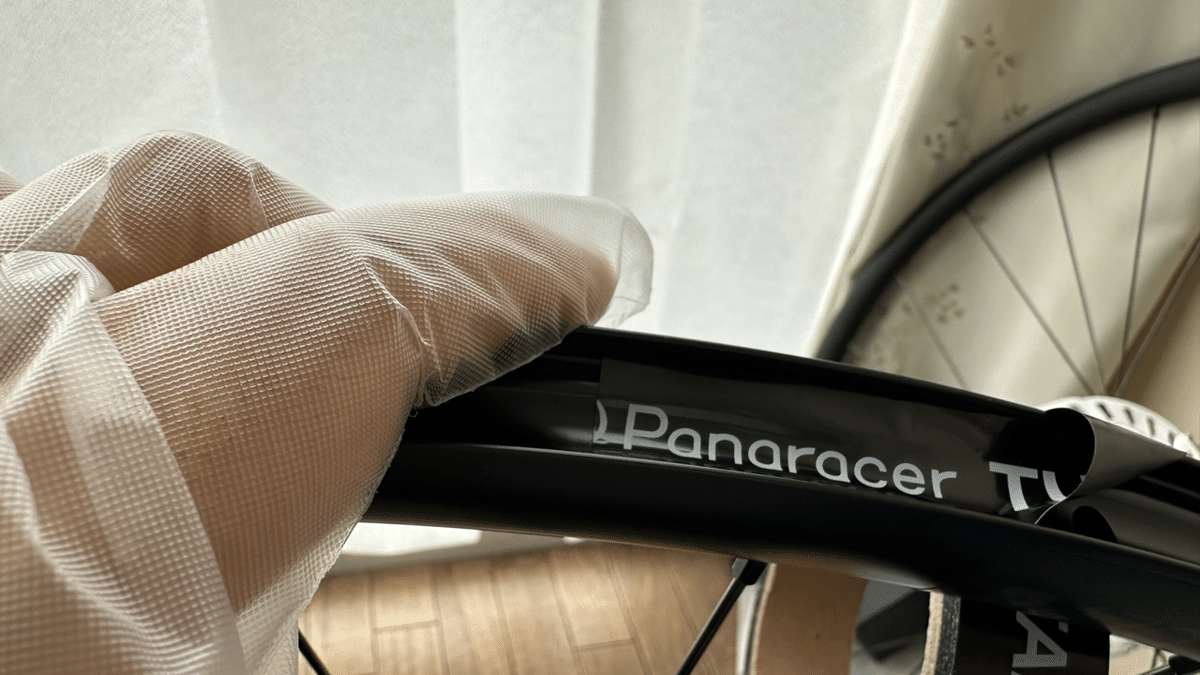

6.リムテープの貼り付け

この工程をネット検索すると、いろいろな「パターン」が存在します。

それぞれ一長一短ありますが、ややこしくなるため、ここでは以下に統一します。

・テープは「2周」

・貼り始めは「バルブホール側」から

貼り始めの目安は、バルブ穴の前5〜10cm。

バルブ穴のすぐ隣にある、スポーク穴を塞ぐ位置を目安にスタートします。

バルブホールの隣にあるスポーク穴からスタート。

貼っていく方向は「前から後ろへ」。

少し引っ張りながら、貼っていきます。

うまく貼れないときは、少し戻しては貼り、少し戻しては貼り…を繰り返し、慎重に空気を追い出すように貼っていきます。

この際も、テープが付着する面に皮脂や油分が付かないように注意します。

使い捨て手袋を使うと、皮脂の付着を最小限にすることができます。

リムテープのサイド両端は、指が届きにくいため、ウェスの角や丸めたティッシュ等を使い密着させます。

テープの末端の処理方法も、斜めにカットしたり、丸くしたり、角を取ったり…様々あります。

今回は、シンプルに真横にカットしました。

※リムテープの幅について

リムから剥がしたテープのサイズを測定し、同じ幅のものを購入することが、最も確実な方法です。

また、Webサイトに、リムテープの幅が記載されているホイールメーカーもあります。

自分の場合、おおよその目安として、リム内幅に対し、+3〜5mm程度のものを使用しています。

幅が狭いものは寸法が足りず、エア漏れすることがありますが、1サイズ幅広のテープを使用しても、経験上、特に大きなトラブルが起きたことはありません。

サイズにこだわるよりも、作業の丁寧さに重きを置いた方が良いかと思われます。

7.バルブホールの穴開け

この作業もネットで調べると、いろいろな手技が紹介されています。

①「カッターで、十字に切れ込みを入れる」

②「熱したドライバーやハンダごてで、穴を開ける」

③「デザインナイフで、丸く穴を開ける」

①は十字の切れ目からテープに、亀裂が入る可能性があるため、採用したことはありません。

今回は③で作業しますが、前回は②でおこないました。

デザインナイフが見当たらず、写真では極薄刃(0.3mm)のカッターを使用しました。

8.チューブレスバルブの取り付け

チューブレスバルブをバルブ穴に通します。

私はここで、チューブレスバルブの付け根(リムテープと触れる付近)に、シーラントを少し塗りつけてから装着しています。

そのまま装着しても構いませんが、先にシーラントで処理しておくと、後々、バルブ周りのトラブルが少なくなるような気がしています(気がするだけで根拠はありません。ご参考までに…)。

Oリングやゴム製のクッション材が付属している場合は、リムとナットの間に挟み、締め込みます。

チューブレスバルブの「固定」ですが、キツく閉める必要はありません。

ナットを締めるために、ペンチ等は使用しないでください。

必要以上に締めると、中でリムテープがヨレたり、亀裂が入り、エア漏れを起こします。

タイヤレバー等でバルブの根元を、リム側から押さえ付け、指の力だけで止まるところまで締めます。

タイヤ装着前の下準備はこれで終了です。

この続きは、次回の記事で。

補足

以上、リムテープを貼り、チューブレスバルブを取り付けるまでの、手順のご紹介でした。

リムにスポーク穴が開いていないタイプのホイールだと、この「面倒くさい」工程もスキップできて、作業も楽になります。

次回は、いよいよタイヤを装着していきます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?