【無料】『勉強サボってきた人向け!基礎医学の試験ほぼ全部再試、CBT72%くらい(覚えてない)、授業出席率2%でも全然間に合う、部活やうんちぶりぶりしながらでも国試とUSMLE合格できちゃうコスパ最強な5,6年生の過ごし方!』

【書こうと思った経緯】

僕は今まで勉強をサボっていました。同じようにサボってたけどこれからは頑張りたい人を応援したいです。それだけです。嘘です、もう一つ理由がありました。それは今の某TECOMやらMECやらが嫌いだからです。なんでこれから社会のために働こうとする人から金を搾取しようと考えるのでしょうか。「みんなやってるから」という集団心理を利用し足元を見て10万円?直前講座やら含めたらそれ以上?という値段設定の根拠もよくわからない金額を課金させようとする魂胆死ぬほど嫌いです。10万円の価値あるんですか...?実際使ったことないのでしりませんけど10万あったら旅行とか違うことにお金使いたくないですか。

有料記事となってるかもしれないですけど全部無料で公開しています。

親切な方がいたら適当に投げ銭と思って購入してくれたら嬉しいです。

【バックグラウンド】

僕は純国産純度100%の日本人です。海外経験は海外旅行だったり4,5週間基礎配属で某外国に行ったりしたくらいです。1年生のときのTOEICの点数でいうと、725点で英検でいうと3級レベルです。記憶力はどうかというと、悪いです。これは謙遜ではなくて客観的に見て悪いです。運転していて道順は覚えられないし、曲の歌詞なども覚えられないし、なんか勉強しても次の日には殆ど忘れます。総理大臣の名前もあやふやです。ちゃんと出た授業すら記憶に残ってません。

1〜4年生のときのテストの成績なんて最悪です。基礎医学のテストは前期は生理学のテスト以外ほぼ全て落としました。これで勉強のやる気が一気に削がれて、薬理学、微生物学、神経解剖、発生学、などなどありとあらゆる試験に落ちました。授業に行くのもやめました。家で寝てました。臨床科目についても、グループワーク以外の授業は全部サボりました。呼吸器のテストなんてテストの前日にレジュメの存在を知って教室に貰いに行ったり....そんな学生でした。CBTなんて、72%くらいだったと思います。順位でいうと90番台くらいだった気がします。あんま覚えていませんが。そんな状態から勉強をはじめました。

勉強を始めたきっかけは、将来はなんとなく海外に出てフラフラしようと考えていたからです。そして、そのための第一歩としてクリニカルクラークシップで1ヶ月海外で実習をしようと決めたことが大きいです。そのクリクラがはじまる1年前から勉強を始めたというわけです。結局海外での実習は中止になったのですが、その後も勉強を継続して行こうと考えて、どうせだったらUSMLEの勉強をと思ってUSMLEの勉強を4月からはじめました。

皆さんと比べてどうでしょうか。ちょっとは「わんちゃん、ワイでもいけるんやないか...?」って思いませんか。そう思ってください。今まで、サボっててもこれから頑張る人になればいいと思います。今までどうだったかなんてどうでも良くて、これからどうするかが大事だと思います。

参考程度にUSMLEの結果と国家試験の自己採点の結果を貼っておきます。

【必要な物】

・iPad + Apple pencil

・ノートPC (Macだと便利)

・Fist Aid 最新版

・オンラインQB (AMBOSS/Rx/UWorld/Lecturio 何でも良い)

・クエバン(最新版じゃなくていい)

・イヤーノート

・過去問

iPad + Apple pencil

あったら便利。これが教科書ノート代わり。紙の時代は終わりかも。

ノートPC(Macだと便利)

映像講義を見たりなにか調べたりするときは圧倒的にPCが便利。iPhone/iPadとの互換性が最強。

First Aid(FA) 最新版

USMLE STEP1のバイブルとも呼ばれている本。大事。6年生から使いました。自炊すると便利かも。僕は1年前のFAが安くなってたのでそれ買って使ってました。

オンラインQB( AMBOSS / Rx / UWorld / Lecturio など)

僕はAMBOSSを6ヶ月間契約しました。UWorld は高くて契約しませんでした。他の人がレビューしてるのでそれ見て決めてください。

クエバン(最新版じゃなくていい)

日本の国家試験の勉強には使います。最新版である必要はありません。先輩からもらうかメルカリとかで買ってください。

イヤーノート

medu4などの映像講座等を取らない場合は持っていたほうが良いと思います。イヤーノートには過去に国家試験に出たものが青字で書いてあります。これが役に立ちます。

過去問

厚生労働省のホームページから無料でダウンロードできます。

【心構え】

<周りと全く違うことに挑戦するメンタル>

もし今まで勉強をサボっていたけど、5,6年生くらいからUSMLEも国家試験も両方受かりたいと思った場合、周りと同じような勉強をしていては受からない可能性が高いです。

目指すゴールが周りと違う場合は、どのように勉強を進めて行くかは自分で模索する必要があります。そこには正解はありません。しかし、医学部生活において、特に国家試験の勉強においては「みんな同じように勉強をしていれば大丈夫」「変なことをしたら落ちる」などと言わるように、王道は示されており、その道を踏み外したら場合は落ちる、そういう試験だとよく言われます。そう言われる中でわざわざ道を踏み外す勇気が必要です。こればかりはどんなにメンタルが強い人でもずっと不安を抱えて勉強をすることになると思います。頑張ってくださいとしか言えません。もし最後までやりきることができれば、鋼のメンタルを手に入れられると思います。

<再試のある試験は落ちてもいいというメンタル>

再試のある試験というのは卒業試験や定期試験にあたります。各大学、卒業試験のスタイルはまちまちだと思います。国家試験に準じた試験だったり、2ヶ月程かけて全科目の試験をしたりする大学もありますよね。2回受けられる場合は1回目で受からなくてもいいという心持ちで望んでいいとお思います。例えばUSMLEの受験日が卒業試験の本試験の直近だった場合は迷わずUSMLEの勉強を優先させて良いと思います。ただ、自分の能力を客観的に評価することは必須です。再試験で受かる自信はありますか。自分のメンタルと能力と相談してください。

<点数の関係ない試験は高得点を狙わないメンタル>

国家試験は必修8割一般臨床で7割5分取れればほぼ確実に受かる試験です。USMLE STEP1は200点もあれば受かる試験です。合格/不合格の試験で高得点を狙う必要はありません。周りの人が高得点をとっているからと言って焦る必要はないし、いかに自分のペースを維持して勉強できるかが大事だと思います。周りと話していると、知らない知識が出てきたりして、不安になることもあると思います。「これ知らなくても合否に直結しない、大丈夫」と判断したならその知識は捨てて他に時間を割けるかが大事です。自分を信じることが何より大事です。自分の判断が正しかったかはUSMLE/国家試験の結果で示されるので本当に怖いと思います。要するにメンタル勝負。

【勉強の進め方】

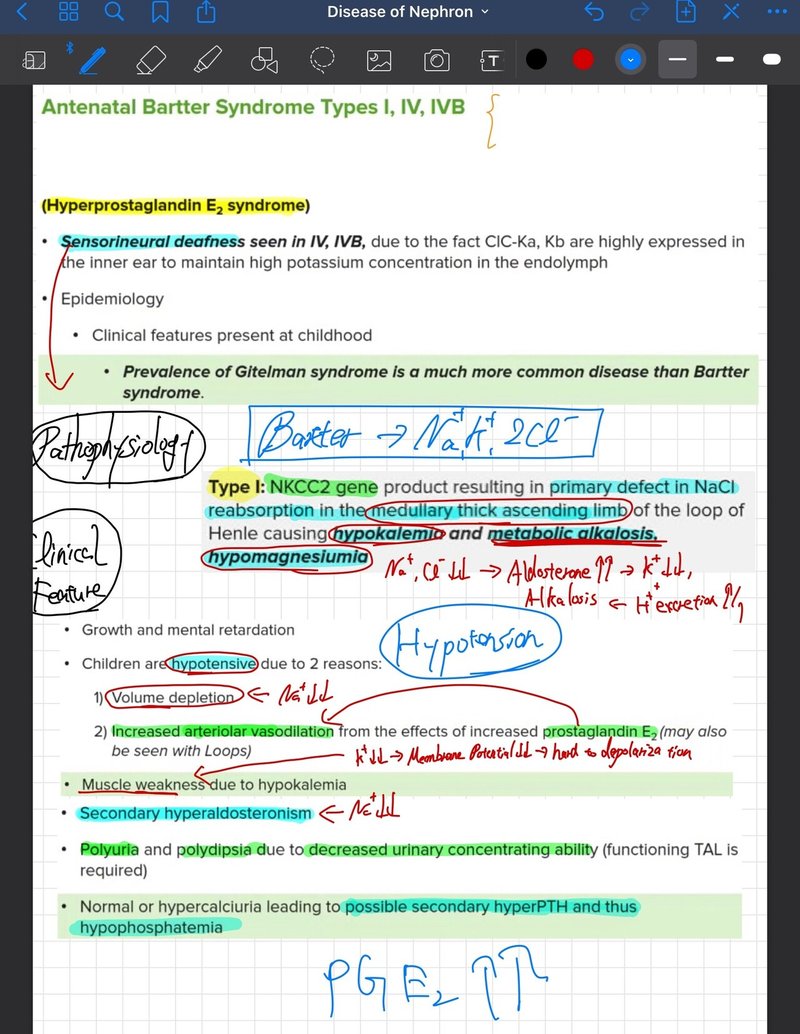

<Goodnotesは教科書&メモ用>

iPadにノートを作るアプリをダウンロードしましょう。僕は GoodNotes というアプリをずっと使っているので、 GoodNotes を前提として話を勧めます。主に、 GoodNotes は「自炊した教科書」「論文」の参照と、「自分用のノート」「メモ」の作成のために用いました。自炊の方法などはググってください。

「自分用のノート」は、自分がインプットしなければいけない表や代謝経路、イメージ、などなどをはっつけるノートです。大事な代謝経路などはそのままイメージとして覚える人が多いのではないでしょうか。

自分の活用法としては、

① 教科書の覚えていない箇所のスクショをとってノート作ってインプット

② 何も見ないでそれを書き出してアウトプットできるようにする。

③ ①②を繰り返しても覚えられない箇所だけ切り取ってまたノートを作る

④ ②と同じ。

⑤ ①〜④の繰り返し

こんな感じで活用しました。不安な箇所は何回も繰り返しました。

<Ankiはアウトプットと検索用>

Ankiは iPhone/iPad で使う場合は3000円ほど課金しないといけませんが、課金する価値は十分にあると思います。Anki はどういうアプリかは自分で調べてください。単語カードみたいなものです。これは、勉強の要になるアプリだと思います。暗記しなければいけないことをとにかくこれにぶち込みます。

Anki のすごいところは写真や音声などもブチ込むことができるところと、他人が作ったデッキをインポートできる(ZankiやAnkingなど)ところです。穴埋めのカードを作ったりもできます。僕は USMLE step1 の受験には Anki は使っていません。というのも、その時 Anki の偉大さに気づいていなかったのでひたすら上記の GoodNotes を活用して勉強をしていました。国家試験の勉強を始めた時に使い始めて、やっとAnki の偉大さに気づいたというわけです。

Anki の活用法としては、

① QBを解く。

② 大事な知識をスクショ/コピペして Anki のカードを科ごとに作成

③ ひたすら毎日 Anki のカードが無くなるまでやる。

こんな感じでしょうか。USMLE/国家試験何でも使えます。

PC に Anki をダウンロードし、PC でデッキを編集するのがとても簡単でいいと思います。Anki が特に威力を発揮するのが、1対1対応のような知識や、「◯◯の合併症◯個」のような、流れや知識の統合が必要のない単純暗記のようなものに向いていると思います。

そして Anki は忘れた知識を検索するのにも便利です。検索欄に単語を打ち込めばカード一覧が出てくるので、「〇〇の合併症なんだっけ!」と思ったら、教科書を参照するよりも Anki で検索したほうが素早く必要な情報にアクセスできることがあります。便利です。nimodipineで検索してみました。

更に便利なのが、Anki のアカウントを作った場合は、PCと他の端末とで同期できる点です。移動中はiPhoneで、家ではPCで使えます。最強に便利。

<英語は発音→スペル>

僕のような純度100000%の純ジャパが困るのは英語の学習ではないかと思います。僕がどのように英語を勉強したかと言うと、英語の映像講座をひたすら見て、聞き取れない部分は何回もリピートして視聴し、最終的には字幕無しで見れるようにしました。動画の中で出てくるわからない単語は、「ライフサイエンス辞書」というサイトで意味を調べました。

動画で学ぶメリットとしては、覚えるべき単語が何度も何度も動画中に出てくるので、単語帳のようなものを使わなくてもいつの間にか暗記できてしまうことです。スペルは後回しでいいと思います。音で聞いてその単語の意味をなんとなくイメージできるようになる+スペルをなんとなーーく覚える、みたいな感じでしょうか。

最初は時間がかかると思います。5分の動画を見るのに15分くらいかかるかもしれません。でも大丈夫、1ヶ月、2ヶ月とやっていくと、いつの間にか10分、7分、5分...そして最終的に字幕無し1.25倍速、1.5倍速とかで見れるようになると思います。

上で述べたように、僕は6年生のクリニカルクラークシップを海外で行う予定だったので、英語で話されていることを理解できるようになることを第一に考えた勉強をしていました。なので、英語を聞くことを重視した勉強法です。もし、これを読んでいる人が「試験だけ受かりたい。海外に行く予定はない。」という人であれば、もしかしたら動画は見なくていいかもしれませんし、もっと効率の良い勉強法があるかもしれませんので自分で試してみてください。

【無料のリソース】

【映像授業(一部有料)】 Osmosis, Lecturio, OnlineMedEd, Physeo

Osmosis とLecturioは有料のサイトなのですが、Youtube に大量の動画をアップしています。僕はLecturio に登録しました。2万円/yearくらいでしたそれぞれ分かる範囲で紹介します。

Lecturio

科目ごとに先生が変わり、いろんなアクセントの先生がいます。USA,UK,AU,インド系などの先生がいたと思います。USMLE向けに作られたものではないので注意してください。基礎医学も臨床医学もそれ以外の動画もなんでもありますが、細かすぎるところがあるかもしれません。有料登録をすれば、スライドをダウンロードできるし、役に立つかわかんないけどオンラインQBもついてきます。Youtubeチャンネルもあります。”再生リスト”から科目を選んで試しに見てみてください。

Lecturioの動画の中でも特に役に立ったなと感じた動画は、Anatomy の Head and Neck、Nephrology、Immune System、Pharmacologyです。Physiology とAnatomy の一部以外の基礎医学については、USMLEの受験は考えていなかったので動画は見ていません。6年になってから始めたFAでの勉強で十分だったような気がします。もしUSMLE step1 の勉強を意識してLecturioを見る場合は、中にはUSMLEにほぼ出ないような内容も含まれているので、ちゃんとFAなどを確認してから動画を見るか決めたほうが良いかもしれません。

Osmosis

イラストが可愛い。英語が聞き取りやすい。Youtubeチャンネルがあります。

OnlineMedEd

見たことないけどホワイトボードで解説するスタイル。

Physeo

発生学だけなぜかこれ見た。なぜこれに使ったかは謎。当時は無料で見れたのですが、今は有料登録が必要みたいです。よくわかりません。

【教科書】UpToDate, Medscape , NEJM

UpToDateやNEJMは学校単位でSubsrcibeしている大学がほとんどだと思うので、学校のwifiからアクセスすると無料で使えると思います。さらにvpn接続すれば家からでも無料で使えます。これは学校にマニュアルがあったりするので自分で確認してください。Medscapeは登録すれば無料で使えます。それぞれさらっと紹介します。

・UpToDate

医療に携わる人全ての心強い味方です。2次文献です。英語が読めれば便利です。読めなかったら DeepL にブチ込んでください。アカウントを作ってアプリを入れれば、オフラインでも使えるようになるので便利です。

・Medscape

オンラインのイヤーノートのようなもの。各疾患について病態生理やら鑑別診断やら治療法やら色々まとまっています。さっと調べる時に便利。アプリもあります。

・NEJM

使わなかったけど、ケースレポートやら身体診察の動画やら勉強になるらしい。

【翻訳/辞書】DeepL , ライフサイエンス辞書

・DeepL

機械学習を用いた翻訳サイトで、精度が高いと巷で噂に。たまに訳が間違っていることもあるらしいので過信は禁物。でも圧倒的に便利。

・ライフサイエンス辞書

医学用語はたいていのってます。もっと良い辞書があるかもしれませんが僕はこれを使っていました。

【便利】Reddit, Radiopaedia, DrugBank online

・Reddit

USMLE を受ける人はここから情報収集するのが良いと思います。"USMLE"とか"STEP1"とかで検索してみてください。

・Radiopaedia

CT/MRI/シンチ/エコーの画像がたくさん見れます。これはUSMLE/国家試験の勉強には直接役に立たないかもしれませんが、「〇〇の□□転移あ」とか「小児の〇〇」とか、様々な年齡疾患のケースがあるのでちょっと面白いです。

そして、"Related Radiopaedia articles"という欄からそれぞれの疾患に関するページも用意されていて病態生理やら治療法など書かれています。また、そのページから同じ疾患の他の患者の画像にアクセスできます。

・DrugBank online

USMLEの勉強をしていると、薬の作用機序がめちゃめちゃ出てきて、忘れてしまうことがよくあると思います。そんなとき、このサイトで薬剤名を検索したら最初の一文目に薬の分類が表示さて、下に行けば細かい作用機序などが書いてあってわかりやすいです。いちいち教科書で調べるより圧倒的に早く調べられます。

【英語】Youtube, Netflix, Wordhippo , Youglish , Harrison's PodClass

・Youtube

言わずもがなです。最強です。おすすめのチャンネル/役立ちそうなチャンネルをあげときます。

Osmosis

Lecturio Medical

Medicosis Perfectionalis

Stanford Medicine 25

画像診断チャンネル

YouTubeでみる身体診察

English Lessons with Adam - Learn English [engVid]

Hapa 英会話

医療者の海外留学情報 〜チームWADAチャンネル〜

ニック式英会話

mmmEnglish

『あいうえおフォニックス』英語発音

Learn English With TV Series

・Netflix

英語の字幕を表示できる点が素晴らしい。その点Amazon primeは....

・Wordhippo

ある単語の同義語、対義語、定義、例文etc...を調べることができます。

・ Youglish

ある単語が使われているYoutbeの動画を再生してくれます。

・Harrison's PodClass

Harrisonのpodcastです。1つの疾患について大事なことを短くまとめてpodcastにしてくれています。最近存在を知りました。

【5年生】

<生活の流れ>

今思えば5年生のときが一番勉強していました。たぶん、勉強の密度で言えば6年生のときの1.5倍くらい?勉強していました。生活の流れとしては、

平日:午前午後ポリクリ。空き時間は図書館でLecturio動画みたりポリクリ班のメンバーとだべったり。放課後はポリクリのレポートやらスライド作成やら担当患者の疾患の勉強+Lecturio動画をだいたい9時とか10時まで。週に1-3日は2h部活。飲み会とかは多分平均して週0.5回くらい。よく覚えてないです。

休日:部活ある日は2-4h部活+勉強5hくらい、1.5ヶ月に1回は土日祝日遊んだり彼女に会いにいったりで勉強0h、何もない日は勉強8~10h。

というような感じでした。夏は病院見学に東医体で忙しくてペースは遅かったですが、5年生の2,3月頃にはだいたい全ての臨床科の動画を見終え、AnatomyやらPharmacology やらの動画を見始めていたような気がします。もちろん動画を見て自分なりのノートを作っていただけなので知識は大量に抜けてました。

僕が5年生以降に心がけていたことは、「勉強は完全ソロプレイ、それ以外は友達と楽しく」です。勉強をどのようにやるかは自分で考えてソロプレイでやりました。

<ポリクリで回っている科を中心に勉強する>

ポリクリで回っている科をポリクリが終わるまでに動画を見終えて、予習が少しできてる、くらいが理想です。正直これをやろうとするとクソ大変です。長期休みがある場合、少し先取りして動画を見ていると良いかもしれません。

また、国家試験を終えた感想としては、意外とポリクリで勉強したことは記憶に残っていることが多いので、ポリクリは真面目にやったほうが良いと思います。外来見学とかは正直あまり意味を感じないのでどこをサボってどこをちゃんとするかは自分で見極めてください。僕は外来とオペはサボった科もありました。1ミリも後悔はしていません。

ポリクリ中は、正直勉強が追いつかないことがあると思います。中には教授などに質問をされても答えられずに怒られたりするかもしれません。産婦人科の実習中に「婦人科における代表的な癌3つ」と質問された際の僕の答えは、「わかりません」でした。そんなんでもいいんです。着実に前に進んでいると実感しつつなんとか追いつこうと思って勉強する姿勢、自分の能力を客観的把握すること、目標までの距離を推し量りながら生活することができればなんとかなると思います。僕は酒飲む時間も遊ぶ時間も部活する時間も確保できるように努力しました。

あと、たまにmedu4のランダム演習をポチポチしていました。無料で使えるのでたまにやるのはおすすめです。

<映像授業の進め方(Lecturio)>

僕は、「Physiology→◯◯◯ology: Foundations or 各疾患の各論動画→余裕があれば Pharmacology」というふうに動画を進めました。すべての医学の知識が欠落していたので、生理学の動画を見て正常機能を勉強して、各科の疾患の総論、各論と勉強をすすめるスタイルで進めました。

Pharmacologyについては一緒に勉強するのでもいいし、まとめてPharmacology だけで勉強するのでもいいと思います。僕はPharmacology だけで後でまとめて動画を見て勉強しましたが、正直FAで勉強したほうがコスパは良いと思います。結局FAで勉強することになったし、動画見なくても良いかもしれません。

◯◯◯ology: Foundationsや各疾患の各論の動画では、疾患に関するPhysiology,Biochemistry,Etiology,Epidemiologyなどの知識も解説されているので、いきなりここから始めてPhysiologyが勉強不足だと思えば、後から動画を見て勉強するスタイルでも良いかもしれません。とにかく自分に合ったスタイルを模索しながら進めていくと良いと思います。

僕は映像講義を見ながら下の画像のような感じでノートを作りました。PCで動画を見て、スクリーンショットをとってAirdropでiPadに送信し、それをGoodnotesに貼り付けて書き込んだりしてノートを作っていきました。参考にしてみてください。正直このノートを見返すことがあまりなかったのでUSMLEの勉強には無駄だったかなあと思いますが、これから活用していこうと思います。スクリーンショットはcommand+sfhift+4で範囲を選択して撮れるので便利ですよ。

<USMLEのための勉強はしてない>

5年生のときはUSMLEの勉強はしていませんでした。上で書いたようにUSMLEの受験なんて考えていませんでした。正直これは自分的には良かったなと思っています。USMLEのためと思って勉強していたら、途中で放り投げていたかもしれません。将来自分のやりたいことに直結していて、かつ、絶対に逃れられない目標を設定したことがモチベーションを維持するためにかなりプラスに働きました。国家試験は避けて通れないので国家試験に直結する勉強を英語で...と思って取り組むのでも十分モチベーションになるのではないでしょうか。純粋に医学の勉強を英語でしてみてはどうでしょうか。

<病気に関連する基礎医学の知識をブチ込む>

めんどくさがらずに基礎医学まで手を伸ばして勉強していればもっとUSMLEの勉強は楽になったのかなという”想像”です。実行していません。

【6年生】

<生活の流れ>

正直6年生の生活は新型コロナの影響で異質でした。3月は病院見学をして、4月〜6月は学校は休校、8月頃夏休み、9-10月はzoom講義と卒業試験、卒業試験後は国家試験まで休み、というような感じだったと思います。時間にはたっぷり余裕がありました。勉強量というか密度は大幅に減りました。

・4月〜6月

ひたすらAMBOSSの問題をといていました。FA見ながら勉強してました。この時期は家で毎日暇してたので、筋トレ、ランニング、オンライン英会話、ゴルフの打ちっぱなし、ピアノの練習等を頑張ってました。勉強はコンスタントに1日6,7時間くらいはしていたと思います。余談ですがピアノは未経験で1日30min〜1h練習したら2ヶ月ほどでトルコ行進曲を何となく弾けるようになりました。ちょっとした一芸ゲットです。やっぱり毎日少しでも良いから練習することが大事ですね。5,6月あたりのTECOM模試で国家試験の勉強は必要ないなと確信したので、USMLEの勉強しかしていません。

・6月〜8月

大学の実習が再開しました。始まってもコンスタントに1日3~5hくらいは勉強していたと思います。7月にNBME模試で200点に届きました。AMBOSSは1周は終わった気がします。この頃から勉強のペースが落ちてきました。ゴルフしに行ったりBBQしたり酒のんだりと、遊べる時間が増えてきました。コロナに気をつけて遊んでました。

・8月~10月

マッチングの時期と卒業試験の時期です。マッチングが忙しい人は勉強時間が削られると思います。僕はそれほど多くは出願しなかったので比較的楽でした。卒業試験については1,2週間前くらいから過去問を解いてみてなんとかなりそうだったので、USMLE:卒業試験が9.5:0.5くらいの割合で勉強していました。結果卒業試験は何個か落ちましたが再試験で拾いました。公衆衛生はmedu4で10月頃からはじめました。

・11月~12月

USMLE直前期になります。勉強時間は6h~10hくらいでしょうか。NBME模試を解くことと、FAの通読をメインでやっていた気がします。

<USMLEの勉強>

直前期以外のUSMLEの勉強は正直僕のやったことはとても効率が悪かったと思うので気が向いたら今度書きます。問題とくだけといて復習全然できてなかったような感じでした。他の方の勉強法を参考にしてください。

<国試模試/NBME模試の使い方>

模試は大事です。究極に大事だと思います。

・NBME模試

NBME模試はゴールとの距離を図るためと、問題に慣れるために使います。勉強のペースを上げるか緩めるか、模試の成績を見て調整する感じでいいと思います。ゴールとの距離がが遠いならば、飲み会や遊びは少し減らし、ゴールが見えてきたら勉強時間を減らして自分の時間を増やすような形にしました。ちなみに僕はゴールに到達した瞬間にモチベーションもパフォーマンスも一気に下がりました。

また、勉強した知識がどのような形で出題されるかや、時間をどれだけ余らせられるかを把握するのに必須だと思います。特に僕はAMBOSSしかやっておらず不安だったので、模試をやってよかったと思いました。

・国試模試

国試模試は自分の立ち位置と必修の点数とを定期的に確認することが主な使い方です。模試に出た知識は覚えておくと本番役に立つこともありますが、それよりも自分の勉強の進捗確認目的で使います。

TECOM第1回(6月くらい)

TECOM第3回(11月くらいだっけ?)

MM模試(11,12月くらい)

冬メック模試(1月くらい)

成績が見れなくなっていましたが一般臨床78%必修86%くらいでした。

<国試の勉強はUSMLE受験が終わってから>

模試の成績から、国家試験の勉強はUSMLEの受験が終わってからで大丈夫だろうと思っていました。結果的にそれは正解でした。12/17日くらいに受験し終わって、それから3日くらいは開放感にひたり、20日くらいから国家試験の勉強に取り組み始めました。模試である程度成績が出ている場合はぜんぜん大丈夫だと思います。とにかく、自分の立ち位置を常に把握しながら国家試験の勉強を始めるタイミングを決めたら良いと思います。

※公衆衛生だけは10月頃にはじめました。公衆衛生は早めの対策をおすすめします。配点でかいし。

【USMLE直前期】

<First Aid とAnki だけ>

FAに書いてあることは本番に出ます。FAにのってないことも本番に出ます。受かるだけならFAだけ、高得点を狙うならFA以外(Uworldとか)も必要でしょう。僕はこのときAnkiを使っていませんでした。後悔しています。迷わずAnkiを使って勉強してください。

ちなみにAnki を使わずにどのように勉強していたかというと上で書いたように、自炊したFAを通読して覚えていない箇所をスクショを撮って抽出して下のようにノートを作っていきました。これは正直良かったですが、やり始める時期を間違えてしまい、本番の1週間前に仕上がってしまい、1週間やることがなくなってしまいました。結果、直前1周間はほとんど勉強に身が入らずボケーッとしていたら見事に知識がみるみる抜けていき、本番は残念なことになりました。ある程度短期記憶に頼る場合は、追い込みを始める時期は早すぎないほうが良いです。前日に仕上がるくらいがちょうど良いと思います。

【国家試験直前期】

<クエバンはマイナーだけ不安だったら必修も>

USMLE step1 を無事に受験するところまで持ってこれた人は、クエバンはメジャーはやらなくても大丈夫です。しかし、イヤーノートで検査、治療法、USMLEに出ない疾患、はしっかり勉強したほうが良いと思います。あとは、なんとなくイヤーノートを眺めて青字で知らない情報があったら、軽くメモって後で見直すようにしていました。このときイヤーノートが大活躍します。

ポリクリの時にしっかり勉強をしていれば楽ができまが、マイナーはstep1の勉強だけでは圧倒的に足りません。教科書を一つも持っていなかったので、クエスチョンバンクで勉強しました。各科1,2日で1周してAnkiで復習していました。マイナーはこれで大丈夫。

<回数別は3年>

回数別は3年分やりました。112回と113回は全ブロック解いて、114回はやるのを忘れていて半分くらいときました。結構本番でも直近で出た問題の類題とかが出るのでやってよかったです。

【おわりに】

自分で考えて選択するということがとても大事だと思います。例えば、CBTが終わってから「映像授業はTECOM,MEC,medu4,Q-assist」とあるが何を取るか、という話が学年中で話題になると思います。イヤらしいことに、MECやTECOMには申込みの期限があったりします。本当に最悪ですよね。大嫌い。そうすると、あたかも4つの中から今すぐ選ばなければいけないかのような錯覚に陥ります。実際には取らないという選択肢もあるし、視野を広げて探してみれば英語の映像授業があったりもするのに。提示された選択肢以外に、どのような選択肢が自分にはあるのかをまずは自分で確認することが大事なのではないでしょうか。もしあなたが10万円すら惜しいと感じるなら、上で紹介したような無料のリソースを探して駆使して努力をすればなんとかなるかもしれません。もし、10万円なんて端金と感じるなら、コスパ度外視でMECやらmedu4やらのいいとこ取りをして、Uworld契約して...というような方が良いかもしれません。ここで紹介したのは、あくまで「あまりお金をかけずに、今まで勉強をしてこなかった人が、USMLE step1 と日本の医師国家試験の合格ラインを2年弱で最低限超える方法」です。

勉強の肝となるのは、「思い出す機会を増やすこと(アウトプット)」かなと最近思い始めています。なんで動画を見てるうちに英単語を無意識に覚えられたかというと、それは圧倒的に単語への暴露回数が多くて、その分思い出そうとする機会が多かったからのように感じています。そしてこれに気づいてから、アウトプットの機会を増やすことを自動化してくれるのAnkiというアプリを使うようになったのですが、これが正解でした。僕のように暗記が得意ではない人が物事を覚える工程は、

①見たこと/聞いたことはある

②選択肢だったり前後に文脈があればわかる

③細かい部分はあやふやだけど関連事項の全体像はなんとなく思い出せる

④細かいところとか関連事項とかまで思い出せる

⑤時間がたっても他人に説明できるレベルで思い出せる

というような感じかと思います。暗記が得意でない人は、だいたい②で覚えたつもりになって終わりにしてしまっていたたり、よく勉強したと思っても③止まりだったりということが多いのではないでしょうか。僕はそうでした。それをいかに暴露回数と思い出す回数を増やして⑤まで持っていくかが暗記のコツなんじゃないかと最近思いはじめています。そして、⑤にいっても時間がたったら③になります。それを定期的に復習することで④~⑤をキープする勉強を新しい知識を覚えることと並行して行わなければいけません。時間はかかりますがとにかく回数だと思います。

他になにか書くこと見つけたら随時書き加えていきます。

ここから先は

¥ 500

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?