【グローバリゼーションの波の諸類型】慶應義塾大学総合政策学部2012年

(1)問題

① 資料1~5は、グローバリゼーションの深化と拡大に伴う諸現象を、時代を区分することによって論じた文章です。ここにはタイムスパンの異なるさまざまな時代区分が提示されていますが、いずれの資料も過去を回顧しつつ、グローバリゼーンョンの進む現代がどのような時代なのかを説明しようとしています。

② 資料1は、ニューヨークタイムズの名物コラムニスト、トーマス・フリードマンが執筆したベストセラー『フラット化する世界』の抜粋です。フリードマン氏は、巨視的な視座から、国家がグローバル化した「1.0」、多国籍企業がグローバル化した「2.0」の時代を経て、いよいよ個人がグローバル化する「3.0」の時代に入ったことを論じています。

③資料2は、社団法人日本経済団体連合会(経団連)のシンクタンクである21世紀政策研究所のプロジェクト報告書です。同報告書では、フリードマン氏と同様に「グローバリゼーション3.0」という表現を用いつつ、日本の企業活動におけるグローバル化の歴史を3段階にわけて論じ、現代の日本企業が「グローバルの輪」と「アジアの輪」の中で活動すべきことを主張しています。

④資料3は、若くしてリスク・コンサルティング会社を起業したイアン・ブレマーの新著『自由市場の終焉』の抜粋です。ブレマー氏は、グローバリゼーションの進展は、必ずしも自由で開かれた経済システムの浸透を意味しないとして、中国やロシアなどで国家による強い市場コントロールを前提とした「国家資本主義」が台頭した背景を論じています。

⑤資料4は、国際政治学者の山本吉宣教授の地域統合に関する論文です。山本教授は、グローバリゼーションが進展する過程での地域統合の形態の変化について論じ、50年代末から70年代にかけての第一の波、80年代末から90年代後半にかけての第二の波を経て、地域統合には第二の波が到来していることを示唆しています。

⑥そして資料5は、政治学者の岩崎育夫教授がサミュエル・ハンチントンの『第三の波』を解説した文章です。ハンチントン氏は、近現代史における民主化波及の歴史的特徴を、ラテン・アメリカ諸国における植民地からの独立、ヨーロッパや日本の民主化が進展した第一の波(1828~1926年)、第二次世界大戦中から戦後にかけての第三世界における民主主義国家が誕生した第二の波(1943~62年)、そして南ヨーロッパ、ラテン・アメリカ、中東欧地域へと民主化が拡大した第三の波(1974年~)に区分して論じました。

問題1

資料1~5の内容を参考に、各資料に共通する論点、立場の異なる論点、あなたが重要と考える論点などを挙げつつ、グローバリゼーションが世界の政治・経済にもたらしている変化について論じてください。(800字)

問題2

資料1~5は、いずれもグローバリゼーションの拡大と深化が進む現代の特徴を論じたものですが、問題2では未来についての予測を問います。資料1~5のいずれか一つを選択し、その資料が取り上げているテーマに関して、次なる「バージョン」もしくは「波」の特徴がどのようなものになるかを予測し、その新しい「バージョン」もしくは「波」の到来によって世界の政治・経済はいかに変化するのか、あなたの考えを述べてください。(解答用紙の欄に資料1~5のどれを選択したのか、番号を記入してください。(600字)

資料1

① グローバリゼーションは、まったく新しい段階に入っていたのだ。『レクサスとオリーブの木』と本書(注:『フラット化する世界』)を併読するなら、グローバリゼーションが大きな三つの時代として存在していた、という偉大な歴史論を理解してもらえるはずだ。コロンブスが航海に乗り出し、旧世界と新世界の間の貿易がはじまった1492年から1800年頃までが、最初の時代に当たる。これをグローバリゼーション1.0と呼ぼう。これが世界のサイズをLからMに縮めた。グローバリゼーション1.0は、国家と腕力の時代だった。つ

まり、グローバリゼーション1.0における変化の重要因子、世界の統合の過程を推進する原動力は、物理的な力――腕力、馬力、風力、さらには後世では汽力(蒸気動力)――だった。国家がそういったものをどれだけ持っていて、どれだけ創造的に用いるかに左右されていた。この時代の国家や政府(宗教、帝国主義、あるいはその両方の組み合わせによって成り立っていることが多かった)は、壁を打ち壊して、世界をつなぎ合わせ、世界の統合を図ろうとした。グローバリゼーション1.0の重要な課題は、次のようなものだった。自国をグローバルな競争やチャンスにどう適合させればよいか? 自国を通じてグローバル化し、他の人々とうまく力を合わせるには、どうすればよいか。

② 次の大きな時代区分、グローバリゼーション2.0は、大恐慌と二度の世界大戦によって中断したものの、大まかにいって1800年から2000年まで続いた。この時代、世界のサイズはMからSに縮まった。グローバリゼーション2.0における変化の重要因子、世界の統合を進める原動力は、多国籍企業だった。多国籍企業は、市場と労働力を求めてグローバル化した。共同出資によるオランダやイギリスの会社と産業革命の発展が先鋒をつとめた。この時代、前半の世界の統合は蒸気機関と鉄道による輸送コストの軽減が、後半は通信コストの軽減―電報、電話、パソコン、人工衛星、光ファイバー、初期のワールド・ワイド・ウェブが原動力になった。この時代にわれわれはまさに世界経済の誕生と成熟を目にした。大陸から大陸へと大量の商品や情報が移動することによって、世界市場が生まれ、生産と労働の両方の世界的な取引がそこに生じた。ハードウェアの分野での飛躍的進歩―最初は蒸気船や鉄道、そして電話やメインフレーム・コンピュータといったもの―が、このグローバリゼーションの時代の原動力であった。この時代の重要な課題は、次のようなものだ。自社は世界経済にどう適合するのか? どうやってビジネスチャンスを自社のものにするのか? 自分の会社を通じてグローバル化し、他の人々とうまく力を合わせるには、どうすればよいか? (中略)

③ グローバリゼーション3.0は、世界をSサイズからさらに縮め、それと同時に競技場をフラットにした。また、グローバリゼーション1.0の原動力が国のグローバル化であり、2.0の原動力が企業のグローバル化であったのに対し、3.0の原動力は個人がグローバル化し、グローバルに力を合わせ、またグローバルに競争をくりひろげるという、新しく得た力なのである。また、個人や小集団が簡単にむらなくグローバル化することを可能にしたのは「フラットな世界のプラットフォーム」という現象である。一つヒントを差し上げよう。フラットな世界のプラットフォームは、パソコン(誰でも自分のコンテンツをデジタル形式で生み出すことを突然可能にした)、光ファイバー(個人がほとんどただ同然で世界中のデジタル・コンテンツにアクセスするのを突然可能にした)、ワークフロー・ソフトウェアの発達(世界中の個人が、距離に関係なく世界のどこからでも同じデジタル・コンテンツの共同作業ができるようにした)といったものが集束して生まれた。こんな集束は、誰も予期していなかった。2000年頃にそれが起きた。世界中の人々が、ある日突然、個人としてグローバル化する絶大な力を持っていると気づいた。世界中の個人が競い合っているのを、これまで以上に意識しなければならなくなり、しかもただ競い合うのではなく、協力する機会もまた飛躍的に増えた。その結果、誰もがこう自問できるようになったし、また自問しなければならなくなった。私は個人として、現在のグローバルな競争やビジネスチャンスのどこに割り込めばよいのか? 一人で他の人々とグローバルな共同作業をするには、どうすればよいのか。グローバリゼーション3.0がこれまでの時代とまったく異なるのは、サイズを縮小し、世界をフラット化し、個人に力を与えたことだけではない。もう一つの違いは、グローバリゼーション1.0と2.0の牽引力は欧米の人やビジネスだったという点だ。たしかに中国は18世紀も世界有数の経済大国だったが、グローバル化とそのシステムの改良は、欧米の国や企業や冒険家が主に進めていた。しかし時代が進むにつれて、この傾向はどんどん薄れていった。なぜなら、世界をフラット化して縮めていくグローバリゼーション3.0は、日増しに欧米の個人だけではなく、(非欧米、非白人の)多種多様な個人の集団によって動かされるようになっている。フラットな世界のあらゆる国々の個人が力を持ち始めている。グローバリゼーション3.0によって、多くの人々がゲームに直接参加できるようになり、あらゆる肌の色の人間が役割を果たすようになっている。(出典:トーマス・フリードマン著、伏見威蕃訳『フラット化する世界〔増補改訂版〕』日本経済新聞出版社、2008年より抜粋。文中の表現を一部分変更した。)

注. フラット化:世界のシステムが指揮・統制の垂直的なシステムから、世界の多様な人々の「接続と共同作業」の水平な仕組みに移行していくことをさし、インターネットを通して、世界のビジネススタイルが均一化してゆく傾向をさす。グーグルのようなプラットフォームが今後さらに世界のフラット化を加速させていく。

資料2

グローバリゼーション1.0と2.0は一方向の国際化

① 今まで日本経済と企業の成長は、その経済・企業活動の国際化に大きく支えられてきた。実際、日本のGDP成長は、外需要因の貢献が内需要因を超えることもあったし、日本企業の収益成長も、海外市場の事業収益の伸びが、低迷する国内事業収益を補って余りがあったからのことであった。

② ここまで発展した日本のグローバリゼーションの歴史をたどってみると、三つの段階に分けてみることができる。第一段階の国際化は、日本から製造物を輸出することから始まった。やがて、海外現地市場により受け入れられるために、輸出先市場における現地生産へと進展していった。いずれも最終的な行き先は、当時最大規模を誇った米国市場であることが多く、一部の商品に関してのみ欧州やアジアの市場に向かう構図だった。いずれにしろ、この「グローバリゼーション1.0」では、日本から各主要市場を個別に「点」で結ぶ形となっていた。

③ 80年代以降の、第二段階の国際化は「グローカル戦略」が目指された世界であった。商品サービスの現地ニーズヘの適用、現地での生産・販売の一体的進行、現地での意思決定等「ローカル化(現地化)」が一方で進展し、他方では、研究開発、調達、生産、サービスを世界の最適市場で行い、日本で開発し、アジアで生産し、欧米で販売するといった世界展開をする「グローバル化」も進展した。この「グローバリゼーション2.0」では、各点が深掘りされることと同時並行して、各点がグローバルに「線で連結される」形となった。ただし、その線の最終的な行き先は米国市場であり、まだ日本から海外への一方向の性格が強かった。実際、アジアに部品を輸出し、アジアで生産されても、最終販売先は米国市場であるのが主流であった。

④ グローバリゼーション1.0と2.0に共通することは、1)物づくり大国日本では、“製造業"が主導する国際化であったこと、2)世界の中心市場は“米国一極"市場に近かったこと、そして3)日本企業のグローバリゼーションは日本から外へ向かう“一方向"の流れの性格が強かったことである。

双方向の流れを前提とするグローバリゼーション3.0が始まった

⑤ しかし、世界のグローバリゼーションは質的な変化を伴って進化して「グローバリゼーション3.0」と呼ぶべき時代に変わってきている。21世紀にはいって、知識産業化が始まった。製造業はイノベーションによって高付加価値化を追求し、金融・サービス業が知識産業として急速にグローバリゼーションの主役の一つに躍り出てきた。

⑥ こうした高付加価値化には、産業の「地域集約化」が大きな条件となる。特定産業の世界のリーダー企業が特定地域に集積することで、周辺に関連企業や下請け企業が数多く集まり、グローバルな地域拠点となる。もちろん知識や技術情報も集積し、相互の切磋琢磨の中でイノベーティブな技術やサービスが発見され、それが、周辺に集約された関連企業の協力で、付加価値が高く、グローバル市場を対象とする製品・サービスが生まれてくる。自動車、バイオ・エレクトロニクス※、製薬などは徐々に世界で特定地域に地域集約が進んでいる。代替エネルギー開発も地域集約型で開発しないと各国・各社の技術は拡散してしまうだろう。

※バイオ・エレクトロニクス:バイオテクノロジーとエレクトロニクス (→電子工学 ) を組合せた用語。生物あるいは生体物質がもつすぐれた機能,たとえば脳における情報処理・神経伝達機能,DNA (→デオキシリボ核酸 ) の記録機能,エネルギー変換機能,生体膜の情報伝達機能,酵素の触媒機能,抗体の抗原認識機能などを有効に利用して電子工学の新分野を開こうとする研究領域。具体的な応用としてバイオセンサ,バイオチップ,バイオコンピュータなどの研究開発が進められている。

「ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典の解説」

https://kotobank.jp/word/%E3%83%90%E3%82%A4%E3%82%AA%E3%82%A8%E3%83%AC%E3%82%AF%E3%83%88%E3%83%AD%E3%83%8B%E3%82%AF%E3%82%B9-165984

⑦ また、イノベーションには、世界の多様な人材、技術、知、情報が集まる「地域集積」も欠かせない。世界の頭脳と感性が混ざり合ってはじめてブレークスルー・イノベーションが誕生する。世界の研究開発企業や金融情報サービス企業は、こうした知と情報と人材の「地域集積」を大事にする。研究開発型の企業はボストン、シアトル、サンディエゴ、ロンドン、ノルウェー、スイスに集積しているし、知と情報が付加価値の源泉となる金融、情報サービス、プロフエッショナル・サービスは、現在、ニューヨーク、ロンドン、東京、シンガポールに集中している。

⑧ そして、こうした地域集約と知識集積のインフラを構築した都市が、グローバルの輪の中心拠点となって発展していく時代になった。こうしてグローバリゼーション1.0と2.0における「点」は「面」となった。しかも、その地域の面は、米国一極集中ではなく、欧州連合(EU)地域経済圏やBRICs(ブラジル、ロシア、インド、中国)諸国などの経済力の台頭で、「多極化した面」の性格を持っている。

⑨ また、これらの地域面は太い線で結ばれて「グローバルの輪」を作り始めている。面がグローバルにつながっていないと国際競争力を持てなくなった産業が増えている。例えば、米、欧州、日本、アジアで均質の鋼板を同時に提供できない鉄鋼メーカーは自動車会社に相手にされない。半導体メーカーも、同一製品を世界の拠点で電機企業に供給できなければ市場を去るしかない。製薬会社が巨額の開発研究費を回収するには、一気に世界の薬品市場で販売する体制が不可欠になっている。金融・資本市場では、世界の主要市場を結ぶ動きが進んでおり、特に為替に関しては24時間取引が定着している。

⑩ このような動きについていけない金融機関は力を落としかねない。このように地域面を結ぶグローバルな線は太くなってきているのである。この線はグローバルな輪だけではない。EUの成功に倣い、アジア経済圏の各拠点を結ぶ「アジアの輪」が生まれつつある。アジア各国の順調な成長を反映して、アジア域内の相互貿易や相互直接投資の割合は急速に増えている。日本、中国、ASEAN(東南アジア諸国連合)、豪州、インドを含むアジアの輪に深く関わっていないと、「アジアは日本の裏庭」というのは過去の幻想になりかねない。そして、最も重要なことは、この地域同士をつなぐ輪が、“双方向の流れ"の中ではじめてグローバルの意味を成していることである。かつての日本企業にとってのグローバリゼーションは内から外ヘ一方向に流れる線であったが、グローバリゼーション3.0では、資本が内から外、外から内に「双方向に流れる線」に進化している。想像してみるといい。日本のメーカーばかりが集約し、世界の一流企業や関連企業が参加していない工業団地をつくっても、グローバルに通じる高付加価値製品が生まれる地域集約拠点とはみなされないだろう。また、日本人の頭脳集団だけを集めた知的集積地からは、日本の常識を覆すイノベーションは生まれないだろう。海外から企業が日本に進出し、日本企業と交流すること、海外からの頭脳と情報が日本に集まって、日本の頭脳と交流することではじめて高付加価値が生まれるはずである。だからこそ対内直接投資の促進が重要なのである。

⑪ グローバリゼーション3.0になって、各国ともグローバルな輪の一つの中核的な地域面になろうとして、世界の企業進出を呼び込んでいる。そして、世界の巨大企業はグローバルな輪を完成するために、強者は買収・提携策による「世界再編」を進めているし、弱者はグローバルプレーヤーと手を結んでグローバルの輪から外れないように努力している。日本企業は世界再編を視野に入れた企業戦略を考える必要があり、日本市場だけで乱立して戦っていては、淘汰されてグローバリゼーションの波に飲み込まれかねない。

出典:『企業価値向上のための外資活用策プロジェクト中間報告』21世紀政策研究所、2008年11月より抜粋。文中の表現を一部分変更した。)

資料3

第一の波:石油の武器化

① 国家資本主義※は石油輸出国機構(OPEC)が設立された1960年、一部の資源国に初めて利益をもたらしはじめた。国営石油会社は1940年代から存在したが、世界で最も重要な商品である石油がひときわ有効な外交政策上の武器になったのは、1973年後半からである。OPECはこの時期、第四次中東戦争でイスラエルを支援した報復として、数カ国向けの生産を減らし、アメリカとオランダヘの禁輸に踏み切った。第二次世界大戦の終結後、実質ベースではほとんど値上がりしていなかった原油価格は、ものの数週間で1バレルあたり3ドルから12ドルヘと4倍に跳ね上がった。このオイルショックを機に、何十年にもわたって政治・経済面で無力だとみなされていたOPEC諸国はその印象を振り払い、他方、アメリカは深刻な不況とインフレに見舞われ、欧米では灯油とガソリンがさまざまな形態での配給対象となり、ソ連の外貨準備が急増して歴史的な岐路においてその経済を支えた。

② 現代の資源ナショナリズム※※が誕生したのは、産油国が「互いに足並みを揃えて行動すれば、世界の生産量をコントロールして、欧米の多国籍企業の収入に占める自分たちの取分を大幅に増やせる」と知ったことによる。買い手市場がたちどころに売り手市場へ変容した。価値の高まった国営石油会社に対して、政府は以前よりも手綱を緩めた。サウジアラビア政府はサウジアラムコを100%国有化し、これに倣う動きが相次いで、OPECが事実上のカルテルとなることを可能にした。要するに第四次中東戦争にまつわる紛争は、国際政治とグローバル経済におびただしい、しかも永続的な影響を与えたのだ。

第二の波:新興国の成長

③ 国家資本主義の第二の波は、1980年代から90年代初めにかけて訪れた。きっかけは、中国、ロシア、インド、ブラジル、韓国、メキシコ、トルコなど、いわゆる新興国における経済の自由化と成長である。貿易自由化によって何十カ国もの間で消費需要が急拡大し、以後、グローバル経済への参加者が数億人単位で増えたところ、新興国の大半では経済の舵取りに政府がかなり直接に関与してきた。中国とロシアは何十年ものあいだ指令経済に頼っていた。大企業――主に裕福な名門―族が経営する大企業――が特定の経済セクターを実質的に独占する国もいくつかあった。ジャワハルラール・ネルーやインディラ・ガンジーのインド、戦後のトルコ、制度的革命党による70年におよぶ一党独裁下にあったメキシコ、軍事政権と国家主義政権が何度も入れ替わったブラジルは、「自由市場国だけが長期にわたって繁栄を維持できる」という考えを決して完全には受け入れなかった。これらの国では、政治文化の影響により「主な経済セクターを政府の実質的な管理下に置いておくべきだ」とする信念が生まれたが、その裏には欧米の資本主義者からの搾取を防ぐ意図もあった。

④ 多くの新興国政府は、企業に競争、より多くの利益確保、目的に沿った投資、新規市場への輸出、外資の受入などを認める改革を行ったが、自由市場原理に対しては相変わらず及び腰である。これらの改革を行った当事者は実験への意欲を持っているのかもしれないが、彼らの多くが成長過程で教育を受け、職業経験を積んだ場は、情報開示に消極的な権威主義政治に絶えず人材を供給することを目的とする政府系組織である。それらの組織で覚えをよくして出世するには、(創造性や進取の精神ではなく)忠誠を示すことが欠かせない。一部の当局者は本心から自由市場資本主義を信奉している。しかし、政治風土はゆるやかにしか変化せず、歴史を紐解けばよそ者による収奪の事例には事欠かないため、「国富は政府が管理すべきだ」という信念が折に触れて甦る。

⑤ 中国やロシアほかいくつもの新興国は、個人の権利を守る独立の裁判所、巨利を得た人々の権力を監視する独立の報道機関、先行きの見通しやすさにつながる開放の文化を欠いてはいても、経済の自由化によって力強い成長を実現した。新興国では、発展度合いや市場の成果を決める上で、政治的要因が需要など経済の基本的条件(ファンダメンタルズ)と少なくとも同じくらい大きな意味を持つ。世界におけるこのパワーバランスの変化に何とか適応しようとする慌てる西側の各政府や、あらゆるリスクを無視して数億人もの新たな顧客や働き手を必死に追い求めようとする企業は、油断による重いつけを支払うことになるかもしれない。

⑥ これらのリスクは時とともに増大していくだろう。2001年にゴールドマン・サックスのエコノミストチームが、ブラジル、ロシア、インド、中国を「BRICs」と総称して以来、これら4カ国には、多国籍企業、世界の投資コミュニティ、西側のメディアなどが揃って興味を示してきた。同チームは2003年に公表した『BRICsとともに見る夢:2050年への道筋』と題する世界経済見通しにおいて、堅実な政治判断を下して幸運にも恵まれたなら、「いまから40年も経たないうちに、BRICs経済は全体として、ドルベースでG6(アメリカ、イギリス、ドイツ、フランス、イタリア、日本)を凌ぐ規模になるだろう」と述べている。長期にわたって経済成長が続くと、従来はなかった政治的な影響力も手に入る。ブラジル、ロシア、インド、中国がひとたびグローバルな金融の流れ、知的財産権、通商問題などをめぐる規制作りへの影響力を強めたなら、西側は現在とは大きく異なる政治上の難題に直面するだろう。

⑦ ただし、ゴールドマン・サックスのアナリストは、BRICsが長期目標を達成するためには、政治リーダーが「成長を後押しする政策を維持して、それに見合った制度を設けるために」努力することが欠かせないと述べている。インドとブラジルは、中国やロシアよりもこの努力を続ける可能性が高い。国家資本主義を掲げる北京やモスクワの政治指導者が成長促進政策を取るのは、主として国内の安定を保つためなのだから。彼らは仮にいつの日か、経済成長と社会秩序の二者択―を迫られていると感じたなら、秩序の回復を優先させるはずだ。そしてその際には、政府の掌中にある膨大な資源が役に立つだろう。この種の摩擦は、中国やロシアのように、政治的な反対意見の無難なはけ口が少ない権威主義国で生じやすい。インドとブラジルの政治を動かす勢力は当面のところ、自国の経済成長に果たす政府の役割は控えめでよいと考えているようだ。もっとも、社会が深刻な混乱に陥ったら、あるいはブラジルの場合は大油田の発見をきっかけに誘惑にかられたら、いっしか方針を変える可能性がないとはいえない。

第三の波:富の使い道

⑧ 新興国の成長や近年における商品価格の高騰によって溢れんばかりの富が生まれ、それが第二の波を形成した。これらの動きは「全ての船を浮上させた」わけではないが、南アジア、東欧、ラテン・アメリカなどで多数の消費者の生活水準を向上させ、世界中で新興中産階級の形成を促した。ブラジルの経済成長率は、2001年までの25年間は平均年率1%ほどで推移していたが、2008年には7%に迫った。インドは1988年から2003年にかけて平均6%だったが、2007年は過去最高の9.6%を記録した。ロシアは1998年から2008年まで平均7%近い数字を達成しており、これは原油や天然ガスなどの商品価格が高騰した影響が大きい。中国経済は30年にわたって年率9.5%という驚くべき高成長を遂げてきた。アメリカとEUへの工業製品の輸出が、莫大な外貨を次々ともたらした。これらの潮流が相俟(あいま)って、結果的に世界各地で巨額の余剰資本が蓄積されて政府系ファンド(Sovereign Wealth Fund :

SWF)※※※の必要性を生んだ。SWFの責任者が投資判断を下すに当たって追求するのは、利益、政治的効果、それともこの両方だろうか。

⑨ SWFの多くは運用の実態がベールに包まれているため、確かな答えを導くのは不可能である。しかし、ノルウェーなど西欧のSWFやカリフォルニア州などの年全基金が、たとえばイランやスーダンから資金を引き上げるというように、政治的要因を考慮しながら投資判断を下しているなら、情報開示に消極的な権威主義国家も同じだろうと推察するのが合理的なはずだ。

第四の波:危機とチャンス

⑩ 2008年秋、欧米の政府は凄まじい規模の経済介入に乗り出した。ヨーロッパでは、国家統制主義と社会民主主義の伝統があるため、企業の国有化や救済への政治的な抵抗はアメリカよりも心持ち小さいが、西欧諸国は第二次大戦期からこのかた、国家によるこれほど大がかりな経済への介入を経験していなかった。日本やオーストラリアなど、自由市場を重んじる他の主だった国々も政府介入の動きに追随した。アメリカ議会は1930年代以降で初めて、国内の金融業界や主力業界への介入に本腰を入れた。

⑪ 国家資本主義国の多くも不況により打撃を受けた。2008年7月に1バレル147ドルだった原油価格が、2009年2月には40ドル未満まで下落したのを受けて、ロシアは過去10年で初めて財政赤字に陥った。ロシア政府は国営企業や民間の旗艦企業を何社も救済し、何百万人もの消費者をパニックに陥れないよう配慮しながら慎重にルーブル安を誘導し、数多くの銀行を支援しなくてはならなかった。ドミトリー・メドベージェフ大統領は2008年10月、国内紙のインタビューで預金者を安心させようとした。「わたしは預金口座をどれも開設したままにしています。預金はいっさい引き出していませんし、ルーブルをドルに換えてもいません。私の預金も、国民のみなさんの預金と同じように安全だと考えています」。大統領が自身の預金口座について公にコメントするのは決してよい兆候ではない。

⑫ 世界の金融システムに不良資産がウイルスのように広まっても、中国は他国よりもはるかに不良資産が少なかったが、欧米の取引先による輸入停止のあおりで2008年には多数のメーカーが操業停止に追い込まれた。失業率の上昇により、社会不安が通常よりさらに高まりかねない深刻なリスクが生じた。にもかかわらず、中国経済は目覚ましい回復力を示した。インドやエジプトのように、他の多くの新興国と比べてグローバルな通商の流れや金融機関の不良資産との縁の薄い国も、世界不況によるダメージが小さく、比較的すぐに回復した。

⑬ このような状況を受けて今後の数年は、一般に自由市場資本主義のせいだとされる世界経済のメルトダウンの影響により、「賢明な規制のもとにおける民間セクターの競争は、長期的な経済成長に欠かせない」と考える人々の主張が力を弱めるだろう。この問題を念頭に置きながら、中国やロシアほか多くの国で国家資本主義が実際にどう運用されているかを理解することが非常に重要である。その強みと弱みを知り、今後わたしたちの暮らしにどのような変化をおよばしそうかを見極めるために。(出典:イアン・ブレマー著、有賀裕子訳『自由市場の終焉:国家資本主義とどう闘うか』日本経済新聞出版社、2011年より抜粋。文中の表現を一部分変更した。)

※「国家資本主義」とは、国家が経済活動を主導することによって推進される資本主義のこと。共産主義から市場経済への移行期にある中国、ロシアや、国際競争力の強化を図るインド、ブラジルなどの新興国および中東産油国などで採用されている。

※※「資源ナショナリズム」とは、石油などの天然資源を保有する発展途上国が資源に対する主権を回復し、自国の利益のためにその生産量や輸出価格などの決定を自ら行おうとすること。

※※※「政府系ファンド(Sovereign Wealth Fund: SWD」とは、各国の政府が出資する政府系投資機関が出資するファンドのこと。同ファンドに積極的な国には、アラブ首長国連邦(UAE)、サウジアラビア、クウェート、カタール、中国、ロシア、シンガポール、ノルウェーなどがある。

資料4

① 地域統合には、政治、安全保障など様々な側面が存在する大局的に見た場合、政治・経済統合が中心的な位置を占めるものであった。そして、第二次世界大戦後、経済的な地域統合は、三つの波を伴って展開した。第一の波は、50年代末にヨーロッパ統合(EEC)が出発したことから始まり、それはヨーロッパの中でヨーロッパ自自由貿易協定 (EFTA)の形成をもたらし、また60年代、70年代には、ラテン・アメリカ、アフリカに広がった。第一の波の特徴は、小規模で、政治的にも、経済的にも均質な国の間で作られた。第二の波は、80年代後半から始まる。この第二の波の特徴は、先進国と開発途上国双方を含む大地域統合(メガリージョン)への動きを伴ったことである。第三の波は、90年代の後半から見られるものであり、その特徴は、第二の波とは逆に、二国間での多くの協定が結ばれるようになったことである。そして、これら三つの波は、次々と前の波にかぶさっていった。すなわち、第一の波で作られた地域経済統合のいくつかは現在まで続き、第二の波においては、第一の波の地域経済統合に加えて、先進国と開発途上国の双方を含む大地域統合が作られ、第三の波の現在、大地域統合に加えて、多くの二国間の自由貿易協定(FTA)※が作られている。

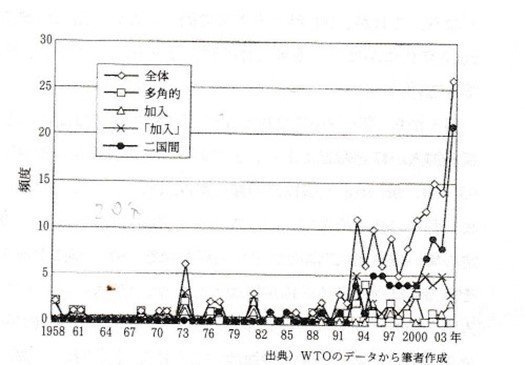

② 図1は、58年から現在に至るまで、それぞれの年にGATT/WTOに通告された地域協定の頻度を示してある。第一は全体の頻度である。第二は、地域協定のなかで、三ヶ国以上が加入している地域協定(多角的地域統合)の形成である。第三の加入は、既存の多角的な地域協定に新たに加入した通告数である(既存の多角的な地域協定にあるひとつの国が加入するケース。たとえば、ルーマニアのEU加盟)。第四の「加入」というのは、既存の多角的な地域協定に、新規加入ではないが、たとえば、ある関税同盟※※やFTAとFTAを結んでいく(たとえばASEANと中国の自由貿易協定)、というものである。第五は、新たに二国間の協定が通告された件数である。

図 1 地域協定の頻度

地域協定に、新規加入ではないが、たとえば、ある関税同盟※※やFTAとFTAを結んでいく(たとえばASEANと中国の自由貿易協定)、というものである。第五は、新たに二国間の協定が通告された件数である。

③ 通告された地域協定の頻度総数は、58年から80年代の末まで、それほど大きな変化はない。しかし、80年代末から増大し始め、90年代の初頭には大きく増大し、年平均5~10となる。これが、90年代後半まで続く。これが第二の波である。そして、90年代末から2000年代にかけて、地域統合の頻度はさらに、そして急速に進展する。これが、第三の波である。

④ 図1から、第一の波においては、二国間の地域協定はほとんど見られず、多角的な協定、新規加入がほとんどであることがわかる。第二の波(80年代から90年代末)においては、93、94、95年と地域協定の頻度が高まるが、そこでは新しい多角的協定も数多く結ばれ、また既存の多角的協定への「加入」も見られた。しかし、90年代半ばになると、多角的協定の勢いは衰え、二国間協定が主流となる。2000年になると、二国間協定が急激に増大する。そして、既存の多角的協定に加入したり、「加入」したりする傾向も増大する。加入も「加入」も一方の相手は既存の多角的協定であり、他方の相手は一つの国であり、二国間的な色彩が強い。第三の波の特徴は、まさに二国間主義が主流であるといってよい。(中略)

⑤ 90年代末から2000年代初頭にかけての東アジアにおける協力の動きは、世界の経済統合の動きから言えば、まさに第三の波の中で行われた。そこでは、日本、韓国、そして中国という、それまで地域経済統合に入っていなかった北東アジアの国がさまざまなFTAを結び始めた。(中略)ここでの特徴は、日本、中国、韓国の間にはFTAが存在しない(日韓ではFTA交渉が行われているが)。そして、日本、中国、韓国は、ASEAN全体、あるいはASEANの国と個別にFTAを結んでいる、ということである。(中略)アメリカと東アジアの国々との貿易関係、投資関係はきわめて大きく重要なものである。(中略)アメリカの戦略は、東アジアに排他的な地域統合が進み、アメリカが排除されることを防ぐということであろう。それを回避するには、何らかの形で、東アジアとFTAを結ぶことが必要である。(出典:山本吉宣「地域統合理論と『東アジア共同体』」、山本武彦・天児慧編『東アジア共同体の構築1:新たな地域形成』岩波書店、2007年、第11章より抜粋。文中の表現を部分変更した。)

※自由貿易協定(Free Trade Agreement :FTA)とは、二国間または地域間(多国間)の協定により、モノの関税や数量制限など貿易の障害となる壁を相互に撤廃し、自由貿易を行なうことによって利益を享受することを目的とした協定。さらに現在では、モノだけでなく、サービスや投資なども含めたより広範な分野での取引の自由化が含まれる。

※※「関税同盟」とは、一定の地域内の関税や貿易障壁をなくし、さらに域外から輸入する物に対する関税重商規則を、各締約国で全て実質的に同一にする同盟のこと。

資料5

① 民主化を近現代史の長いタイムスパンの中で捉え、それぞれの時期における民主化の歴史的特徴を示したのが、(中略)サミュエル・ハンチントンである。ハンチントンは、民主化が世界の1カ国や2カ国の個別現象にとどまらず、多くの国がほぼ同時期に民主主義体制へと転換した動きを民主化の波と名づけ、近現代には大きく三つの波(時期)があったと論じた。

② 第一の波は、19世紀初頭から第一次世界大戦までの比較的長い時期である(1828~1926)。この波はスペイン(一部はポルトガル)植民地のいくつかのラテン・アメリカ諸国の独立で始まり、第一次世界大戦後にヨーロッパなどで民主主義が誕生したことで終わった。第一次世界大戦の一因となった帝政ドイツでは、敗戦後に当時世界で最も先進的と賞賛された民主主義憲法をもったワイマール共和国が誕生し、日本でも大正デモクラシー運動が起こり、体制は民主主義的性格を強めた。しかし第一の波で誕生した民主主義国家は、その後、少なからぬ国が非民主主義体制へと転換する(これは逆流と呼ばれる)。1930年代にヒットラー率いるナチスが政権を握ったドイツが世界史上まれにみる全体主義国家へと転換したこと、日本も政党政治が脇に追いやられて軍部が権力を握ったことは、その例である。

③ 第二の波は、第二次世界大戦中から戦後にかけての第三世界における民主主義国家の誕生である(1943~62年)。この時期には、世界的規模で植民地支配が終焉して数多くの新生国家が誕生し、アジア諸国も大半がこの時期に独立を遂げたが、民主主義体制から出発した国が少なくない。この時期にも逆流が発生したが、第三世界諸国でのみ起こったことに特徴がある。例えば、アジアでは韓国、ミャンマー、パキスタンでクーデターが発生して民主主義政権が倒れ、その後に軍政が登場したし、軍が権力を握らなかった国でも特定政党が独裁化傾向を強めるなど(例えば、シンガポール)、多くの国が民主主義体制から権威主義体制へと移行した。この逆流現象から生まれた権威主義体制の一つが開発主義国家なのである。

④ 第三の波は、南ヨーロッパから始まった(1974年から)。第二次大戦後、大半のヨーロッパ諸国が民主主義体制となったなかで、ポルトガル、スペイン、ギリシャの南ヨーロッパ諸国では軍政が残っていたが、1974年にポルトガルで民主化運動が発生して民主主義体制へと転換し、スペインとギリシャの軍政も崩壊した。この民主化の波は南ヨーロッパ地域にとどまることなく、ラテン・アメリカヘと伝播して軍政や権威主義体制の崩壊へと繋がり、アフリカでも支配的であった一党独裁体制の終焉を促し、ソ連・東欧地域でも社会主義体制が終焉して民主主義体制へと転換した。南ヨーロッパ→ラテン・アメリカ→アフリカ→ソ連・東欧と世界各地を駆け巡った民主化の波が、1980年代中頃にアジアにも到達し、アジア諸国で民主化運動が爆発したのである。(出典:岩崎育夫『アジア政治とは何か:開発・民主化・民主主義再考』中公叢書、2009年より抜粋。文中の表現を一部分変更した。)

(2)各資料の共通点と要約

●各資料の共通点

政治や経済が地球規模で一体化するグローバリゼーションが段階を踏んで世界に波及する経緯を論じている点で各資料共通している。

●各資料の要約

資料1

交通の発達と情報・通信技術の発展から、国から企業そして個人の集団へとグローバル化の担い手の変遷を論じ、特に世界中の個人が競争・協力するグローバリゼーション3.0の段階をフラット化と名付けている。

資料2

日本のグローバル化の歴史を述べている。製造業が主導して米国一極市場に向けて日本から一方向の流れであったものが現地化の進展と生産・流通・販売の工程ごとに世界の最適市場で分業した。製造業は技術革新による高付加価値化を追求する一方、金融・サービス業が主役へ躍り出た。米国一極集中から多極化へ、一方向から双方向という国際化の方向性の変化について論じている。

資料3

国家資本主義の動きを石油などの資源と関連付けて整理し、オイルショックとリーマン・ショックを経て、新興国の台頭、特に中国経済の伸長に注目している。

資料4

第二次大戦後の経済的な地域統合の動きを概観し、地域的な特徴や先進国間から途上国間の変遷を述べ、多国間から2国間の自由貿易協定への動きを押さえている。

資料5

19世紀初頭からの民主化の波について歴史的変遷を述べている。民主化した国は逆流をはさみながら、一党独裁体制やソ連・東欧の社会主義が終焉して世界の民主化への流れは止められないことを印象付けている。

(3)各資料の論点整理

資料1:フラット化

●グローバリゼーション1.0:1492年から1800年

👉大航海時代における国家の海外進出=国のグローバル化

・軍事力、馬力、風力、汽力(蒸気動力)を利用して世界を統合させる。

・国家や政府は、壁を打ち壊して、世界の統合を図ろうとした。

●グローバリゼーション2.0:1800年から2000年

👉交通と情報・通信技術の発展による多国籍企業の活動=企業のグローバル化

・多国籍企業は、市場と労働力を求めてグローバル化した。

・前半の世界の統合は蒸気機関と鉄道による輸送コストの軽減が、後半は通信コストの軽減が原動力になった。

・交通や情報・通信技術のハードウェアの飛躍的進歩を原動力とする。

●グローバリゼーション3.0:

👉パソコン、光ファイバー、ワークフロー・ソフトウェアが集束=個人のグローバル化

・フラット化(フラットな世界のプラットフォーム)

・世界中の個人が競争・協力する。

・担い手は欧米の人やビジネスから(非欧米、非白人の)多種多様な個人の集団へと

資料2:日本のグローバリゼーション(国際化)の歴史

●グローバリゼーション1.0と2.0の特徴:

1)製造業が主導する国際化

2)米国一極市場

3)日本から海外への一方向の流れ

●グローバリゼーション1.0:日本から各主要市場を個別に「点」で結ぶ

・製造物の輸出から輸出先市場における現地生産へと進展。

・輸出先は米国市場が中心。

●グローバリゼーション2.0:80年代以降、「グローカル戦略」が目指される

・「ローカル化(現地化)」の進展と研究開発、調達、生産、サービスを世界の最適市場で行い、日本で開発し、アジアで生産し、欧米で販売するといった「グローバル化」が進展。

・各点が深掘りされ各点がグローバルに「線で連結される」。

・輸出先は米国市場中心で日本から海外への一方向の性格が強い。

●グローバリゼーション3.0:一方向から双方向へ、点から面へ

・製造業はイノベーションによって高付加価値化を追求、金融・サービス業が知識産業としてグローバリゼーションの主役へ。

・高付加価値化の条件として産業の地域集約化と人材、技術、知、情報の地域集積。

・地域集約と知識集積のインフラを構築した都市が、グローバル中心拠点となる。

・米国一極集中ではなく、多極化した面の性格を持つ。

・これらの地域面は太い線で結ばれてグローバルの輪を作り始め、輪が双方向の流れとなっている。

・各国ともグローバルな輪の中核的な地域面になろうとして、世界の企業を誘致している。強者は買収・提携策による「世界再編」を進め、弱者はグローバルプレーヤーと手を結んでグローバルの輪から外れないように努力している。

資料3:国家資本主義の動き

第一の波:石油の武器化~1973年後半

・資源ナショナリズムに基いてつくられた石油輸出国機構(OPEC)が第四次中東戦争で石油戦略を発動し、禁輸や原油価格の引き上げによってオイルショックをもたらした。

第二の波:新興国の成長~1980年代から90年代初め

・新興国における経済の自由化と成長。BRICsの台頭。商品価格の高騰。

第三の波:富の使い道:2001~2008年

・世界各地で巨額の余剰資本が蓄積されて政府系ファンドを生んだ。

第四の波:危機とチャンス~2008年以降

・2008年のリーマン・ショックにより、欧米の政府は経済介入に乗り出した。

・他国よりもはるかに不良資産が少なかった中国経済は目覚ましい回復力を示した。

資料4:第二次世界大戦後の経済的な地域統合。

第一の波:50年代末にヨーロッパ統合(EEC)、ヨーロッパ自自由貿易協定 (EFTA)の形成、

60年代、70年代に、ラテン・アメリカ、アフリカに広がる。

・小規模で、政治的にも、経済的にも均質な国の間で作られた。

・地域経済統合のいくつかは現在まで続く。

・多角的な協定(GATT・WTOなど)

第二の波: 80年代から90年代末

・先進国と開発途上国双方を含む大地域統合への動きを伴う。

・地域経済統合に加えて、先進国と開発途上国の双方を含む大地域統合が作られる。

・新しい多角的協定、既存の多角的協定への加入。

第三の波: 90年代後半~

・二国間協定

・大地域統合に加えて、多くの自由貿易協定(FTA)が作られている。

・90年代半ば、多角的協定の勢いは衰え、二国間協定が主流となる。

・2000年代、二国間協定が急増。そして、既存の多角的協定への加入傾向の増大。

・90年代末から2000年代初頭にかけての東アジアにおける協力の動き

資料5:民主化の波

第一の波:19世紀初頭から第一次世界大戦まで (1828~1926)。

・スペイン植民地のラテン・アメリカ諸国の独立~第一次世界大戦後にヨーロッパなどで民主主義が誕生。

・第一の波で誕生した民主主義国家は、その後、非民主主義体制へと転換(逆流)。

第二の波:第二次世界大戦中、戦後の第三世界における民主主義国家の誕生(1943~62年)。

・世界的規模で植民地支配が終焉し多くの新生国家が誕生、アジア諸国も大半がこの時期に独立し、民主主義体制から出発した国が少なくない。

・この時期にも逆流が発生したが、第三世界諸国でのみ起こった。

第三の波:南ヨーロッパから始まった(1974年から)。

・民主化の波は南ヨーロッパ地域からラテン・アメリカヘと伝播して軍政や権威主義体制が崩壊し、アフリカの一党独裁体制の終焉を促し、ソ連・東欧の社会主義体制が終焉して民主主義体制へと転換。

(4)解答例

問題1

政治や経済が地球規模で一体化するグローバリゼーションが段階を踏んで世界に波及する経緯を論じている点で各資料共通している。

資料1は交通の発達と情報・通信技術の発展から、国から企業そして個人の集団へとグローバル化の担い手の変遷を論じている。資料2は日本のグローバル化の歴史を述べている。資料3は国家資本主義の動きを石油などの資源と関連付けて整理している。資料4は第二次大戦後の経済的な地域統合の動きを概観している。資料5は19世紀初頭からの民主化の波について歴史的変遷を述べている。

資料1では情報・通信技術の発展から、グローバリゼーションの担い手が国から企業そして個人の集団へと移り、世界中の個人が競争・協力する状況をフラット化と名付けているが、私はこの点に注目する。2020年から携帯電話は5Gの段階を迎え、車の自動運転やVR、MRを用いた新しいコンテンツの開発、遠隔治療、ドローンによる配送など、情報通信技術はいまや生産、流通から医療やエンターテインメントなど私たちの生活に深く進入してきた。情報通信のテクノロジーがグローバリゼーションの波を質的に変化させる時代が到来している。

2 0 1 0年から始まったアラブの春では、ツイッターなどのSNSがデモや集会での目覚しい動員力を見せつけた。ソーシャルメディアの広がりは、個人による政治活動を世界規模で結び付け、民主化の波を世界の津々浦々へと広げてゆく原動力となっている。(796字)

問題2

資料3では国家資本主義のグローバルな動きを指摘している。豊富な資源を他国から守り、自国で管理する動機が国家資本主義の背景には存在する。すなわちOPECの石油であり、ロシアの天然ガスであり、ブラジルのボーキサイトなどがこれに該当する。

しかし、石油の可採年数は約50年と限られており、また気候変動の問題から再生可能エネルギーの転換といった脱炭素社会への移行が各国で始められている。いまや産油国が経済成長をもたらす時代は去りつつある。こういった事情は天然ガスも同様であり、またボーキサイトなどの資源も将来は枯渇する。50年単位で未来を予測すると、豊富な資源を力の源泉とする国家資本主義は終焉を迎える。

先進国では、スマートグリッドなどの新しい技術が普及してエネルギーの地産地消が進むと同時に、生産・流通から交通や医療、サービスに至るまで地域のなかでネットワーク化が進展する。こうした動きは地方分権の政治の流れと呼応して分散型の社会へという方向へと推し進め、国家の牽引力は弱まるだろう。

こうした地域分散の政治経済は主に地球環境問題や高齢化に直面した先進国から始まるが、高齢化はやがて中国などの新興国にも到来する。次のグローバリゼーションの波は国家ではなく地域のニーズに合わせたさまざまな資本主義が各地で花開く、多様性の時代と位置付けることができるだろう。(595字)

👇オンライン個別授業(1回60分)【添削指導付き】

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?