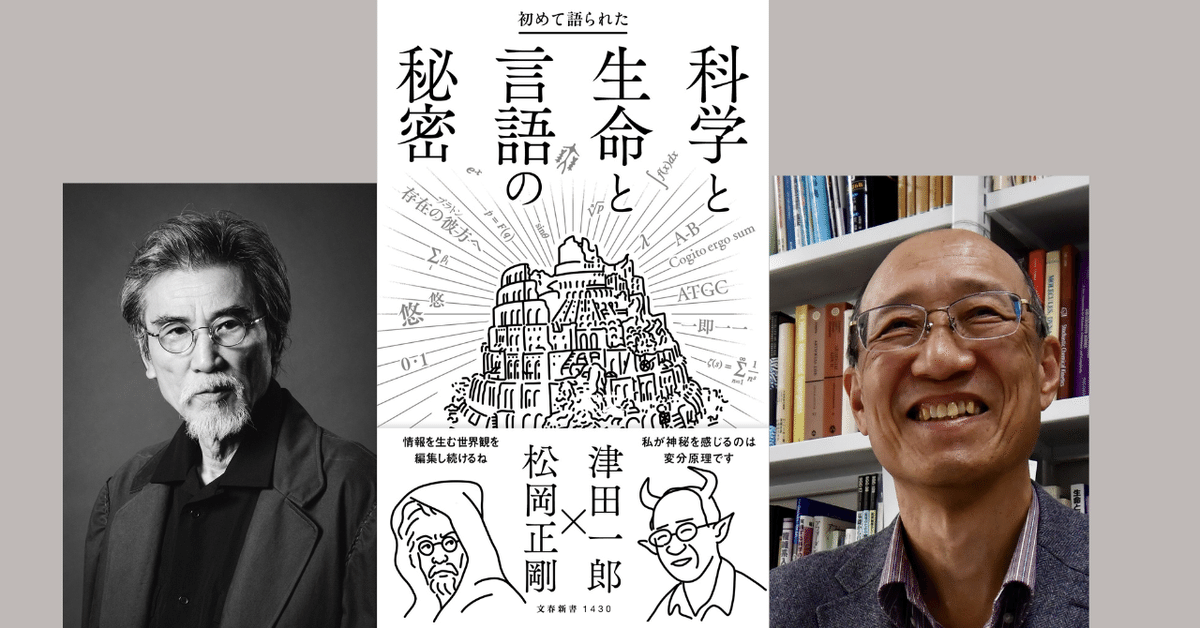

編集工学者・松岡正剛と数学者・津田一郎が語り合う「言語の起源の謎」。『初めて語られた科学と生命と言語の秘密』

話者のひとりはカオス理論の確立者であり、複雑系科学の第一人者の数学者、物理学者の津田一郎。またもうひとりは、「編集工学」を掲げ、情報を生む世界観を追究してきた博覧強記の松岡正剛。1980年代初頭、新しい生命科学と数学が生まれつつある胎動に胸躍らせていた松岡氏は、津田氏と出会い、科学に物語性を接続するその才に触れ、心打たれたという。

ここでは、両名の初となる対話集『初めて語られた科学と生命と言語の秘密』(文春新書)を一部抜粋して紹介する。part1

「言語の起源」の謎

松岡 世界中の言語はバベルの塔が崩れて以降、各地各様のローカルな言葉が派生してきたわけですが、今日地球上に残っているものでも3000以上の言語があって、数世紀前は1万以上もの言語が林立していたわけです。メインになる言語と「消滅していく言語」との攻防がたえず局地的に繰り返される中で、ではなぜ言語はこんなにもたくさんあるのかということは、あいかわらず謎なんですね。もともとヒトの群れの中で言葉が交わされるようになったころからの謎でしょう。それでも「言語の起源」をめぐっては、ルソーをはじめ、グリム兄弟やフンボルト兄弟のような言語文化の研究者が出てきて、いくつかの仮説が並列してきました。

地球上にはたくさんの言語があるけれども、もとの起源は一つの言語であったという説。人類学的な見方で、アフリカ大陸からルーシー(アウストラロピテクス)たちが分散移動していくにつれて、農耕や遊牧などの生活形態やさまざまな風土や気候条件によって身体の発音機構も変わったので、皮膚や目の色が変わるように言語も変化していったのではないかという説。大きくはチョムスキーの生得説とピアジェの獲得説に分かれるんですが、言語は髪や皮膚以前の問題、すなわち脳や進化の奥にあるものが出てきて言語になったと考える説、あらゆる言語に対して普遍的な文法があると考える説。いろいろの主張があった。そこに、言語以前の「認知」に焦点を当てる見方が加わってきた。認知科学や認知言語学です。ここでは、「脳」と「心」と「言語」を同時に内包するシステムが機能していると見立てて、コンピュータの中でモデル化する試みも出てきた。フォーダーやミンスキーのような人気のある仮説も出てきました。一言でいえば「脳」と「心」と「言語」にはこれらを構成したり代理したりする、ユニットやフレームやエージェントがあるんじゃないかというものです。

しかし、こうした主要な説を破るような言語観もある。ぼくはわりに若い時期に、空海の「声字実相義」という考え方に出会いました。それは、声になっているものと文字になっているものは分けられなくて、われわれの頭や身体の中には「内声の文字」がすでにひそんでいて、それが躍動しているという考えです。空海の言う「内声の文字」はプシュケーとかプラーナみたいもので、ふだんは蕾(スポータ)の状態になっている。そういういまにもはち切れようとしているものが「内声の文字」としてあって、それが弾けて外に出ていくんだけれど、もともとその奥には蕾に秘められたマントラや言霊のようなものがあって、それはのちのちの変化の可能性をもちながらも分節化されていない基体としてあるというんですね。

空海は真言宗を興したので、マントラや言霊はのちに「真言」というふうにまとめられてしまうんですが、なかなか刺激的でした。

ぼくが若いときに影響を受けた言語観は、そのほか、ライプニッツとフレーゲと三浦梅園と本居宣長と白川静ですね。ライプニッツの考え方は、世界の現象をあらわすためにはせいぜいアルファベットと同じ程度の数の、20から30の構成要素的言語があればすべてあらわせるというもので、フレーゲの言語観は1879年の『概念記法』で示されたものですが、知識を測る思考ツールとしての「式言語」であらわしている。論理式とも共鳴するものですが、最初にこれを見たときは仰天しました。

津田さんも興味をもたれている三浦梅園の言語観は、『玄語』などの三部作として発表されていて、その考え方は「反観合一の条理学」として示されていますね。梅園はそのことを「分かれて相反し、合して一になる」と説明しています。どんな概念もその奥では二つのプレ概念が向かいあうか、表裏一体になっていて、その対置しあうものがメタな言語性を統合した姿なんだと言っているんですね。宣長の言語観は「からごころ」を排して、古代日本語を読むという方法にあらわれます。歴史は「タダの詞」で説明してもいいが、本質は「アヤの詞」でしか示せないという、すこぶる日本的な言語思想です。

これから話しあってみたいのは、こうしたいろいろな言語観を、ではどのように科学的な世界観や世界モデルとの照応関係のなかで持ち出せばいいかということですね。

それでは、このへんで津田さんの見方を伺いたいのですが、世界観と言語観を結ぶ見方は、たとえばタンパク質とアミノ酸の関係、タンパク質と核酸の関係、ネットワークとシナプスと神経伝達物質の関係、あるいは遺伝子と進化の関係などに、けっこう交差できると考えますか。そのためには、言語の謎をもっと解くべきなのか、それともそういうものを科学が取り込んでしまうのがいいのかどうか、そのへんも含めてお聞きしたい。

津田 ずっと聞いてるだけでもいいような大きな問題がずらりと提示されましたが、ひとまず私の問題意識を示すためにタンパク質の話をしてみたいと思います。タンパク質をめぐっては、昔からあるパラドックスがあります。「レヴィンタールのパラドックス」です。

タンパク質というのは、100個以上のアミノ酸がペプチド結合によってつながれています。細胞内で一定の秩序構造に正確に折りたたまれることで、アミノ酸配列に固有の機能を付与するのですが、100個のアミノ酸残基のタンパク質にはおよそ3の200乗(およそ10の100乗)通りの立体構造が可能であり、そうするとタンパク質が網羅的に安定状態を探すことは現実的に不可能であるというパラドックスです。詳しい計算は以下のようにして導かれます。

100残基のポリペプチドがあるとすると、99のペプチド結合があるわけですけれども、それぞれのペプチド結合には二つの角度があるので、立体構造には全部で198通りの組み合わせがあることになる。発現するタンパク質にも三つの安定な状態がありえて、そのうちどれか一つをとってタンパク質の機能が発現するのだとすると、組み合わせの数は3の198乗、つまりおよそ10の96乗くらいになるわけですよね。そうすると、たとえば1ピコ秒(10の-12乗)に一回の速いペースで折りたたみが起きて、最安定構造を探っていくのだとしても、トータルで10の84乗くらいの秒数がかかる。

しかし、宇宙年齢は10の18乗秒しかないんですよ。だから猛烈な速さですべての可能な状態を通過して安定状態に落ち着くなんてことは、とてもじゃないけれどできない。つまり、全探索はしていない。となると、どうやってタンパク質はベストな対応をつけていくのか、そこが謎としてのこるんです。

松岡 うん、勘定が合わない。

生体の中には「マントラ」に近い仕組みがある

津田 というか、全探索ではない最良の方法とは何かという問題です。一方で、タンパク質には正しく折りたたまれるための回路があって、三次構造としての立体構造をもつタンパク質の折りたたみは、実際にはアミノ酸の一次構造で全部決まっているという仮説が出たりしました。「アミノ酸配列さえ決まれば、タンパク質の立体構造は一義に決定する」とするものです。固有の構造を獲得するためのシナリオはあらかじめ決まっているのだとする見方。

しかし実際には、細胞内のタンパク質はかなり混み合っているので、しばしば他の分子との相互作用によって“変性”が起きてしまう。タンパクが劣化していく変性のプロセスというのは、疎水性のものが表に出たときに、疎水性のもの同士が結合していってモルテングロビュールという糸玉状のものになって機能が発現しなくなる、というものですね。ヘタしたらそれがアルツハイマー病でたまると言われているアミロイドβとか、狂牛病のプリオンというものになる。これはタンパク質の三次構造の折りたたみの段階で失敗が起きることが原因です。それはまずいんだけれども、じゃあ折りたたみの失敗を元に戻せるかというと、ゆで卵を生卵に戻せないようにムリである。不可逆過程だからムリだというんですね。ただ最近は、小さいタンパク質であれば可逆的で、ある程度は再生できると言われるようになってきた。変性する要因になっている阻害剤を徐々に取っ払っていくと、元に戻せるようです。

実際にもそうした再生プロセスは生体の中でもおきているらしく、それを可能にするのが「シャペロン」(chaperone)というタンパク質です。シャペロンはタンパクの疎水性の部分に蓋をする性質を持っているので、先にシャペロンが疎水性の部分にくっついてしまうと、他のものがくっつくのを防ぐんですね。するとタンパクがおかしな変性をすることなく、きちんと機能を発揮するよう折りたたんでいくことができる。あるいは、いったん変性してしまっても、そうやってシャペロン風のものをうまく使えば、もう一回、機能を持ったものに戻れる。

もともと「タンパク質が変性する」とは、ポテンシャルを移行させることなんだけれども、そのポテンシャル自体はものすごく小さいので、実際には移行といってもほとんど平坦な変化です。深い谷があって変性するわけではなくて、あるのはものすごく浅い谷なので、物理の知識からすれば戻せるだろうと思えます。そして、実際に小さいタンパクならこれまでは戻らなかったものを戻せることがわかったんですね。

だから生体の中には、さしずめ「マントラ」に近い仕組みが、遺伝子レベルではないにせよ、タンパク質レベルではあるということなんですよ。

(続)