そんな日のアーカイブ 14 2003年の評論家

講義と講義のあいだの休み時間に、ふっととなりのひとが交わす会話が耳を掠めることがある。この日、わたしの右どなりにいたのはめずらしくお若い女性だった。黒ぶちのめがねをかけた真面目そうなひとが、その右どなりのきりっとした感じの女性に、ゆっくりとした口調で話し始めた。

「わたしの高校の先輩に坂口安吾がいるの」

「あら、坂口安吾って新潟のひとだったの。知らなかったわ。有名人がいて、いいじゃない。うちはそういうのだれもいないわ」

「でもね、先生たちはね、坂口安吾は学校をサボったり悪いことをしたりして中退したひとだから、君たちは安吾を見習ってはいけませんっていうのよ」

「へえー、新潟じゃ安吾は不良なのね。そのころから堕落してたって?」

「ふふふ、そうなの」

ついつい引き込まれて聞いてしまい、唸る。安吾を見習ってはいけませんというのはいかがなものだろう、とその教育的指導に首を傾げたりもする。

しかしまあ、どんな作家も誰かの先輩なのだ。そういえば、私の出た京都のはずれの高校の卒業生名簿に山村美沙さんの名前を見つけたときはちょっと複雑な思いだったと思い出す。川本三郎さんは麻布から東大法学部だから、それはもう、有名人の宝庫であるなあと思ったりもする。

さても、そのご本人はさりげなく壇上にあらわれ、「東京のおもしろさは下町と山の手というふたつの極、異なるエリア、歴然と違った街を抱えているところです」と親しげな語り口で話し始められた。

江戸時代、下町は町人の町であり、山の手は武家屋敷の町だった。その後、山の手は軍人や政府役人の町となった。その違いは微妙な差ではあるが現在でも残っているという。

例えば、とにこやかに川本さんは言う。

「安くておいしい大衆居酒屋があるのが下町です。職人や工場労働者が働いたあと自前で一杯飲める店が生まれたんです。紙関係の工場の夜勤明けのひとがのれんをくぐる赤羽の『まるますや』は朝9時から、立ち飲みの『いこい』は朝7時から店を開けているんです。そんなふうに町の事情が店のかたちをつくっていくんですね。一方、残念ながら山の手は気取った店が多いんです。どの店もこじゃれた小料理屋風になっちゃうんですよ」

資料を斜め読みしてみると、東京の郊外の発展史は,おおよそ三期にわけられるという。

江戸時代から明治まで,明治末年から大正のなかごろまで、そして現在。地域的に見ると第一期は旧市内中に郊外的地域 があり,第二期に省線山の手線沿線,大体においてその外側であり,第三期は東京市域の境界又は所によっては更にその外方に見い出されるのだそうだ。

日露戦争のあと、東京の下町と山の手にもうひとつあたらしいエリアが加わりました、と川本さんは続ける。

それが郊外である。明治時代の後半、工業社会化したため地方出身者の人口が増加し旧市中ではおさまらなくなり人口が西へ移動した。それまでの大家族制から核家族化していったこともあった。若い夫婦が積極的にしがらみから離れて独立し、新しい生活を始めようとしていた。

明治の終わりの郊外というのは渋谷、代々木、千駄ヶ谷、大久保である。夏目漱石の「三四郎」に野々宮先輩という人が出てくる。このひとのモデルは寺田寅彦であるのだが、その先輩が「大久保」に住んでいる。市中の本郷に住んでいる三四郎はその先輩を「郊外へ自らを放逐した可哀想な人である」と思っている。

市中というのは路面電車と徒歩の町である。下町、日本橋、神田、本郷、芝など全て歩いて回れる所である。なるほど漱石は歩く人であった、と高橋源一郎さんのお話を思い出す。

その市中の人間から見ると郊外はいかにも遠く、暗く,寂しい,轢死体のあるようなところで、市中に住めない貧乏な人の住むところだというイメージがつきまとっていた。つまり、郊外はマイナスの目で見られていたのである。

その郊外がプラスのイメージに転換していったのは明治後年である。明治40年田山花袋は代々木に引っ越した。郊外移転を自覚的に文学的な立場として考えているひとたちがいた。

「郊外は文筆業者にとって,静かな,仕事の出来る場所としてとらえられていた。 田端文士村,馬込文士村,阿佐谷文士村と,大正から昭和にかけて東京の郊外に多くの文士が住むようになったのは郊外がものを書く人間にとって「静かないい場所」 になったからだろう」

「独歩がワーズワースやツルゲーネフら西洋の文人たちの目を通して郊外風景の美しさを発見していったように,また蘆花がトルストイを通して田園暮らし を始めたように,中西悟堂もまた夕暮れに家に帰っていく農夫を見てはミレーの「晩鐘」を思い,雑木林をひとり歩いてはソーローの「森の生活」を思う。……彼らは,西洋を通じて田園への憧れを抱くようになり,その実現の場として,東京の西郊を選んだわけである」と川本さんは書いておられる。

大正12年(1923年)関東大震災が起こり、旧市内が壊滅的状況となった。そこへ西への開発が急速に進み、私鉄の駅を中心に町ができ、郊外住宅地に発展していった。誕生期の郊外にはどこにいっても商店街があった。ああ、そうかあ、とねじめ正一さんの住む阿佐ヶ谷の商店街の話を思い出す。

東京は震災後の帝都復興を祝したあと,昭和7年に市区大改正を行なう。郊外への人口の拡大に伴い,新たに荏原,豊多摩,南葛飾などの郡部を市中に入れ,それまでの15区が一気に35区にふくれあがった。杉並区,世田谷区,渋谷区,葛飾区などはこのときに誕生している。

郊外文学の例としては荻窪在住の石井桃子作「ノンちゃん雲に乗る」がある。映画化もされ、ノンちゃん役の鰐淵晴子さんのかわいかったこと! そうそう、川本さんは映画のお話もお得意なのだ。

昭和二十二年の発行であるこの本には郊外生活の特色がよくでている。昭和一桁のころの物語で、東京郊外武蔵野が舞台となっている。両親と兄妹の家族で、父親のサラリーマンが電車に乗って市中へ働きに行く。緑豊かな郊外の2階建の一軒家には子供部屋があり、書斎がある。子供が大事にされている。子供文化がうまれてくる。鈴木三重吉はその子供文化を担った功績のあるひとである。

これに対して下町では両親ともに働く人が多かったこともあって、子供は外で遊び、町の子だった。青島幸男は子供の頃、郊外の練馬の家にいって書斎があったことに驚いている。下町の子供たちは児童小説を読まなかった。親は子供にお小遣いを持たせ、落語とか蕎麦屋、浅草なら映画館とか、大人文化のいいものを吸収することを認めていた。だから、下町の子供は郊外の子供よりも成熟がはやい。

犬を飼っているのも郊外の特色であった。番犬としてではなくペットとしての犬である。ノンちゃんちでも「エス」を大事にしていた。国木田独歩の小説のなかに「ポチ」という名の犬が出てくる。これはフランス語の「プティ」から来ている。佐藤春夫氏は「美しい町」というユートピア物語のなかで理想の家の条件のなかに犬を飼うことを入れていた。それが小市民の風景で当時は輝いて見えていた。これに対して「下町のペットは猫だ。犬は飼えない」と森まゆみさんも言っている。

やがて単身者も郊外に住むようになる。林芙美子昭和五年に「放浪記」が出版され、作家活動が始まり郊外に住むようになった。若い女性が一人で住むにたえる郊外住宅ができた。

麦畑のなかに三角屋根のアパートや文化住宅が建ち始めた。それは新しい女性の生きる場所にふさわしい郊外の住宅だった。それは希望の土地としての郊外住宅地であった

郊外の文化住宅は,昭和初年,”昭和つかのまの平和”の時代に,ささやかな小市民的幸福 の象徴となった。それから東京大空襲までの日々が、杉並に住んだ久世光彦さんの思い出す古き良き昭和なのかもしれない。フランスから1924年4月に帰国した佐伯が電信柱、風、駅のガード下、郊外の道など集中的に描いたのは東京下落合だったと今橋映子さんに教わった。

70年代から80年代にかけて,多摩川沿いに広がっていく郊外は,車を中心とした町である。山田太一「岸辺のアルバム」「それぞれの秋」に見られる新郊外住宅の風景である。ここでは島田雅彦さんの多摩川のお話を思い出す。

「郊外生活者にとっては,消滅を繰返し続ける風景のなかで,アルバムは,失われた風景を思い出させる記憶の再生装置になる。郊外とは,近代日本にとって,崩壊と再生が繰返され続けてきた,大きなドラマの場所なのである」

「そこは関東大震災の後に東京の西に開けていった郊外とは少し様相が違う。車や電気製品に囲まれてアメリカナイズされた暮らしをしているだけではない。彼らは,かつて,昭和のはじめに「小市民」といわれた郊外生活者が信じていたほどにはもう家族の価値を信じてはいない。親子の関係も夫婦の間も,以前ほどには緊密ではない。」

「ひとをひとたらしめているのは記憶である。記憶の連続性である。過去の自分と現在の自分が確かな記憶によって結びついているときに,ひとは安定する。急速度の発展は,この発展の連続性を壊わしていく。若い父親の記憶がもう子どもには受け継がれないように,速度の急流に身をまかせていると,自分のなかの記憶が壊われていく」

「こういう新しく登場した冷えた郊外を,従来の暖かい郊外と対比させて,サバービアと呼ぶことにしたい。幸福な筈のサバービアに亀裂が生じたその結果,「サバービアの憂鬱」とよばれる心の病が生まれていった。同じことが,70年代から80年代にかけて,日本でも起ってきた」と川本さんは書いておられる。

川本さんが話されたこと、そして、他の講師のかたのお話や資料をつき合わせてみると、東京というもののおおまかな姿がぼんやりとでも、掴めそうな気がしてくる。

私自身は最近、横浜から東京に引っ越してきた新米都民である。二十数年前、文京区と国分寺に住んだ経験はあるのだが、それはわずかな期間であったうえ、人生の新米でもあったので、日々を暮らすに精一杯で、わずかに自分の住まいの近くのスポットを知っているにすぎなかった。やがてその記憶も薄れ、歌舞伎座と朝日カルチャーにはいけるのだが、ほかはとんと不案内、という横浜人だった。

東京全体の位置づけや歴史が身体のなかに入っていくにつけ、スポットが線で結ばれる。その線が次第に数を増やしていくと、町を面として捕らえることができるのだと実感する。京都で生まれ、地方を転々と移り住んだ私のなかの白地図はおかげさまでこんなふうにしてゆっくりとしかし確実に埋まりつつあるような気がしている。

*****

Wikipediaより

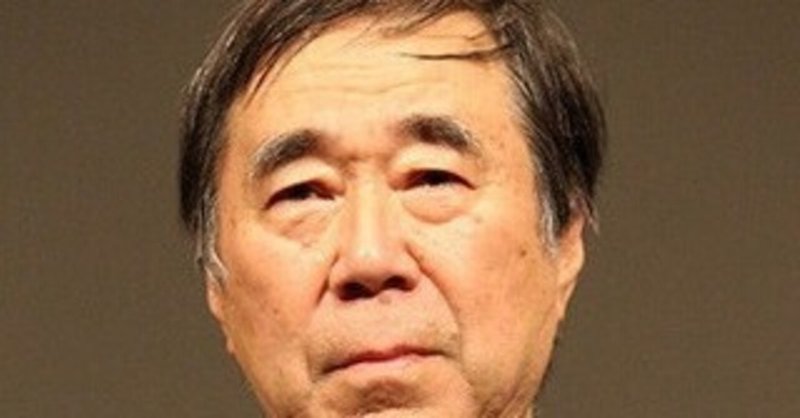

川本 三郎(かわもと さぶろう、1944年7月15日 - )は、日本の評論家、翻訳家。読売文学賞、サントリー学芸賞(社会・風俗部門)選考委員。東京都渋谷区代々木山谷町(現・代々木4丁目)出身[1]。

ファッション評論、ファッション史研究の川本恵子(1951年 - 2008年)は妻。俳優の富田浩太郎は次姉の夫[2]。母方の叔父に、滋賀プラスチック代表取締役でスケベ椅子の開発者の西四辻公敬がいる[3][4]。また、歌人の冷泉為任は川本の母方の伯父にあたる[3]。母方の祖父の西四辻公堯は陸軍少将で子爵、貴族院議員[3]。

*****

*****

2003年7/28〜8/2まで、東京・有楽町よみうりホールで開かれた日本近代文学館主催の公開講座「第40回夏の文学教室」に参加し「『東京』をめぐる物語」というテーマで、18人の名高い講師の語りを聞きました。

関礼子・古井由吉・高橋源一郎

佐藤忠男・久世光彦・逢坂剛

半藤一利・今橋映子・島田雅彦

長部日出男・ねじめ正一・伊集院静

浅田次郎・堀江敏幸・藤田宣永

藤原伊織・川本三郎・荒川洋治

という豪華キャスト!であります。

そして17年が経つともはや鬼籍に入られたかたもおられ、懐かしさと寂しさが交錯します。

その会場での記憶をあたしなりのアーカイブとして残しておきます。

読んでくださってありがとうございます😊 また読んでいただければ、幸いです❣️