宮本武蔵 没後360年

こんにちは。

藤原玄信、新免武蔵守、新免玄信、新免武蔵、宮本二天、バガボンド。

全て、宮本武蔵の呼び名です。

かの人物の表現は、二天一流兵法の始祖、文武両道に率い出た人格者、はたまた狂気の荒くれ者などなど、その性格にも多様な評価がありますね。

彼の名前は演劇、小説、漫画、映画、アニメなどの作品で広く取り上げられ、現代では「剣豪」または「剣聖」と称されています。

戦国期を剣だけで渡り歩き、晩年までどの藩にも属さず、フリーランスとして生き抜きました。

通底しているのは、その思想や生き様は現代でも研究の対象になり学び得るところが多いと言うところです。

その宮本武蔵、没後360年を迎えました。

但し、6月13日 ※他の説で6月19日とも言われています。

武蔵ゆかりの各地では顕彰祭などの法要など、いろいろな行事が執り行われています。

武蔵が歩いた人生については、なんちゃって剣道家だった私も、過去には武蔵の剣術の極意について勉強したことがあります。

なので、一言二言語りたいとの欲求はありますが、武蔵の人生をクロジニカルに追っていくと余りも深すぎて、枚挙にいとまが無いので要約したyoutubeで見ていただければと思います。

失礼

その代わりといって何ですが、私は、別の視座から少しお話ししたいと思います。

まず、最近の研究で明らかになったことですが、これまでは関ヶ原の戦いで武蔵は「西軍」について参戦し、敗れて逃げ落ちたと言われていますが、最近は「東軍」側で参戦していたことが資料で明らかになりました。

これまで、映画やドラマで語られていたストーリーが変わってきますね。

そして、武勇伝だけでは無く芸術の域でも発揮されたその実力にも興趣をそそられます。

武蔵の作品の中で、私が個人的に好きなのは

枯木鳴鵙図(こぼくめいげきず)

です。

ご存じの方も多い有名な水墨画ですね。

細い枯れ枝の先端に一羽の野鳥(モズ)が止まっている構図です。

私はボーとしたいときには、いつもこの絵を眺めています。

※もちろんレプリカです。

晩年の武蔵、何を思ってこの絵を描いたのか。

描かれている花鳥風月の粋(いき)よりも、張り詰めた緊張感を感じるのは私だけでしょうか。

主体であるモズを中心から外して、ほとんどが余白で表現されています。

そして、この枯れ枝の上にとまっている鍵状のくちばしを持っているモズが見ている先には、枝を登っている「小さな虫」がいます。

この虫のたどる運命は・・・

この構図については、研究者から哲学的な解釈が多く加えられています。

抜粋して・・・以下に

やがて、モズに捕食されてしまう運命の虫、諸行無常の弱肉強食の世界の大局観を表したもの。

否、はやにえにされる運命の虫は、河原にさらされる負け戦の武者たちの末路。

いやいや、この虫は剣の道の到達点の象徴としてモズに向かっている修行者を象徴する姿であり、その道は細くて険しい故に気を抜かず常に鍛錬を怠らないことの心がけを努々(ゆめゆめ)忘れないことを表現したもの。

その心構えは、五輪の書に通じています。

「千日の稽古を鍛とし、万日の稽古を錬とすべし」

(五輪書 水の巻より)

深掘りすれば、もっといろいろな思いが見えてくるものと思います。

この作品が完成された時期は、晩年だという説が有力です。

過ぎ去った戦いの日々。万感の思い、孤独、寂寥感。

単純である構図であるが故、いろいろな思いが込められていると思います。

私が、特に注目したいのは、モズという小鳥を敢えて描いたことです。

猛禽類の象徴は「鷹・鷲」などの大型鳥類が取り上げられますね。しかし、モズは猛禽ハンターと言われるくらい獰猛な鳥なのです。

小さいな体躯ながらも、その性質は猛々しいポテンシャルを秘めている。

いかにも、武蔵らしさがここにあるのだと思います。

皆さんはどう思いますか。

最後に、いろいろ描かれている武蔵漫画の中で、続編再開を願っている作品があります。

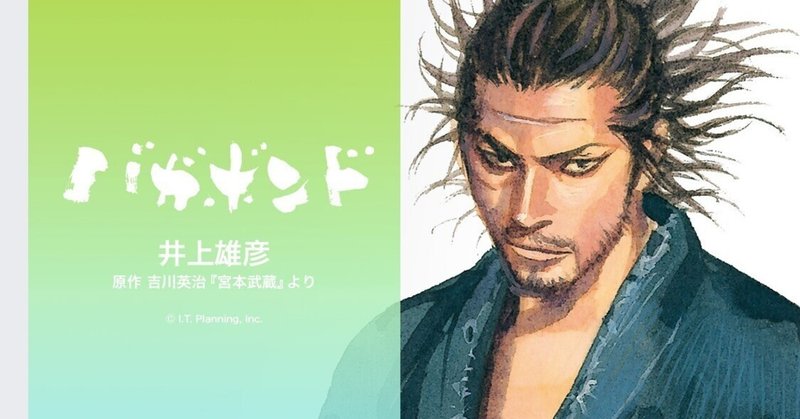

井上雄彦先生の「バガボンド」です。

有名な、吉川英治の小説『宮本武蔵』を劇画化したものであり、数々の賞を総なめにしてきた「名作」です。

2020年12月時点で、単行本の累計発行部数は8200万部という大記録を樹立しています。

しかし、小説と作画との乖離に悩んでいたようで、一時中断となりました。

是非、バガボンドの活躍を期待しています。

最後に、バガボンドとは、英語で「漂泊者」「漂流者」という意味だそうです。

言い得て妙ですね。

最後までお付き合いいただきありがとうございました。

いただいたサポートは、地元の観光情報発信に使いたいと思います。