世界史A No.8 戦間期 -世界恐慌(共通した対策からアメリカの外交まで)-

世界恐慌への対策

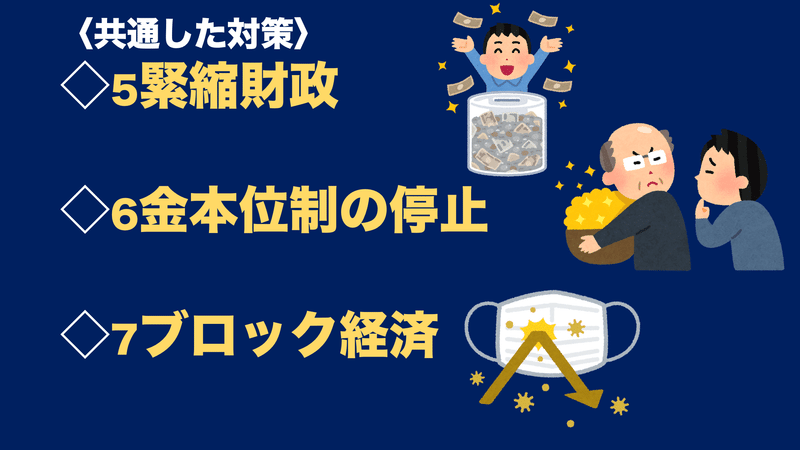

共通した対策

わた:世界に波及してしまった恐慌に各国はどのように対応したんでしょうか?

なっしT:一応、多くの国の対策には共通点があるよ。キーワードは「金を外に出さないようにする、蓄える」ってことだ。

わた:なるほど。じゃあ具体的な対策について教えてください。

なっしT:わかったよ。1つは「緊縮財政」だ。政府支出(歳出)を厳しく抑制する政策だね。2つ目は「金本位制の停止」だ。貨幣の価値と金とを切り離すってこと。最後に「ブロック経済」だ。本国と植民地、自治領のみで経済を回そう、って政策。

わた:「緊縮財政」と「ブロック経済」で金を外に出さないようにするってのはわかるけど、「金本位制の停止」はなんでやったんでしょう?

なっしT:自国の社会不安が起きると、「あれ、うちの貨幣って信用できるのかな、金(きん)に変えて、他の通貨に替えるべきなんじゃないか?」って考える人が続出する。そうなると、その国の貨幣が売られる。価値は安くなって、金が流出するから貨幣の価値がかなり下がることになる。

それを防ぐために「貨幣の価値と金とを切り離す」わけ。

わた:ドイツのハイパーインフレに少し似ていますね。

なっしT:そうだね。でも、この政策の中で限られた国にしかできなかった政策がある。

わた:そんなの簡単です。「ブロック経済」です。中学でやりました。植民地とか自治領が多くないとできないこの政策は、日本やドイツ、イタリアでは実行することができなかった。だから、新たな貿易相手の確保のために他国に進出したのがそれらの国で「ファシズム」的政策を行なった。ですね?

なっしT:さすがだよ!ブロック経済をやっている国の経済は回って、ブロック経済をやっていない国は貿易相手がいなくなる。植民地のない国は窮地に立たされるわけだ。ファシズムについては次回見ていこうと思う。

アメリカの恐慌対策(内政)

なっしT:まず初め、アメリカ。対策を行うのは、共和党のフーヴァーに代わって大統領になったフランクリン=ローズヴェルト。そしてその対策がニューディール政策!

わた:これも中学でやっています。失業者の救済のために公共事業を増やすってやつですよね。

なっしT:救うのは失業者だけでいいの?今仕事ができてる人は?

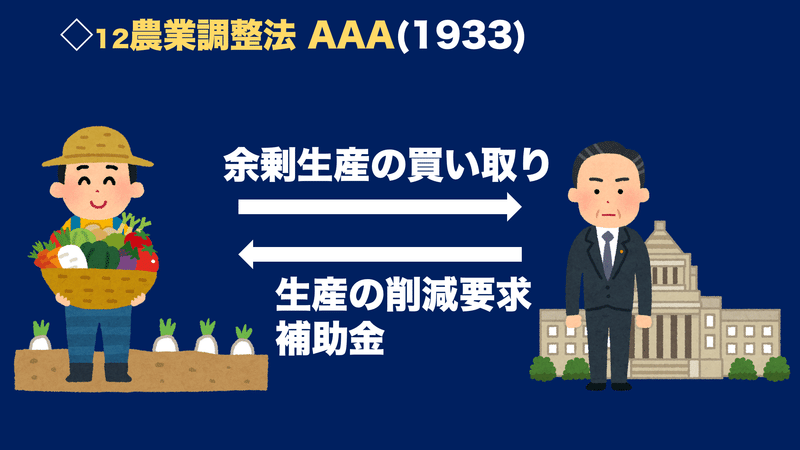

農業調整法AAA

わた:確かに…なっし先生…!!仕事がしたいです……

なっしT:三井…!諦めたらそこで試合終了ですよ…じゃあ農産物減らして?

わた:え…働くなって言うんですか?私たちは農産物を売って生活しているのに…

なっしT:今作りすぎても、生産過剰で物価低くなるだけだよ?だから減らして?その代わりに補助金あげるから。

わた:なんだ〜、先に言ってくださいよ〜。でも今もう作ってしまって売れ残っているものは?

なっしT:それは私たちが買い取りますよ。

わた:え、優しい…

なっしT:これがAgricultural Adjustment Act農業調整法 だよ。ニューディールの一環だね。

いまある余剰生産物を政府が買い取り、農家に対して生産削減の要求と補助金の支払い行う法律。

全国産業復興法NIRAとテネシー川流域開発公社TVAの設立

わた:これで農家は大丈夫ですね。じゃあ労働者は?

なっしT:他の会社と価格等の協定を結んでください。

わた:そんな…!価格競争をしていくことが生きがいなのに…!それをやめろだなんて…!

なっしT:そんなこと言ってるからものが売れないんだよ。ライバル会社と同じ価格・規格・生産量にすれば、平等に売れるじゃん。値段も下げる必要ないし。

わた:なるほど…!それは高い値段でたくさん売れそう。

なっしT:ただ、いらないものを高く売っても仕方ないからね。需要のあるもの(生活必需品)でやらないと効果は薄いよ。

わた:なるほど…

なっしT:これがNational Industrial Recovery Act 全国産業復興法だよ。

カルテルを形成し、価格や生産量の協定を結ぶことで企業の収入を安定させる。そうすることで、労働者の賃金を安定させようって法律さ。

わた:なるほど。でも、不当な値上げとかが起こりそうですね。

なっしT:それぞれにデメリットはあるから考えてみて。あとはみんな知っているTennessee Vally Authority テネシー川流域開発公社の設立。これはみんな知っている公共事業を増やす政策だね。

ワグナー法と社会保障法

なっしT:その一方、政府が企業に介入することは最高裁判所で違憲とされるんだ。

わた:え、今までのだめになっちゃうんですか?

なっしT:ローズヴェルトは考えるよ…そして閃く「企業を救うんじゃなくて、労働者だけ救おう!」ってね。それに基づいてできたのがワグナー法や社会保障法だ。ワグナー法では、労働者の団結権等を認めたため、産業別組織会議Congress of Industrial Organizationという組合ができたりもしたんだ。

わた:素晴らしいですね。

なっしT:だからNIRA,AAA,TVAは1933年に作られるけど、ワグナー法と社会保障法は1935年なんだよね。

わた:年号の違いもわかりやすいですね。

アメリカの外交

ソ連の承認

なっしT:次は外交だ。アメリカは1933年についにソ連を承認します!

わた:ついに?なんでですか?

なっしT:社会主義国のソ連を承認することは資本主義国にとっては嫌でしょ?ただ、どの国も第一次世界大戦で疲弊していたために下層階級を優遇する内閣が成立する。労働党とか、社会党とか民主党とかね。そのタイミングで平等を謳うソ連が承認されるわけだ。初めはドイツ、ラパロ条約覚えてるかな?主要国の最後がアメリカね。1933年。目的はソ連の市場開拓。五カ年計画でかなり発展していたからね。

わた:アメリカに認められたってことは…

なっしT:ついにソ連が国連に加盟します!

善隣外交と中立主義

わた:先生、No.5の最後フィリピンのところで1934年、ローズヴェルト大統領が10年後独立を約束ってありましたよね。やはり世界恐慌が関係するのでしょうか?

なっしT:鋭いね。世界恐慌で苦境に立たされたアメリカは善隣外交を行う。

わた:隣?善い?隣と仲良くするってことですか?今までは仲が良くなかった…?

なっしT:時は20世紀初め、ポーツマス条約締結(1905)に尽力したセオドア=ローズヴェルト大統領がいました。彼は棍棒外交という政策を行なっていました。棍棒を今にも振りかざすかのように他国を威圧しながら内政に干渉していく政策です。

わた:いかにも怖そうですね。

なっしT:たとえばカリブ海のキューバに対しては憲法内にプラット条項というのを認めさせ、合法的に内政に干渉していた。

わた:よくないですね…じゃあ善隣外交では見直されたってことですかね。

なっしT:その通り。このプラット条項は破棄され、キューバは完全な独立を達成。太平洋の足掛かりだったフィリピンに対しても10年後の独立を約束する。そうすることで快く交易を拡大をする一方で、国からの歳出をできるだけ減らせるのよね。

わた:なるほど…賢い…んで、影響力のない国には関与しない中立主義に戻るってわけですか?

なっしT:そうだね。1935年には中立法をもって戦っている国(交戦国)への物資の提供はストップする。だから第二次世界大戦への参加が遅いんだよね。

わた:でも、援蒋ルートって…

なっしT:…それはもう少ししたらまた話すよ。

より引用