東電福島原発事故現場から湧出する汚染水が処理水に加工されても,放射性物質に実質汚染された状態に変わりなし

さて,東電福島第1原発の事故現場から溢れ出る「汚染水」は,浄化作業を経たあとは「処理水」と呼ばれている。だが,放射性物質の汚染は完全に除去されておらず,トリチウムだけでなく,ほかの核種による汚染も完全に除去できていない。それでいて,その処理水を太平洋に流して処理するという原発事情は,永遠・不滅の理不尽になって顕在しており,この国の基本的な矛盾を表現しつづけている。

※-1「汚染水が処理水になった」ところで「処理水」が汚染されている定性的な状態になんら変化はなし

本ブログはとくに2023年6月の2日から6日かけて,「東電福島第1原発事故現場の汚染水問題,トリチウムが人間・生物に危険であるその害悪性(1)(2)(3)(4)」および「東京電力福島第1原子力発電所の廃炉問題,半永久的に続く難題」という題名をかかげて,

とくにトリチウムの残存およびその浄化不可能の問題をとりあげ,原発の利用にともなって発生している,非常に困難な地球環境汚染問題を議論していた。

本日はたとえば,『日刊ゲンダイ』2021年4月14日,https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/life/287910/2 14:10 の記事「原発汚染水にトリチウム以外の核種…自民原発推進派が指摘」が,こう指摘・説明するところから紹介してみたい。

東京電力が2020年12月24日に公表した資料によると,処理水を2次処理してもトリチウム以外に12の核種を除去できないことが分かっています。2次処理後も残る核種には,半減期が長いものも多く,ヨウ素129は約1570万年,セシウム135は約230万年,炭素14は約5700年です

「通常の原発でも海に流している」という報道も,誤解を招くという。

「ALPS処理水と,通常の原発排水は,まったく違うものです。ALPSでも処理できない核種のうち,11核種は通常の原発排水には含まれない核種です。通常の原発は,燃料棒は被膜に覆われ,冷却水が直接,燃料棒に触れることはありません。でも,福島第1原発は,むき出しの燃料棒に直接触れた水が発生している。処理水に含まれるのは,“事故由来の核種”です」

〔つまり〕一度,海に捨てたら取り返しがつかない。

汚染水(処理水)問題の報道にわれわれが接したとき注意を向けなければならないのは,つぎの事項である。

つまり,東電福島第1原発のように溶融事故を起こした事故現場の問題とであるが,2011年「3・11」以来,そこでは汚染水が湧出して止まらない状態のなかで,「通常の原発排水には含まれない」「11の核種」が,いいかえれば,その “事故由来の核種” も混入したかたちで,太平洋の海域に向けて,そのまま流しこむ算段になった。

しかし,そうした「処理水」の成分のなかに,まだ未処理のまま含まれている「11もの核種の問題」が,まるで存在していないかのように,マスコミ・メディアでは報道されていた。

ところが,その点の報道が的確になされないまま,実質「ほとんど虚偽に相当する」としかいいようがない,処理水の問題に関する世間への伝え方は,そもそも人びとの認識をはぐらかし,かつごまかすための言説ばかりが展開されてきた。

以上のような認識を踏まえていえば,「ストップ汚染水! -海をこれ以上放射能で汚染しないために-」『原子力資料情報室』2015/06/01,https://cnic.jp/6474 が示した関連の解説が,つぎのように,適切な批判をくわえていた。

東京電力が福島第1原発で〔2015年6月1日まで〕この4年間やってきた主な作業は,溶けた核燃料の冷却だ。その結果約60万トンもの高濃度汚染水が発生し,サイトをタンクで埋め尽くす状態だ。

3基の原子炉のメルトダウンという巨大過酷事故は,大量の汚染水という新たな問題を発生させ事故対策をより困難にしている。 “汚染水問題” の概要を簡単にまとめる。

-(中略)-

ALPS(アルプス:多核種除去装置)〔についての指摘〕

現在全体で約60万トンに達する高濃度汚染水対策についても,東電は2013年からALPS(アルプス)という設備で62核種の放射能を法令規準以下まで除去し,「処理水」として海洋放出する計画だ。

しかしこの装置は運転当初からさまざまな事故・トラブルに見舞われ稼働率も約50%と低く,想定どおりには稼働していない。またCo(コバルト),Ru(ルテニウム),Sb(アンチモン)やI-129(ヨウ素129)などは計画どおりには除去できていない。

高濃度汚染水から放射線の強い Sr(ストロンチウム)だけを除去する作業もおこなわれている。これは汚染水貯蔵タンク付近の高い放射線量を低減するためとされているが,東電はこの Sr 除去水も「処理水」といいはじめていて,「放射能除去」の定義のすり替えをはじめている。

原子力規制委員会も2015年1月,汚染水の削減策としてALPS等で処理した「処理水」(トリチウム総量で1000兆ベクレル)の放出を2017年以降認める決定を下している。これはALPS以外の設備で処理された「処理水」の放出も認めるものだ。

高濃度汚染水には,トリチウムが1リットル当り最高400万ベクレル以上も含まれる。この「トリチウム汚染水」について,東電が独自の「運用目標」を作ってみても,放出総量については法律上の規制がないので,事実上規制なしに等しい状態である。

規制側がおこなうべきことは,東電の汚染水対策の失敗を擁護する方針ではなく,放射能の総量規制の導入であろう。

以上のごとき原子力資料情報室の言及は,いまから8年も前の批判であったが,現時点である2023年の7月になっても,以上に指摘された汚染水(自称ないしは偽称では処理水)の問題は,基本点としてはなんら,解決も「処理」もされていない状態に留まっている。

けれども,そろそろいい加減になってといえばいいのか,なにやかや理由を付けては,東電福島第1原発事故現場から「汚染水を処理水に化けさせて」「放出(排出)するための算段」ならば,その理屈だけは準備できたつもりである。

※-2「処理水濃度,基準の40分の1に 政府,放出へ環境整備 中国,対抗措置も」『日本経済新聞』2023年7月5日朝刊,https://www.nikkei.com/article/DGKKZO72492980V00C23A7EA2000/

この『日本経済新聞』の記事は,前段で触れた「トリチウム以外の核種」の存在など,そっちのけにする報道に徹していた。つまり,問題の核心を完全にはずした伝え方を,それも正々堂々とおこなっていた。ここでは,冒頭の前文と添付の表「トリチウムを含む水は各国の原発から排出されている」のみ紹介しておく。

東京電力福島第1原子力発電所の処理水放出に向けた最終判断の材料がほぼそろった。日本は国際原子力機関(IAEA)から科学的な「安全性」のお墨付きをえたのにくわえ,トリチウムを国の基準の40分の1未満にまで薄めて放出する構えだ。漁業関係者や中国・韓国の懸念を和らげ,実現の環境を整える。(引用終わり)

このうち後半の段落は突っこみどころが,いくつかあった。そもそも,「トリチウム以外の核種」が,東電福島第1原発事故現場以外の各国原発から排出されていない事実には,目をつむっていた。

国際原子力機関(IAEA)から科学的な「安全性」のお墨付きをえたといういいぶんからして,眉ツバものであった。IAEAは原発の推進管理を是とする国際機関であって,処理水(汚染水)の問題に関してきびしい条件など,初めから要求できる立場にはない。

しかも,日本側は「トリチウムを国の基準の40分の1未満にまで薄めて放出する構え」だと表現を採って,その点を強調していた。「薄めて放出(排出ではなくこの表現で)する」ことになれば,なにも問題はないという見地であるが,これではなんといっても世話はない。

すなわち,太平洋へ処理水(実質はまだ汚染水)を流しこむ問題は,ともかく,なんでもかんでも「薄めて」放出すればいいのだから,格別にむずかしい技術などなにも要らない。

要は「薄めて流せ(!)」,それで万事,大丈夫,オーケーだということになっていた。簡潔には,それだけの手順をめぐる話題になっていた。

それでも,この※-2で紹介した記事は「国内外に丁寧な説明を 未曾有の事故,不安払拭へ」という小見出しをかかげた記事をつづけて書いていた。

しかし,その記事は,前述で指摘した「ALPSでも処理できない核種のうち,11核種は通常の原発排水には含まれない核種」の問題を,完全に除外したうえで書かれていた。それゆえ,初めからマヤカシを含めた記事だと批判されて,なにひとつ返すことばがないはずである。

※-3 ブログ『くろねこの短語』が,皮肉たっぷりに批評した処理水放出の「問題性」

『くろねこの短語』というブログ主が,2023年7月5日の記述,http://kuronekonotango.cocolog-nifty.com/blog/2023/07/post-cc78e9.html にかかげた表題は,つぎのものであった。

IAEAが福島第1原発の処理水の海洋放出計画について「国際的な安全基準に合致する」・・・でも,「この報告書は,その方針を推奨するものでも,支持するものでもない」ってなんのこっちゃ!!

〔ここからが本文→〕 IAEA(国際原子力機関)が福島第1原発の処理水の海洋放出計画について,「国際的な安全基準に合致する」と報告書を公表したってんで,新聞・TVは「処理水の海洋放出にお墨付き」なんて報道をしている。

でも,報告書とやらに目を通せば,序文にこんな文言が記載されている。

「東京電力福島第1原発の処理水を海洋放出する計画は,日本政府による国家的な決定である。この報告書は,その方針を推奨するものでも,支持するものでもない」

要するに,IAEAは日本の決定に口をはさまないし,だからその決定に責任はもたないよっていってるようなものだろう。

ああ,それなのに,「処理水放出による人や環境への放射線の影響は,無視できるほどごくわずか」って文言が独り歩きして,あたかも「安全」であるかのように報道されているのはおかしな話なのだ。

『琉球新報』の社説(「原発『処理水』放出迫る 強行は重大な人権侵害だ」)によれば,そもそも福島第1原発の処理水には,「生物が体内に取り込みやすいストロンチウム90や炭素14など,多くの放射性物質が低濃度で含まれている」んだとか。

でもって,「今回の放出では,まずトリチウム以外の濃度の総和が1ミリシーベルト未満になるよう希釈し,さらにトリチウムが国の基準値の40分の1未満になるまで希釈」するそうで,つまりは「『希釈した汚染水』というのが妥当」だそうだ。

さらに,IAEAがお墨付きを与えたところで,「関係者の理解なしに(処理水の)いかなる処分もしない」という2015年の取り決めがある。この約束を反故にするなら,政府も東電も説明責任を果たさなくてはならない。

ここで,前段で触れられていた『琉球新報』の「社説」を挿入しておくことにしたい。

〔記事に戻る→〕 公明党の山口メンバーが,「海水浴のシーズンにわざわざ排出する理由もとくにない」てコメントして,その舌の根も乾かないうちに「安全性を周知するための時間が必要だ,という意味だった」って釈明したことを考えれば,今回の報告書がIAEAと政府の出来レースってことは,容易に想像できる。

放射能汚染水を完全に無害にできる技術なんてのはこの世に存在しないんだから,その1点でIAEAの「処理水放出による人や環境への放射線の影響は,無視できるほどごくわずか」って報告に科学的根拠がないことは明らかで,こんなんで本当に海洋放出したら,それこそ環境テロって誹りを免れませんよ。(引用終わり)

以上,『くろねこの短語』の主人は,マスコミ関係の出身者らしく,それも何事に関しても造詣の深い評言を繰り出す短文を毎回書いているが,今回もトリチウムの問題について正鵠を射た発言をおこなっていた。

本ブログ筆者が処理水といった表現を認めず,汚染水である事実そのものにこだわるのは,『くろねこの短語』の主人も指摘するように,

「希釈された汚染水」=処理水

である1点に関していえば,なんら本質的な差異はみいだせないせいであった。

しかも,その汚染水のなかにはALPSでは除去しきれない「ほかの有害である核種11種類」が含まれている。ならば,それを薄めて放出することにせよ,薄めないで排出することにせよ,なんら,「本質面」での違いは認められない。

「♪ 融けて流れりゃみな同じ ♪」なのだから,薄めようが薄めまいが,同じ流すことに関しては,なんら変わりなし。

※-4 処理水という名の汚染水を「原発安全神話」と同じ要領で処理水とみなす好都合と不都合

『日本経済新聞』2023年7月5日朝刊に「1面(の記事)参照」ということで,「原発巡るIAEA報告書の要旨が紹介されていた。

要は「処理水放出後 客観的な調査をつづける」し,「放射線の影響 無視できる程度と結論」と報告している。だが,『日本経済新聞』ではなく『毎日新聞』の同日朝刊1面の紙面を紹介しておくと,その点をつぎのように弁解する記事になっていた。

ということで,「原発処理水設備に『合格』 規制委,放出準備整う」という仕儀になっていた様子である。しかしまた一方で,つぎのような報道も依然なされているではないか。

以上の話題はしょせん,日本国の原子力規制委員会とIAEA(国際原子力機関)とが協賛的に演技した出来レースに過ぎない。

日本国原子力ムラと国際原発連合ムラとが,東電福島第1原発事故現場から放出される処理水という名の汚染水は,ともかく適当に薄めてから太平洋に流しこめば問題ないというような,「きわめて勝手な判断ととりきめ」を交わしていた

以上の言及に関した批判を突きつけた『東京新聞』の記事があった。これを読めば,その原子力ムラ的な内情・理屈の本性は一目瞭然となる。

※-5「〈こちら特報部〉原発処理水の放出にお墨付き…IAEAは本当に『中立』か 日本は巨額の分担金,電力業界も人員派遣」『東京新聞』2023年7月8日 12時00分,https://www.tokyo-np.co.jp/article/261656

東京電力福島第1原発で生じる汚染水。浄化処理後に海洋放出する計画に関し,国際原子力機関(IAEA)がお墨付きを出した。これに続き,日本の原子力規制委員会も関連設備の使用前検査で終了証を出したが,そもそもIAEAはどこまで信を置けるのか。

かねて日本政府は,IAEAに巨額の分担金や拠出金を支出してきた。IAEAのお墨付きは,中立的な立場から出たと受け止めるべきか。

◆-1「権限のあるIAEA」

「中立的で科学的な評価に自信をもっている」。〔7月〕4日に東京都内で会見したIAEAのグロッシ事務局長はそう述べた。同日,岸田文雄首相に渡した包括報告書では,東京電力の海洋放出計画は「国際的な安全基準に合致」,海洋放出で放射線が人や環境に与える影響は「無視できるほどごくわずか」と評価した。

岸田首相は「透明性をもって説明する」と語り,松野博一官房長官は「権限のあるIAEAのレビューはきわめて重要」と述べた。

福島第1原発の敷地内には溶け落ちた核燃料を冷やす水,原子炉建屋に流れこむ地下水などがある。東電の計画では多核種除去装置(ALPS)で浄化処理する一方,放射性物質のトリチウムは除去できないため,海水で薄めて放出する。

東電の担当者は今回の報告書について「可能なものは反映する。政府方針にもとづいて夏の放出の準備を進める」とコメントした。

◆-2 巨額な拠出金 日本の分担率は「10%超」

IAEAは原子力の平和利用促進と軍事転用防止をかかげる。発足は1957年。本部はウィーンで,今年1月時点の加盟国は176カ国。原子力の研究開発や実用化などを進める。2005年には原子力施設の抜き打ち査察などで核拡散防止に尽力したとしてノーベル平和賞を受賞した。

外務省のサイトによると,IAEAの資金は各国の義務的分担・拠出金と任意拠出金で賄われている。

外交青書によれば,2020年度の外務省の拠出総額は約63億円。総務省のサイトで公表される「政策評価等の実施状況及びこれらの結果の政策への反映状況に関する報告」のうち,2015年度分をみていくと,日本の分担率は10%を超えるとあり,「加盟国中第2位」と記されていた。

◆-3「職員をたくさん送り,存在感を確保する」

外務省以外にも本年度当初予算では,原子力規制委員会事務局の原子力規制庁が約2億9000万円,文部科学省が約8000万円,経済産業省が約4億4000万円,環境省が約3000万円を拠出金として計上した。

原子力規制庁は職員9人を派遣みこみで,人件費などが拠出金に含まれる。3人を派遣する経産省の担当者は「原発のない国が原発を導入するための支援や廃炉支援をしている」と説明する。

文科省の担当者は「新型転換炉『ふげん』や高速増殖原型炉『もんじゅ』の廃炉のための調査検討などを目的に派遣する」と述べた。

総務省のサイトにある前出の「政策評価等の実施状況(後略)」によれば,日本政府の「貢献」は「原子力先進国としてプレゼンスや開発途上国への影響力・発信力を確保」することに寄与しているという。「プレゼンス」は存在感のことだ。

似た文言は文科省の行政事業レビューシートにも。2020年度分をみると「定量的な成果目標」の項目で「IAEAの意思決定における我が国のプレゼンスの向上」とあった。

同省の担当者は「政府全体としてもIAEAにたくさんお金を出しているので,職員をたくさん送り,存在感を確保するということ。日本の利益のためというよりは,国際貢献のためだ」と語った。

◆-4 被災者からの疑問

日本政府は巨額の費用を投じたIAEAに海洋放出計画の評価を依頼し,報告書を受け取った。

被災者団体「原発事故被害者相双の会」の国分富夫氏(78歳)=福島県相馬市=は「IAEAは加盟国に原発推進の国が少なくないうえ,日本からいくらも受けとるとなれば,中立な評価を下せるのか」といぶかしむ。

海洋放出計画へのお墨付きをめぐっては,「日本だけではなく,原発を保有する加盟国の事情が影響したのでは」とみる向きもある。

海洋放出の焦点の一つがトリチウムだ。汚染水をALPSで処理しても除去できないため,放出の是非が議論されてきた。

◆-5 トリチウム処分「海洋放出は安上り」

このトリチウム,かねて世界の原発でも生じ,海洋や河川に放出されてきた。国分氏は「IAEAが福島でトリチウムの海洋放出に『待った』をかけると,世界の原発でトリチウムの放出に『待った』がかかる。

原発を稼働させる国はトリチウムの処分に困ることになる。裏を返せば原発が稼働できなくなる」と見立て,今回の海洋放出計画に対するお墨付きを「原発推進派による茶番劇」と話す。

補注)トリチウムじたいに毒性がある事実は,原発推進派ではない専門家がつとに指摘していた。本ブログ内では最初に挙げた6月2日から6日までの記述が,その付近の深刻な公害問題としてのトリチウムの有害性を説明している。

〔記事に戻る→〕 元駐スイス大使で,地球システム・倫理学会常任理事の村田光平氏は「IAEAについて無視できないのは電力業界からの人員派遣。利益代表の側面があるのではないか」と述べる。

ジャーナリストの政野淳子氏は「トリチウムの処分法として海洋放出は安く上がる。IAEAはそれを認めたかたち」と指摘する。

原子炉建屋に地下水などが入りこむ状況に触れたうえで「いまのままでは,汚染水は増えつづける。IAEAが第三者の中立機関として科学的に評価するなら,汚染水の恒久的な止水策を提言しているはずだ」と語気を強める。

補注)このあたりの「汚染水の恒久的な止水策」や,そのまま貯水槽をもっと増やしてさらに溜めこんでいき,長期的に処分する技術的な方策がないのではない点を強調する専門家もいるが,いっさい無視されている。コストがかかるからである。ともかく太平洋に捨てておけばことが済むみたいに安易な対処しか念頭にない。

◆-6 規制委を「独立」と評価するが……

微妙な立ち位置のIAEA。今回の報告書も首をかしげたくなる記述がある。なかでも,お目付け役ともいえる日本政府に高い評価を与えたが,鵜呑みにはできない。

たとえば「原子力規制委員会は独立した規制機関」という部分。規制委事務局の規制庁は昨〔2022〕比年7月の人事異動で,長官と次長,原子力規制技監のトップ3に原発を推す経産省の出身者が就いた。

原発の60年超運転を可能にする法制度の見直しをめぐっても,規制庁と経産省の担当者が水面下で面談。経産省側が規制委側に条文案を提示していた。政野氏は「原発利用の観点から規制委側が働きかけを受けていたのは明らか。独立どころか『規制の虜』ではないか」と強調する。

◆-7「公正な第三者機関にはなりえない」

IAEAの報告書は「東電と経産省は透明性を確保する活動をおこなってきた」とも記しているが,政野氏は疑問を呈する。

「(海洋放出をめぐる)韓国の視察団に対する説明内容を東電に質問したが,『国に聞いてほしい』との回答だった。基本的な情報ですら,東電と政府で不必要にコントロールしようとしている」

心もとない今回の報告書をどう受け止めるべきか。

政野氏は「お墨付きとして捉えるべきではない」と語気を強める。

「IAEAは公正な第三者機関にはなりえない。本来なら規制委が責任をもち,東電に毅然とした態度で臨むべきだった。それこそが彼らの存在意義だ」

これまで福島県内の市町村議会では,海洋放出に反対したり,慎重姿勢を求めたりする意見書が多く採択されてきた。

福島大の後藤 忍教授(環境計画)はIAEAの報告書で十分に考慮されなかった点についてこう訴える。「表向きは福島を尊重するというかたちだったが,地元の漁業者などの声はIAEAから軽視された。その点はもっと指摘されるべきだ」

◆-8 デスクメモ

「日本政府がIAEAに献金した」と外国メディアが報じたとして官房長官が先月,「事実誤認」と訴えた。ただ拠出金などは出している。国際貢献で支出が必要だとしても,資金提供する組織に評価を求めれば「配慮」が働く恐れがある。お墨付きをもらう相手を間違えていまいか。(引用終わり)

--結局,処理水はどこまで,いくら処理をほどこされても汚染水である。問題がないと強弁されるだけの処理水が海洋へ放出される作業が,問題にならないわけがない。

「処理濃度40分の1」という話が途中で登場していたが,薄めて流せばいいだろうといった態度は,「福島第1原発の処理水には,『生物が体内に取りこみやすいストロンチウム90や炭素14など,多くの放射性物質が低濃度で含まれている」事実とは,絶対に相いれない関係にある。

『日本経済新聞』2023年7月6日朝刊の社説は「処理水放出へIAEAの支援といかせ」といった見出しをかかげていたが,このIAEAを財政的に一番支援している国が日本である。

出来レースどころか,茶番劇だと批難されても,なにもおかしくはないのである。

ここでは,それよりもつぎの『毎日新聞』2023年7月6日朝刊「〈科学の森〉コンクリート,デブリどこへ」という解説記事を紹介しておく。

あと何十年かかるか?

多分,半世紀,1世紀の作業工程になる

いま東電福島第1原発事故現場が非常の多くの貯水槽に溜めこんでいる汚染水の総量を,薄めながら太平洋に放出する作業は10年単位を想定しているらしい。だが,この画像で紹介した「溶融原子炉」の後始末は,いったい,いつになったら「完了した」といえる日が来るのか?

それは,いまのところ,誰にも予測すらなしえない難問中の難問である。前段に画像で紹介した『毎日新聞』「科学の森」の解説記事は最後の段落で,東電福島第1原発事故現場の「1号機はまだデータが十分ではなく,継続的に調べていくべきだ」とまとめていた。

21世紀は,四半世紀の単位期間で数えるとまだその3回分の時間があるとはいえ,このままでは,東電福島第1原発事故現場の廃炉工程が片づくみこみは,全然ついていない。もしかすると,22世紀にまで取り残されていく「仕事」になる。そう推理してなんらおかしくはない。

通常の「廃炉の問題」に比較したら,「処理水=汚染水の問題」そのものは,相対的な話題とも位置づけられるとしたら,それでも,ずいぶん荷が軽く感じられる難問のひとつかもしれない。

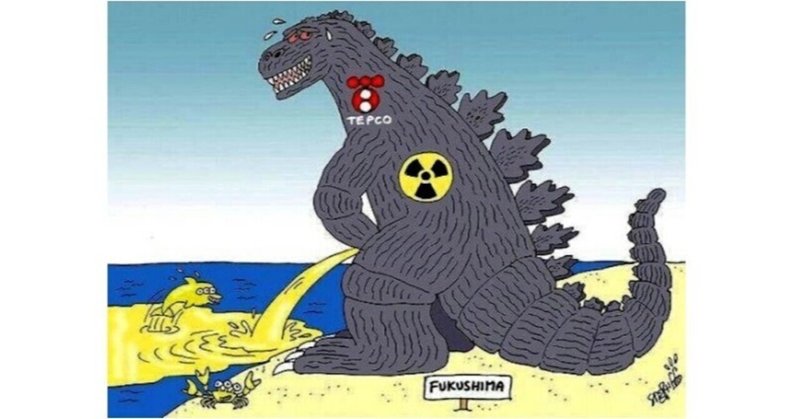

とはいえ,問題の本質は「原発を人間側が利用した大本の暗愚」に求めるほかあるまい。架空のゴジラなどで想像される損害など,とても比較になりえないほど災厄をもたらしているのが,原発の現状ではないか。

------------------------------

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?