東電福島第1原発事故は圧力容器だけでなく格納容器まで溶融させた?

東電福島第1原発事故は,いわゆる「チャイナシンドローム」を起こしていたと判断できるかもしれない報道が,2023年4月5日「新聞朝刊」の紙面に掲載されていた。そのくわしい議論は,後段においで該当の記事に言及しながらおこなうことにする。この冒頭での記述は,そのチャイナシンドロームに関する説明から始めたい。

いまごろ,そうした原発の重大・深刻な溶融事故にかかわっては,「チャイナシンドローム的な深甚さ」がようやく本当に分かりかけてきた段階になってきた。

しかし,これまでの「東電福島第1原発事故の実態に関した情報ならびに理解全般が不足」した状況が前提ならば,今回の話題にとりあげるこの「チャイナシンドローム」現象とのあいだに,はたしてどれほど実質的に「有意な差」があったのかという「疑念」をもちこんでも,なんら違和感は生じない。

※-1 チャイナシンドローム(China syndrome)現象とは,なにか

原発が事故を起こし,原子炉内で燃料の溶融物が格納容器や建屋床面までも貫通してしまい,その溶融した混合物:デブリが地殻を突き抜け,地球の反対側まで達するのではないか,という「想像された話題」を名づけて《チャイナシンドローム》と呼んだ。

たとえば,米国で事故が発生すれば,その影響が地球の反対側の中国(China)にまで及ぶという意味にたとえ,そのように語られたのである。

以上の説明はおおげさが過ぎていて,それじたいとしては,とうていありえない想定話をぶちあげていた。だが,原子力発電という装置・機械は,いざ大事故を起こしたとなると,原爆投下並みかそれ以上にみなる危険・害悪を,この地球環境に対して一気にそれも広範囲にばらまく。

つぎの『朝日新聞』2011年12月10日の記事が,誤解の生まれないように,そのものズバリに「チャイナシンドローム」を説明している。

要は,「原子炉=圧力容器」を溶融(メルトスルー)したあと,つづいてその「格納容器」も溶融したデブリが溶融(メルトダウン)し,建屋の基礎にまで到達し,そしてさらにこの底面も突き抜けた状態(メルトアウト)になれば,その段階で「そのチャイナシンドロームは始まった」ことになる。

ともかく,原発が実際に大事故を起こすとなれば,一筋縄ではいかない,きわめて深刻・過酷な「超・異常事態」が,この地球環境に発生したことになる。

事実,2011年3月11日午後2時46分に東日本大震災が発生し,その後まもなく,東電福島第1原子力発電所にも襲来した大津波が,原子力施設に重大な事故を惹起させた。ただし,大地震が発生した段階ですでに事故が起きていた,という推理も否定できない。

同日中には内閣総理大臣が,原子力災害対策特別措置法に基づき発出する緊急事態宣言が初めて発令された。現在もこの発令は解除されていない。

ここではさきに,いままで報道されてきた東電福島第1原発事故現場の様子,つまり,「同原発4基のうち1・2・3号機」の各原子炉(圧力容器)が溶融事故が発生させた事実,とはいっても,あくまでその様子を推定してみた想像図に過ぎないが,どのように描かれていたか説明したい。

その図解の枚挙は少し後段になるが,なお,その前に触れておきたい「関連する報道」が,2023年3月中のニュースとして与えられていた。このニュースについては,東電福島第1原発に発生した「原発・原子炉の溶融事故」の現状が,どのように説明されていたかという点に注目したい。

※-2「【震災12年】わずか1gの燃料デブリも取り出せない…… 福島第1原発 廃炉はいつ終わる」

この見出しの記事は,『テレ朝 news』2023/3/11 (土) 12:05,https://topics.smt.docomo.ne.jp/article/tvasahinews/nation/tvasahinews-000291080?utm_source=dnews&utm_medium=article&utm_campaign=contentsmatch7 から。

福島第1原発の原子炉の中から溶け落ちた燃料,いわゆる「燃料デブリ」の取り出しはまったく先が見通せないままです。

東京電力福島第1廃炉推進カンパニー代表・小野 明氏:「(現在は)将来に必らず出てくる(デブリの)大規模な取り出し。こちらに向けての情報集めが目的」「(Q.880t を残り28年で取り出すのは現実的か)それはやはり,やり方だと思います。どういう工法をとるかにも大きく依存しますので,その辺はしっかり考えたい」

1号機から3号機まで,溶け落ちたデブリの総量は880トンもあります。現在,2号機からわずか1グラムのデブリを試験的に取り出そうとしていますが,すでに2回も延期になっています。

しかし,東電の廃炉の最高責任者・小野氏は将来,大規模取り出しは可能だと繰り返しつつも,技術的な根拠には触れませんでした。元東工大ゼロカーボンエネルギー研究所助教・澤田哲生氏〔は,こうコメントしていた〕。

「全量取り出しは,ほぼ不可能に近い。せいぜい6,7割取れれば御の字。(デブリ取り出しに)時間がかかりすぎるのではないか。10年20年で終わらないのはもう明らか」である。

いったい「どれくらい時間がかかるのか,100年単位でかかるのではないかという見積もりも出ている。同時にそれだけの長期間になれば,コストがうなぎのぼりになってくる」とも指摘した。

一方,東京工業大学で長く原子炉の研究をしてきた澤田氏は,デブリを完全に取り出すのは不可能と断言します。そして,廃炉の「義務化」などを定めた法整備を進めるべきと指摘しています。(引用終わり)

以上の『テレ朝 news』2023年3月11日のニュース番組に登場した東電側の廃炉担当幹部,小野 明がなにかを答えたときの態度は,目線を下方に向けたまま相手側をほとんどみない姿勢を保っていた。

彼は,現段階においてデブリの「大規模取り出しは可能だと繰り返しつつも,技術的な根拠」を,報道側に対して明示できない事情があった。したがって,その苦衷ぶりをなんとか押し殺したい口調で語っていた。

そもそもの話,これまでにおいて東電福島第1原発の事故現場は,デブリの取り出し作業そのものに実質,まったく着手できずに,いたずらに歳月だけが流れてきた。ただし,これまで,たったその1gは取り出せたというけれども,ほとんど冗談にもなりえない「象徴的な(?)意味」程度の「成果」であった。

要は,デブリ除去のための作業工程は,まったく進展していなかった。この事情に鑑みても,だいぶ以前に作成された「事故原発内部を予想した図解」が,現在にまでそのまま利用されざるをえない事情は了解できる。

そこで,たくさん描かれていたそれらの図解のなかから,以下にいくつか適宜に拾いながら,関連する事情を説明してみたい。

a) 2013年7月段階

東電福島第1原発で稼働していた「原発の説明図」とその「事故後の状況」に関した画像資料を提示する。これらは,あくまで予想あるいは推定した図解に留まっている。事故発生当時から現在までの「事実の状態」を,ありのままに「表現した図解」ではありえなかった。この点は十分に注意しておきたい。

すなわち,その種の不可避であった絶対的な制約「原子炉の内部が実見できなかった状況」のなかで,あくまで推定=想像できる範囲内で,事故現場を理解するための便宜として,ともかく作成されてきた図解であった。

まず,つぎの図解2点は『日本経済新聞』2012年7月下旬の時点に描かれ,報道用として出されていたものである。この時点ですでに,この2点の図解には不一致が生じていた。

いずれにせよ,2012年7月末段階において描かれたこの原発内部の状況は,当時なりに推定をほどこしながらであったが,どこまでも予想図として制作されていた。

原子炉の状態を特殊な装置を使い,内部を状態を検知しうる方法もあったが,実際にそれを使用して調査したとされる結果は,チャイナシンドローム的なメルトダウンやメルトスルー,メルトアウトという現象が発生するなか,圧力容器だけでなく格納容器も破壊されており,「デブリが建屋の基礎部分から地面にまで落下したかもしれない様子」までを把握できていなかった。

だが,「3・11」の原発事故が,圧力容器だけでなく格納容器までも溶融して破壊し,しかもデブリが建屋の底面まで落下した〔と観察されてもよい〕点は,以上に紹介した『日本経済新聞』の図解には「まったく想定されていないし,むろん反映されてもいない」。

前段で2番目にかかげた日経のその図解は,圧力容器内だけで起きていた溶融を描いた作図である。一方で最初の図解は,圧力容器から格納容器にデブリが落下する様子を描いていた。

もしもさらに,格納容器が損壊されたらあと,チャイナシンドローム的な現象が進行しはじめたと危惧がありえたにもかかわらず,この付近に関した事実を確認するための点検・確認は,以上の図解に表現あるいは含意される余地がなかった。

b) チャイナシンドロームの図解・具体例

つぎにチャイナシンドローム現象を具体的に図示したつぎの画像を2点あげておく。視覚的に理解が進むはずである。

c) 2016年3月の図解-デブリが圧力容器を破損したが格納容器内で止まっている-

d) 岡田広行 : 東洋経済 解説部コラムニスト「廃炉作業の最難関,『デブリ』は取り出せるか ロボット投入阻む内部状況,高線量も障壁」『東洋経済 ONLINE』2017/02/05 6:00,https://toyokeizai.net/articles/-/156995 は,以上の時期になされた事項に関連させて,こう解説していた。

東電の廃炉作業の行程を定めた「中長期ロードマップ」では2017年夏ごろに,各号機ごとのデブリ取り出し方針を決めるとされている。それだけに今回実施される1,2号機の調査でどこまで有益な情報がえられるかが鍵を握る。その難関を乗り越えることなしに,2021年からとされているデブリの取り出しはできない。

e) 現在は2023年4月である。「2021年からとされているデブリの取り出しはできない」ことは,すでに過去の経過になった。『東洋経済 ONLINE』2017年2月5日のこの記事はさらに,事故現場を様子をつぎのように報じていた。

「小見出し」としてつづいて記されていた文句が「台座の内側を初めて映し出す」「1号機では水中にセンサを下ろしデブリを探査」「格納容器内部は想像を絶する高線量」などであった。この最後の小見出しが付けられた段落では,こういう説明がなされていた。

デブリの存在が確認できたとしても,取り出すには相当の困難が予想される。格納容器の止水はもとより,燃料デブリの切削や容器への収納,取り出したデブリの保管や処分など,いずれの技術も未確立だ。

誤って格納容器内の閉じこめ機能を喪失させると,放射性物質の汚染が外部にも広がる。このことは絶対に防がなければならない。40年とも,それ以上ともいわれる廃炉作業は,事故から6年にして重大局面を迎えている。

以上の引用は,東電福島第1原発「事故から6年にして重大局面を迎えている」段階で報道されていた内容であったが,「3・11」からはそれからさらに6年を足した年月である「12年」が経過した。

2011年から12年経っても,現場の状態は「燃料デブリの切削や容器への収納,取り出したデブリの保管や処分など,いずれの技術も未確立だ」と指摘されている実態に留まっている。基本的な諸条件において,なにも変質:進捗がみられなかった。

f) 要は,東電福島第1原発事故現場は,人が観たらその敷地内はいちおうきれいに片付いているとはいえ,原発=原子炉のなかの状態は,それこそぶっ壊れたままであって,しかも放射能の危険性が充満している。それゆえ,デブリの取り出し作業がまだ実質,なにも着手できていない。

東電福島第1原発事故現場でいままでそのように経過してきた「事故の後始末事情」は,一進一退しているなどと,かっこよく表現できる以前の,惨憺たる状況としか形容できない。

そこへ2023年4月になると,東電側にとってみればまたもや「未知との遭遇」とでも表現したらよい「事故現場の実相」が判明した。

※-3「【動画公開】圧力容器の土台は全周で損傷と東電判断 福島第一原発1号機の耐震性再評価へ」『東京新聞』2023年4月5日 06時00分,https://www.tokyo-np.co.jp/article/242136

この『東京新聞』2023年4月5日に報道された記事は,「チャイナシンドローム的(?)な破損」を当時すでに被っていた「3・11」直後の東電福島第1原発の状況が,いまごろにもなってようやく判明しだした事実を教えている。

この記事に聞こう。

--東京電力は〔2023年4月〕4日,福島第1原発(福島県大熊町,双葉町)1号機の原子炉格納容器の内部調査で撮影した動画を公開した。核燃料があった圧力容器を支える円筒形の鉄筋コンクリートの土台(厚さ 1.2メートル)は,内側の壁は全周にわたって損傷し,内部の鉄筋が露出している可能性があることが分かった。

補注)ここでは「可能性」として表現された,原発・原子炉内部の状態が報告されている。だが,そもそも,いままでこの内部の状態はいっさい未知であったという事実に注目しなければならない。つまり,これからもさらになにが出てくるか,つまり新たにどのような事実が判るかという覚悟が必要である。

土台の損傷が激しい実態が明らかとなり,東電は数カ月かけて画像を詳しく分析し,耐震性を再評価する。事故収束作業で最難関とされる溶け落ちた核燃料(デブリ)の取り出しに向け,新たな課題が明白になった。

補注)ここでは「新たな課題が明白になった」と報道されているが,「3・11」後,12年が経ってもいまだに,このような事故現場に対する実際的な把握に終始している。このさきが思いやられるというよりは,絶望的な気分にさえ「追いこまれそうにもなる」現場の「その後もひどい事故状況」であった。

なにせ,人間が直接のぞけない原子炉の内部の破壊ぶりである。これからもきっとまた新しく「課題が明白になっ」って,もっと現出するかもしれない。そう思うと「原発事故の惨状」に特有であるその被害のありようからは,原発廃絶しかないと感じるのが,ふつうの人間の理解になるはずである。

調査は遠隔操作の水中ロボットを使い,3月28〜31日に実施。圧力容器下の直径5メートルの作業スペースに初めて入り,動画を撮影した。

撮影できた半周分以上は内壁の床から高さ1メートルほどまでコンクリートがなくなり,鉄筋が露出していることを確認。どれほどの厚さまで損傷しているかは現時点では不明だが,一部では壁の中心にある部材がみえていた。

補注)この『東京新聞』の記事には動画と画像がいくつも添えられているが,ここでは図解(模式図として描かれた画像)を引用しておく。

この図解には,「土台開口部の外側。下部の鉄筋が露出し,その上に棚状の堆積物があった」「開口部に近い土台内側には,塊のような堆積物があった」。「図解の1の位置から撮影=東電福島第一原発1号機で(国際廃炉研究開発機構提供)」という説明がなされていた。

しかし,「圧力容器」から「格納容器」へさらにデブリが落下しているだけに留まらず,建屋の底面:基礎にまで到達している可能性が否定できない。というよりは,この本日の記述は「メルトダウン⇒メルトスルー⇒メルトアウト」まで,実際の状態としては発生しているのではないかと推理したうえで,つまりチャイナシンドローム的な現象がすでに起きているという理解を,あえて間違いである可能性を承知でおこなってみた。

いずれにせよ,またもや「新たな課題が明白になった」と報道されているような新しい「発見」が,この東電福島第1原発現場から浮上してくる可能性を,自信をもって全面的に否定できている専門家はいないと思う。

前段に紹介した図解に関しては,「鉄筋がむき出しになった壁の奥に,土台の中心にある部材とみられるものがみえた。厚さの半分以上のコンクリートがなくなった可能性がある」とも書かれていた。

以上の説明は「遠隔操作の水中ロボットを使い,3月28〜31日に実施。圧力容器下の直径5メートルの作業スペースに初めて入り,動画を撮影した」に過ぎなかったゆえ,実際のところは,まだ写っていない部分がだいぶ残っている。

つまり,「残りの半周弱については,ロボットのケーブルが構造物に引っかかるなどして入れず調査できなかったが,東電は全周にわたって同様に損傷しているとみられると判断した」という「留保の解釈」がなされていた。

『東京新聞』のこの記事はまた,「圧力容器真下には,高さ40〜50センチほどの堆積物が積もっていた。一方で,土台の外側には1メートルほどの堆積物が確認された場所もあり,デブリが広範囲に散らばった可能性が高く,取り出し作業の難航は必至だ」と断わってもいた。

※-4 本稿記事の仮定性

以上の記事はもちろん,格納容器じたいの破損はない前提で報道されていた。格納容器全体のそれもとくに下部の構造が健全であり,水漏れなど完全にないものと想定しておかないと,記事が報告しているような水中ロボットを利用した調査結果は,そのまま受けとりにくい。

この記述が論じてきた筋書きは,「圧力容器の土台」じだいが破壊されている(「損傷」といった表現を使うのは不適切)状況から,格納容器の底面にまで破損している疑いが,完全に否定できないという前提:仮定を前面に出した議論を,故意にしている。

したがって,仮説的な議論が大幅に取り入れられ記述しており,今後において,さらに検証が必要となるはずである点は否定できない。しかし,東電福島第1原発事故現場がいままで体験的に記録してきた「現場の話題」は,『鬼が出るか蛇が出るか』まったく分からない,その予想すらつかない「問題群」に覆われていたゆえ,いろいろと多様にわたる「解釈の余地」があってなにもおかしはない。

※-5 関連する動画記事の紹介-『郷原信郎の「日本の権力を斬る!』#235,2023年4月6日-

最後に,つぎの「電力会社の『不祥事・料金値上げの連鎖』が止まらない原因はどこにあるのか? 『原発稼働期間延長法案』への重大な疑問!」『郷原信郎の「日本の権力を斬る!』#235,2023年4月6日を紹介しておきたい。

なぜ,原発事故が起きたのか,なぜ,その後の事故処理がうまくいないのか,なぜ岸田文雄がいまどき「原発の新増設」という暴挙を犯したのか。これらの疑問に関して,視聴者なりに考えるためのきっかけがえられるかもしれないユーチューブ動画サイトの放送が,この郷原信郎のユーチューブ動画サイトの番組である。

くわえて,つぎの※-6の記事も紹介しておきたい。日本政府が東電福島第1原発事故に関して公表することがらについては,初めから全面的に信頼など寄せられない。それに応じて,「仮説的な議論」「仮論による分析」が要請されてもいる。

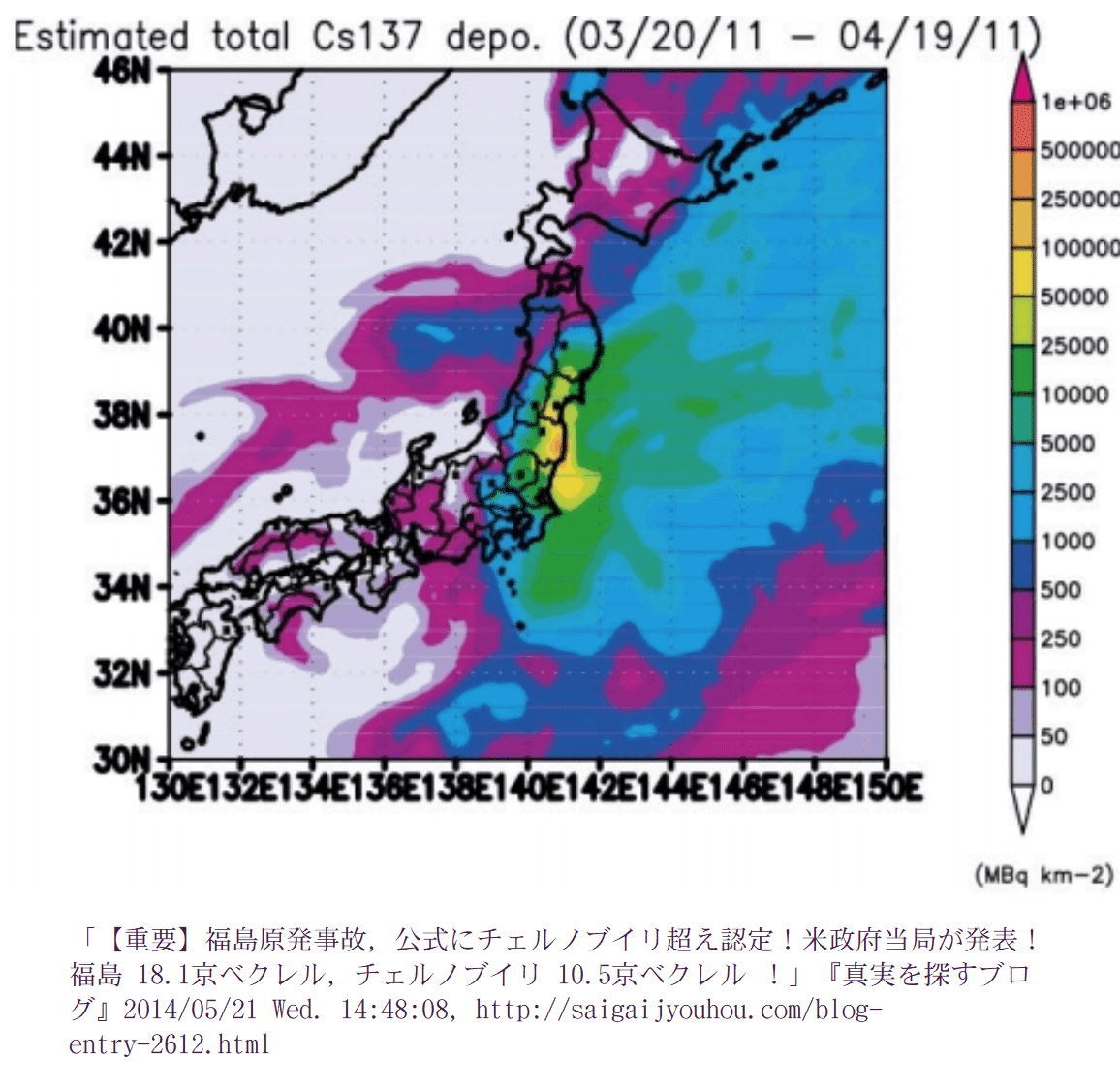

※-6「【重要】福島原発事故,公式にチェルノブイリ超え認定!米政府当局が発表! 福島 18.1京ベクレル,チェルノブイリ 10.5京ベクレル !」『真実を探すブログ』2014/05/21 Wed. 14:48:08,http://saigaijyouhou.com/blog-entry-2612.html

a) アメリカ政府が福島第1原発に関する重要な調査結果を発表しました。海外メディアの報道記事によると,アメリカ政府が福島原発事故で発生したセシウム放出量を計算してみたところ,チェルノブイリ原発事故の 1.8倍に匹敵する 18.1京ベクレルだったことが判明したとのことです。ちなみに,チェルノブイリ原発事故のセシウム放出量は10.5京ベクレルとなっています。

また,アメリカ政府は「北太平洋の汚染は少ない」としながらも,「太平洋全体が福島原発事故で発生した放射能に汚染された」とも指摘しました。18京ベクレルという値は,人類がいままで爆発させた原爆や水爆をすべて足した数よりも桁違いに多く,アメリカ政府は「人間を含めた地球上の生物に悪影響を与えるかもしれない」と報告しています。

当ブログ〔『真実を探すブログ』〕では前から,欧州の福島原発事故測定値やオーストラリアの予測値を紹介していましたが,やっぱり,福島原発事故はチェルノブイリ事故をはるかに凌駕していました。アメリカの発表はセシウムだけの値なので,これにストロンチウムなどの核種も含めれば,さらにに途方もないほどの値になります。

東日本というよりも,太平洋全域にかかわるような大問題であり,私たちはいま以上に福島原発事故の脅威と真剣に向き合う必要があるといえるでしょう。少なくとも,「食べて応援」とかいっている場合じゃあないです。

b) 以上は,2014年5月時点の記述・説明であった。いまから9年前の指摘・批判であった。いまもなお一般には,つぎのごとき「オタメゴカシ」の,あるいはもっと表現を強めていえば事実隠蔽の解説が,政府機関によって堂々と披瀝されていた。

復興庁『Fukushima Updates』2021年3月11日,https://fukushima-updates.reconstruction.go.jp/ は,前段の『阿修羅 http://www.asyura2.com/』の記事に照らしていえば,完全に虚偽となる見解を披露していた。関係する問答の部分を引用する。

福島第1原発について

Q チェルノブイリ原発事故と福島原発事故を比べて,被害の違いは?

A 大きな違いがあります。とくに,チェルノブイリ原発事故と比べて,大気へ放出された放射性物質の量は少なく,放射線被ばくによる健康影響は現時点では認められていません。

以上のごとき東電福島第1原発事故をめぐる政府側の説明は,「3・11」直後,当時の民主党政権の官房長官枝野幸男が「東京電力福島第1原発事故のあと」「記者会見で、放射線量について『直ちに人体や健康に影響を与える数値ではない』」と教説したのは,その意図いかんにかかわらず完全に虚偽であった。

c) 自民党政権は執権を奪回してから「悪夢のような民主党政権」と指弾した。けれども,枝野幸男が2011年3月11日以降にそのように「人心を落ち着かせようとしてついたウソ」などよりもはるかにひどく「罪深い〈原発事故〉関連の発言」を放っていた男がいた。

それは,ほかの誰でもないあの安倍晋三であった。「嘘つきは安倍晋三の始まり」だといわれただけの男ゆえ,2013年9月,東京五輪・パラリンピックの招致演説で,福島第1原発の汚染水状況について,首相であった立場から「アンダーコントロール(管理下にある)」と,またひとつ大ウソをついた。

経済産業省にしても復興庁--東日本大震災からの復興を目的として,内閣に期間を定めて設置されていた。2012年2月10日に設置され,2031年3月31日までの間で,別に法律で定める日まで設置される予定--にしても,東電福島第1原発事故は,なるべく控えめにとりあつかっていくことが,いわば国是的な基本方針であった。

d) つぎに,山下 俊一(やました・しゅんいち,1952年- )という姓名の「日本の医学者,医師」がいて,東電福島第1原発事故のその後に関して,これまたよからぬ〈活躍ぶり〉を,反面教師的に記録していた。

山下俊一は,国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構高度被ばく医療センターセンター長(初代),長崎大学学長特別補佐(福島復興・原子力災害担当)・原子力災害対策戦略本部教授,福島県放射線健康リスク管理アドバイザーなどの経歴をもつ人物であった。

ところが,このトンデモな教授先生が,つぎのように批判される言動を残したのである。この人,いわば疑似的な大学教授であった。

▲-1 山下〔俊一〕アドバイザーがみずから福島県に出向いた最大の理由は,「100ミリシーベルトを超える放射線を浴びることはないから健康には影響がない」点を強調し,放射能の危険から救済を求める福島県民の

「県内の妊婦や子どもたちを避難させた方がいいのではないか」

「ヨウ素剤をみんなにすぐに飲ませた方がいいのではないか」

「(県内の妊婦や子どもたちを)すぐに避難を」

といった声を封じこめるためであった。

▲-2 2011年3月21日,〔山下俊一〕福島市講演「【放射線に対する感受性】」

人は20歳を過ぎると放射線の感受性はほとんどどありません。もう限りなくゼロです。大人は放射線に対して感受性が殆どないということをまず覚えてください。……放射線の影響は,実はニコニコ笑ってる人には来ません。クヨクヨしてる人に来ます。これは明確な動物実験でわかっています。

註記)「アドバイザー山下俊一の発言問題について(訴状請求原因第4)」http://1am.sakura.ne.jp/Nuclear3/150907Xassert5corrected-Yamashita.pdf,(▲-1)36頁,(▲-2)44頁。

【参考画像資料(以下2点)】 山下俊一が素人を愚視して発言した『ニコニコ』によって,放射性物質に関連する問題がいっさいなにも存在しなくなるわけなどあえりえず,その存在じたい有無がまだ十分に解明されていないに過ぎない。

ここまで大胆にいい切れる根性だけは買えるが,研究者として見識が疑われて当然。

というか,原子力工学の専門家が原発問題をめぐり「害があるとかないとか……」という論点について,すでに決着がついているかような発言を,目くらまし的に放ったことじたいに,そもそも問題があった。

以上のごとき補説的な記述も含めて本稿は,チャイナシンドローム的な現象が「東電福島第1原発事故現場では起きている」のではなかったか,「圧力容器だけなく格納容器までも破損した状態になっている」のではなかったかという疑念をも抱いて,あえて仮説的にもなる議論を試みた。

原発事故後の格納容器がいちおう,水で常時満たされている状態を確保できている原子炉だからといっても,どこかから水が漏れている可能性を否定しきれない事実を踏まえていえば,実は,水が不足しないようにいつも補給しつづけているのではないかといったごとき推理も完全に否定できない。

東電福島第1原発で稼働していたのは,初期の沸騰水型原子炉である。

いまもなお,東電福島第1原発事故現場においては汚染水の流出が止まず,そして,この汲み上げ作業後につづくその一時貯蔵と浄化処理の問題は,東電側が日常的に取り組んでいる業務であった。

要は汚染水を処理水に加工する手順を経て,その水を太平洋に放出すると政府は決めた。「処理した水」だから,最初から含まれていたその「汚染成分がきれいに除去できて」から,太平洋に放出することにしたのではない。

------------------------------

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?