原発推進・新増設の困難,すなわちその「原価高の顕著な傾向」がいまさら明らかになったという事実

※-1「真相深層原発,揺らぐ『脱炭素電源』 欧米で建設停滞相次ぐ 資材・人件費高騰,コスト重く」『日本経済新聞』2024年6月2日朝刊2面「総合1」

この記事を画像資料として,そして全文を活字でも以下に引用するが,いまどき『脱酸素電源』としてならば,本来,もっとも不適であったはずの原発(原子力を燃料に焚く電力生産方式)を,このように論じることじたいがもとより邪論でしかありえなかった事実を,いま一度,肝に銘じておく必要がある。

すなわち,そのそもそもにおいてからであるが,「徹底的かつ究極的にダメダメだらけの電力生産方式」の「原発」に対する「基本認識」が,デタラメであった立ち位置を保持したまま,それでいていつものように,原発の必要性は,あたかもたいそう有利なエネルギー生産方法でありうるかのように平然と「騙りつづけられる」関係者たちがいた。つまり,日経に特有であった「詐術の話法」はこのさいあらためて根本から批判されるべきである。

その核心に居座っていた原発「観」は,単に素朴なウソ同然の『原発(原子力)は脱炭素電源』だといったごとき,いわば完全に〈虚偽のイデオロギー〉でしかないエネルギー「感」を,同時に明確に示唆していた。それゆえ,最初からかつ大本から全面的に否定されて当然だったのが,原発推進派側の原発理解「観」であった。

補注)この記事の住所はこれである。 ⇒ https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20240602&c=DM1&ng=DGKKZO8111173002062024EA1000 以下にこの記事を逐次に追って紹介し,議論を進めていく。

--米欧で原子力発電所の建設の延期や断念が相次いでいる。安全対策強化によるコストにくわえ,資材費や人件費上昇がのしかかる。世界の原発建設の中心は中国やロシアに移り,西側の退潮が目立つ。期待された「脱炭素電源」としての役割を果たせるかの岐路にある。

補注)本ブログ筆者にいわせると,この「期待された『脱炭素電源』」といった「標語的な表現」からして,基本的に,世の中に向けて「原発問題の理解」を誤導させるための〈決めゼリフ〉であった。

ここでは,さきまわりするまでもなく事前に断わっておくべき,つぎのような論点が以前より存在していた。

原発は建設費が高騰しているといったたぐいの問題「以前」に,廃炉会計「論」もすでに論究していた「原発利用後の放射性物質がもたらしつづける害悪:損害」の問題があった。

企業会計上,廃炉工程がゆゆしき未来への悪影響を,すでに確実に予定している事実は問題であった。この事実を抜きにしたまま,原発の新設をめぐりその「1基の製造原価⇒販売価格」がいくらになるかといった問題を,その “あとさき” にもまとわりついてくる「害悪として経費発生」を脇に置いたまま議論することはできない。

それをいいかえると,社会会計(社会原価)として検討すべき課題をより明解に提供しだした原発事業の現状は,「原発経済」のほうから「外部経済」に一方的に押しつけるかたちで負担させてきた「諸原価の発生源」の問題を,無視するわけにはいかなくなっていた。

しかも,原発を廃炉にしたあとになってつぎつぎ登場する経費問題にかかわっては,原発の特性としてならば,いまではいっそう明白になっているように,とうてい「持続不可能でしかありえない」電源が「原子力である事実」や,この原子力を燃料に使用する原発の「致命的な欠陥」の実在は,併せて議論されられるべき論点になっていた。

本来,原発を利用する電力会社はその廃炉工程に移行した,つまり電力生産のための施設・機械としての寿命の尽きたこの原発の後始末段階からは,ほかの電源を利用する発電施設・機械と比較すればすぐ諒解がいくように,産業社会技術としては「根幹から決定的に異質である」特徴があった。

引照しているこの日経記事にも出てくるが,1979年3月28日に発生したアメリカのスリーマイル島原発事故は,その深刻度は「最高度7ではなく5」であっても,アメリカにおける原発建設の歩調を一気に低調にさせた。

それはそうである。スリーマイル島原発事故の場合でも,いまだにその後始末は終わっていない。NHKの『サイカル ジャーナル』というネット記事には,つぎのような解説が載せられていた。この “サイカル” とはサイエンスとカルチャーの2文字ずつを採った表記である。

◆ スリーマイル島原発事故から40年 福島の廃炉の行方は ◆

=『サイカル ジャーナル』2019年3月30日,https://www3.nhk.or.jp/news/special/sci_cul/2019/03/story/special_190330/ =

ちょうど40年前の1979年3月28日。

アメリカ北東部のペンシルバニア州にあるスリーマイル島原発で,核燃料が溶け落ちる世界初の「メルトダウン」事故が発生しました。その後,溶けた核燃料は取り出しましたが,「廃炉」は中断し,建物や施設はいまも当時の姿をとどめています。

一方,同じようにメルトダウンを起こした東京電力福島第1原発でもいま,30年から40年での終了を目標に「廃炉」の作業が進められています。しかし最近,この「廃炉」の終了がなにを指すのかについて,東京電力自身が「思い描くのが非常にむずかしい」といいはじめました。いったいなにが起きているのでしょうか。

以上,『サイカル ジャーナル』2019年3月30日から引用は,冒頭の段落だけで済まし,つぎに,この記事のつぎの小見出しのみ拾っておく。

世界初 メルトダウンした原発の「廃炉」

広辞苑に「廃炉」が

東電「最後の姿を思い描けない」

地元「本当の意味での復興は」

“われわれの世代で議論すべき”

さらに,この記事「最後のつぎの記述」の「部分・段落」も,さらに紹介しておこう。

福島第1原発の事故から9年目のいま,実際の廃炉作業はまだまだ緒に就いたばかりです。40年後の廃炉の姿を思い浮かべるには,現状はあまりにもほど遠いという印象はぬぐえません。

しかし,事故の責任を負う東京電力は,このむずかしい議論に背を向けることはできないはずです。もちろん,東京電力だけで決められることではありません。「本当の意味で復興を遂げる」という地元の言葉に,私たちの社会が向き合うことが求められています。

〔日経記事に戻る ↓ 〕

◎ 熟練作業員減る ◎

仏電力公社EDFが英南西部で建設中のヒンクリーポイントC原発に逆風が強まっている。「原子力は再生可能エネルギーに費やせるはずの莫大な資金を吸い上げている」。5月に著名な環境活動家がくわわった反対派は気勢をあげた。

同原発は工事の遅れが顕著だ。EDFは2月に 129億ユーロ,日本円で2兆円超の減損損失を計上すると明らかにした。

補注)EDFとは,フランス電力会社(Électricité de France〈エレクトリシテ・ド・フランス〉のこと。

英国で新たな原発が稼働すれば1995年以来となる。この間に熟練作業員は減った。さらに近年の資材費や人件費の上昇が追い打ちをかけ,巨大構造物である原発の新設はむずかしくなった。

同原発は2基で計300万キロワットを超え,1号機は2027年6月の運転開始を想定していた。

2010年の計画始動後,東日本大震災などの影響で英国でも原発の安全性への要求は高まり工事の難易度も増した。英国の新たな規制上の求めを満たすには7000カ所に及ぶ設計変更が必要で,従来より鋼材を35%,コンクリートを25%増やすことを迫られた。

補注)東電福島第1原発の事故は,最近における原発建設のコスト高に対して,それも安全基準の厳格化を結果させる遠因を提供した。

実際に,チェルノブイリ原発事故の場合もそうであったが,とくにこの日本と旧ソ連で,2011年3月11日と1986年4月26日に,それぞれ深刻かつ重大な原発事故が発生させていたが,その後における後始末は,両方の現場とも基本的にはなにもできていない,と把握するのが妥当である。

チェルノブイリ原発事故は現場を石棺で覆った状態で,ひとまず収拾させているかたちを採った。東電福島第1原発事故現場は,これからデブリを取り出すのだといっているが,すでに10年単位の悪戦苦闘を重ねてきた,前段の東電側の当事者いわく

その「最後の姿を思い描けない」!

しかし,そのように「というよりは」,事後の原発後始末の問題は現実としていえば,暗中模索状態に等しい状況が,東電福島第1原発事故現場の実相である。

--いま『日本経済新聞』の記事を引照しているが,このあいだに『毎日新聞』2024年3月26日が報道した「東電福島第1原発事故」に関連する説明用の図解・図表を2点紹介しておく。

将来に対する事故現場の収拾に関しては,それこそ絶望的な観測・予感しか抱けない理由・根拠が,この図解・図表からはすぐに,つまり直感的に理解できる。

このデブリ取り出し作業は「百年単位の長期間」をかけて

おこなっていく覚悟が必要である点のみならば

よく理解されている

そのあとに期待できる段階である

第3期の完了ははるかさきの遠い未来のこと

事故以来すでに10年以上が経ったこの現場で,デブリを取り出すのに300年は覚悟すると表明されていた。なんともいいようがないほど長い時間をかけるのだといったごときに,その覚悟が語られていた。

しかし,チェルノブイリ原発事故の場合は,そんなことは考えずに初めから石棺で覆って済ませていた。現在のその石棺は,2代目である。むろん,その原発事故の後始末が済んだなどとはとうていいえず,要は『ネコババ』の手法を使ったに過ぎない。

原発事故は実際問題,人間を猫並みの状況⇒苦境に追いこんでいる。

東電福島第1原発事故現場に対するその後の後始末は,実情としては,ネコババの要領しかとりえない点など百も承知である。けれども,この点を口に出していうことは絶対しない,できない。

だが,原子力工学を大学で専攻し勉強した人であれば,しかも原発反対の立場になった小出裕章(など)にいわせれば,石棺方式以外にまともな手があるわけがないという理解になる。

おまけに,東電福島第1原発事故現場では地下水が汚染水になって排出されつづけている,といった「汚染水⇔処理水」の難問まで抱えこんでいた。

つまり,その事故原賠は「去るも地獄・残るも地獄」となっている。しかも,現状が,いったいどこまで継続していくのかさえ,さっぱりわかりえないのが,この事故現場の実相である。

〔日経記事に戻る→〕 〔フランスの〕EDFによると運転開始時期は29年に遅れ,さらに1~2年ずれこむ可能性がある。建設費も最大260億ポンド(およそ5兆2000億円)から同340億ポンド〔6兆8000億円〕に膨らむ。

補注)前段における記事のこの内容からすると(なお〔 〕内に補足したのは引用者であるが,なぜ後方の金額6兆8000億円は具体的な数字を記述しないのか「?」),ここで話題になっている原発1基の建設費(製造原価)は,5兆2000億円から6兆8000億円になると報じられていた。

前段,それらの金額については,以下のような比較考量を試みておきたい。

2010年代におけるドル:円レートは「1ドル:75円から110円にまで推移した」水準が,現在の2024年6月3日現在では「1ドル:ほぼ156円あたり」という水準にまで円安に落ちている。ここではその間,分かりやすく約50%もの円安が進行してきたとみなしておき,以下のように話しを進めていく。

前段までの原発1基,それも発電性能は150万キロワット時の原発だとして,以前の場合に該当させられた原発の発電性能は100万(~120万)キロワット時だという経緯も併せて考えるに,原発1基の現時点(2024年)における建設費は,つまり,日本が製造すると仮定したら,

いまは1基の建設費は,まず便宜上,現在の「5兆2000億円から6兆8000億円」の中間の金額となる6兆円に対して,発電性能の違い〈3分の2〉をかけると,それでも4兆円の価格になっている。ともかくも,円安の相当大きな減価が効いてしまい,その分も効いた関係も出てきて,原発1基の建設費の上昇幅が非常に大きくなった。

以上の説明については,つぎの追加的な説明がさらに必要である。

後段の記述で出てくるかと思うが,2010年代において日本企業の東芝などが原発を海外に輸出しようともくろんだ時点では,原発1基が5000億円の建設費を要すると,原価計算上,予定されていた

ところが,その2010年代中に一挙に2倍の1兆円に跳ね上がっていた。これは「安全対策のためにかかる費目」が大きく膨張した結論であった。もちろん,それは「3・11」の東電福島第1原発事故後,原発建設に関して安全基準の規制強化がなされた影響であった。

ところが,2020年代のいま(2024年6月段階の話)となると,発電性能の容量に合わせて計算を調整しなおしてみたところでも,なんとさらに,その4倍の4兆円にまで高騰している。これはもうメチャクチャな価格「高騰」である。円安以外の建設費上昇がそれこそ “バカにならない程度” にまで生じていたわけである。

〔日経記事に戻る→〕 「2050年までに世界全体で温暖化ガス排出量の実質ゼロを達成し,産業革命前に比べた気温上昇を1.5度に抑える目標を実現できる範囲にとどめるうえで,原子力は重要な役割を果たす」

アラブ首長国連邦(UAE)で2023年11~12月に開いた第28回国連気候変動枠組み条約締約国会議(COP28)。米英を中心に20カ国以上の有志国が連携し,温暖化ガスをほとんど排出しない原発を世界で現状の3倍にする目標を打ち出し,日本も名を連ねた。

補注)ここで「温暖化ガスをほとんど排出しない原発」というのは,もとよりマヤカシの理屈であって,事実を歪曲した理解であった点に注意しなければならない。

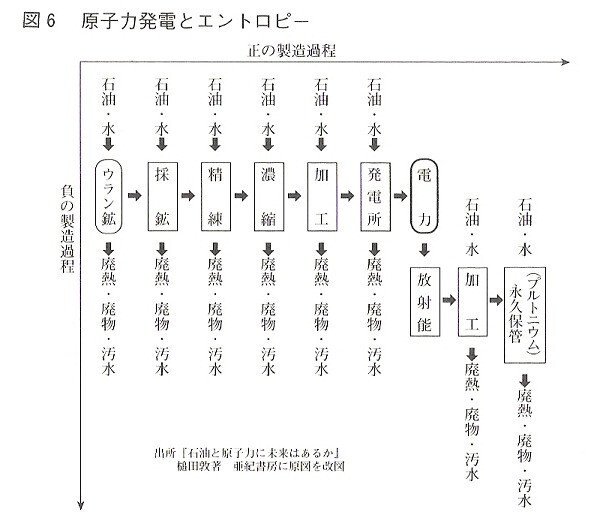

上の画像資料は槌田 敦から借りた図解表であるが,原発じたいが発散する高熱は「核燃料を焚くがゆえに発生する」という「原発の仕組に」原因した当たりまえの事実を,度外視したかのような理屈であった。「温暖化ガスをほとんど排出しない原発」という説明は,トンデモなく非科学的・反合理的な,どだい屁理屈にもなりえない「暴論」でなければ,ただの「盲論」のたぐい」であった。

〔日経記事に戻る→〕 いまになってあらためて米国などが原子力の重要性を訴えるのは,思うように原発の建設が進まない焦りの裏返しでもある。

「プロジェクト終了がもっとも賢明な決定だ」

2023年11月,米新興ニュースケール・パワーは米西部アイダホ州で進めてきた米国初の「小型モジュール炉(SMR)」の建設を断念すると発表した。

計画では1基7万7000キロワットの原子炉を6基設置し,初号機は2029年に稼働の予定だった。建設費などの高騰で事業の採算がみこめなくなった。

SMRは小型ゆえに既存の原発より工期が短く,建設費も抑制できるとされてきた。半面,1基100万キロワットを超す大型の原発に比べ経済性は低く,競争力を疑問視する声もあった。

「小型モジュール炉(SMR)」に対しては原発推進派の人びとからは熱意をもって期待されてきたところが,このように小型化するがゆえにかえってコスト高要因を露呈するといった,実にみっともない経緯が馬得れていた。

◎ 中国計画40基超 ◎

西側諸国の停滞は原発をめぐる世界の勢力図を変える。米国は稼働可能な原子炉が90基を超す世界一の原子力大国だが,かつての勢いはない。

世界原子力協会によると建設中の原子炉の数は中国の26基に対し,米国はゼロ。建設計画も中国は40基超だが米国では目立った事業はなく,両国の差は歴然だ。2030年代前半までに中国の原発の発電量が米国を逆転するとの見方もある。

補注)しかし,次段に言及されるところともなるが,アメリカは原発そのものを電力生産のために利用する方途に関しては,相当の恐怖心を抱いている。

スリーマイル島原発事故(1979年3月28日)は,チェルノブイリ原発事故(1986年4月26日)や東電福島第1原発事故(2011年3月11日)が発生する以前の事故であったが,アメリカ側のその恐怖心は,半世紀近く前からすでに強く意識せざるをえなかった「自国内で発生した原発事故」を契機に抱かれつづけていた。この事実から目をそらすわけにはいかない。

〔日経記事に戻る→〕 米国では炉心溶融を起こした1979年のスリーマイル島原発事故を受け,長く原発新設が途絶えた。2023年に新規でおよそ30年ぶりにボーグル原発3号機が運転を始めたが,4号機と合わせてコストは想定の2倍以上に膨らんだ。

米政府は廃炉の予定だった原発の再稼働を支援する方針を〔2024年〕3月に打ち出した。中西部ミシガン州の原発に約15億ドル(約2300億円)を融資する。新設が進まないなかでの苦肉の策だ。

「エネルギー安全保障の強化は英国がプーチン(ロシア大統領)のような暴君にエネルギーをめぐる身代金を二度と要求されないことを意味する」

英政府は〔2024年〕1月,2050年までに原発を現状の4倍に増やす行程表をかかげ,訴えた。とはいえいまの状況では,米欧で新たな原発を続々と建てるには相当なてこ入れが必要になる。(塙 和也,生川 暁)

この引用した記事の最後に出てきた文句,「いまの状況では,米欧で新たな原発を続々と建てるには相当なてこ入れが必要になる」という点は,それはそれでいいものの,それでは,一方での日本の立場はどうなのかと訊いてみたいが,この日経の記者2名はまるで他人事のように書いていた〔というかとりあえずなにも書いていない〕。

東電福島第1原発事故現場の後始末さえろくにできていない日本である。現在,世界中の原発は,ほぼ440基ほど存在するが,日本の西方に位置する韓国や中国は原発を多く電源に利用している。

その韓国や中国で,もしやチェルノブイリ原発事故や東電福島第1原発事故並みの重大事故が発生したら,日本にも多大な悪影響が及ぶことになる。そのさい,発生するかもしれない被害「事象」は,地球環境そのものの大破壊を意味する。原発の重大事故が発生した場合は,国境などなんの意味もなくなるし,地球に生きる人類・人間にとって大事な環境そのものが,根底から破壊されていく事態を意味する。

こういってはなんだが,すでに気違い沙汰だと観察するほかない「原発建設・利用をめぐる人類・人間の暴挙」が止まらないでいる事実は,深刻な地球規模の問題であるはずである。

最後に一言。「温暖化ガスをほとんど排出しない原発」という決まり文句ないしは決め打ち的なセリフは,無条件にかつ完全に謬説であった。原発は温暖化の原因となる。排ガスじたいはたくさん出さないにしても,その本体じたいおよび核燃料関係の後始末諸作業が,温暖化の大原因になっていた。

再生可能エネルギーの普及・拡大・浸透,その前提になるスマートグリッド方式による電力の発電・送電・給電・配電網の構築に,真っ向から妨害要因としての特性を有するのが,

原発に関連する電力会社と経産省と,これにまつわる「例の原子力ムラ」につらなる諸企業・諸法人であり,さらには日本政府・外務省・防衛省などが心中深くに秘めつづけている「原発保有」の願望にも,とても深い関与をもっている。

本日,2024年6月4日『日本経済新聞』朝刊には,ちょうどつぎの記事が出ていた。見出しの文句には,再生可能エネルギーの体制が「日本は途上,出力制御頻発」とある。実は,この原因のもっとも大きな障害になっているのが原発でもあった事実に,この『日本経済新聞』の解説記事が触れることはない。

その原発がある種の「特定の存在価値を有した」事情は,日本の政府が本心では原発をもちたいという欲望を以前からもっていた事実からも,すでに明白になっていた。

また,そのために九州電力や四国電力では,太陽光発電の容量・能力が完全に有効には活かされていない状態がいまもつづいている。再エネ,とくに太陽光発電に対する出力制御がすでに現実の問題となってなされている。

いずれにせよ,原発は日本の電力事情にとってみれば最大のお邪魔虫でありつづけてきた。

その意味で原発は,その操業・稼働のさせ方からいわせれば,まさしく「dull(鈍い)」や「stupid(馬鹿な)」という形容を充てるのがまっとうであった。

原爆(つまり核兵器のこと)の問題を完全に切り離そうとはしない日本の原発事情は,いつまでも不純でありえない「原発の必要性」ともつながっている「原子力ムラ側の分かりきった欲望」と密接不可分であった。

結局,核燃料サイクルもすでに日本は失敗を重ねることしか能がなかったにもかかわらず,ともかく使用済み核燃料再処理事業を止めるつもりが皆目ないのは,そうした裏事情的な背景が絶対になくせないからであった。

------------------------------

【付記】 本稿の続編があり,つぎの記述である。

------------------------------

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?