竹内 毅『経営と西田哲学-事実より真実を求める経営学-』雑感

本日のこの記述は,2010年1月12日に一度公表されていたが,その後,お蔵入りしていたものを,引っぱり出して再度,議論しなおしてみることにした。

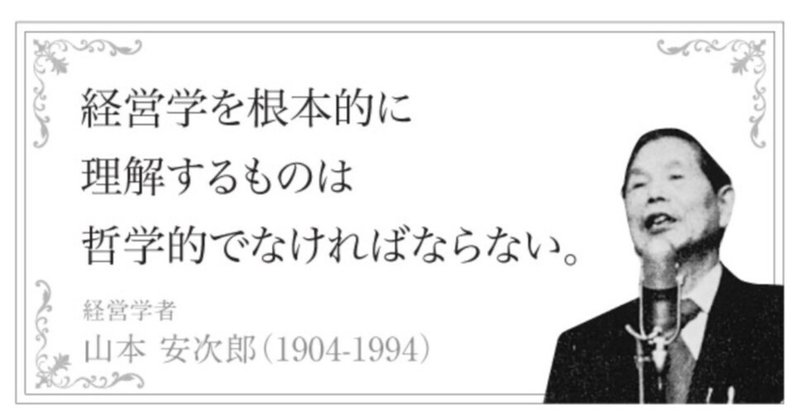

付記)冒頭の画像は,「経営学と歴史」『ArayZ ONLINE』」2022年5月,https://arayz.com/column/sashin_202205/ から借りた。

問題にしてみたい論点は,この竹内 毅『経営と西田哲学-事実より真実を求める経営学-』文眞堂,2009年10月が公刊されたさい,本書を公告・宣伝するためだったと思われるが,この出版元自身が販売促進用に提供した書評を同時に公開していたところにある。

いいかえると,出版社が自社出版物の広告・宣伝のために有名教授に依頼した書評が,その対象になった書物に対して準備されていた事実は,いかように受けとめておけばいいのか,という問題になる。

なお,この記述の初出は2009年12月9日であった。その後の今日は,2023年5月12日であり,13年半の時間が経過してきた。しかし,この記述の内容そのものはまだそれほど減価しているとは思えず,ここにあらためて補正しつつ改筆することにした。

要点はこうなる。「経営学を日本の哲学で考えている日本の経営学研究者,その意義・位置づけ」は,どのようになされればよいのか,できるかぎり検討してみたい。

※-1 広告・宣伝用に書かれた「三戸 公 の書評」

本ブログの筆者は「2009年12月9日」に「経営存在を西田哲学する意味,経営学の哲学的な研究の方途,竹内 毅『経営と西田哲学-事実より真実を求める経営学-』文眞堂,2009年10月は,なにを求めているのか」という題目を立てて記述し,議論していた。

当時〔といっても2010年1月12日のこと〕,文眞堂ホームページの広告宣伝用の「書評」欄に,立教大学・中京大学名誉教授三戸 公が執筆した「経営と西田哲学ー事実より真実を求める経営学ー 書評:竹内 毅著『経営と西田哲学』に接して」が掲載されているのをみつけた。

この書評の性格は前述にも触れたとおり,出版社が「自社の刊行物」に関する推薦文を有名教授に書いてもらい,販売促進の一助しようとすることである。

補注)この記述が “最初に書かれたとき” に参照した文眞堂ホームページ中,ここに掲載されていた住所(アドレス)は,以下を利用していた。しかし,2023年5月12日〔本日〕現在は削除されており,いずれも不在:不詳である。ただし,本ブログ筆者の手元には印刷した現物が控えとして保存されていた。

⇒ http://www.bunshin-do.co.jp/catalogue/leaflet/book0621r.htm

さて,三戸 公は「西田哲学について長く関心をもちつづけて来たが未だ本格的に学んだことのない私」という立場から,つぎのように記述している。なお,三戸が,西田哲学に関連させて,重要な哲学者として関心を向けているのは,滝澤克己である。

経営学はこれまで山本安次郎が西田哲学に依拠して本格的経営学の構想を打ち出し,裴富吉教授がそれに対して執拗な批判を加えられたが,教授の西田哲学の外在的把握に依拠した批判から,なお山本は完全に逃れ得なかったと思う。だが,本書に対して裴批判はそのまま有効であろうか。ここで私は,著者の経営学理解に関して瑕瑾と思われるものは問わない。とまれ,山本先生にして御存命なら,本書の出現を喜ばれたにちがいない。

※-2 20世紀の歴史を無視した「推薦のための論評」

1) 戦時体制期経営理論の陥穽

本ブログの筆者が学んできたところでいえば,三戸 公の前段のごとき見解に関しては,根幹での疑問が残ったままであった。というのも,三戸が同学の士から向けられた「執拗な批判」「西田哲学の外在的把握に依拠した批判から」「なお山本は完全に逃れ得なかったと思う」と述べた点は,

実は,以下のごとき「経営学史的な事実」とはひとまず無関係に,つまりこれらを棚上げし,度外視した状態で記述されており,そのうえで「外在的把握」だというように,基本では「的を外した指摘」がなされていたからである。

a) 1945年8月までの山本安次郎流「本格的な経営学」は,いったいどのように提唱されていたか?

それは「戦時経営理論としての満洲国公社企業論」,換言すると「旧大日本帝国の〈属国:満洲〔帝〕国〉」のために要請されていた「経営思想になるべき理論の展開」が必要だと,山本安次郎は主張していた。

補注)山本安次郎『公社企業と現代経営学』 (各班研究報告 ; 8),建国大学研究院,康徳8年〔昭和16年〕9月が,前段で主張された基本を提唱していた。

満洲国時代において山本安次郎が建国大学で具体政策的に高揚させえた,その経営学の構想は,敗戦以後の時期においてもまた高唱されたはずだった,山本なりの「本格的な経営学の構想」とのあいだにおいて,不可避に発生させざるをえない齟齬・矛盾を抱えていた。

ただし,その齟齬とか矛盾とか指摘した「山本安次郎風になる経営理論の展開」は,山本自身が唱えたその変わらぬ「〈本格的な経営学〉という構想」そのものが,時代が変遷してきたなかにあっても,実際においては社会科学的な本質論ないし方法論をなにひとつ揺らぐことなく貫かれていたがゆえに,かえって深甚なる「歴史科学的な検討課題」に遭遇していたことになる。

敗戦まで〔より正確にいえばソ連が参戦した8月上旬まで〕,山本が「本格的な経営学」として主張した,それも「日本帝国主義の大東亜共栄圏侵略路線」に適うべき,しかも「西田哲学」の社会科学的な活用にもとづく経営範型の発想が,その後〔昭和20年代以降〕における山本「本格的な経営学」説にあっても,なんら断わりもなしに,少しの支障もなしに継承されていた。

b) ところで,京都大学経済学部で経営学総論・原理に当たる講義を担当してきた山本安次郎の直弟子たちは,山本がその後にも勤務した各大学において数名いたが,こちらの直弟子も含めて(さらには,なにやかや擦り寄ってきたそのほかの学究もいないわけではなかったが)の話,その「本格的な経営学」の理論路線を文字どおり継承・発展させえた「後進の学者」はいなかった。

山本安次郎が独自に構築した「本格的な経営学」の継承・発展を,誰1人としてなしとげたという形跡は,今日までも残念ながらみられないでいる。それどころか,山本理論の継承・発展を明確に顕示させうる後進の学者が,登場していない。

ただ,片岡信之編著『経営学の基礎』文眞堂,2022年5月のなかで,教徒大学大学院で山本安次郎を指導教授とした片岡は,山本安次郎の経営理論に関する研究成果を大いに活用する方途めざして,昨今における「本質論ないし方法論」を喪失した状態にある経営学研究にとりくみながらも,結局つぎのようにまとめておくほかなかった。

「馬場〔敬治〕と同様に山本が後の論者に理解され継承されるという動きが出てこなかったゆえんは,このあたりにあるのではないかと考えられる」。換言すると「現実において密接に関連しているという事実に〔理論の〕総合化の根拠を求めていると評価されている」のであれば,「理論的に説明する理論枠組を提供できているとはいえない」。「つまり,他の人には十分納得的に伝わらない」。

註記)片岡信之編著『経営学の基礎』文眞堂,2022年,190頁。

c) 山本安次郎が独自に構築する努力を重ねてきた理論,そして,この継承の可能性に断絶が生ぜざるをいなかった真因は,山本「理論の歴史的源泉」にまで遡及して追究すれば,ただちに判明する論点である。

西田哲学の思考方式を利用して「諸部門各科学の基礎づけ」への応用を試み,なんらかの提唱を樹立させ新境地を打開しようとした山本安次郎の挑戦であったけれども,その努力の過程おいて顕著に現象させた「限界・制約=短所」は,その「過度の自明性」である。

山本経営学における「西田哲学の応用方法」において浮上する重大な心理歴史的な問題がある。それは「判る者にしか判りえない」とでも形容されたらいいような,他者を突きはなしたかのような独善的に孤高の心意であった。

つまり「賛同できる者のみが判ればよい」という,排他的・専横的な,つまり非学問的な「語りかた」が問題である。あるいは,これを理解しないものは「要は分かっていないのだから,これがいけない」という程度でしか,仮に批判者が登場したさいには対応できない。

山本安次郎の経営理論,その個性的な学問構想は,いまから半世紀以上も前から批判的に考察されてきた。だが,これに対峙させられたとき,山本が披露した基本姿勢は,社会科学研究の立場としてみるに,「自説を自明としがちである傾向」が自身の学問に対する根拠の不確かな過信の露出になっていた事実に,よく気づけなかった。

d) 山本安次郎が唱えた「本格的な経営学」の基本性格は,かつて満洲国の「建国大学」経済学科に山本が勤務していた時代から,すでに「固有の弱点」とみなされるべき論点を胚胎させていた。とりわけ,その〈自明性〉なるものをめぐる山本自身の確信のほどは,

日帝時代の戦時体制期においても自明,

敗戦後の平時体制期においても自明,

社会主義国家体制(これは以前のソ連や東欧諸国)に向けても自明,

というふうに豪語されつづけた「事実経過」からも鮮明であった。

その意味では「本格的な経営学」が誇れる「自明さ=融通無碍〈性〉」は並みのものではなかった。だが,結局,ときどきの時代の趨勢は,この「本格的な経営学」における実証性の不在を,つぎつぎ暴露してきた。

山本経営学においてもっとも重大に深刻な問題性は,そうした反証が歴史のなかでなんども実際的に明示されていたにもかかわらず,これとはあたかも無関係に持論の自明性,つまり山本「経営理論」の卓抜性だけが復唱されてきた点にあった。

e) 以上にように説明してする批判は,山本安次郎のように『西田哲学で経営存在を哲学論的に創造的に解釈する問題』とは,次元を異ならせている〈別個の現実的な経営の体制的な問題〉が,本来ならば経営学研究の課題になるべき点を意味していたはずである。

経営学者が「哲学」を論じてみたところで,これが「歴史哲学」を欠いた「経営哲学」論なのであれば,社会科学としての視座は途方もなく彼方へ,つまり〈虚空の世界〉にまで突き抜けていくほかなかった。

2) 学問に自明性の過剰は不適

a) 山本安次郎自身が「自明過ぎる」という問題意識をもてないまま,「西田哲学」に依拠した「経営学の基礎理論」を,あたかも絶対的に信頼できる立論であるかのように提唱した。

だから,これを批判した同学の論者からする「その批判そのもの」も,「外在的把握」による批判以外のなにをなしうるのか,という当然の反論も出てくる。批判の矢が狙うべき的には,そうした外在的な中身(?)しかなかったのだから……。

もっとも,冒頭のほうで触れた三戸 公の指摘,その「外在的把握」という理解にも問題が残されていた。歴史科学の立場からする経営学批判の作業を観て,これを外在的だとのみ受けとめ処理できるとしたら,社会科学としての経営学ほど干からびた学問はない,という顛末に導かれかねない。

山本が繰りかえし強調していたのは,いつも「自分といっしょになって西田哲学を読め」という,ほとんど宗教的次元での共鳴・共感の強要であった。こう形容していた。「西田哲学の研究によって開眼された」「開眼の喜びにひたる」(山本安次郎『日本経営学五十年-回顧と展望-』東洋経済新報社,昭和52年,211頁・注12,49頁)。

b) それでは,「学問の立場」に徹したい学究にとって「批判の対象として客体的に」とりあげることはできても,それ以上にともに内在化した境地での批判はできない。なぜなら,そうした《内からの批判》は,山本の「本格的な経営学」の立地点ではありえず,拒絶される対象でしかなかったからである。

最初に登場させた三戸 公の場合でも,山本学説と全面的に格闘したうえでの「本格的な批判」は放っていない。だから,三戸にあっても「誰それによる山本理論の批判も外在的把握」という指摘以外はなしえなかった,としかいいようがない。

c) 今回,竹内『経営と西田哲学-事実より真実を求める経営学-』2009年のための推薦文を書いた三戸である。

彼は「西田哲学」を「未だ本格的に学んだことのない」立場から本書を評すると謙遜しつつも,西田哲学が経営学に利用される試図が「自明でありうること」を,当然の前提したかのように,同書宣伝用の一文を書いていた。その意味では「本格的な書評」とはいえない。研究紀要の書評欄で書くとしたらどのように執筆するのか。宣伝効果用の発表手段としてはともかく,議論の奥行きとしてはもの足りなかった。

本来であれば,三戸ではなく山本の直弟子たちの誰かが,竹内『同書』の紹介文なり本格的な論評なりをものにすべき適格者として登壇するはずである。そう思いきや,この予想(実は期待)は,やはり外れてしまった。

もっとも,「西田哲学」というよりも「滝澤克己の哲学」を強調したいらしかった,それも日本の経営学のなかではいまや最古参格の三戸 公が,その役目を代わりに果たしてくれた。販売効果を計算すれば,権威的な経営学者三戸 公の〈推薦書評〉のほうが格段に優れていることは,正直いって事実である。

※-3 核心の理論性格から離れた論評

1) 旧日本帝国御用達理論の宿命

生前「本格的な経営学」を一貫して教説してきたのが山本学説:経営理論であった。しかしながら,彼にあっては,どうしようにも逃げきれない「難問〈歴史的な制約〉」が突きささっていた。ところが,山本安次郎はこの問いじたいを,頭から認めようとはしなかった。

すなわち,同学の士が問題を提示した「外在的把握」による批判からさえも「山本を逃れえなくさせていた」その「核心の問題」は,いうところの「本格的な経営学」説が旧日本帝国用の御用達理論として誕生した出自にみいだせたのである。

西田哲学も大東亜戦争のときは「軍部に協力したような」著作を残してしまった。しかし,山本において「社会科学である経営学」に西田哲学を導入する決定的な契機となっていたのは,満洲国産業経済発展のために全面的に奉仕しうる戦時体制期用の「国家全体主義的な公社企業論」を構想することであった。

竹内 毅『経営と西田哲学-事実より真実を求める経営学-』2009年が,山本以後の公刊物として珍しくも西田哲学を応用し,経営の「真実」を志向する「経営論」として,山本理論よりも成功していると,三戸は評価する。本書「は西田哲学に立って経営と現代社会を批判しその変革を論じようとしている」と解釈していた。

けれども,その著作の筆者,竹内 毅自身が深甚なる敬意を払っている山本安次郎の理論も,往時〔=昭和10年代後半〕においては「西田哲学に立って〔満洲国の産業〕経営と〔満洲の〕現代社会を批判しその変革を論じようとしてい」た。それは,当時における「現代」「日本帝国の分肢をなしていたその満洲国」のための理論の構想と具体的な政策的な展開であった。

2) 内在的な克服〔歴史〕のない理論には外在的な批判でこと足りることは,理の必然である。

要は,戦時体制期において山本安次郎は,西田哲学の活用を基盤にするという問題意識を出発点に据えてから,「満洲国軍事経済体制」構築に率先協力するための経営理論の構築に努力した。その成果は,『公社企業と現代経営学』 (各班研究報告 ; 8),建国大学研究院,康徳8年〔昭和16年〕9月の刊行をもって実現できていた。

戦争中におけるそうした経営学者の実績を無視してまで,三戸の認定のように「西田哲学は現状を肯定し,容認する学問形態」ではないといいきれるか? 戦時経営学としてのその「公社企業論」の研究対象は,1945年8月8日のソ連参戦によって,一挙に無に帰した。むろん,前段の研究業績としての著書はその後に遺された。

西田哲学が経営学を媒介にして,満洲国の建国大学に居た山本安次郎によて,そのような方途で利用された実績をもった。しかも,戦争目的に引きずりこまれる関係性のなかで生まれた成果であった。そうであれば,西田哲学をとりいれた山本の経営学説に対しては,まずもって「外在的把握」による批判が要請されてよいはずである。

山本学説に差しむけられる「内在」批判の以前に必要な学問作業があってしかるべきである。しかし,直弟子たちによる山本学説克服への挑戦が,いまだに明確な業績として示されてはいない。山本理論を超克するために,まずもってさきに要求される〈外在的把握〉の批判はむろんのこと,さらにすすんでの〈内在的理解〉による批判にしても十分に(正確にいうとろくに)なされていない。これは,なんとも不思議な学界の一現象である。

最後に一言。--われわれはこの種の『哲学的な経営書』を読んで,なにを想えばよいのか?

筆者は,三戸 公のレベルまで西田哲学「理解」に到達している経営学者は,いまのところ1人もいないと推測する。あえていえば,山本経営学に対して「外在的把握」での批判者でありえた同学の士であっても,そのレベルの理解にはるかに及ばない。なぜなら,関心を向けている焦点が,両名にあっては,まったく異なっているからで,多分,両者を単純に比較することは,筋違いの手順になる。

【蛇 足】-2023年5月12日の補記-

竹内 毅『経営と西田哲学』に関しては,アマゾンのブック・レビューに「taka」と名のる人が「5つ星のうち 5.0 真実の経営とは何かを問う哲学書」2012年10月29日に日本でレビュー済み,として,つぎのように書いていた。以下に,2つの段落を充てて紹介する。

著者の永年の実務経験・研究の集大成ともいえる書です。経営を,西田哲学「絶対無」から有・無のステージに表層化されたものとしてとらえるところに,経営の真実をみています。気迫と使命感に圧倒されながら読みました。

経営をおこなうことが即ち行為的直感であり,それが主客一体のなかから生み出されるものであることがわかります。それらすべてを包みこむものが絶対の無です。キーワードを「無」として,読むことをお勧めします。

--せっかくだが,この寸評だけに対する感想をいうと,この程度の感じ方では,いわれている「行為的直観」なる西田哲学流の概念は,まだよく理解しかねる。

この行為的直観とはなにも経営問題にだけ通用する哲学的な観念(概念)ではなく,なにに対してでも通用して使えることば,つまり哲学の用語だからである。前段のごときせっかくの理解も,場合によってはすべて「無に帰する」説明になりかねないので,要注意である。

なかんずく,この「行為的直観」ということば・用語を,自明的に偏って使用することは禁物である。

------------------------------

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?