Xiaomi13pro カメラ作例やGcamの設定など(自己満ほぼメモ)

PG(Twitter:@P_5014S)です❕後継機登場で安くなってるXiaomi13proを今更購入しました。折角なのでカメラレビュー的なのをしたいと思います。(セルフィーは紹介しません)

カメラスペック

早速スペックから見ていきましょうかー

広角+超広角+テレマクロの三眼構成です

広角21mm(23mmにクロップ)

IMX989 1型センサー F1.9

超広角14mm

JN1 1/2.76型 F2.2

テレマクロ66mm(75mmにクロップ)

JN1 1/2.76型 F2

メインカメラ以外のセンサーは全て1/2.76型のJN1で、あまりいいものではありません。

スペック見ただけではね!!

作例を見たらわかりますが、全然弱いなんてことはないです。特にテレマクロはめちゃくちゃ凄いです。

作例

ということでテレマクロの作例を紹介!と言いたいところですが、広角から紹介します。

セルフィー以外の全てのレンズに共通することですが、LeicaAuthenticとVibrantの選択や、Aiの有無、Leicaviv,natフィルターを駆使することで、一つのレンズにつき12通りの色を選択できます。

LeicaフィルターのNATは色薄めで自然な雰囲気に、VIVは少し色濃いめで飯テロ写真なんかに適していると思います。

そんな12通りの色味を今回は全部紹介しますョ

Googleフォトの共有アルバムでも色々分けて公開しているので、そちらからもご覧いただけます。Googleフォト内では元の圧縮をしていない状態で載せてるので細部まで高画質ですョ

いちいち分けてないで全部まとめろよ!って人も少なからずいると思いますが、めんどくさいので全部の写真が入った共有アルバムは用意してません。ごめんねー🤡

広角_LeicaVibrant

Googleフォト↓(元サイズで見れます)

やはりAuthenticに比べてスマホカメラらしい、明るくて鮮やかなとした色味が特徴です。正直Aiの有無による違いはわかりませんでした←

広角_LeicaAuthentic

LeicaVibrantに比べて、コントラストと周辺減光が強めです。特にAiONになると更に強くなる印象です。個人的にはAiON+LeicaNATの組み合わせが好きです。(左下)

Googleフォト↓

広角_その他作例

LeicaAuthenticだと露出をちょっと下げるといい感じに映ることが多いんですよね。なのでそういう作例が結構多くなっちゃいました。

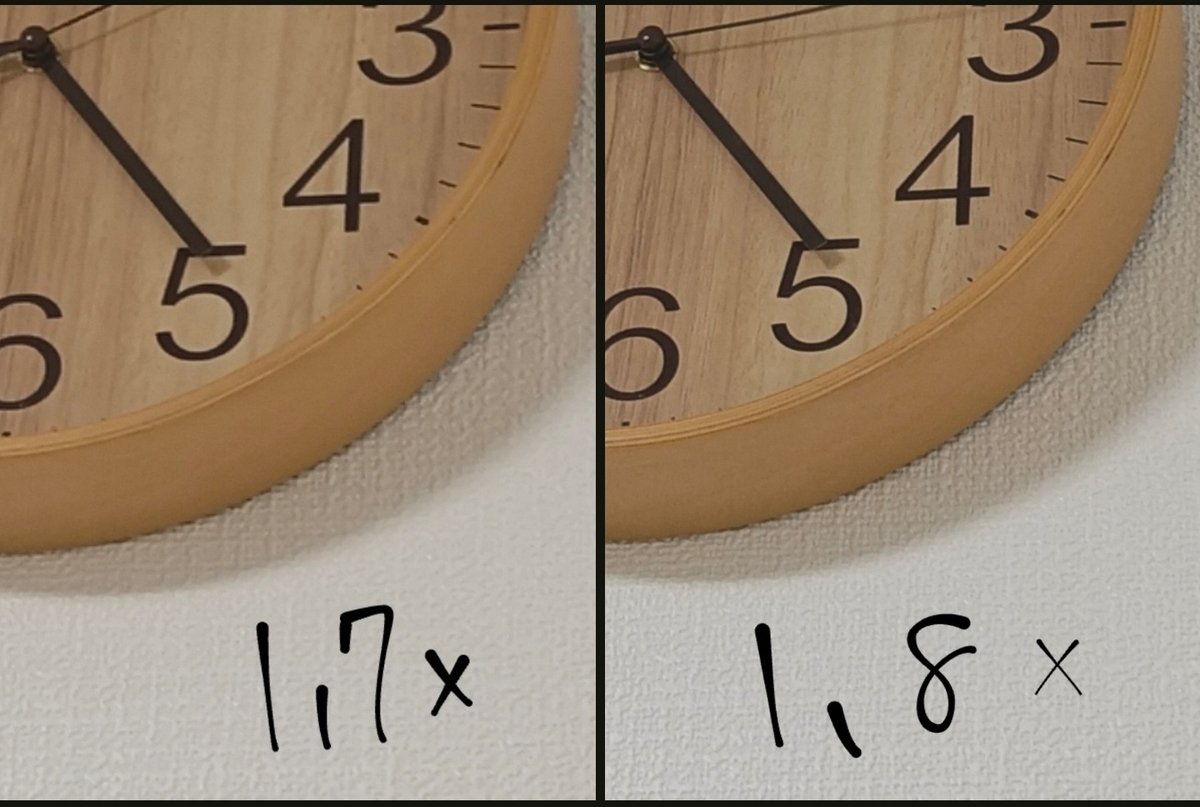

デジタルズームに関してですが、高画質化処理(リモザイク)は2倍ではなく1.8倍から有効になるようです。

Googleフォト↓

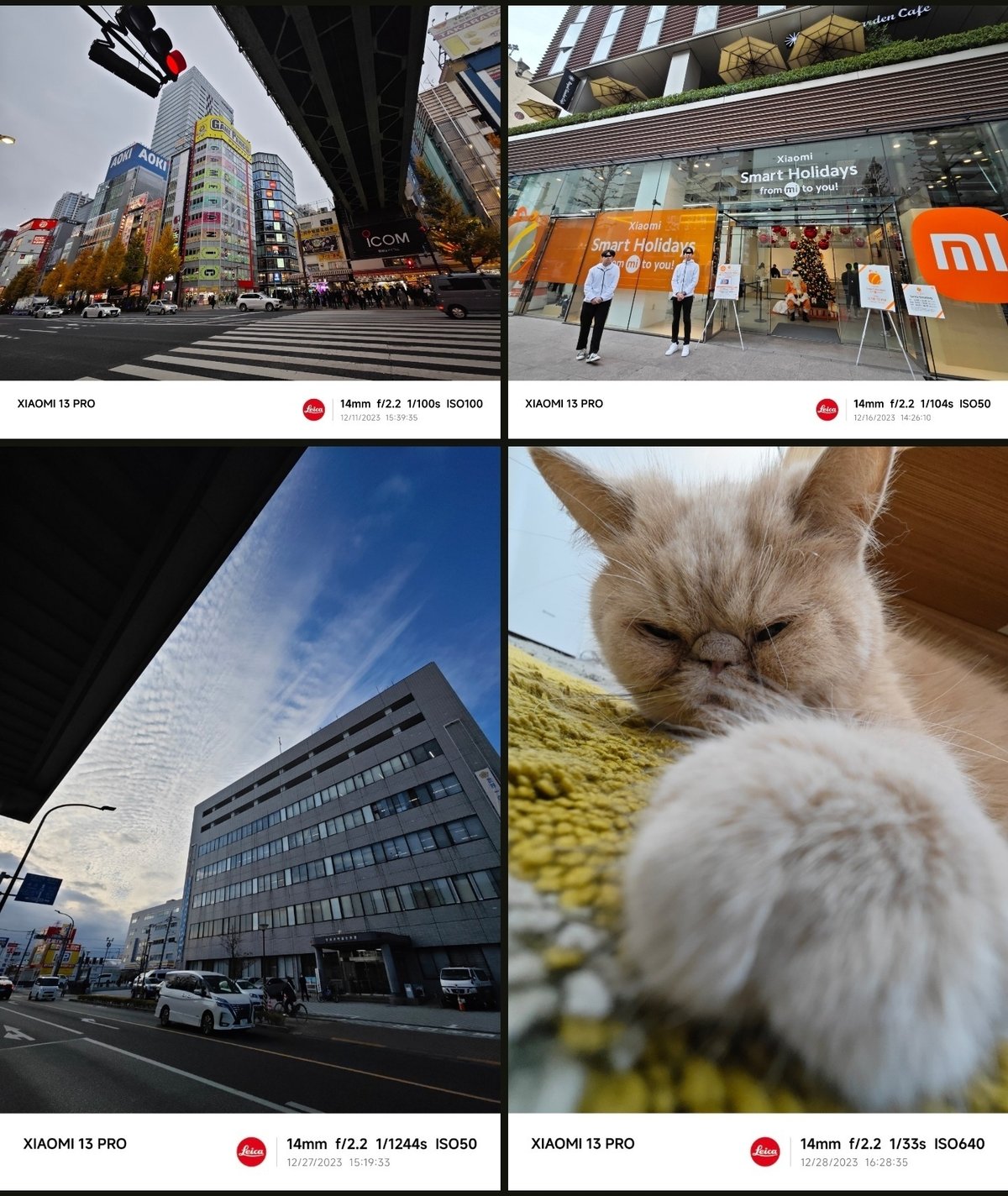

超広角_LeicaVibrant

広角に比べて少々色が薄いような気もしますが、余り色の差はないような気がします。広角と傾向は同じでLeicaVibrantはやはりスマホらしい写りをする印象です。

Googleフォト↓

超広角_LeicaAuthentic

やっぱ超広角少し色が薄い気がするかなぁ❔12SUltraも同じ傾向がありました。

Googleフォト↓

超広角_その他

その他作例はこんな感じ。超広角でマクロも兼ねてるので右下の写真のように歪みを生かしたダイナミックな写真も撮れますよ❔

Googleフォト↓

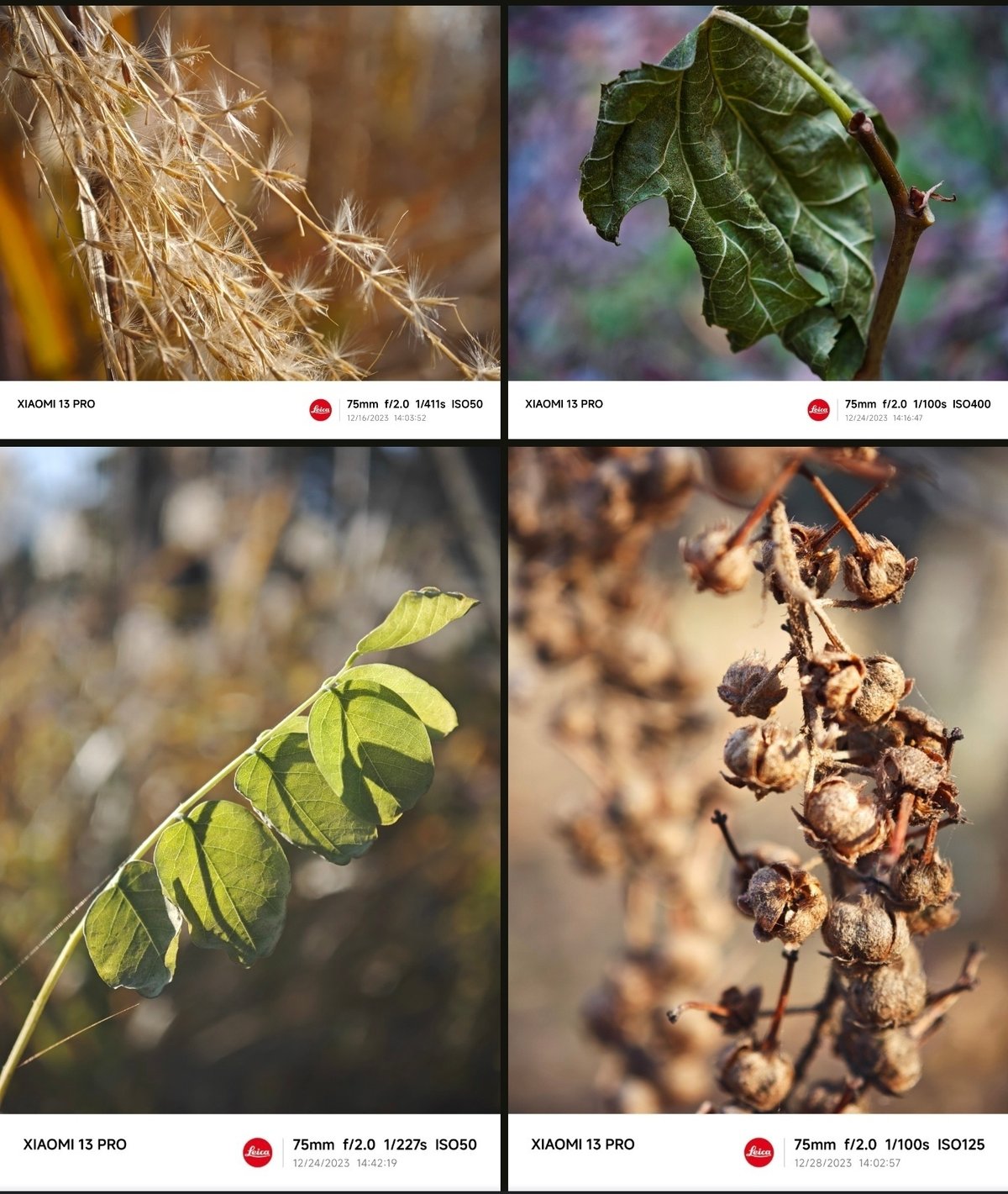

テレマクロ_LeicaVibrant

個人的に一番使用頻度が高いレンズです。まずは前に続いてLeicaVibrantの色味の比較画像から紹介していきます。

色味も綺麗で使いやすいです。強いて言うならシャープネスとノイズリダクションが少し多めで、ディティールが「コンピューテーショナルフォトグラフィー」感が強くてそこはちょっと不満。Xiaomiの望遠は全体的にディティール弱い気がします。12sultraもディティールは微妙でした。

Googleフォト↓

テレマクロ_LeicaAuthentic

他のレンズと同じく独特の雰囲気があって好印象です。Aiオンのほうが気持ち周辺減光が多めに出ている気がします。

Googleフォト↓

テレマクロ_その他(近距離)

このスマホの一番の特徴である75mmの近距離撮影です!スマホとは思えないぐらい背景がボケボケの写真を大量に量産できます。(勿論ポートレート無し)

12sultraのペリスコープの様にボケの形状が不自然なこともなく、一眼レフで撮ったと知らない人に言えば騙せるレベルです。

↓Googleフォト(遠距離の作例が少ないので75mmのその他作例はすべてここに入ってます

テレマクロ_その他(遠距離)

近距離だけがいいわけではなく、遠距離撮影もXiaomi×Leicaの安定の高クオリティです。めちゃくちゃ雰囲気が出ていて好印象です。

あと作例は無いですが、リモザイクは5.8倍から有効になるっぽいです

Googleフォト↓(さっきと同じリンクです)

ポートレート

ポートレートは通常の画角と全身モードに加え、Leicaコラボ製品ではお馴染みのマスターレンズシステムも搭載してます。

12sultraから変わった点として、通常モードの画角が75mmになり、マスターレンズシステムにも75mmの選択肢が増えました。

ポートレート作例

左下に使用したモードのアイコンの画像を載せております。

その他ポートレート作例

マスターレンズの75mmが個人的にお気に入りで、すべてそのモードを使ってます←

Googleフォト↓

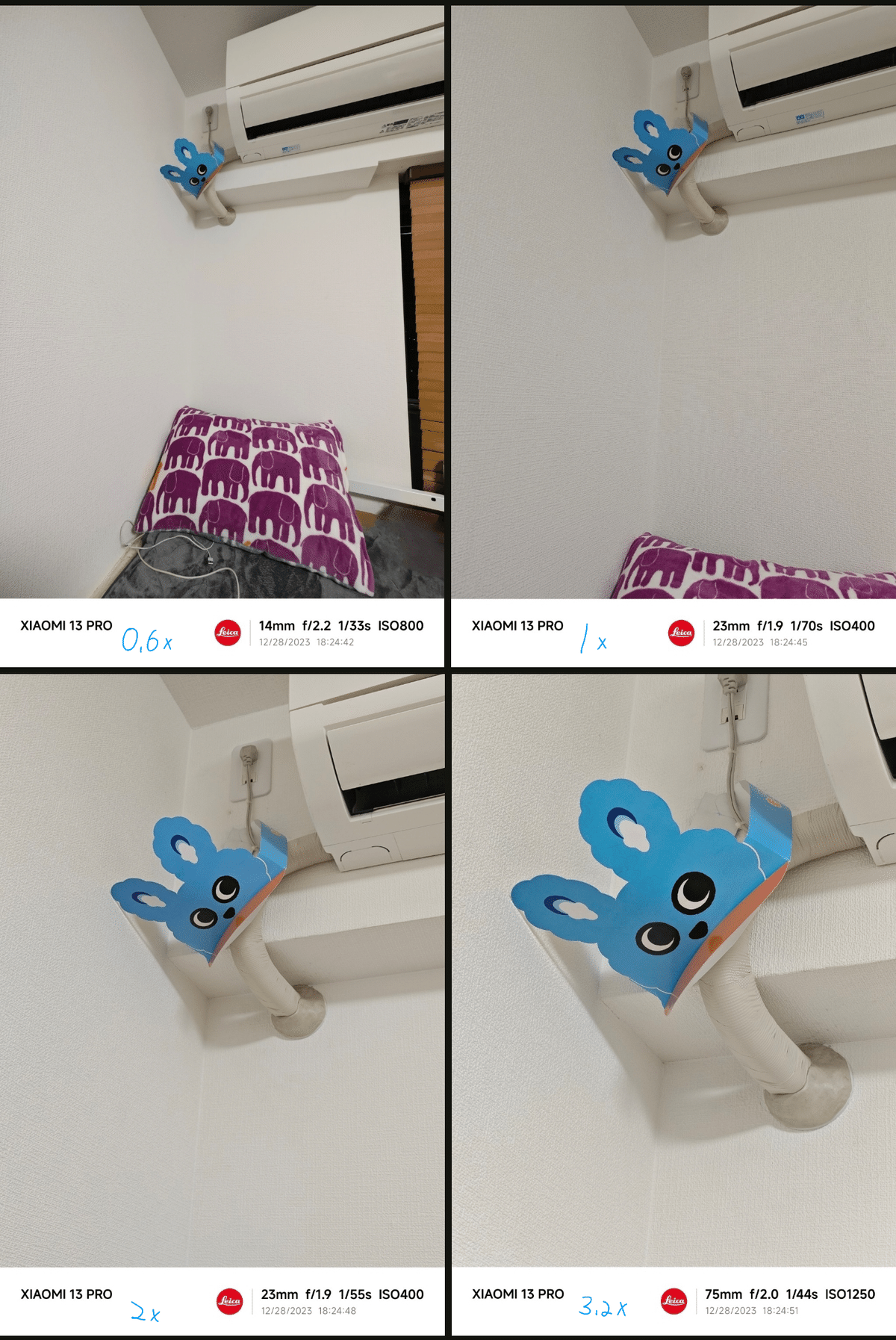

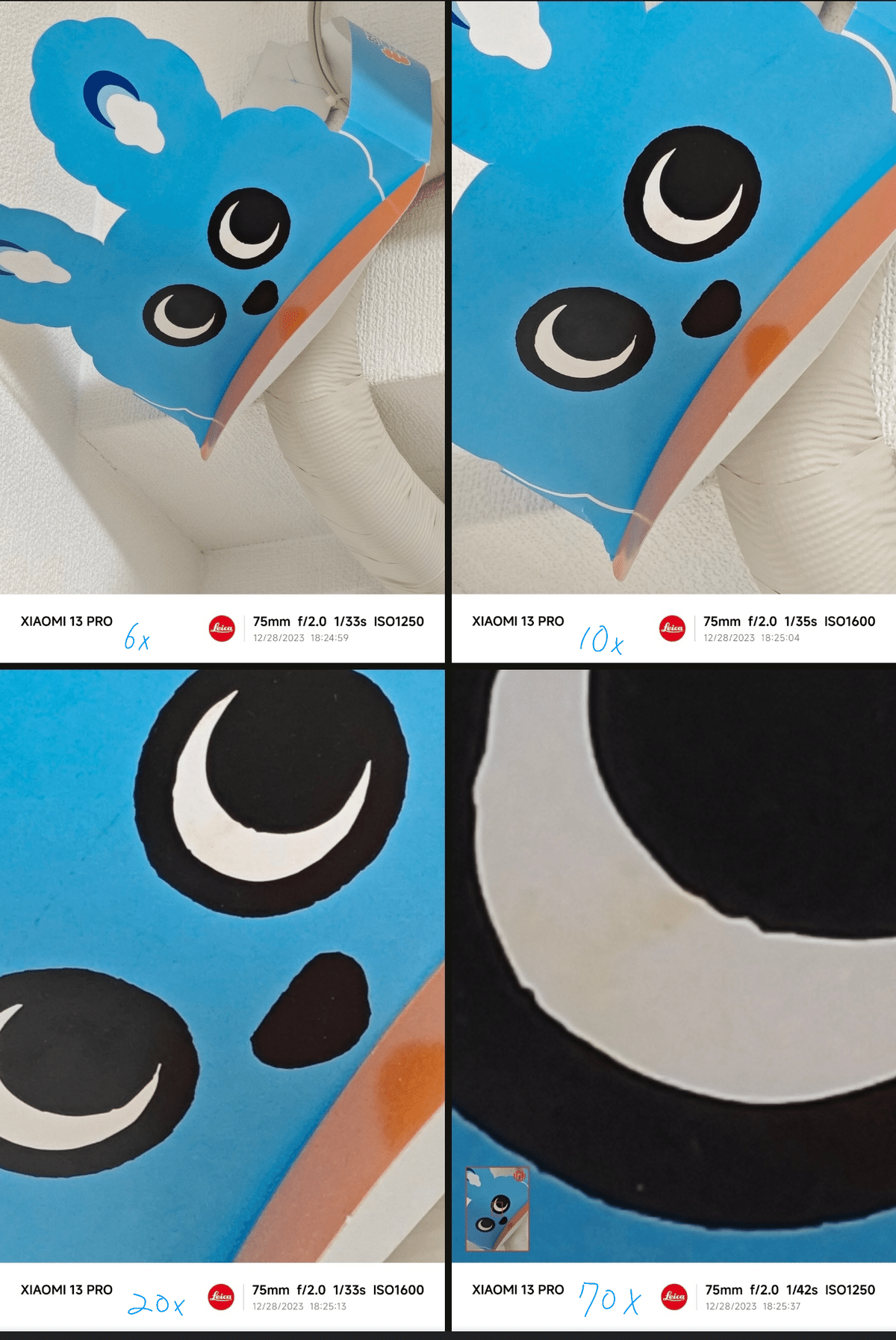

ズーム作例

Xiaomi13proは0.6~70倍までのズームに対応しております。

作例↓(青文字:倍率)

Googleフォト↓

夜景

特に書くことは無いですが、強いことに間違いはないです😟LeicaVibrantで撮影しています

作例↓

JN1とはおもえないぐらい強いです。

因みに、Leicavibrantのみで撮影してる理由はAuthenticよりも圧倒的にHDRがつよいからなんですよね。見て分かる通り全然違います。

極暗所↓

その他作例↓

Xiaomiのフラッグシップお馴染みのスーパームーンモードもしっかり搭載してます。

Googleフォト↓

Gcam

Xiaomi13proのようなカメラ最強スマホでもGcamをいれる価値はめちゃくちゃあります。そんなGcamを使用した作例も紹介します。

今回使用したGcamのリンクはこちら↓

https://1-dontsharethislink.celsoazevedo.com/file/filesc/AGC8.8.224_V8.0.apk

所謂LeicaGcamというやつで、Leicaフィルターを使うことができます。Xiaomi風の透かしも使えます。

Gcamでは21mmを23mmに、66mmを75mmにクロップなどはしないのでデフォルトのカメラよりも少し画角は広めです。

無調整_Leicaオフ

Gcamの元はPixelのカメラというだけあってか、「普通に綺麗」という感じ。ディティールの処理はこっちのほうが好きです。望遠に関しては特に画質がよく見えます。(比較画像は下の方に貼ってあります。)

Googleフォト↓

無調整_Leicaオン

Leicaモードをオンにするとやはり少し雰囲気が出ます。でもLeicaAuthenticとは少し違う感じで、こっちのほうが好みという人もいるかと思います。

個人的に広角と超広角の色の差が激しいのが気になります。

Googleフォト↓

調整後_Leicaオン

広角とテレマクロを自分好みの色味とディティールに設定を調整してみました。実際の設定は「Gcam_設定」にて解説をしております。Leicaオンを前提にした設定なのでLeicaオフの作例はありません。 右上は66mm×2倍の132mmです。

色味は調整前に比べて少しマゼンタ寄りにし、彩度は少々薄めにしました。

ディティールはノイズリダクションをほぼ0まで落とし、シャープネスも弱めの少しソフトで自然な質感の設定にしてます。更にリモザイクも有効にし、デジタルズーム性能を向上させています。

ディティールの比較↓

こう見ると真ん中のほうがいいという人も多いと思いますが、作例はないですが室内だと真ん中はシャープネスが強すぎるんですよね。デフォルトのカメラは言うまでもなく弱いです。(上の画像だとわかりにくいかも)

Googleフォト↓

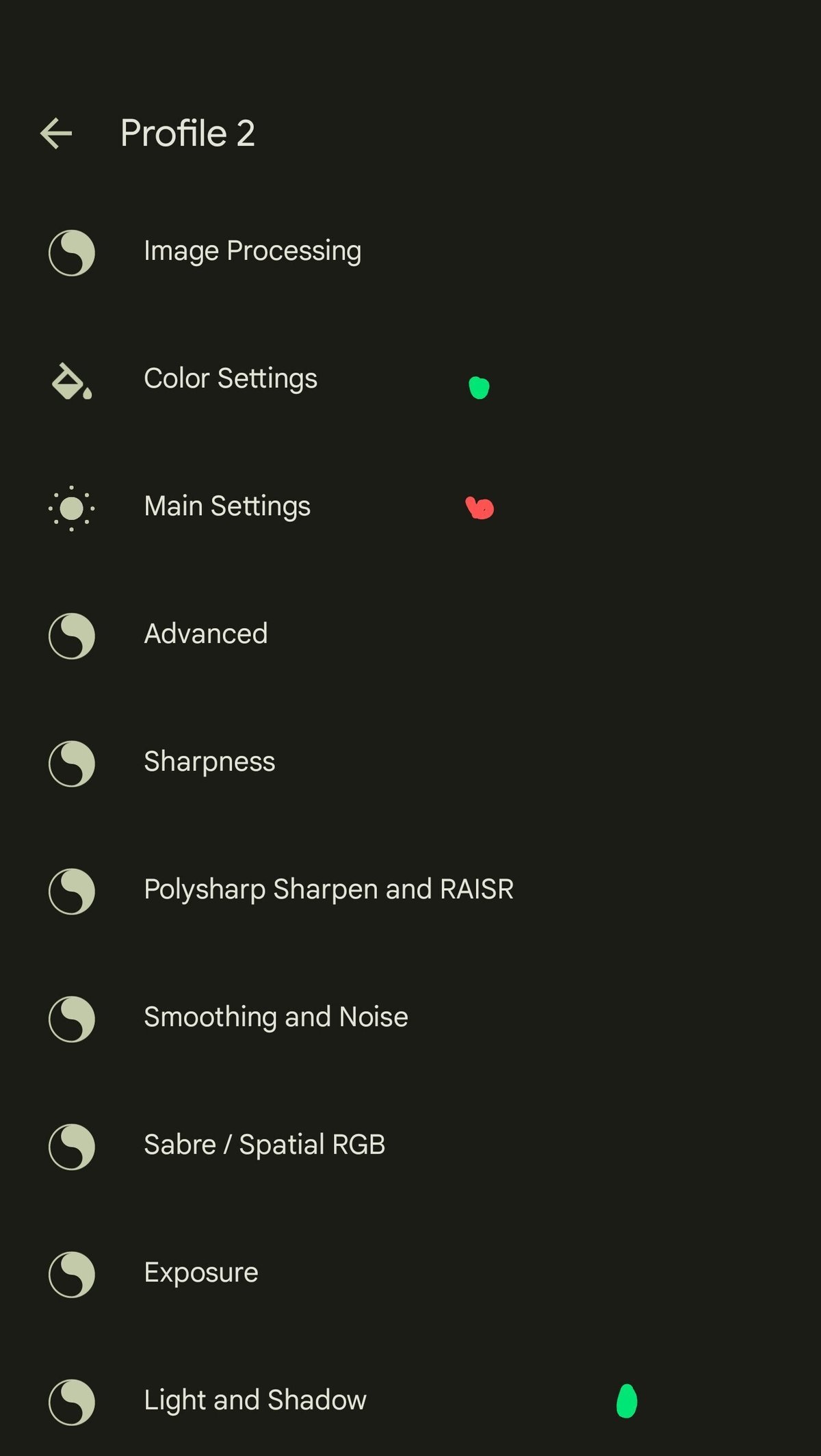

Gcamの設定

Gcamに僕が適用してる設定を紹介します。Leicaオンを前提にした設定なのでLeicaオフで使う人は色味の設定は"大体"無視したほうがいいです。

広角:

CameraSettings

↓

LensSettings

↓

Main(1.0x)

↓

取り敢えずMain(1.0x)の画面の設定はこんな感じです。これより下は弄ってません。

一番上の「ImageProcessing」の中もかなりいじってるのでそこも解説します。

ImageProcessing

↓

Profile x(なんの数字でもいい)

するとこんな画面が出ると思います

この中の色がついたところを設定します。赤はディティール、緑は色味の設定です。

画像の通りに設定します。一番上の文字でどこの設定をしているか確認できます。

Lumaは所謂ノイズリダクションみたいなやつです。

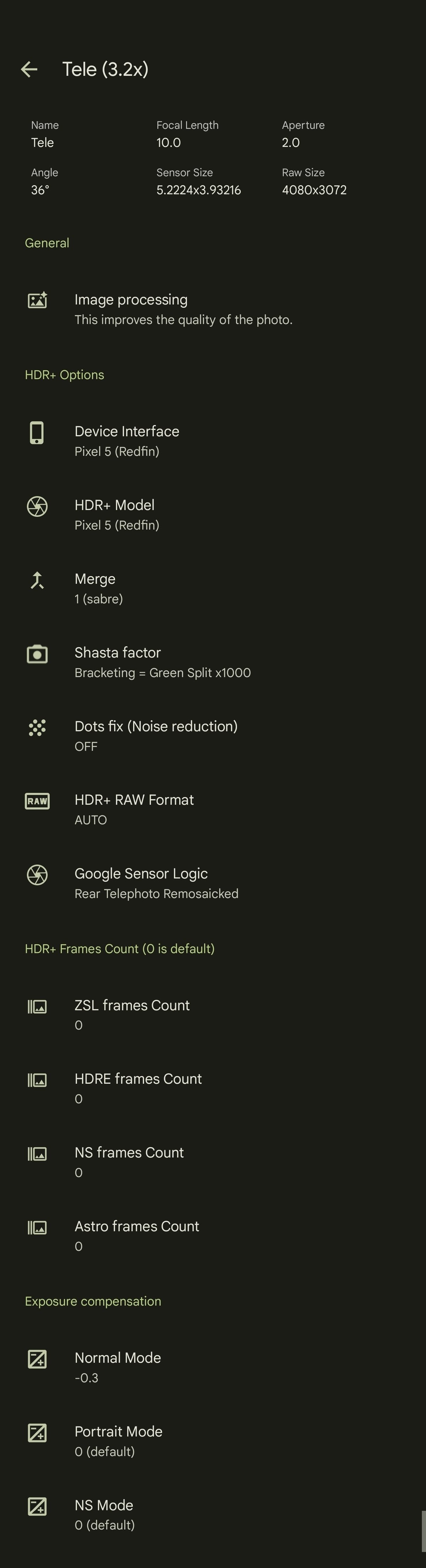

テレマクロ

説明が面倒なのでスクショだけ貼ります。さっきみたいに進んで、画像の通りに弄れば上の作例のようになります。

以上の設定をすれば上の作例みたいになります。

おわり

書くこと書いたし、終わりです!!

いいねや高評価、グッドボタンを押してくれると嬉しいです。あとコメントもくれると嬉しいよー

Twitter @P_5014S

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?