姿勢制御や運動プログラムに関わる補足運動野を脳画像から探す方法とは?

こんにちは、リハビリアイデア(@rehaidea)です。

ヒトがなぜ運動する際に姿勢を崩さずに滑らかな手足の動きができるのか?

この運動を実行する際に重要なのは随意的要素と姿勢コントロールですが、これらはどちらか一方がどう作用するというより、2つが相互に作用することで運動や動作の円滑さを生み出します。

そして、その姿勢制御能力や運動プログラムなどは、運動の実行系(一次運動野)に対して前もって活動することが臨床的にも非常に重要な役割を果たします。その際に重要な脳の機能としては基底核による運動の開始・停止といった役割があります。

では、その他に姿勢制御や運動プログラムに関わる脳の領域にはどういった部位が関与するのでしょうか?そこに関わる重要な部位として運動の実行系である運動野の前方に位置する補足運動野と運動前野と言われるブロードマンエリアの6野に相当する2つの重要な部位があります。

今回はその中でも特に基底核との連結が強い補足運動野についてをどのように脳画像から同定していくかについてまとめていきたいと思います。

補足運動野とは?

補足運動野(ブロードマンエリアの6野)は前頭葉の内側面にあり、帯状皮質運動野の背側、運動前野の内側、一次運動野の前方に位置する領域になります。

この補足運動野は、様々な機能を有し、解剖・生理学的性質や機能の違いから、6野の内側部後方を(狭義の)補足運動野とし、その前方には前補足運動野といわれる2つの領域に分けられます1)。

この部位の障害では運動麻痺といわれるような骨格筋の随意的な収縮要素が障害されるといったことはみられず、運動の開始や停止、順序性などの運動プログラムの問題が生じるということが特徴になります。

補足運動野は大脳基底核と強く連結をもつことで、運動学習の要素として今までの記憶情報をもとにした運動情報の生成(記憶誘導型運動)に重要な役割を果たします。そして、この補足運動野は運動出力に対しては、先行的(前もって)に実際の運動に関わる際の姿勢調節を行う筋の緊張(姿勢筋緊張)に対して、情報を送ることで、運動制御に対しても重要な役割を果たす機能を有しています。

では、この補足運動野を脳画像で見た際にはどういった位置関係にあり、脳画像からどうやって同定していくのか、そしてどういった血管支配があるのかについてまとめていきたいと思います。

補足運動野がみれる脳画像スライスはどれ?

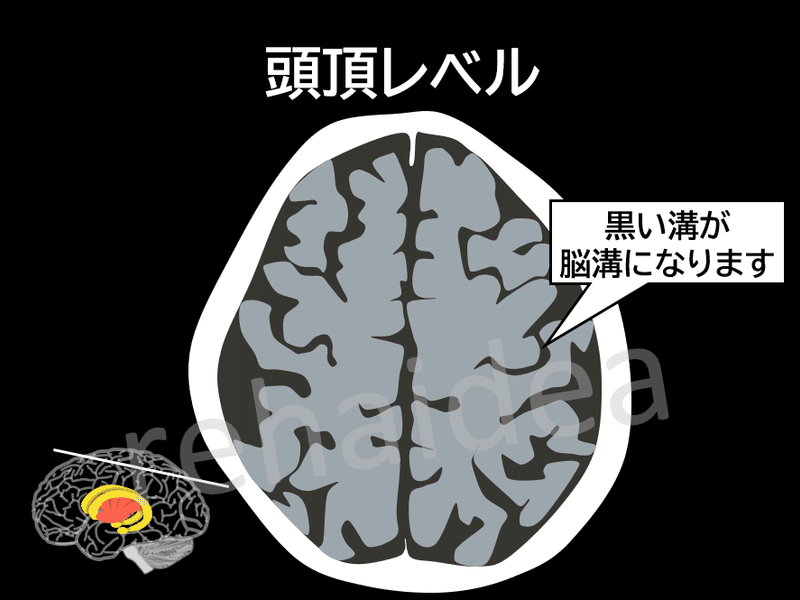

まず補足運動野がみれる脳画像を見つけていくのですが、大脳皮質のブロードマンエリアがみえる脳画像の領域はスライスレベルの一番上の脳のみぞ(脳溝)が多い画像を探します。この脳画像のスライスレベルを頭頂レベルといいます。

頭頂レベルのスライスをみる場合に、まずみるべきポイントは脳溝と脳回を把握するということです。

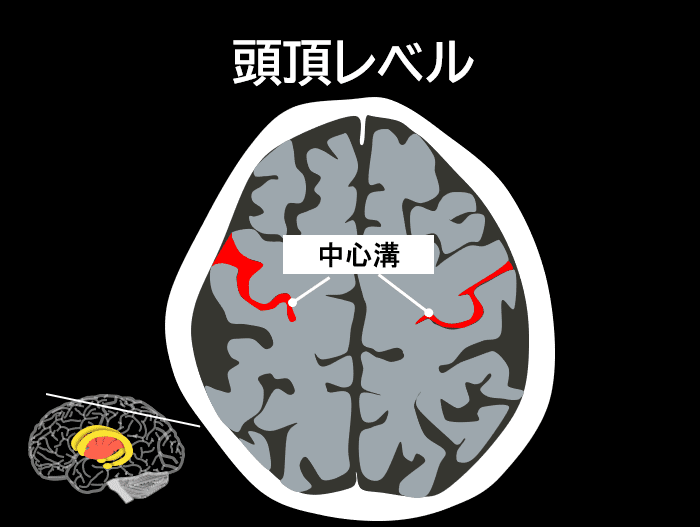

その中で、今回の補足運動野を探す際に重要な頭頂レベルでみるべき脳回は中心前回(一次運動野)になります。補足運動野は一次運動野の前方にあり、かつ内側に存在する補足運動野を探します。

補足運動野を脳画像から探す

中心前回(一次運動野)の脳回を探すには中心溝をまず探します。

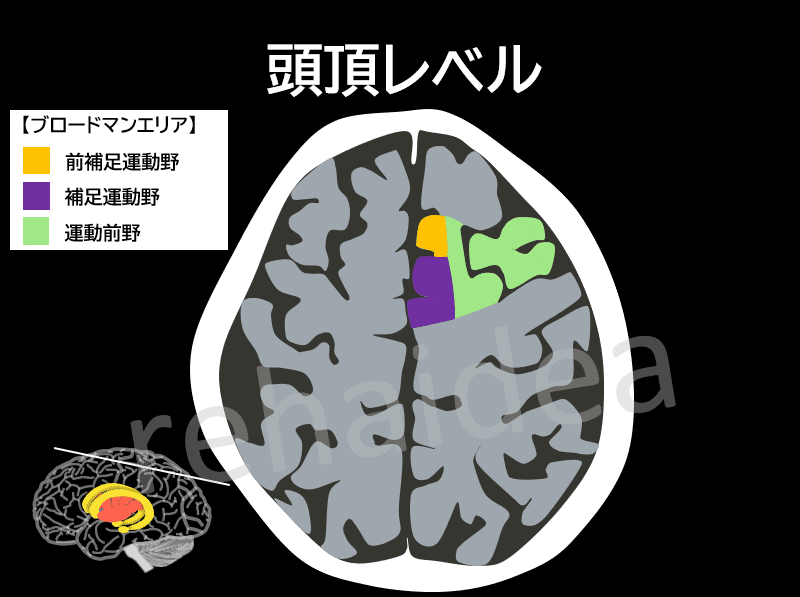

中心溝の前方に位置するのが中心前回(一次運動野:4野)になり、その前方(かつ内側)が補足運動野(6野)になります。その際にもうひとつみるべき脳溝が中心前溝で、この溝が一次運動野と補足運動野を分ける領域の指標となります。中心前溝の同定は片側半球を縦に分ける脳溝としての上前頭溝をみつけ、そこに交わる中心前溝を探します。

中心前溝の前にある脳回が高次運動野(一次運動野以外の皮質の運動領野)の領域となります。さらに、頭頂レベルのスライスでは高次運動野の前方には前頭眼野がありますが、中心溝や中心前溝のような高次運動野と前頭眼野を分ける明瞭な境(脳溝)はありません。

高次運動野の外側が運動前野、内側が補足運動野になります。

補足運動野における血管支配領域は?

頭頂レベルでもう一つ重要な要素の中に血管支配領域があります。このスライスレベルでは2つの大きな血管支配をうけ、内側を前大脳動脈、外側を中大脳動脈が血管支配を行っています。

高次運動野は内側に補足運動野、外側に運動前野が位置するということから、補足運動野は前大脳動脈の血管支配、運動前野は中大脳動脈の血管支配が主となります。

補足運動野の脳画像同定のまとめ

補足運動野は運動に関わる領域として運動の順序性、開始や停止、姿勢コントロールなどに関与する運動領野として非常に重要な役割を果たす部位です。脳画像から同定していく際には一次運動野や運動前野との関係性を理解しつつ、どの血管支配があるのかをイメージしていくことで、脳画像を見た際にそれらの領域の損傷程度を把握することが重要となります。

そしてこの補足運動野はその部位単体の機能というよりネットワークの中で、基底核や脳幹との繋がりなども考えながら臨床場面では身体機能と結び付けていくことが最大のポイントとなってくるのです。

参考文献

1)Passingham RE,et al:Medial frontal cortex : from self-generated action to reflection on one's own performance.Trends Cogn Sci 14(1):16-21.2009

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?