生成AIを業務でどのように活用しているのか?Box AI導入企業の本音トーク【第29回 BJCC Meetup!開催レポート】

Box Japanが運営するコミュニティ「Box Japan Cloud Connections」(BJCC)が主催したイベント「第29回BJCC Meetup! Box AI - Box AIの上手な使い方をBoxの人に聞いてみよう!」の開催レポートをお届けいたします。

(執筆:プロダクトマーケティング部 武田)

(敬称略)

Boxの新しい生成AI機能「Box AI」で、どんなことができる?

ー生成AI機能について

2024年3月から一般提供を開始した「Box AI」。Boxが提供する新しい生成AI機能について、Box Japanのプロダクトローカリゼーションマネージャー兼リージョナルプロダクトマネージャーである寺本敬一氏が、機能とプロダクトが目指している方向性を紹介しました。

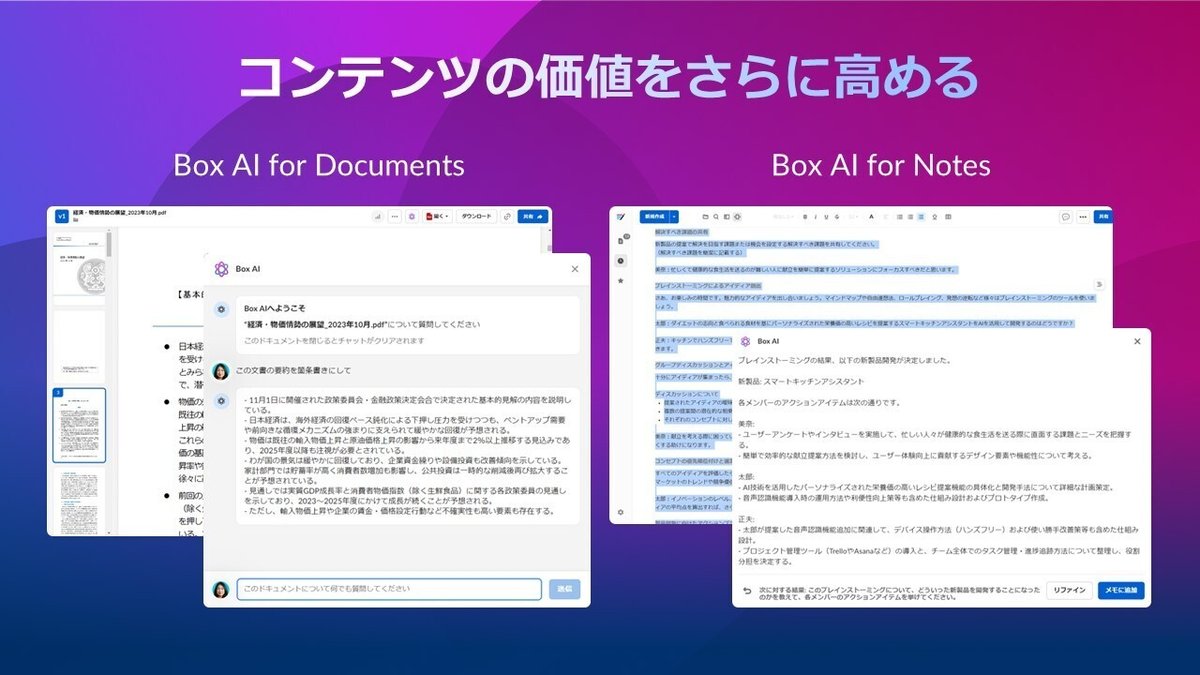

Box AIでは現在、「Box AI for Documents」と「Box AI for Notes」の2つの機能を提供しています。Box AI for Documentsは、Boxに保存されているコンテンツをプレビュー表示したときに、文書の要約や要点の整理ができます。Box AI for Notesは、Box Notes上で、簡単なプロンプトでゼロからコンテンツを生成できます。

Box AIでは、質問の候補があらかじめ表示されます。「このドキュメントを要約してください」、「重要なポイントは何ですか?」といった感じです。

寺本氏:

研究開発資料や就業規則などの長大な文書を全部読まなくても、具体的に聞きたいことをBox AIに質問すれば、何が書いてあるのかがパッとわかります。

Box AI for Documentsでは、AIの回答に対してさらに質問ができるようにすることを検討しています。実装されれば、たとえば、回答に3つのポイントがあった場合、2つ目を詳細に教えて、という質問ができるようになります。

Box AI for Notesでは、ゼロからコンテンツを生成できます。特定のテーマに関してポイントを教えてくれたり、もっと深掘りした方がいい部分を指摘してくれたり、いろいろ調べたり、アイディア出しに活用したりできます。

寺本氏:

いろいろな資料を作成する仕事なので、資料の構成のアイディア出しに役立っています。また、上司に資料のレビューを依頼する前に、指摘されそうな箇所をあらかじめ抽出できるのは非常に助かっています。

ーBox AIのアーキテクチャについて

続いて、Box AIのアーキテクチャについての説明がありました。

寺本氏:

Box AIは、そもそも安全なのか?と、お客様からよく質問されます。データはAIモデルのトレーニングに使用されないかとか、セキュリティは大丈夫なのか、などです。

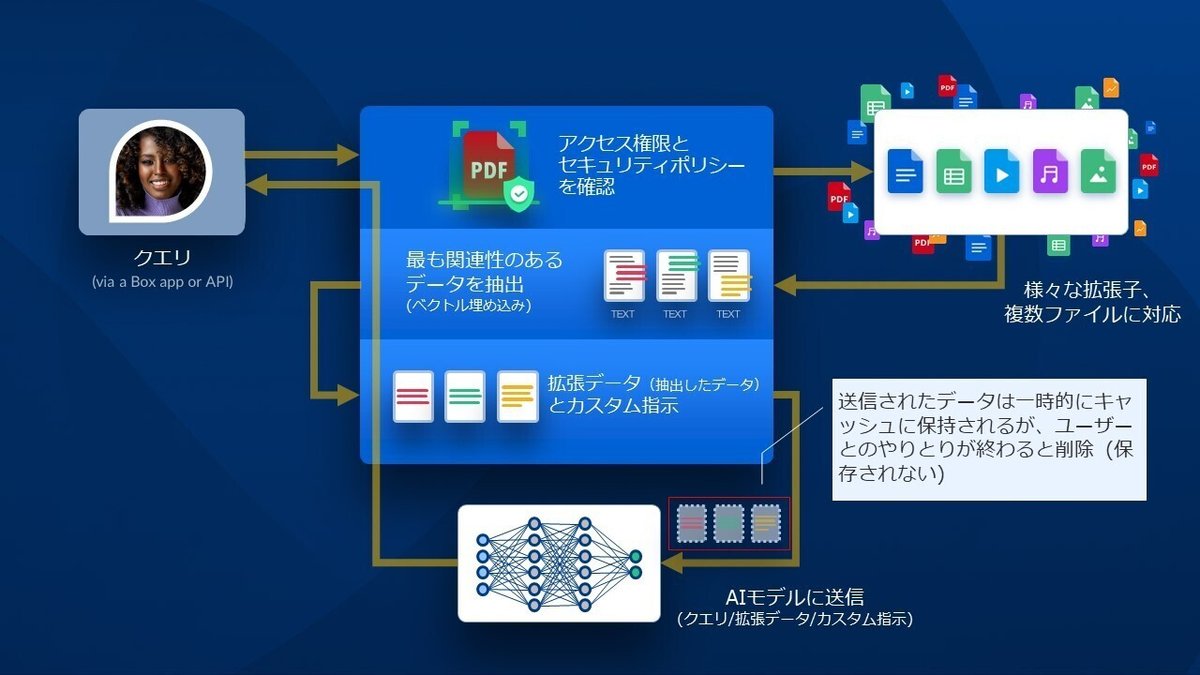

Box AIは、安全に利用できる生成AI機能です。アクセス権がないドキュメントではBox AIは利用できません。Box AIは、ドキュメントのすべてをAIモデルに送信するのではなく、関連する部分のみをベクトル埋め込みで抽出します。クエリに拡張データとカスタム指示を加えてAIモデルに送信することで、ハルシネーションのリスクを低減させています。Box AIの画面を閉じると、プロンプトと回答のデータはキャッシュから削除されます。

寺本氏:

AIモデルのトレーニングにお客様のデータは使用されません。Box との通信は暗号化されています。管理者はBox AIの利用を完全に制御できます。

ーBox AIの今後の方向性について

寺本氏:

Box AI for Documents、Box AI for Notesの2つの機能だけでは、お客様の期待に対しては、まだまだということはBoxも理解しています。

よく行われるタスクやワークフローを自動化する、膨大なデータから最適なコンテンツを発見する、APIで外部システムと連携させる、メタデータを自動抽出するなど、今後もBox AIの機能拡張を進めていきます。また、「Box AI for Hubs」を提供予定です。Box Hubsとは、ポータルサイトを簡単に作成できる機能です。Box AI for Hubsなら、複数のドキュメントに対してBox AIが回答してくれます。

Box AI導入企業に聞くBox AIの活用状況

Box AIを導入している企業の情シス担当者様をお招きし、BJCCコミュニティリーダーの原田修平氏をファシリテーターにパネルディスカッションを行いました。パネラーは、集英社の須藤明洋氏、東急不動産ホールディングスの柏崎正彦氏、そしてBox Japanの寺本敬一氏です。

ーBox AIの利用状況について

まず、原田氏から、Box AIの利用状況についての質問がありました。

柏崎氏:

グループ会社の東急コミュニティー1万人のエンドユーザー全員にBox AIの利用を許可しています。1日の利用ユーザーは、30名程度。現状を正しく把握したいので、過度な社内告知や利用の精神的な抵抗を取り去る施策は一切していないので、通常の社内通知ではこの利用者数が限界かなと思っています。ユーザーアンケートでは50%から、使ってみたいが時間がない、自分の業務には関係ない、という数値になっており、情シス内の生成AIの盛り上がりとエンドユーザーの温度感には、かなりの乖離がある感じです。ますは情シスがこの現状を正しく把握し、期待値を下げたうえで次にどのような施策をするかがキーになると思います。

集英社でも、1,500人のユーザーのうちBox AIを活用できているのは20名程度とのこと。ユーザーの利用率は各社同じような状況で、業務での生成AIの活用は、まだ始まったばかりというのが現状のようです。

ーBox AIの活用事例

須藤氏:

Box Notesで文章の素案を作れるのは、とても便利です。また、AIに質問をしたら回答を待っているのではなく、別の仕事をする。”部下に仕事を任せて自分の仕事をする感覚”で仕事の効率を上げられます。

柏崎氏:

Boxはクローズド環境で使えるので、個人情報などを気にせずに利用できます。キャッシュも削除されるので安心です。ユーザーには、上司や同僚などには”ちょっと聞きづらい”ことをAIに聞ける点に人気があるように感じています。

寺本氏:

お客様からは、ログをBox AIに読み込ませて内容を解析できるのは便利との声をいただいています。

ほかにも、長文のメールをBox AIに要約してもらう、セキュリティログからユーザーの不審な挙動を追跡する、といった活用例もあがりました。

ー生成AIの利用ガイドラインの整備について

須藤氏:

当初、ガイドラインを作ろうという話がありましたが、結局作らないことにしました。世界中でガイドラインを準備されており、Box AI自体が業界および各国の規制に準拠しているため、自社内のみで有効なルールは不要と思っています。ただ、出版社なので、AIで生成したものをそのまま出版しないことはルール化しています。

柏崎氏:

同じく、ガイドラインは作っていません。生成AIの特徴を理解して、最終判断は自分でする必要がある。ということを伝えているくらいでしょうか。逆に、Box AIには個人情報を入力してもいいと周知しています。”なんとなく不安だから個人情報は入れないで”というルールを作ってしまうと結局使えないツールになってしまい、もったいないと思います。

Boxのエンプライズグレードのセキュリティ、コンプライアンス、プライシーの基準に準拠しているBox AIなら、重厚長大なルールを作ってユーザーの利便性を損なうことなく、安心安全かつクイックに使いはじめることができそうだ。

BJCCは、会員登録制のコミュニティです。オープンなコミュニティを目指し、デジタルワークプレイスにご興味がある方であれば、Boxを利用していなくてもご参加いただけます。

BJCCの詳細、参加登録はこちらから https://www.bjcc.jp/