帝国の隔離者(2)

2.”検疫隔離”された安南王子

国は粉々になり、民族は引き裂かれる

生命の夜明けが血で染まる

ああ、若い王が王位に就いた

龍は床でのたうち回り、死につつある。

苦しみの中で、あなたは成長する。

野蛮な侵略者、悲惨な裏切り者。

祖国の国民を奪う。

しかし、あなたの前には

世界は無限で、地平線は広がる

ハムギを載せた船は1カ月ほどの航海の後、1889年1月にアルジェに着いた。アルジェのフランス当局は、当初、ひどく驚いたようだ。反抗的、好戦的なフランスにとっての危険分子、と聞いていた男が、実際にはまだ少年の域を出きっているわけでもない小柄な青年で、しかも健康状態も優れず、良くも悪くも、フランスに表立って敵対できるような力強さがとてもあるようには見えなかったからだ。同情心も手伝ってか、といって、警戒心を解くことはできなかったものの、彼らはこの”ひ弱な貴人”に少なくとも表面的には彼らの出来る限りでの厚遇を与えることとした。そこで、ハムギは数か月間のアルジェの高級ホテル住いのあとに”Villa de Pins”(松の屋敷)と呼ばれることになる、花畑に囲まれた庭を持つ、瀟洒な松林の中の地中海を望める丘の上の邸宅をあてがわれ、そこで物質的には何ら不足のない生活を始めることになった。フランスは、ハムギを帝国の厄介者として警戒する姿勢を、結局のところは彼が世を去るまで崩さなかったが、一方で、ベトナムの安南王朝の混乱も続いていたので、将来的にはハムギを懐柔しておき、いずれは政治利用をする可能性も考えていたからだ。とはいえ、彼と故国(=ホーム)との手紙の往来は禁じられ、彼の言葉を解する数少ない同国人の随行人は彼の一挙一動を監視し、アルジェリアの当局に報告をしている事実上のスパイだった。アルジェに来てそれほど間もないころのハムギの肖像画がある。当時、パリの雑誌に掲載されたもので、写真撮影はフランス当局から禁じられているとの理由でハムギ自身により拒否され、やむなくフランス人イラストレーターによって描かれた(冒頭のイラスト)ものだ。イラストのキャプションには”元アンナム王、フランスのアルジェでの捕虜”とある。ベトナムの民族服に身を包んだハムギはまだ19才、繊細で知性的ではあるが、その目は悲し気で、言いしれない不安感が溢れ出ており、王の威厳からは程遠い。言葉も通じなければ、味方も存在しないに等しい、全く新たな世界に運ばれた、この未だ大人にもなり切れていない、孤独な、刑期も明確でない捕囚者はこの当時、その先にどのような展望を描けただろうか?

アルジェリアは地中海を隔ててフランスの対岸に位置していたころもあり、フランスによる植民地化はベトナムのそれより半世紀前から始まっていた。既に多くのフランス人やヨーロッパ人がアラブ人やベルベル人といった先住民の圧迫の上に、新たな入植者としてアルジェなどの海岸の都市を中心に移り住み、ハムギのいるアルジェは既にフランス領と同等の扱いを受ける準海外県のひとつだった。そして、ここではハムギの生存中を通じてヨーロッパ人植民者社会の人口も増える一方だった。日本人には往年のヒット曲、”カスパの女”の歌詞から地の果ての辺境のように誤解を受けやすいが、実際には当時はフランス本土に近い、辺境とは言い難い”先進地域”だったのだ。アルジェを流刑先に選定した表向きの理由は、気候がフランス本土より温暖で、熱帯出身の少年にはより気候的に相応しく、マラリアの治療と静養のためには、最適だということだ。だが、ここが流刑地とされた真の理由は、ハムギの追放の最大の目的が”隔離”であったためのように思える。

追放は、懲罰と隔離という二つの意味を持つ。追放された当人にとっては、それは何よりも懲罰である。彼が生まれ育った家族、仲間、そして彼が生き、その中で成長してきた文化と土地、一言で言えば”ホーム”から、心理的にも物理的にも引き離してしまうことで、彼に精神的な苦痛=孤独を与えること。そして、あわよくば、その苦痛で彼を精神的に屈服させ、追放させた側に帰順させること。一方で隔離は、問題はその当人よりも、当人以外の周囲にとっての彼の影響力を最小化することが目的となる。そのため必要なのは、物理的、心理的手段を総動員した封じ込めで、遠隔の地に引き離す流刑・追放でさえも、こうした封じ込めの代表的な、だが数ある中での一つの方法に過ぎない。ハムギの処置に帝国としてのフランスが何よりも優先して求めたのは、彼の存在をできるだけ迅速に希薄化、できれば抹消するための隔離=isolationだったといっていい。そこでは、表面上は安南の皇族に対しての慇懃な態度を固持しながらも、彼を”ホーム”であるベトナムから地理的にも心理的にも引き離すのみならず、追放地アルジェにおいてすら、ハムギの生存は認めても、彼に周囲の現実に触れさせない為のあらゆる方法がとられた。その徹底ぶりは、さらに正確に表現するなら隔離=Isolation以上の検疫隔離=quarantineだったというべきなのだ。その目的は、帝国にとって有害と思われるものの徹底した消毒と”ホーム”及びフランス本国への浸透阻止だったのだから。

そして、この点でいえば、帝国の中心である本国は隔離地としては、はなはだ不適切なのだ。なぜなら帝国の中心である本国と、辺境である植民地の関係は常に垂直的で、植民地相互間の水平関係は逆に常に弱い。本国と植民地の間は、情報も人も物資の動きも相互往来として頻繁に行われ、帝国が弱体化しないかぎり、それは強化され続く。仮にハムギ=が本国に送られたとすれば、たとえ少々、パリから外れたとしても、常に”ホーム”=ベトナムの情報が何らかの流れを通じてハムギにもたらされ、逆にハムギの情報もベトナムに流れることも避けられない。また帝国の中心では常に”帝国の矛盾”が渦巻き、そこから派生した様々な運動がせめぎ合いながら、それがハムギに影響し、あるいは運動がハムギから影響を受けかねないだろう。これらを遮断するには彼を独房に幽閉にでもしない限り、検疫隔離は成り立たない。一方で植民地では、他の植民地の動きはほとんど伝わらないし、伝わったとしても本国経由で弱められ、変質させられている。本国は、帝国の矛盾を植民地にしわ寄せし、むしろここでこそ、その過酷さは増進するが、それが可視化されるのは被植民者の側においてだけであって、植民者の世界(アルジェリアならコロンと呼ばれる白人たちの社会)では、その矛盾と過酷さはむしろ厚く包み隠される。この時代、アルジェリアでは、フランスの植民地化に武力で抗していたカビール人(先住民ベルベル人の民族グループの一つ)反乱者たちがさかんにニューカレドニアに流刑になっていた。こうしたアルジェリアのカビール人流刑者たちの子孫は”アラブ系”として今でもニューカレドニアに生きているが、ハムギにはそういった人々の情報を得て、彼らと知り合う可能性はほぼなかったろう。ルイーズ・ミシェルやレフ・シュテルンベルグが植民地化された先住民と触れ合えたのは、彼らが囚人として植民者社会の周辺という位置関係にいた事実に負うことが大きい。一方で、ハムギが追放され、送り込まれたのは、植民者側世界が既に分厚く形成されていたアルジェであり、そうしたアルジェの中のさらに殺菌消毒が行き届いたヨーロッパ人社会のど真ん中にたった一人で放り込んでこそ、検疫隔離は初めて十分な有効性を持ちえたのだ。

彼へのアルジェリア当局の歓待が手厚く、暖かいものであったとしても、ハムギが囚われの身であることは、彼自身がよく自覚していたに違いない。アルジェでの生活は常に見張られており、邸宅を出て外出するにもいちいち許可が必要だったし、こうした監視体制が緩みだした後年に至っても、フランス本国との往来はもちろん、アルジェリア国内の旅行のための移動、すべてフランス当局の許可がついて回った。”ホーム”との手紙のやりとりは最初の十年は全く許されなかった。フランスは、彼の追放後もベトナム各地で頻発する抗仏反乱とハムギの間に何らかの連絡があるのではないか?あるいは連絡が出来るのではないか?そんな不安と疑いを抱き続けていたのである。だから、アルジェに着いて間もないころ、彼が生みの母親の死を伝え聞いたのも、アルジェリアのフランス人総督からである。ハムギは悲しみのあまり卒倒し、マラリアの激しい発作で数日間、人事不省に陥った。

健康を回復した後、ハムギは変わった。アルジェ到着当初は死の危険さえ感じていたはずである。ところが、ここで彼は実際に病による命の危険をアルジェリアのフランス人たちによる手厚い看護と医療で救われたのだ。囚われの身が、遠隔の見知らぬ国で、どのような形で死のうが、そんなことは隠し通すことも、事実を偽ってしまうことも、帝国にはわけないことだったろうに。ハムギはふと思う、”ここアルジェリアのフランス人は、傲慢で狡猾、情け容赦ないインドシナのフランス人とは全く違い、暖かく優しい”。そして、思ったはずである、上手くやりさえすれば、慎重に対応し、帝国の警戒心をいたずらに刺激しなければ、少なくとも当面は殺されることはない、生きられる。そうなれば、帰還の可能性もいつの時期かおのずと出てくるだろう。もっともハムギに対するアルジェリアのフランス人の対応は非常に例外的で特別なものでしかなく、”帝国”の被植民者への対応はアルジェリアであれ、実はどこにおいても変わるものでないことは、彼もいずれは悟らざる得なくなるのだが。だが、それは後の話である。この時、彼が幻想だとしても希望を抱いたことは間違いない。

それから、彼は自転車に乗ることを覚え、絵とカメラに興味を持ちだした。後にはそれに音楽(もちろん、西欧音楽)やテニスなどのスポーツが加わり、彼の健康も徐々に回復していった。そして、最初の半年ほどは、”なぜ自分の国を滅ぼした国の言葉を習わねばならぬか?”と頑なに拒否していたフランス語学習も、遂に自ら教師を要望するようにさえなった。まだ若かった彼は数年を経ずしてフランス語の習得に成功するだろう。そして、アルジェの上流階級の間でのフランス流の社交生活にも参加するようになった。彼はエキゾチックで由緒ある安南の王子(=当時のハムギの正式な称号はPrince d’ Annamである)というだけでなく、若く独身でもあったから、アルジェにある在外公館やフランス人有力者主催の食事会やパーティ、知的エリートたちのサロンでも人気があった。”安南の王子様”は少なくともアルジェのフランス人社会の中では知らぬ者のない有名人、スターと言ってもいい存在になったし、彼の存在はアルジェの名物でさえあった。彼はまた、上流の一部の女性たちにはとても魅力的な存在だったようだ。決して派手でプレイボーイ的な社交的性格ではなく、むしろ口数が少なく物静かで真面目という印象を与える人物だったようだが、それが”追放された皇帝”という悲劇的でもあり、崇高でもあるイメージと重なり、彼自身の資質である知的で芸術的なものを好む繊細さも相まって魅力となり、正式な妻以外にも、彼の周囲に幾人かの育ちも良く、知的な女性の何人かが協力者、崇拝者、あるいは愛人(?)として彼の人生を彩ることとなる。こうした変化を、アルジェリアのフランス当局は、単純にハムギの消毒の効果=屈服と捉えて喜んだので、ハムギが興味を抱く対象の分野それぞれに専門の教師役を派遣して、彼の趣味(?)の発展開発を促した。特に絵画は、彼自身にその才能があったのだろう、その後の彼の興味の中心となり、やがて彼の人生そのものがその追及に費やされるまでになった。だが、こうした変化をフランスへの屈服とだけ捉えていいのだろうか?

彼にとっての最初の大きな転機がフランス語の習得に努め始めたことだったことは間違いはない。”帝国”はいつだって被征服者の言葉を奪い、”帝国”の言葉を押し付けることが、征服の第一歩となり、”帝国の言葉”の習得をもって、征服はとりあえず完了するのだから。この頃、ハムギには実のところ”安南の王子”という呼称以外は何も残されていなかった。権力はもちろん、友人も同志も臣下もなく、自分の言葉であるベトナム語でさえ、身の周りの数人と時折の同国人訪問客にしか通じないのだ。そして、頼りの通訳も雇われスパイで、彼を通じなくては自分の意向や要求を言い表すこともままならない。無力な”客人”のままでいるより、むしろ自分自身の言葉として、フランス語を習得した方が、生活を自立させ、徹底して奪われた自己を回復するための力となるだろう。書き言葉、読み言葉としてもフランス語も習得しようとしたことも重要だ。実は19世紀のベトナム語には現在のようなベトナム流ローマ字表記(クオック・グーという)はまだ普及しておらず、特にハムギのような皇族や貴族の書き言葉は漢文(=中国語)が通常だった。しかも13才から抵抗運動で山岳地帯のジャングルを転々としていたハムギの漢文素養は中途半端で決して十分なものではなかったはずだ。クオック・グーに至っては習っておらず、まともに知らなかった可能性が強い。その上、故国との文章でのやりとりが禁じられているとすれば、彼には事実上、自分の読み書き言葉がないも同然なのだ。

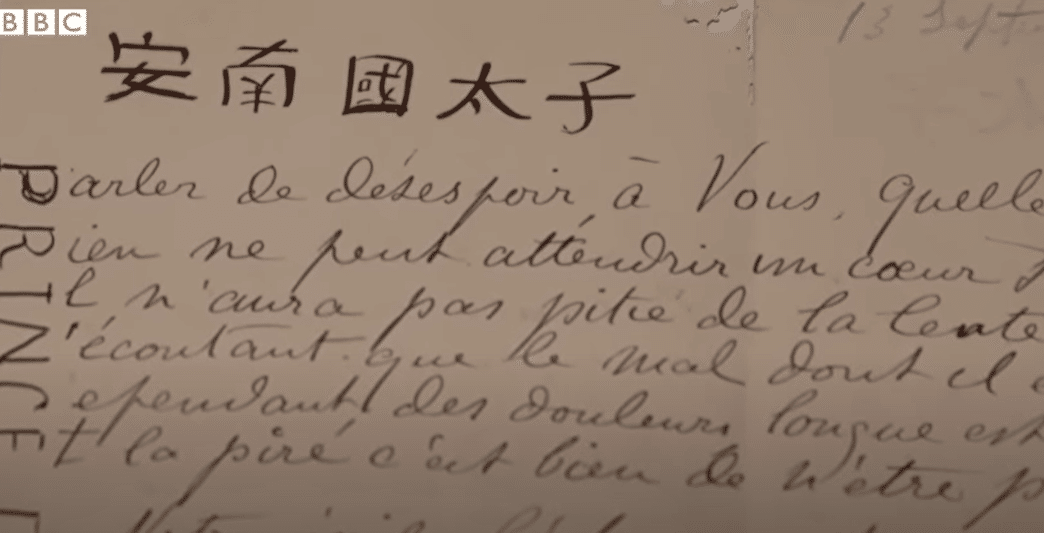

もっとも、彼の読み書き言葉としてのフランス語は話し言葉ほど十分なものにはならなかったらしい。恐らくは、日常の実際的なやりとりに必要なレヴェルには達してはいたものの、内容の抽象度や専門性が高く、文章構造が複雑で技術的なものの理解は不十分、要はフランス語で書かれた分厚い本、あるいは文学本、専門書、技術書等を完全に理解すること、そしてその内容を他者とやりとりするは困難があったということだ。そして、ハムギが放り込まれ、生きて生きてゆかなくてはならなかったのは、植民地アルジェリアの支配者層である上流フランス人社会である。そこでは読み書きは当然のもので、文字情報から得られる豊富な情報量と、文字があるからこその情報保持能力を使いこなしてこそ個人の生活も公式の社会生活も成り立っていることを忘れてはならない。何も19‐20世紀初頭のフランスで大いにはやり、ハムギも参加し持て囃されたという、ディレッタントの多いサロンでの気取った社交生活のことのみを言っているのではない。例えば屋敷の修理をするにも、それに必要な予算や人員の手配、実際の作業のチェック、そうしたことがことが読み書き言葉の助けなしで可能だったろうか?ハムギにそんなことは必要なかったとはいっても、例えば商売をすることが可能だろうか?おそらく、彼はフランス人の助けなしに自立して実務的で実利的な生活と、それを通して人との関係が濃密な生活を作ることは容易ではなかったはずだ。それでも、彼の生活が成り立ったのは、やはり彼が”安南の王子”として、“帝国の被保護者”として他人に依存したとしても、それが当然のことだと周囲の人々にも思われ、アルジェのフランス人社会にも受け入れられていたからだろう。だから、現在まで残る彼の書いた文章のほとんどが短い、実務的な内容の手紙に限られ、彼自身の内面を表現したものは少なく、そしてそれらはほぼ全てフランス語で書かれ、わずかに自分の名前や称号に漢字がみられるだけだ。それでも、ハムギのフランス語文字はとても几帳面に丁寧に書かれていて、そしてその字体は繊細で美しい。

こうした生活上の変化にもかかわらず、ある時期までハムギは故国であるベトナムへの帰還の希望を決して諦めていなかった、と見るべきだろう。追放に際し、フランス当局はその期限は示していなかったが、あくまで表向きの理由は病気療養で、健康の回復が出来れば、帰国が出来る、と言っていたはずだ。ハムギの後を継いだ腹違いの兄であるドン・カイン帝には実際にそうした説明をしている。最初の十年ほどは、ただ”帰還”をするだけでなく、密かに復位の可能性さえも探っていたかもしれない。それが証拠に、ハムギは本国との手紙のやりとりは禁止されていた代わりに、アルジェリアにいるベトナム人留学生、インドシナと往来をしていた宣教師や軍人、フランス人官吏たちを通じ、常に故国の情報を収集し、その状況に気を配っていた。アルジェのベトナム人留学生の中には、ハムギとあまりに頻繁に接触をするので、それを理由に帰国を余儀なくされたものもいたものさえいた。また帰国後は直接でない迂回したネットワークを構築してハムギに連絡を取ってくれる協力者もいた。ただ、こうしたやりとりの一切は口頭のみで行われ、手紙はもちろん日記、その他の形でも一切、形に残る形では残されていない。その上、直接面談時にハムギは、情報提供者に対して自分の意向や意見、コメントを差し挟むことはほとんどなく、ひたすら聞き役に徹していたという。後に”ホーム”との手紙のやりとりが解禁された後も、ハムギは家族に対し、”決して政治的なこと、フエの宮廷内の動き等については触れないように”ということを自分の手紙で直接に念押ししている。表面的には一切、反仏を匂わせることさえしないのはもちろん、政治的な問題からもひたすら距離を置き、一方で、絵画や音楽、テニスといったスポーツにも手を染め、フランス流の生活に馴染んだように暮らすこと、フランスにとって無害であるとアピールすること、それがハムギが生き延びる戦術だったのだ。そして、ここまで徹底的に非政治的であるということ、それは、反仏ではなくとも、同時に”帝国”としてのフランスにおもねることを拒否することでもある。フランスはいつだって機会さえあれば、ハムギを政治的に利用することを考えていたからだ。考えてもみれば、彼はとても幼いころから政治の権謀詐術に翻弄された生涯を送ってきた。彼を皇帝位に上げるため暗殺された先代皇帝も、反仏運動でフエの王宮を去らねばなかった彼にとって代わった次代皇帝も、ハムギの異母兄弟たちで、血で血を洗うような政治闘争の過酷さ、わずかの油断、一瞬の気の緩みが破滅に繋がる冷酷さを嫌というほど知っていたのである。

ハムギの異母兄にあたり、反乱に身を投じた彼に代わり帝位を継いだが、ハムギがアルジェリアについて間もないころに、早々とこの世を去ってしまった。

ハムギが去った後の安南王朝では、ハムギを継いだ異母兄にあたるドンカイン帝もフランスに担がれた帝位簒奪者として民衆的な人気がないままに数年で亡くなり、その後は、わずか10才のタインタイ帝が即位した。だが子供の皇帝では民心も安定するわけなく、安定とは程遠い状態が続く。その中で、民衆に根強い人気を持つハムギを帝位に復位させてはどうか、というアイデアがフエの王宮官僚の一部、そしてインドシナのフランス植民地当局の中にも常に存在していて、密かに議論が交わされていたことは、現在ではフランスの旧植民地省の資料からわかっている。ただこの計画は結局は実現しなかった。フランス本国もインドシナのフランス当局も、結局は反仏派として人気が高いハムギへの懸念を払しょくしきれなかったからだ。そして、こうした動きは一切、ハムギには伝えられていない。結局、ハムギにしてみれば、その慎重に慎重を重ねた振る舞いにもかかわらず、なんの希望も展望も見いだせないまま、ただ無為に待たされることが延々と続いただけのことだ。さすがに彼も焦りを感じたのだろうか、直接の連絡は依然として許されていなかったので、ベトナムに渡るフランス人を通じ、故国に残る家族~といっても、既に父親や母親はなく、彼の実子の存在はないも同様だったので、近親の一族といった方が良いかもしれない~彼らにアルジェリアへの訪問を頼み込んだ。特に彼にとっての甥を養子にすることを強く望んだ。彼は一族と親交を深め、後継ぎの子供を持つことで、故国との繋がりを強めたい、それが帰還への希望と繋がるという考えがあったに違いない。だが、こうした願いはどれも一族たちからにべもなく拒まれ、実現することはなかった。既に故国の一族の中には彼の居場所はもはやなく、安南の王宮にとっても彼は厄介者になっていた事実を思い知らされただけだった。ハムギは深く失望した。

→帝国の隔離者(3)に続く。

グエン・レの音楽について:バックミュージック(?)としてベトナム系フランス人のグエン・レ(Nguyen Le)によるものを引き続き使用。1959年、パリに生まれで、様々な文化、キャリア初期より、人種が出会うパリで、ジャズ、プログレ等の現代ポップ音楽にカリブやアラブ・アフリカ音楽、そして彼のルーツであるベトナム伝統音楽を、彼自身が奏でるギターを中心にかけ合わせてきた。最初のビートルズカバー、Eleanor Rigbyは最も不思議なビートルズ・カバーのひとつで、ヴォーカルはパリで活躍する韓国人ジャズ歌手で、バックの伴奏はバリともタイともベトナムともつかない、ただしアジア風としか言いようのないもの。最後のものはグエンの初期のもので、ここで彼はマグレブ(アルジェリア、チュニジア、モロッコ)の音楽に取んだんだ。ここでの音楽はアルジェリアでなく、恐らくはモロッコのグナワ音楽を基調にしているが、ベトナム民族音楽そのもののような女性ヴォーカルや、アフリカのグリオのようなヴォーカルを重ねている。彼自身は両親がベトナム系と言っても、ベトナム語は”学校に通い出してから、失った”と自分で書いており、彼自身も自分の音楽を”ディアスポラ”(=民族離散、ホームを失い異郷で生きなくてはならない人々”)のものと明確に意識しており、その点でもハムギの生涯に相応しい音楽と思う。ハムギは音楽にも大きな興味を示し、ギターやピアノを学び、アルジェへの追放、10年後の1889年のアルジェリアの現地フランス語雑誌には”モーツアルト、ワグナー、サン=サーンス、ジュール・マスネを好む、と書かれている。彼の周りには西欧音楽しかなく、同時代のアルジェリア音楽に触れあう機会はほぼなかったと思われるが、彼がグエン・レのような境遇に置かれたら・・・おそらく異なった文化背景を持つ音楽を組み合わせる音楽や絵画にも深く共感したのではないだろうか。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?