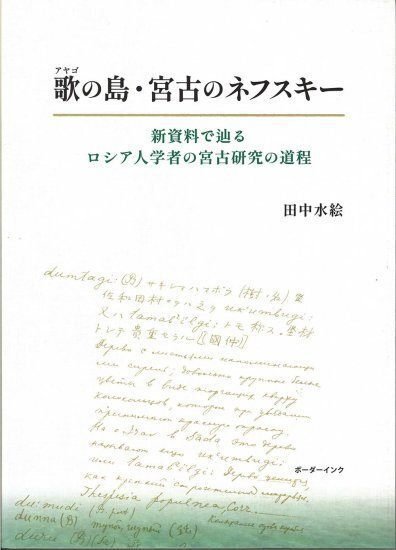

100年前、宮古諸島の綾なる歌に魅せられたロシア人研究者ネフスキーの軌跡を追う。

100年前、ロシアからひとりの民族・言語学者が宮古諸島を3度訪れた。

彼の名前はニコライ・ネフスキー。自在に宮古の言葉を操り、島民たちから古来より伝わる言葉、歌、風習を聞き集めた。

新資料で辿るロシア人学者の宮古研究の道程』

田中水絵 著

綾なる古語で紡がれたアヤゴ(歌)に魅了されたネフスキーだが、大粛清の時代のソ連で悲劇的な死をとげた。しかし彼が残した資料は宮古研究の光源として、いまも宮古の島々を照らし出している。

日露の新資料が明かす「何故、宮古なのか?」

宮古来島100年を記念して、いま蘇るネフスキーの旅。

序章 ネフスキーとの出会い―何故、宮古なのか

第1章 1892(明治25)年~1919(大正8)年・夏

1.ペテルブルグ大学入学まで―ロシア艦隊―日本語教育

2.L.シュテルンベルグ教授―「民族・言語学的方法」

3.日本留学―民俗学者たちとの出会い

4.「大学への報告書」―『風俗画報』

5.帰国延期―『万葉集』

6.東恩納寛惇―先島地誌4種―『混効験集』

第2章 ネフスキーと黎明期の琉球・宮古研究

1.田島利三郎―『おもろさうし』『混効験集』「先島の歌」

2.『沖縄風俗図絵』―謎多き「宮古島言語」

3.伊波普猷―『古琉球』

4.知られざるドイツ人A.ウィルト―「新琉球諸方言」

5.先輩E.D.ポリワーノフ―「日琉語比較音韻論」

第3章 1919(大正8)年・夏~1922(大正11)年・春

1.小樽赴任前夜―上運天賢敷―宮古方言

2.小樽―『混効験集』『おもろさうし』の学習―オシラ神研究

3.柳田国男の沖縄旅行―折口信夫の沖縄旅行

4.八重山の宮良當壮―日記

5.小樽高商のノート―宮古方言学習再開

6.冬の日記1―アイヌ語―宮古方言

7.冬の日記2―萬谷イソ―大阪へ

第4章 1922(大正11)年・夏

1.1回目の宮古調査旅行―折口信夫宛の絵葉書

2.富盛寛卓―採録の方法

3.ムナイ―サバニ

4.伊良部島―国仲寛徒村長

5.村長夫人の歌―小学校のベッド

6.佐良浜―会えない神カカリャ

7.佐良浜の結婚—佐喜眞興英—シマ

8.不明な足取り—下地島

9.狩俣―《根間の主》のアヤゴ

10.池間島―四シマ

11.多良間島―エーグ―《正月の歌》

12. 多良間の八月踊―組踊

13.水納島―百合若大臣

第5章 1922(大正11)年・秋~1926(昭和元)年

1.沖縄図書館―伊波普猷―田島利三郎「宮古島の歌」

2.吹き続けたムナイ風―同志・宮良當壮

3.ティムバヴ―口頭発表「天の蛇としての虹の観念」

4.虹―ライバル・宮良當壮

5.親友・前泊克子―佐良浜の巴御前

6.「アヤゴの研究」―田島利三郎の研究の伝道者

第6章 1926(昭和元)年・夏~1928(昭和3)年・春

1.2回目の宮古調査旅行―慶世村恒任

2.「宮古島子供遊戯資料」―島民の協力

3.『音声の研究』―台湾調査旅行

4.恩師シュテルンベルグとの約束―鷲信仰―《正月の歌》

5.「月と不死」―若水―折口信夫

第7章 1928(昭和3)年・夏~1929(昭和4)年・秋

1.3回目の宮古旅行―平良の知識人―「白い鳥についての歌」

2.国仲寛徒―神祈りの文句

3.伊波普猷からの絵葉書―ポリヷーノフ先生のアドレス

第8章 1929(昭和4)年・秋~2012(平成24)年

1.帰国―活動―日本旅行の申請

2. 二つ目の「天の蛇としての虹の観念」―消えた「ムナイ」

3.ネフスキーの死―死の真相―蘇った研究

4.宮古に帰ったネフスキー

―『宮古のフォークロア』『方言ノート』

5.生誕120周年サンクトペテルブルグ国際シンポジウム

―蘇るネフスキー

終章 何故、宮古なのか