DJ Boonzzyの選ぶ2021年ベスト・アルバム:11位~15位

さて、私DJ Boonzzyの選ぶ2021年のベスト・アルバムランキング第2弾、11位から15位です。第一弾の中でも何度か書きましたが、改めて今回振り返ってみると、2021年はコロナ禍2年目ということもあり、例年以上に内省的な作品が多く、そして特に女性アーティスト達による優れた作品が多かったような気がします。

15位の発表に行く前に、21位以下30位までに選んだアルバムを下記に挙げてみますが、これを見るとやはりそういう傾向がはっきり出ているなあ、と思った次第。

21.Not Your Muse - Celeste (Polydor)

22.Blue Weekend - Wolf Alice (Dirty Hit)

23.Friends That Break Your Heart - James Blake (Polydor / Republic)

24.Home Video - Lucy Dacus (Matador)

25.I Don't Live Here Anymore - The War On Drugs (Atlantic)

26.Things Take Time, Take Time - Courtney Barnett (Milk! / Marathon Artists)

27.Sling - Clairo (Polydor / Republic)

28.Star-Crossed - Kacey Musgraves (MCA Nashville / Interscope)

29.When You See Yourself - Kings Of Leon (RCA)

30.Happier Than Ever - Billie Eilish (Darkroom / Interscope)

この21位~30位で特筆すべきだったのは、ウルフ・アリスとルーシー・デイカス。ウルフ・アリスはUK出身の才女エリー・ロズウェルを擁するオルタナ・ロック・バンドで、ルーシー・デイカスは、去年以来注目を集めているフィービー・ブリッジャーズと今年素晴らしいアルバムを出したジュリアン・ベイカーと一緒に2018年にボーイジニアスというユニット名義でアコースティックながらヒリリとした楽曲を届けてくれた、ヴァージニア出身の女性シンガーソングライター。

いずれもアコギを一つの重要な表現手法として使いながら、ウルフ・アリスはシンセや打込みも使った多彩な音像でコロナの影響も強く感じる独得の世界観を届けてくれたし、ルーシーは基本アコースティックを中心にした楽曲の中に突然バリバリギターが登場するという、いかにもレディオヘッドあたりを通過してきていることが良く判る「VBS」という楽曲などもあり、いずれも90年代オルタナ・ロックに微妙に寄り添いながら、自分の世界観をうまーく作り挙げていたなあ、という印象でした。あと、ビリー・アイリッシュは楽曲がこれまでに既にシングルで出たものも多く、何となく今年のアルバム、という感じが薄かったこともあってこの順位になってます。でもファーストよりはかなり今年聴く回数は多かったかな。

ということで前置きが長くなりましたが15位です。

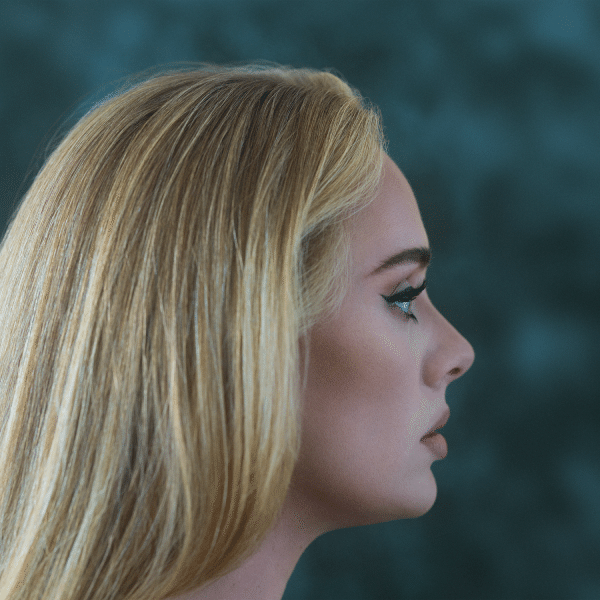

15. 30 - Adele (Columbia)

こんなメジャーなアルバム、と思ったあなた。多分デビュー以来のアデルの成長と数々の経験を経てなお力強く自分の歌で自分の人生経過を表現してきた彼女の旅路についてあまりご興味がないか、よくご存知なく、アデルが単なる歌の巧いトーチ・シンガーだという理解をされているのでは。彼女をちゃんと理解するには、こうした彼女の旅路に寄り添って彼女の作品を評価する必要があると思いますし、今回の『30』でも彼女は自分の人生における逆境を痛みで苦しみながら切り取って見事なストーリーに仕上げてます。

『19』(2008)で鮮烈に登場した時「舗道に写るあなたの影を追いかけていくのは意味があるのか、それとも諦めた方がいいのか」と報われない愛を絞り出すように歌うアデルは、エイミー・ワインハウスや今年のランキングの21位に入れたセレステなど同様、UKに脈々と続くブルー・アイド・ソウル女性シンガーの系譜を継ぐ新たなアーティストの一人でした。その彼女が、最初の男との別れに触発されて、アメリカのルーツ・ミュージックにも影響を受けて作った『21』(2011)、そしてその後新たなパートナーを得て、自らを見つめ直す視点で作った『25』(2015)で、彼女自身が言っていたように、この彼女の人生の旅路をクロニクルした3部作は完結されるはずでした。

ところが2012年に愛息アンジェロ君を授かったにもかかわらず、そのパートナーとの結婚は一年と持たず、悲しみと痛みでボロボロの別れを経験したアデル。その彼女の痛みや悲しみは、大ヒット中の「Easy On Me」での「どうか私にそんなに辛くあたらないで」(某音楽誌でこれを「お手柔らかに」なんて訳してたけど、そんな生半可な感情の歌じゃないよね、これは)という訴えや、アンジェロ君との会話のサウンドビットが彼女の痛みを痛烈にそしてむき出しに表現している「My Little Love」でいやというほど伝わってくる。そしてその彼女の表現に影のように寄り添って音作りやピアノでの歌伴に徹しているグレッグ・カースティンのアルバム前半のプロデュース・ワークも絶妙ですね。

その彼女が伝統的アメリカのR&B楽曲がそうであったように、ソウル・シンガーとしてのスタイルを久々に存分に発揮して、不運や悲しみを浄化するかのように歌いきっている「Cry Your Heart Out」は前半のハイライト。マックス・マーティンとシェルバックというスウェーデン出身のヒットメイカー2人が担当していることもあってか、このアルバムの中ではやや陳腐な印象を受ける「Can I Get It」を挟んで、アルバム後半は現状とこれから先の自分の人生での救い(redemption)を模索するかのような楽曲が続いていく。そしてここで重要な役割を果たしているのが、今年各音楽誌で高い評価を得ているリトル・シムズ(残念ながら自分のアンテナに引っかかってなくて、最近知ったので聴いてみるつもりですが)やマイケル・キワヌカといったアーティストのプロデュースで知られるUKのインフローと、ザ・ウォー・オン・ドラッグスやケイシー・マスグレイヴス、そしてベックとの仕事で知られるカナダ人のショーン・エヴァレットの二人のプロデューサーの存在。前半のグレッグの仕事とはまた違って、これからの自分への救いを模索しようとするアデルの必死な心情を深く掘り下げるようなサウンドスケープを作り上げている。アルバムの終わりで必ずしもアデルは明るい未来を展望できてはいないのだけど、これまでの愛への過ちを認めて、再び犠牲と痛みを伴うかもしれないけどそれでも自分が愛されることを求めるという「To Be Loved」と、愛とは愚かな者がお互いに傷つけ合うゲームなんだけど、それでも自分はまた愛にトライする、と決意を表明する「Love Is A Game」の2曲は、まるで映画のエンドロールのような感動を持って聴く者の胸に迫ってくる、そんな仕上がりをこの2人のプロデューサーが見事に演出していると思います.

これからのアデルの旅路がどうなるのか、アンジェロ君とアデルの関係はどうなるのかなど、まだまだ彼女の年齢タイトルによる人生クロニクルは終わりそうにないですね。彼女が新しい、そして救いを与えてくれる愛に出会いますように。

14.Raise The Roof - Robert Plant & Alison Krauss (Rounder / Concord)

2007年にいきなりリリースされたこの2人の初コラボ作『Raising Sand』は、ロックの男神とブルーグラスの女王という一見意外な組み合わせで、アラン・トゥーサンやジーン・クラーク、更にはエヴァリーズなどアメリカのフォークやルーツ系のアーティストの楽曲を、Tボーン・バーネットによる幻想的でスピリチュアルな音像で時にはロカビリーの香りも載せながらカバーするというもので、当時これがやたらカッコ良くて新鮮だった。そしてアルバム中のみならず、最優秀アルバム賞を受賞した第51回グラミー賞授賞式での二人のパフォーマンスなどでの絶妙のケミストリーを見るにつけ、当然第2弾があるだろうと思っていたが、まさかその間に14年も経過するとは思わなかったので、今回割とまた突然リリースがアナウンスされた時は、予期してなかったプレゼントをもらったみたいに胸が躍ったものだ。そして今回もやはり二人のアンサンブル(ロバートが自分のソロの時以外は徹底的にアリソンの下のハーモニーを控えめに歌うのに徹しているのがいい)といい、ケミストリーは絶妙だし、エンジニアリングもミックスも前回同様、Tボーン・ワールドの靄にかかったような神秘性をちゃんと再現していて、今回も音質は完璧だ。

前回と違うところというと、取り上げている楽曲が、前作のようにアメリカーナ・フォーク・ルーツ系の作品一色ではなく、英米のロック・ミュージシャンが敬愛するブリティッシュ・トラッド・フォークの雄、バート・ヤンシュの「It Don't Bother Me」やアン・ブリッグスの「Go Your Way」といったブリティッシュ・フォーク楽曲や、アメリカ系でもR&Bやブルース系の比較的一般には知られていない渋い選曲になっていること。前作ではプロデューサーのTボーンが提案する楽曲を主にやったのに対し、今回はこの14年の間、ロバートとアリソンがしっかり第2弾をやるつもりで連絡を取り合いながら、お互いにいいと思った曲を送り合っていて、それらの中から選曲したということなんで、このあたりはツェッペリン時代からトラッド・フォークやブルースが好きだったロバートの趣味が大分反映されたということなのかも。一方アリソンが提案したと思われる、無頼カントリーの雄、マール・ハガードの「Going Where The Lonely Go」など、Tボーンを中心に前回もいたマーク・リボーやビル・フリゼル、そしてロス・ロボスのデヴィッド・ヒダルゴらのアメリカーナの精鋭達の抑えめながら存在感ある演奏をバックに、匂い立つようなアリソンのボーカルがただただ素晴らしい。選曲のテイストが渋すぎるためやや地味な感じを受けるが、全体として、前作にやられたファンであれば今回も間違いなくやられるだろう、そんな完璧な出来。こういう類の作品に評価の高い、MOJO誌が年間ランキング9位に入れている他、アンカット誌も年間31位、その他のメディアの評価も軒並み高くて、オンラインレビュー比較サイトのメタクリティックも83点という高評価です。

こうなったら後は、コロナが収まったら是非この2人で『Raising Sand〜Raise The Roof』ツアーで来日してもらいたいものですね。

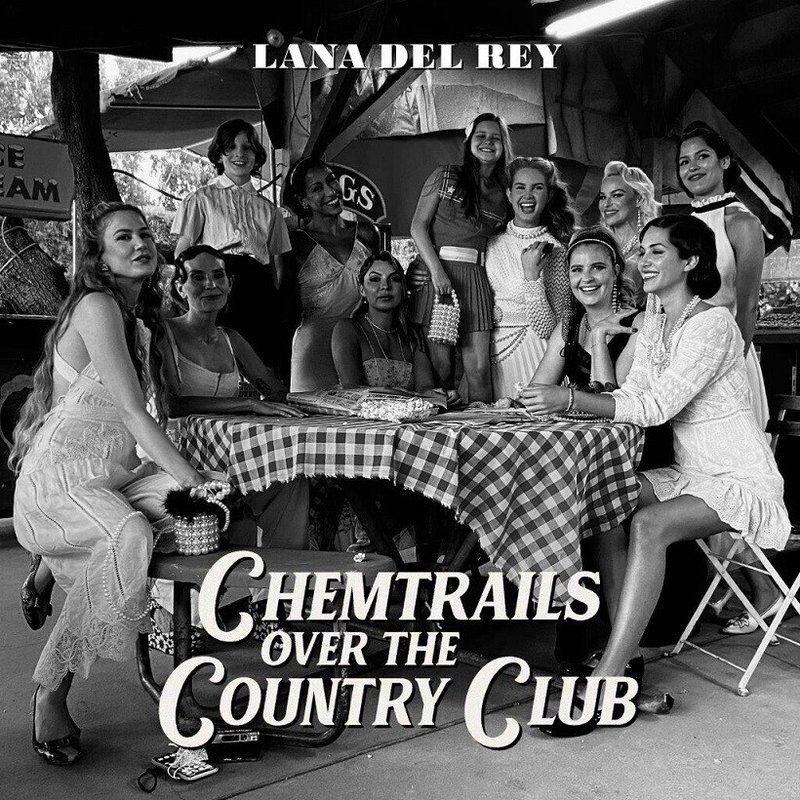

13.Chemtrails Over The Country Club - Lana Del Rey (Interscope / Polydor)

2012年の『Born To Die』やその次の『Ultraviolence』(2014)で、1950年代アメリカン・クラシック・ビューティながらゴスでもあるキャラで、ダークな世界観を提示してブレイクして以来、ラナ・デル・レイの作品には外れ、というものがほぼない。そのモデル的美貌と囁くようなボーカルで、ある時は過激に、またある時は幻想的に自分の描く世界を表現してみせるラナはなかなかユニークな女性シンガーソングライター。グラミー賞で最優秀アルバム部門にもノミネートされ、その彼女をハウスホールド・ネームにした前作『Norman Fucking Rockwell』(2019)はある意味そういうスタイルの完成形で、ジョニ・ミッチェルの系譜を弾くようなシンガーソングライター的アプローチも交えたのが効果的な作品。自分も2019年の年間ランキングの6位に入れてました。

そしてその『Norman Fucking Rockwell』に続く期待の作品、ということでリリースされたのがこのアルバム。タイトルの「Chemtrails」というのは、飛行機雲が空に糸のような雲を残すのは、ジェット燃料の排気ガス(基本的に透明のはず)ではなく排気に化学物質を混ぜて散布しているのでは、という都市伝説で登場する飛行機雲のことらしく、そういう危険物が散布されているのに、その下にあるのはコミュニティの人々が集まって楽しく過ごすカントリー・クラブ、といういかにもラナ的な明と暗、平和と不安のそんな対比を表現しているらしいです。

路線としては、前作もそうだったけど、過去のダークなラナのイメージからはちょっと明るめの、メインストリームに少し寄っている感じがあって、前作以上にゴージャスでアトモスフェリックなサウンドが、直接の言及はないものの、コロナ禍による内省的な指向を反映しているような気がします。もちろん、従来のラナ路線を思わせる曲調とタイトルの「Tulsa Jesus Freak」や「Dark But Just A Game」など、初期のラナのダークさもあちこちに見え隠れするあたり、彼女の魅力は存分に楽しめる作品ですね。そして個人的に興味深いと思ったのはアルバムの最後を飾るのが、さっき名前が出た、ジョニ・ミッチェルの1970年のアルバム『Ladies Of The Canyon』からの「For Free」。しかもそれを新進気鋭の女性シンガーソングライター2人、ウェイエス・ブラッドとゼラ・デイの二人を従えて、とてもシンプルでストレートにピアノ一本でカバーしているのが、全体に感じられるシンガーソングライター的アプローチを象徴していて、前作の90年代インディロック的なアプローチからのちょっとした変化のような気がしています。前作も今回のアルバムもほとんどをラナとジャック・アントノフがプロデュースしてますが、ジャックがその間にあのテイラーのコロナ2連作をプロデュースした雰囲気がそのまま今回のアルバムに微妙に投影されてるのかもしれません。

彼女はこの後に今年『Blue Bannister』という、より以前の路線に近いイメージの作品もリリースするなど、今やクリエイティブ的には充実期に入ってて、このアルバムなど前作と並んで彼女の代表作とされてもおかしくないと思うのですが、今回のグラミー賞ではまったく無視。それでもMOJO誌(3位)、スラント誌(4位)、ロサンゼルス・タイムス(5位)、アンカット誌(11位)とメディアの評価はしっかり集めています。前作が気に入った方であればオススメですね。

12.Californian Soil - London Grammar

だいたいここ10年くらいは、毎年いくつかの新しい、あるいはそれまでちゃんと聴いてなかったアーティストの作品に出会って、その作品が気に入るとそれ以降そのアーティストの新作は必ずチェックする、というやり方でアンテナを広げてきているので、年々作品発表ごとにチェックするアーティストが増えていく傾向にあるのだけど(笑)このUK出身の3人組、ロンドン・グラマーもそうしたアーティストの一つ。ちょうど2017年にUS出張時に立ち寄ったレコード屋で彼らのセカンド『Truth Is A Beautiful Thing』が大々的にプッシュされていて、そのジャケに大写しのボーカルのハナ・リード嬢のビジュアルに惹かれて買って聴いてみたところ、神秘的でシアトリカル、曲の構造が壮大でメロディもビートもキャッチーなところに一発でやられて、その年の自分の年間ランキング5位に入れたのです。結構単純なんです、ワタクシ(笑)。

その時のレビューにも書いた、大気圏を突き抜けてどこまでも上がって行くようなハイノートと、ぐっと抑えて表情豊かに表現するコントラルトを自在に操るハナ嬢のボーカルは、それに続く彼らのサード・アルバムになるこの作品でももちろん健在。このアルバムは前作に続いてUKでは堂々1位を記録してますが、残念ながらUSではチャートインせず。しかし、今回の『Californian Soil』は前作以上の出来というのが音楽メディアの評価のようで、例のメタクリティックも77点を付けている他、NME誌の年間ランキングでも21位に入ってます(彼らのスタイルからいって、ピッチフォークとかMOJO、アンカットとかはあまり評価しないのはまあ想定内ですが)。

冒頭の「Intro」は荘厳なストリングスでアルバムの幕開けを演出していて、前作を誰かが聴いて「70年代のプログレっぽい」と言ってたのも理解できる、そんなオープニング。続くタイトルナンバーではゆっくりとこのアルバムが表現する世界観にリスナーを招き入れるかのように、抑え気味のビートとテンポながら、彼ら特有の透明感と神秘性がいっぱいの音像がこのアルバムの完成度を予期させます。アルバム全体彼ら独得のこうしたスタイルの楽曲満載なのですが、特に個人的にいいな、と思ったのはアルバム中盤のハイライトとも言える、静かに始まってサビで一気にキャッチーなビート満点のサウンドに一気に突入する「How Does It Feel」と、先行シングルとしてもリリースされ、ハナ嬢のシアトリカルなボーカルワークがダンスビートに乗ってどんどん広がりを見せていく「Baby It's You」。

今回のアルバムタイトルは、密かに「今度はアメリカでもブレイクするぞ」という意気込みの表れだったのかもしれません。その目的は残念ながら今回は達成されなかったのですが、これだけ魅力的で独得の世界観を持っている彼らなので、何とか次作ではUSブレイクもあるのでは、と思ってます。とにかくフローレンス&ザ・マシーンとか、初期のコールドプレイなどのああいう独得の空気感と浮遊感のあるサウンドが魅力的なロック・アーティスト達が好きな方にはオススメしたい、そんなアーティストであり、アルバムです。

11.Urban Driftwood - Yasmin Williams

今年も新しいアーティストとの出会いがいくつかありました。中でも一番偶然性が高かったというか、セレンディピティ的な出会いだったのは、24歳の黒人女性ギタリスト、ヤスミン・ウィリアムスとの出会い。

本当にまったく意図せず、何かネットで調べものをしていた時にたまたま観たYouTube上の動画で彼女の演奏する、このアルバムにも収録されている「Juvenescence」の動画をみかけて「へー、黒人女性ギタリストってトレイシー・チャップマンみたいなのかな、珍しいな」と思って見始めて、「わー、すごくきれいなギターの音だし、巧いなあ」と普通に見ていたのだけど、途中で思わず目が点に。何と、それまで普通にアコギを抱えて弾いていたのが、曲の途中でいきなりそのギターを膝の上に置き換えて(その間演奏は全く途切れず)ラップスティール・ギターみたいにして弾き始めたから。そしてその後のプレイはフレットを指で叩きながらのパーカッシヴ・プレイも交えて、まるでキーボードのようにギターを弾きながらカタルシスなエンディングに向かってまっしぐら。思わず食い入るように見入ってしまったのでした。

彼女のことを調べてみると、ニューヨーク大で音楽理論と作曲を専攻していたこと、ギターに興味を持ってビデオゲームの『ギターヒーロー2』でギターを覚えたことを知り、あの複雑で洗練され、しかも聴く者に癒やしを与えてくれる楽曲を全部自分で作って、しかもビデオゲームでギターの弾き方を覚えたということにまた驚いた。また彼女はカリンバ(親指ピアノ)や普通のアコギとハープのダブルネックのようなハープギターなんかも駆使して作品を作って演奏しているらしいのです。

何年か一度にギター系のインストアルバムにはまる習性のある自分としては(何年か前はブラジルのジャズギタリスト、ロメロ・ルバンボとピアニストのセザール・カマルゴ・マリアノのリリカルでエキサイティングなアルバム『Duo』(2002)にハマった。これも超オススメ!)、特にこのコロナ禍でステイホームな毎日を送る中で彼女のある時はヒーリング効果満点で、ある時は静かにスリリング(変な言い方ですが)なパフォーマンスには、一時期ほぼ毎日癒やされていました。といっても、よくサブスクストリーミングのメニューに出てくる「ヒーリング・ミュージック・プレイリスト」みたいなミューザック感満載な感じではなくひたすらとにかく心に染みいるし、適度に覚醒感があって中毒性のある音楽なんです。

これまでは自主リリースでEPやアルバムを何枚か出してるみたいなんですが、ちゃんとしたレーベルからのリリースはこのアルバムが初。彼女も自分の「新作出たら必ずチェックするアーティスト」リストにしっかりそのポジションを確保しました。今もこれを書きながら聴いてます。気持ちえー。

ということで次はトップ10です。今日アップできるかな?こうご期待。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?