日商簿記1級合格までの道

1.目指した目的

高校の時、商業科に在籍していました。在籍中に3級、2級と取得しました。ここまで来たから"簿記の最高峰を取りたい!"と思ったのが理由でした。最高峰ってこともあり、何度も挫折するのは当時はまだ知る由もなかったですが。

2.全9回受験した時の点数

150回12点

152回不明(点数聞きそびれました)

156回60点

157回39点

158回49点

159回69点(あと1点!)

162回61点(工簿が点数取れれば受かってた)

164回46点(会計学の連結むずすぎ)

165回72点💮

※153回、161回は未受験

※155回は試験中止

3.勉強方法、使用教材

✔️150回で資格の大原簿記講座通学

✔️156回でLECのパーフェクト講座通信※

※コロナで大学も休講扱いで多くの時間を作ることができたため、通信講座を受講。

✔️157回〜資格の大原直前模試(通信)、TAC出版あてる第○回予想問題集、過去問題集など

4.挫折話

①ちょうど資格の大原簿記講座通ってた頃です。

自分自身、理解するのに時間がかかるタイプで日商簿記1級は試験範囲も広く、教科書や講義で勉強してもいざアウトプットで問題集や基礎期模擬試験(基礎模試と呼んでた)を解いてもなかなか点数が結びつかなかった。理解できてないところがあっても講義はどんどん進むのでなおさらわからなくなっていた。直前模擬試験、公開模擬試験になるともうどのように解いていいかもわからないし、点数も各科目1桁台でした。

②特に11→6の時ですが、次の試験まで7ヶ月も間が開くため、長い時間かけて勉強したのにも関わらず不合格だったこと。164回試験の時はほんともう辞めようかなって思ってしまいました。時間もお金もかけたのにこの点数か…。ちょうど自分の苦手分野が164回で出てしまい、普段できるものもできなくなってしまいました。

5.いつからかできるようになってた

ちょうどコロナ禍で第155回試験が中止になった頃。大学の講義もオンラインになって在宅になった時、時間もたくさんあったからかひたすらノートまとめをしてた時から論点ごとの知識が少しずつ身について点数が伸びてきました。やはり、時間かけることが大事なんだなぁと。4.にもら書いたができるようになっても苦手論点はまだあります。

6.あと1点で合格だったのに…

大学最後の試験、2021年11月の第159回試験。絶対合格すると日々頑張っていた。

個人予想は以下の通りでした。

<個人予想>

商簿 前T/B推定、合併P/L作成、合併B/S金額

本支店会計

会計 文章穴埋め形式

ソフトウェア、分配可能額、事業分離

工簿 標準原価計算

原計 設備投資の意思決定

<本試験>

商簿 前T/B推定、合併P/L作成、合併B/S金額

本支店会計

会計 文章穴埋め形式

ソフトウェア、分配可能額、事業分離

工簿 工程別標準原価計算

原計 理論、標準原価計算、事業部制

予想大的中で"キタっ"と思ったが、工簿がみたことのない標準原価計算。修正パーシャル•プランは頭に入ってたものの、真面目に差異分析(修正パーシャル•プランは価格面の差異は仕掛品勘定では把握しない)してしまったがために合格に届かなかった。あの悔しさは半端なかった。

当時の点数

7.収益認識

161回検定試験から収益認識が試験範囲になり、どこも未だ教材が対応してなく結構大変だった。162回検定ではガッツリ出てしまい、とりあえず基本的論点を抑えた。意外と点数取れてたのは驚きでした。

去年、一昨年あたりから収益認識もテキストにしっかり載るようになり、また、収益認識講座というのもできたのである程度対策済みであったが、164回の受注ソフトウェアは予想はしたものの、収益じゃなくて利益求めてしまって(何やってるのやら…)。

8.165回検定の前日まで

入社してから2年経過し、ちょうど昨年の秋くらいでしょうか、人事異動の話が出てきました。いい加減、そろそろ受かりたい気持ちが増してきたと同時に異動前に何としてでも合格したいと思いから今まで以上に効率的かつ効果的に勉強しました。模擬試験パックの勉強方法を変えてみました。今まではとりあえずひたすら直前模擬試験6回➕公開模擬試験1回を解いて復習して…の繰り返しでしたが、模擬試験1回やって納得するまで次の回に進まないやり方、過去問を重視したこと、過去の直前模擬試験と公開模擬試験を毎試験のたびにやってたミックス(今回はとことん分析して予想をしました。)

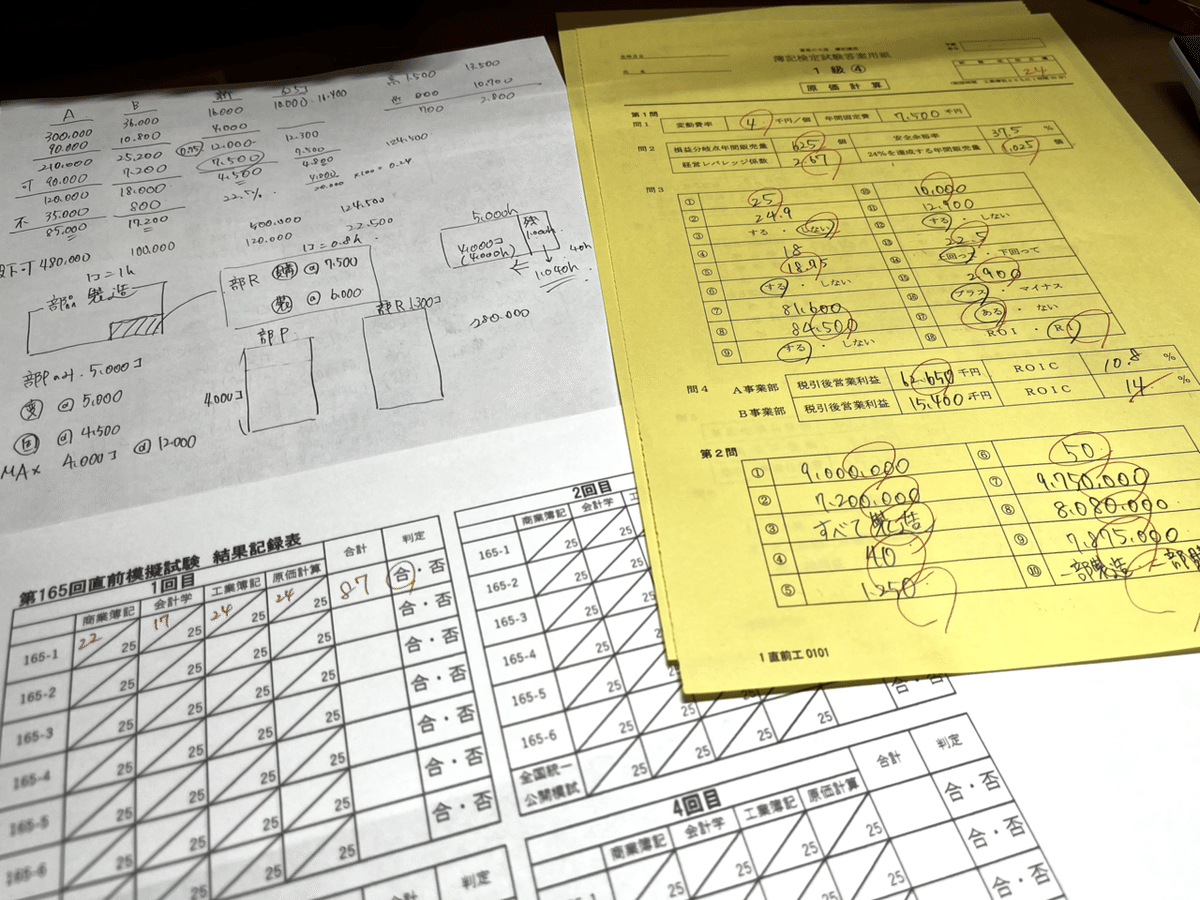

そして点数の見える化をしました。

模擬試験をやっていく中で極端に点数が低い所を再度テキストで確認、失点した理由はケアレスミスなのか、ただ単に論点理解不十分なのかをさらに洗い出して対策を練った。

商業簿記はP/L作成、会計学は連結会計、工業簿記は標準原価計算、原価計算は設備投資の意思決定が私の予想でした。どれも出題可能性が非常に高いと思ってたので過去問も含め、過去の直前模擬試験を多く揃えてミックスしました。それを最低3回転させました。

当時の勤務は朝早い部署でもあり、4時起き22時に寝るの生活をしており、帰ってきたらクタクタ。ご飯を食べたら1回分を解くものの、集中力を維持するのも大変でした。

前日の11月18日(土)は、過去問に重視しました。個人的な出題第一予想を本試験と同じ9:00〜正確に時間を測って問題演習しました。

商 P/L作成 152回、153回、157回

会 連結会計 144回、153回、164回

工 標準 138回、144回、159回

原 設備投資 140回、144回、153回

こんな感じにとりあえず3回分やっておしまいにしました。あとは理論問題集と原価計算基準やってました。

9.165回試験当日

何が出ても怖くない状態でした。しかし、緊張もしました。受験会場を見て、これで終わりにすると誓って。

得意な商会

答案用紙が配られて見るとまぁびっくり、予想した通りP/L作成とB/S金額算定でした。会計学は予想していた連結会計だったものの株主資本等変動計算書でした。これは意外でした。試験が始まって問題用紙を開くとまぁびっくり。前日、前々日に解いた過去問とほとんど同じようなものばかりでした。収益認識はやはり難しかったですがある程度点数取れた出来具合でした。

結果論、凡ミス3箇所してなければもっと点数伸びてました

休憩あけて苦手な工原は標準個別原価計算と設備投資の意思決定。工業簿記、実は直前模擬試験でやっていた内容とそっくりの問題が出てラッキーなのかアンラッキーなのか。標準個別はあまり得意ではなかったです。とりあえずできるところから…と思ったら案外シンプルで解け切れました。これ、満点だなって確信しました。

原価計算の問題文章量は半端なかったです。焦りました。正直なところ、前半解ければ足切り回避だなと思い、後半の終価系数のところは間違ってるかもですがあまり時間かけないでやりました。その代わり工業簿記と原価計算の前半を相当数時間をかけてやりました。

10.結果

試験終わって1ヶ月半くらいでしょうか、年明けて成人の日の次の日くらいに結果が出ました。

日付が変わるのをベットの中で待って結果HPを見た瞬間、"合格"という文字を見た瞬間、嬉し涙が出てしまったのを今でも思い出します。

ギリギリだったけど合格は合格。5年半の努力がやっと形になりました!

ここまで読んでくださった方々は

ただ単に予想が当たって運が良かったんだなぁって思うかもしれません。

ただ、運も実力もうちだと思います。諦めなければいつかは成果が出るんだと初めて知りました。しかしながら予想ができるのはたくさんの問題を解いて、傾向を研究したからだと思います。そうじゃなきゃできません。

11.結論

直近の出題傾向の把握とともに基礎重視で過去問を中心にやれば必ず受かる。難しい市販の直前模試は出題予想を見るだけで問題ないと思います。執筆している2024年6月現在の出題傾向は基礎を重視として本質理解に重視、連結会計と収益認識は100%出題、過去問の改題はよく出ているので過去問をひたすらやりましょう。メルカリや古本屋などでも過去問題集(掲載されていない過去問題)も安く販売されてます。私の場合は60回分の過去問題を見たり、解いたりしました。過去問はおすすめです。この論点は第○回のどの科目に出てたと言えるくらい過去問題集をやりましょう。答えを覚えては意味がないです。答えを導くための思考は大事です。

合格に向けて頑張ってください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?