【100分de名著を語ろう】for ティーンズ~③父が娘に語る経済の話。

こんにちは。

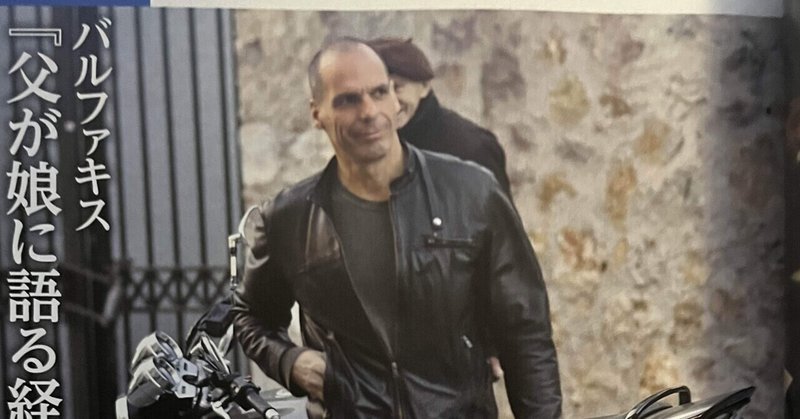

今月の「100分de名著」は、「for ティーンズ」として、4冊の著作を紹介しています。今週の放送(8月15日)は、バルファキスの『父が娘に語る経済の話。』です。副題が、「経済を自分の頭で考える」、解説担当は中山智香子さんです。

①「経済」を経済学者まかせにしてはいけない!

・ちょっと待って。この本は経済学の本ではありません。

・若い人たちに「経済」を身近に感じ、一人ひとりが「経済」についてしっかり意見を言えるようになってほしいと思っていたから。それこそが「良い社会の必須条件」であり、専門家に経済のことをまかせっきりにすることは「自分にとって大切な判断をすべて(※)他人にまかせてしまうことにほかならない」からです。※太字部、放送テキストでは「傍点」です。

・経済学に何ができて何ができないのか、よくわかっているのだと思います。

②スキンヘッドの「闘う経済学者」

・みんなが「もっと」と願い、求めるから、決して経済は安定しないのです(略)均衡しているのは瞬間でしかなく、それが持続することはほとんどない。基本的に、経済は常に不安定だということを押さえておきましょう。

③キーワードは「市場」

・ただ、この言葉につきまとうイメージのせいで、本質が見えなくなってしまうと思ったのだ。/そこで「資本主義」のかわりに、「市場社会」と言う言葉を使うことにした。

・ここで重要なのは、市場では「お金を介して誰かとつながっている」ということです(略)やりとりの場の意味や機能をひっくるめた言葉なのです。

・お金を介したやりとりが私たちの行動や考え方に深く入り込んで、「そればっかり」になった社会――これを市場社会と言います。

④経済は「余剰」から生まれた

・では、いま私たちが「経済」と呼んでいるものは、いつ生まれたのでしょうか? バルファキスは考古学をひもとき、人類が農耕を”発明”したときだといいます。農耕によって「余剰」が生まれたからです。

・債務と通貨と信用と国家は固く絡み合っている。

⑤余剰は「乏しさ」から生まれ、格差を生んだ

・いま豊かなのは「たまたま」、貧しいのも「たまたま」。そこを間違えないでほしい(略)。

・豊かさは、誰かから何かを奪った結果かもしれない――。この言葉は、しっかりと胸にきざんでおく必要があると思います。

⑥「市場のある社会」から「市場社会」へ

・オイコノミアから、アゴラノミーへ。

・生産に必要なモノは、何でもお金で買える時代になったのです。

⑦「自由」の新たな足かせ

・新たな不自由を生んだ「自由」な市場社会。アゴラノミーへの大転換は、厳しい現実を突きつけました。

⑧どこからともなく、お金をパッと出す魔法

・市場社会を生きる私たちは、いまこの瞬間も猛スピードでぐるぐると回っている危険な渦のなかにいるのです。

⑨市場の歯車が逆回転を始めた!

・市場経済は、「生き物の生態系と同じで、循環しなければ崩壊してしまう」のです。

⑩経済はエンジン、借金は燃料

・機能不全に陥った経済を助けるのは誰でしょうか? 国家です。

・国家ですら、市場と完全に切り離されているわけではないのです。

⑪交換価値と経験価値

・「市場がすべてではない」ということです。

・お金を介さない人とのつながりや、そんなつながりのなかでしか味わえない喜びもあります。

・お金が介在することで失われるものがある。市場では、すべてが「交換価値」で測られますが、何ものにも代えがたい「経験価値」もあるということ、交換価値が経験価値より上位にあるわけではないことを忘れないでほしいと言っているのです。

⑫大切なのは「すべての民主化」

・「人間性の喪失や労働力の安売りに抗う無限の力が、人間にはあるということ」です。

・権力者が好きなのは「すべての商品化」だ(略)反対に、僕がこの本を通じて主張してきたのが「すべての民主化」だ。

⑬「よそ者の目」をもとう

・「よそ者の目」を鍛えるには、はるか遠くの場所まで「精神的に」旅をすることも大事だとバルファキスは言います。

・「精神の自由」は(略)幸せな体験を積み重ねるなかで育まれるものだと思います。

* * *

今回の抜書きは以上となります。最後までお読みくださり、ありがとうございました。それではまた!

追記

翻訳書を読み始めました(第一章まで読了)。たいへん素晴らしい内容です。

最後までお読みくださいまして、ありがとうございました。ときどき課金設定をしていることがあります。ご検討ください。もし気に入っていただけたら、コメントやサポートをしていただけると喜びます。今後ともよろしくお願い申し上げます。