スキュラレーエの博物学士

ざわり、ざわり。

北方の山脈から吹く風に、盛んに騒ぐ森を抜けると、梢が消えて空が広くなった。長くて湿っぽい道を抜けた先に、小さな畑を持った、これまた小さな家がある。

家の主は今この瞬間、白い壁を持つ簡素な書斎の、木枠にいびつなガラスが嵌まった窓の下で、机に突っ伏して寝息を立てていた。丸椅子に腰を下ろし、背を丸めて、意識より深い場所で夢を見ていたのだった。

そして次の一瞬には、燈芯が焦げて煤を発生させる微かな音に、家主の瞼が開く。机の端しか視野は捉えないが、油皿の明かりの下に寝てしまっていた自分を意識が発見して、少女と言える歳を僅かに過ぎた彼女は、乱れた髪を手でかきあげた。後ろに流された髪の先が、柔らかな空気の流れにわずかに揺らいだ。

そのまま天を向いて小さく欠伸をひとつ。

壁の窪みに入れてある灯りを吹き消して、衣服に着いた微かな煤を払って外へ出た。気分転換のつもりらしい。

涼しい風が、晩夏の草花を揺らしている。季節にはぐれた池蛍が、淡い黄色の光を曳いて、森の暗がりへと消えていった。目に筋として残光が残り、すぐに消える。それはまるで、書字に慣れぬ人が書く下手くそな文字の一辺のようで、女性は妙に、自分自身の過去の記憶へと触れたような心持ちになった。

彼女はこの街の外れで、代筆を生業として生活している。駅逓制度を使って、字が読めぬ人までも手紙のやり取りをするようになった最近は、彼女の仕事の量も徐々に増えて来ていた。少し減らさなければいけない、と思考してから、ふと生活の事ばかり考えている自分に気付いて、小さく苦笑する。頭を振って、どうでもいい考えを打ち切り、宵に耳を澄ます。

風に三角形の髪飾りがそよいだ。

(あれから自分は変わった。でも)

もし変わらない物があるとしたら。

彼女の人一倍鋭敏な聴覚は、森の奥の微かなせせらぎの音を、確かに捉えていた。

目を閉じると瞼の裏に広がる暗闇に、絹を擦るようなあのさやけき音を流しいれ、想像の内に川面を描く。そこへ身を浸す彼女を、記憶の小川は、ゆっくりと過去へと流していった。

虫の鳴く声は徐々に遠ざかり、あの懐かしい日々が近付く。やがて世界は、青ざめた夜へと沈んでいった。

序章 スキュラレーエの博物学士

0.

世界はいくつかの美しい比率でできている、と学士殿は言っていた。

そのことを、一輪の花をじっくり見ていて思い出した。

その花はハクラダの黄色い花弁の群生のちょうど真ん中に、ぽつりと咲いている。背丈がかなり高く、すらっとした茎の頂点に花を付けるから、他の植物の中にあっても埋もれることがない。六枚の碧い欠片が、空中に向かって勇壮に開いている。

そう、六枚だ。この花はどの花弁を見ても決まって六枚なのだ。対して、ハクラダの小さく可憐な花弁は五枚だ。それは、どんな場所に咲いていても変わることがない。葉の並びは一定の角度を保ちながら天に向かって回転し、自然の持っている数学が、要塞の石組みを作るためでなく、ただ花や葉が、陽の光を浴びるためだけに発揮されている。

だから「世界はいくつかの美しい比率でできている」のだ。こうして腰を落として世界の一部と向き合うと、必ずどこかに単純な整数比を見つけることができる。島蝸牛の殻のうずまきや、飛び立つ昆虫のひらく羽。あの林を抜けて石室に共鳴する風のとどろきや、街角の弦楽器の響きにだって、姿のない数学者が隠れている。

ふっと風が吹き、意識が花の向こうに広がる世界へと流された。風がそよいでいる。林がざわめいている。雲がいつもより早く動いている。山は動かず、ただ青々としている。

「きみ」

目線を上げると、そこには紙と鉛筆が浮いていた。いや違う、人の手で差し出されている、と気付くのにいささか時間がかかりすぎたのか。

「観察対象に集中しすぎてしまうのは、きみの美点であって欠点だよ。これがないと写生できないだろう?」

学士殿の困ったような笑いで、自分が、花を凝視するままの視線で彼女をじっと見つめてしまっていたことに気が付いた。

「あ、ごめんなさい。ええと」

「きみの目指すところは何だったかな」

突然そう問いかけられた。私は再び固まってしまう。でも、その答えは、ハクラダの花弁がいつも五枚で、あの青いシレーネの花の花弁がいつも六枚なことと同じように、常に変わらない物だった。

「あらゆるものを、あるがままに、正確に描き写したい、です」

「よろしい。じゃ、これを受け取りたまえ」

画板に金具で留められた紙からは、もったりとした香ばしい匂いがする。私はこの匂いが好きだ。黒鉛を擦り付けるたびに薄れていくこの匂いは、まだ新品同然の時にしか嗅げないから。

「ははは、紙一枚でそれだけ喜んでくれるなら安い物だ」

「匂いが好きなのです。それと煙管の匂いは得意ではありません」

「おっとごめん、この間立ち寄ったあのガーベの街で、路地裏の商人から珍しい薬草を買ってね、こうして用いているんだが特に何も起こらないんだ」

手元を動かしながらその言い訳を聞く。きっと今の私はうんざりとした顔をしているのだろう。

「いくらしたんですか」

「五十オル」

「騙されてますよ、絶対に」

「そうかあ、まあこれも収集研究の内」

「反省してください」

「ごめんね」

まったく、学士殿はこういうことがあるから目を離せないのだ。

シレーネの花の図はもう半分以上完成していた。輪郭線は引き終わって、外光によって生じる影の部分を塗りこめていく段階だ。ただ形状を表したいのならば陰影は必要ないが、後から見る者が理解し易くするために、そこに光と影を与える。

「上手い物だ」

煙管を始末して鞄にしまい終えた学士殿が、背後からのぞき込んできた。

「まだまだです」

そう、まだまだなのだ。もっともっと、世界の物体は美しく繊細で。

「まだまだなんです」

鋸のような葉の一枚一枚や、兵士の盾の飾りのような花托を描くことができても、私の力量では、その美しい比率の正確なところを知ることがまだ叶わない。

「なら、観察するんだ」

「観察」

「そう、目の前のものと一対一で向き合って、ひたすらに冷静に。ほかの考えや思い込みを排して、直面した物をあるがままに捉える」

気付いたら、私は顔を上げていた。その人の眼は、どこまでも澄んだ色をして私を見返す。

ああ、思い出した。この人は、ただただ鋭く物をとらえる眼を持っていたのだ。地獄の森の天秤みたいに、全てを知ることができる。花もその他の植物も、山も虫も、人間も同じように、見えない本の注釈を読みあげるように。

「わかりました」

発した言葉が、憮然とした声色を帯びていないか心配だった。反感が、目で伝わっていないか不安だった。

その人はこくりとうなずくと、煙管を吸うためにこの場を離れていった。私は目の端にたなびく白煙を認めてから、また描画に戻った。

どうせ、いくら隠しても、彼女は私の内心までも見通しているのだろう。

鉛筆の先にわずかに力が入りすぎていることを悟り、握る力を緩めた。影が濃くなれば、現実の形すら塗りつぶしてしまうから。

初夏の午後の風が、音を立てずに流れ、向こうの林まで空気を運んで行った。

1.

「バズよ。こいつは景気付けって奴だ。なにしろこれから竜を見に行くって言うのに、おれたちゃ洒落た外套の一つもねえんだぜ」

まだ寒い早春の朝に、辺り一杯に漂う霞が、高山の草花を濡らしていく。

今朝、露を一、二粒滴らせて咲いた紅色の花が、群になって茂る木の根から、ひと際見栄えの良い一本を手折ったのは、道を行く農民風の男である。彼は片手の中で茎を折り曲げ、丁度良い長さに切断すると、腕を伸ばして、隣の男のくたびれた帽子の折り返しに差してやった。

「なんだダズ、おれが頭に花なんか飾っても………こんな農民が色男にはなるめえよ」

「んだけどよ、余所行きの服なんてはなから農民にゃ用意できんよ。見物料を払うのだけで精一杯さね」

二人は顔を見合わせると、寂しそうに笑い合った。あきらめる事にはすっかり慣れていた。

高原の丘に雲間からにわかに光が差して、行く先を明るく照らす。ダズと呼ばれた男ははたと視線を奪われてその先にある城壁へと目を向けた。式典の開催を表す、赤と青の旗がそこかしこに翻っている。

バズと呼ばれた男は空を見上げた。

山の天気は変わりやすい。先ほどまで地上を満たしていた霧と、その上に白く漂う雲は、ぐんぐんと風下へと流れて行き、空には青色が見え始めていた。そのまま、夜の星の世界までを見通せそうな程に深い青の中を、凪の海を行く小舟のように、一羽の鳥が横切る。翼を目いっぱいに広げ、空気をその両腕の帆に孕んでいる。

風を切り、空を飛ぶ鳥の眼を借りて地を眺めると、青々として続く山脈の只中に、一つの塊を見出すことができる。

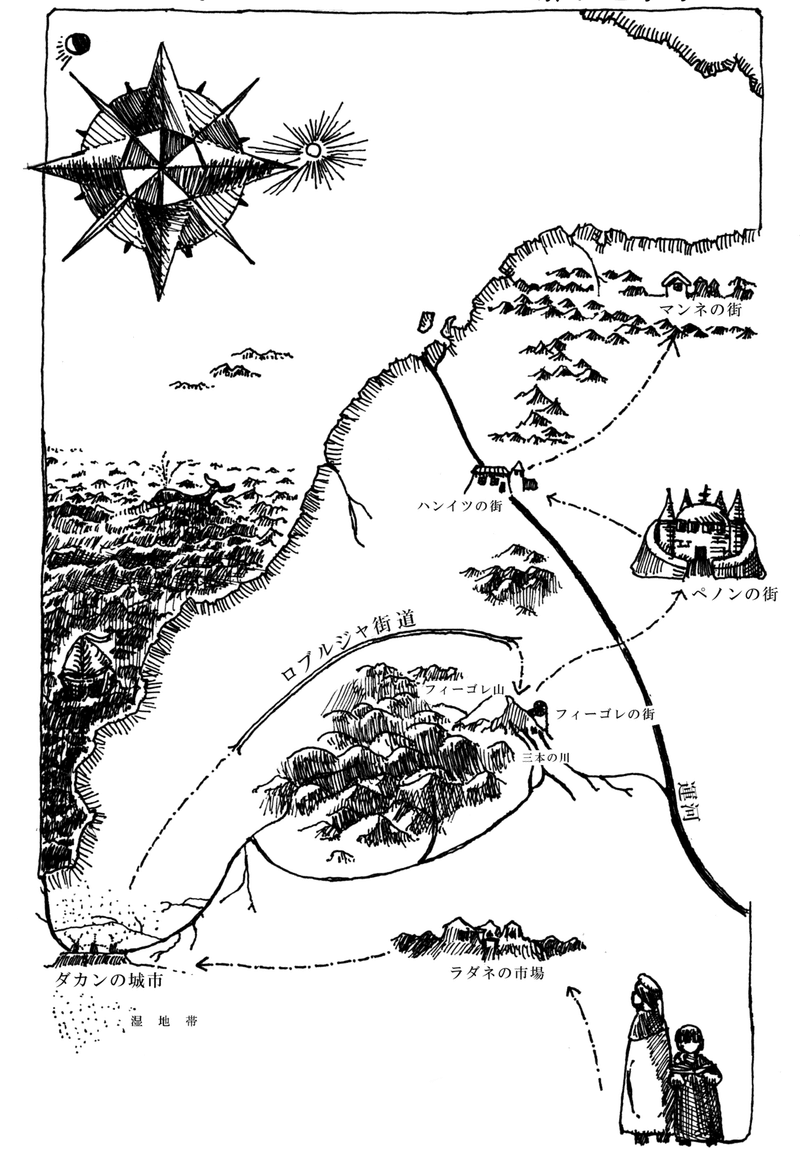

尾根と斜面に沿って広がる、いびつな城壁が無数の家々を殻のように囲ったその塊は、行く者の踏破を妨げる山岳の悪路の途中において、一つの国としての存在を誇示していた。名をトエブルジャと言う。

人口にして三千を数えないこの小さな国は、隣り合う大国同士の間に在って、数少ない連絡路の内の一つの通行権を握る立場を利用して、動乱の時代にあってもしぶとく生き残って来た。

「あの鳥なんかより、竜は大きいんだよな」

「え? 変なことを聞くない。そりゃあ竜なんだからさ、山くらいはあらあ」

「山くらいたってお前、それじゃあお城に入りきらんぞ」

「それもそうか」

「でもよ、おれたちのずーっと前のご先祖様はよ、竜と闘ったんだよなあ」

「そして勝ったんだ」

「違いない」

ダズとバズは共にこのトエブルジャの住民である。城壁の外の急な斜面に、盛り土と石で棚畑をこしらえて、作物を育てて生きて来た。かと言って、城壁の中へ入ることを強く禁じられている訳でもなく、納税やたまの気晴らしのため、あの高い石垣の内へと入ることもしばしばあった。ただ商人や貴族としての生き方を知らないがために、先祖代々の土地で連綿と続く暮らしを、今現在も続けているに過ぎなかった。

ところで。そんな彼らにも、今の街の様子は目新しく見えたようである。興奮した様子で、バズは辺りを見渡した。

「うちの父ちゃんが言ってた事は本当だったんだな!」

「なんだ、おじさんがどうかしたのか」

「いや、父ちゃんがまだほんの小さい頃にな、先代の王様が即位されたんだが………その時も偉い華やかで、まるでスキュラレーエのどっかの街みたいだったって言うのさ」

「本当か。い、いや。見りゃわかる。これは確かにえらい騒ぎだ」

門を抜けた先の街の通りは、大勢の人で溢れかえっていた。口々に新たな王を称える言葉を発しつつも、酒を飲む人、歌う人、酔って乱痴気騒ぎを起こす人。

芸人の吹くうるさい笛の旋律に乗せて、街すべてが舞い踊っていた。二人はその喧騒に圧倒されて、往来の途中で足をすくませてしまった。

ダズの傍らを、ぼろ切れを縫って王の装束に似せた、仮装姿の少年が駆け抜けていく。その後ろを従者のつもりだろうか、木の枝を腰から下げた少年少女が、山の生活で鍛えられた健脚を存分に発揮して、ぞろぞろと追い縋る。

すると突然、列の中の一人の少年が、バズの腰に激突した。

「ごめんよおっさん!」

転んだ彼だが、すぐにその場に立ち直ると、振り向いて謝罪を述べながらそのまま走り去っていった。その場に、皆とおそろいで腰から下げていた、枝葉を落とした枝を残して。

「おおい坊主、これ、いいのか?」

バズが地面から枝を拾い上げて少年へと呼びかけた。だが、もう既にあの一団の姿は無い。

一連の様子を眺めていたのはダズは、少々鈍感な気のあるバズでも分かるほどに、怪訝な顔を見せていた。

「まったく、近頃のがきは………。どうしたんだ? そんな難しそうな顔して。ダズ」

「おいバズ、いっちょ財布を確かめてみてくれないか」

「え?」

疑問の声が、焦りに変わるのは直ぐの事だった。言われたとおりに腰から下げていた小袋を、手で探って調べたバズは、中から財布袋が消えている事を知る。

「あれ、見物料にするはずの、俺たちの錫貨が」

錫貨。トエブルジャと隣り合う国々で流通する、神話の英雄の横顔が鈍く光る錫の小片へと打刻された、古い形式の硬貨だ。

この国で農民たちが貨幣を使う機会はあまりない。だがダズとバスは、毎年の収穫から租税と一家で食す分を取り除いた、余剰な作物を商人へと売って、少しずつ貯蓄していたのだ。山の下界の旨い酒を購う事を我慢して貯めた、貴重な見物料は、どこへ行ったのか?

「畜生、さっきの小僧にスられたんだ」

往来の真ん中で発せられた二人の悲嘆はお祭り騒ぎの歓声に紛れ、やがて城壁へと吸い込まれていったのであった。

2.

「待て! 待ってくれ!」

大勢の様々な人々が行き交う、大地の色が剥き出しになった路上を、二人の男が駆けてくのが見えた。

赤や金の模様が目に鮮やかな、遠い南方の織物を馬に背負わせた商人は、往来の隅に間借りして、その荷を祭りに浮かれる小国の国民へ売り捌いている。スリを追っているらしい男たちを迷惑そうに横目で見ると、すぐに、目の前で品定めをしている裕福な身なりの顧客へと向き直る。彼は歓声を上げながら物色を繰り返していた。

いつもより遥かに安く、上等な布を錫貨二枚という破格で売り払っている事には、しっかりとした理由があった。

この白い装束を纏った人当たりの良い中年の商人は、これから隣国へと渡って商売を続けるために、今居る山を下らなければならない。これが問題で、東方から西方へ抜けるスキュラレーエ側の山道は、反対側の登り道より斜面が多少急なのだ。この少しの違いは、きちんと水を飲み食糧を食らう人間には問題がないのだが、重い荷を背負った身体の小さい馬には大きな障害となる。商人には、馬の調子に気を配りながら、登り道よりも時間をかけ、慎重に下ることが求められるのだ。貴重な馬を潰しては積み荷はすべて駄目になる。だからこれは最悪の場合を勘案しての行動なのだった。

この商人のように、山下りの積荷を減らそうとして商売を行う人間が、各々で石造りの城の前に露店を開いていた。そこへ格安の異国の品々を求めるトエブルジャの住民と、この小国を経由して東西へと流れていく旅人たちが、大勢群がっている。

今赤と青の旗が掛かった城門を出てきて、人込みを喇叭を吹きながら強引に押し通ろうとするのは、式典の準備に追われる官吏たちだ。兵士が道を空けるように大声で要求しながら資材と官吏達を通そうとするが、ここまで喧騒が場を支配してしまうともはや聞く耳を持つ者はいない。彼らの奮闘は結果として、かえってこの場の混沌をさらに助長させてしまっていた。

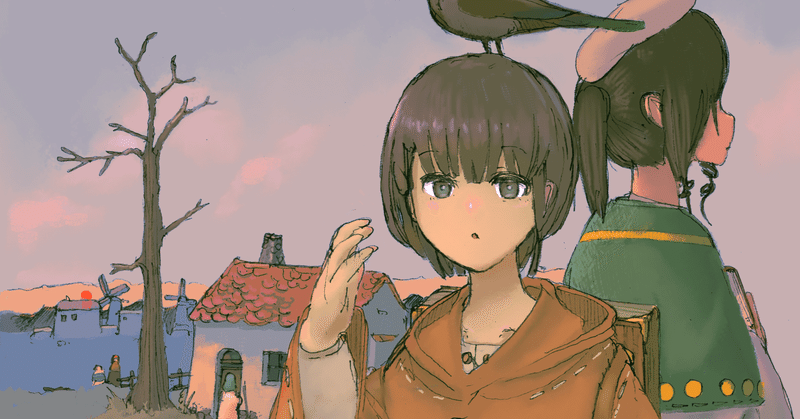

ここに、人が氾濫したような小国の中心部へ、人々を掻き分けて真っ直ぐと進んでいる二つの人物がいる。一人はもう成人を迎えた、ちょうど学徒や教師が頭に飾るような、その職業特有の丸帽子を被った女性であり、もう一人は木の箱を背負った少女である。少女は声を張り上げて、どんちゃん騒ぎを貫いて女性へと話しかけた。

「学士殿! これから見に行くという竜の死骸とは何なのですか!」

学士と呼ばれた女性は、何事かを叫ぶようにして言葉を発した。しかし少女の耳にはその声が聞こえない。ただ彼女の口が動いているのが、視界に正面に映るのみである。

「え!? なんですか!?」

学士の口が動いた。彼女が発しているであろう言葉の音韻が、口腔の形の変化となって少女から見える。

あと で はな す。

そう言っているのだ。

少女は目線で理解したことを表現し、学士の後に着いて歩みを進めた。

「竜の子のミイラ 見学には錫貨で十枚、銅貨で三枚の献上を」

彼女たちが苦心しながらたどり着いた城門には、三種類の言語で文言が書き付けられた木の板が、来訪者を待ち構えていた。見物に来た民衆で列が出来ている所を見ると、即位の祭りの中核を成しているのが、城の一角を借りたこの展示である事がわかる。

大仰な式典用の鎧を纏った兵士たちが、城の出入口を守っている。学士は片手を上げて彼らに挨拶し、少女は銅貨を三枚取り出して、兵士の硬い鉄腕に握らせた。

しかし兵士は動かない。ただ大柄な体で、学士と少女を見据えているだけである。

「ああもうわかった。こうすればいいんだろう?」

学士は少女の手から財布を受け取って、もう一枚銅貨を握らせた。兵士は鎧兜の奥でにやりと笑って、その一枚を懐に仕舞い込んだ後、小刀で木の板に傷を付けた。もう既に、五つ纏まりの無数の線が並んでいるところを見ると、どうやら入場者を数えているらしい。

順番が回ってくるのにはかなりの時間がかかった。太陽が数度、傾いたかもしれない勢いで。

兵士は大仰に一礼して、太い腕で木の扉を開く。その内部は書物庫だった。この山の上の小国が、これまでの永い自治独立の歴史の中で蓄えてきた、数々の資料のなかに、埋もれる様にして木製の台がある。

中央には小さな棺が置かれていて。中には少し黄ばんだ綿が敷詰められていた。そして何より、そこに横たわっていたのは。

「これが竜の子のミイラ………」

「この世界の生き物で最も長寿と言われる、幻の動物。竜の幼体の死骸だ」

茶色くちぢれてはいるが、確かにその異様な体付きが視認できた。しっぽに向かって細くなる、角笛のような体に、凶悪な牙を持った、ごつごつとした頭。そして、もう半分以上風化して破れてしまっている二対の羽根と、その体に見合わぬ小ささの、前後二対の足。

幻想物語の写本に出てくる姿とそっくりそのままの姿に、少女は目を疑う。

「本当に竜はいたんですね」

学士に問いかけるが、返答はない。代わりに返って来たのは、傍らに立つ官吏の声だった。

きちんとした身なりの、文官然とした老人は、部屋の隅の椅子から立ち上がって棺の下へと近づいた。

「ご覧になられましたか。これが我が国に伝わる最も貴重な宝でございます」

老人が語る声が、灯りを落とされた部屋に響く。少女は天を見上げた。蝋燭の炎に薄く照らされた天井には、天に向かって駆けあがる竜の姿が描かれていた。所々剥げ落ち、風化を免れられてはいないが、その姿の持つ神秘は、現在の少女の視点からでも認められた。

老人の語りはこう続く。七代前の王がこの国を建国したこの地には、かつて竜が住んでいたのだと言う。人を食らい悪さばかりする竜を退治し、その子までも仕留めた王は、この地に人間の国を作ってトエブルジャと名付けた。この時の竜の子の死骸がミイラへ加工され、今もこの城で大切に保管されている。

「そして新王即位の際は代金を取って人民へ開帳するのが、我が国の伝統となっているのです。もっとも、各地の地理風土を修められた十二学院の学士殿なら、ご存知かもしれませんが」

「いいえ、まだ若輩の身です。位は学士ですし、そのような大層な人間ではないですよ」

学士はそう謙遜しながら、台の上から目線を外した。

そのまま、老人の灰色の瞳を覗き込む。老人は黙ってそのまま学士の瞳を見返したが、やがて目を閉じ、何事かを思い出したかのように手を叩くと、出口を指差した。

「皆さん、もう閲覧は終わりのようですよ。次の方がいらっしゃりますから、どうかご勘弁を」

少女は慌てて、床に降ろした木箱を背負い直す。学士も少女を待って、戸口へと足を進めたが、部屋を出る間際に老人の方を向いて、一言、発した。

「ミイラに、いつ頃したのですか?」

老人の眼が、急に冷たい物に変わるのを見届けて、学士は静かに部屋の外へと踏み出した。

3.

二人の男が駆けて、駆けて駆けて、城壁の中を探し回ってようやくスリの少年を捕らえた時、財布の中の硬貨は錫貨が二枚だけになっていた。そのなけなしの貨幣を使って、ダズとバズは魚の煮込みを一つだけ注文した。酒場の親父が音を立てて乱暴に、煮込みを二人の目の前に置き、また建物の奥へと引っ込んで行く。

「繁盛時だしやっぱり歓迎されねえなあ」

「全く今日は良いことがねえね」

せめて家の外で飯を食おう。悔しさにまみれた二人は、祭りをできるだけ楽しむための妥協を選択した。ただの農民が自宅の炉より外で食事を取ることは滅多にないことであり、せいぜいが他人の家に招かれた際、他人の食卓に腰を下ろすことがある程度である。それだけに、この酒場でのつつましやかな食事は、現状二人が出来る最高の遊楽と言えた。

旅人向けの宿屋は、即位の祭りという事もあって非常な賑わいを見せていた。殻になった酒樽が、路上に転がされて臨時の机になっており、飲んだくれが酔いつぶれて木樽の表面を舐めている。表面から僅かに薫る酒を味わいたいのだ。

そのどうしようもない光景に目を向けていたダズは、ふと我に返って目の前の食事を眺めた。自分たちにも煽る異国の酒は無いが、小腹を満たす飯ならあるのだから、冷める前に食べない選択肢はない。

「おれらも食うとするかね」

「あいよ」

ダズは食器を手に取り、白い眼を剥いた魚の、腹の部分に切れ込みを入れた。いささか雑な作りとはいえ、トエブルジャ周辺の山中でとれた岩塩と南方から来た香辛料が効いており、何とも言えない良い香りが二人の間に漂う。

「旨そう」

「違いねえ。奇麗に分割しろよ」

しかし次の瞬間、ダズは濡れた机に肘を滑らせてしまった。切っ先は大きくぶれ、切り口の残り半分はめちゃくちゃになってしまう。

「あ! なにやってんだ」

「しまったなあ」

二人は皿の上に生じた、大きさに差があるいびつな二片を囲んで、唸り声を上げた。

バズは皿を取り上げて、小さい一片を自分の方へ寄せた

「元はと言えば、おれがぼうっとしていたのが悪かった。おれが持っていた財布が取られたんだからな。だからこいつはおれが貰う。でかい方を食いな」

ダズは慌てて皿を奪い取った。

「おれが切り分けるのに失敗したんだ! だからおれが小さい方を貰う。それが筋ってもんだろ?」

「いいや」

議論は妙な平行線を辿った。そのまま立ち上がって皿を奪い合い、押しつけ合った二人は、再び席に座り直して、ひとつ大きなため息を付いた。

「竜のミイラ、見たかったよ」

「ご先祖様の宝、見たかった………」

二人の意見は、ここに来て意外な一致を見せた。いくら何処でどんなあほらしい事をしても、一生に一度の機会を逃した悔しさは、やはり忘れられないようであった。スリを恨み、運命を呪うには、二人ともあまりにもあきらめるという事に慣れてしまっていた。

肩を落とし、再び魚へ向き合う二人を、一直線に眺める視線があった。いや、二人を眺めている、と言ったら明らかな語弊があるだろう。

正確には、片方の男の帽子に差された、乱雑な酒場にぽかりと目立つ、その赤い花を見つめる人間がいた。

「学士殿、どうかしたのですか?」

少女は手に持った画板から顔を上げ、学士に問うた。少女の手はもう鉛筆の黒鉛で真っ黒になっており、およそ食事を待っている人間とは思えない。人物の素描が、紙に隙間なく並べられていく。その一人一人は、少女の視界を横切る人々の姿を模したものであった。

学士は彼女の手に一瞬視線をやったが、そのことを指摘することは無い。

「あの男の洒落た帽子を見ていたのさ。あの赤い花、ヤッダの花だ」

少女はヤッダの花? と繰り返して首を傾げた。

「聞いたことがありませんが」

「知らないのも無理はないよ。この辺りの高山にしか咲かない、珍しい花だ。磨り潰して煮出した汁には切り傷の治癒を早める薬効があるから、付いた別名は『騎士のための花』。切った張ったする種類の人間に貴ばれる」

そちらは少女にも覚えがあった。血生臭い場に身を置いた経験はないが、幼い頃、怪我をした父の仕事仲間がその名前を口にしていた記憶があった。なるほど、と頷き、描きつける手を再び動かし始める。

「絵が上手くなる『絵描きのための花』があったらいいのに」

「吸うと世界への洞察を深めてくれる『学者のための草』は持っているよ」

「捨てて来てください、今すぐ」

言い合う二人の横顔を、灯された燈心のぼんやりとした光が照らす。店の外は段々と暗くなり、祭りはいよいよ盛り上がりを見せていた。通りの向こうから、板張りの巨大な竜が台車に乗せられて移動してきて、辺り一帯を歓声が包んだ。張りぼての竜は松明で煌々と照らされ、今にも火を噴きそうな雰囲気を漂わせている。楽隊は、それらすべてを誇張するかのように音を奏で、場の興奮をさらに盛り上げていた。

「切った張ったと言えば、この国の歴史は面白いですね! 竜と闘って建国した、だなんて」

「ああ、あれは………」

学士は視線を彷徨わせた。表情こそほとんど変化しないが、少女には彼女の僅かな感情の機微が感じられた。なにかを迷っているのだ。

学士の眼に、酒場の奥に掲げられたレリーフが捕らえられた。銅板を叩いて作られたそれには、あいまいな形の竜と、それに挑む騎士の姿を見て取れる。学士はゆっくりと口を開いた。

「多分嘘だよ」

「嘘」

少女は思わず聞き返した。

「私の修めた博物学には、『竜の神話』っていう言葉があるんだ」

学士は語る。

竜の神話。それはトエブルジャを挟んで西に広がる国、スキュラレーエにおける伝説の一遍である。

遥か昔より、人間の住む領域より外には、様々な未知の生き物がいると考えられてきた。蠍の実る木。体の半分が羊で半分が人間の種族。船ほどもある鯨は、海の向こうまで行こうとする人々を、致命的なまでに脅かすと考えられた。

そしてそれらのすべてが妄想であったわけではなく、幾つかの生物は、自然においての人間の領土が広がるにつれ、実在すると認識された。学士たちの生きる少し前の時代に、曖昧な言い伝えの群れは空想と真実へと分離されたのであった。

「この時見つかった真実を見据えて、追求しようというのが、博物学。でも、それでも拭い切れない知識の闇が存在する。それが『竜の神話』と呼ばれるものたちだ」

竜は、人間の絶対に居ない辺境を選んで住むといわれる。だとしたら、探しても見つからないのは、人間の世界を逃れて、更にその外側へと逃げているからなのではないのか?

存在することは証明できないのに、その存在を絶対に否定できない物事。それを指して博物学の世界では、「竜の神話」と呼んでいた。

「『竜の神話』はね、危うい物なんだ。どちらかを信じることが出来たら、例え目の前に生きて存在しない物でも、この世にいると感じてしまう。決定的に、博物学の眼を曇らせてしまうんだ」

「博物学の眼」

「そう。目の前の物だけを信じて観察すること。それでいながら、自分の眼を疑う事。耳元で囁く竜の声に、心を許してはいけないんだ」

学士はそう言いながら、さりげなく周りを見渡した。誰もこちらに気を向けていないことを確認して、ある決定的な宣言をした。

「あの竜の子のミイラは、嘘っぱちの作りものだ」

少女は息を詰まらせた。

「しかし、国の宝なんですよ!?」

「頭は南方の沼鰐。胴体は丸太蛇。羽根は岱蝙蝠で足は砂食蟹。恐らく何代か前の王が、細工師に命じて作らせたんだろう。すべて別々の生物の体から作られた、偽物の死体だよ」

「そんな」

「多くの人が気付かなかったのは、見せる頻度を絞った事と、この土地の伝説と強固に結び付いてしまったせいだろうね」

「『竜の神話』………」

「に、囚われてしまった訳だ」

身を乗り出していた学士は、また元の位置に座りなおした。少女は言葉を失っているが、その最中にも頭を回転させ、事実を飲み込もうと努力している事が、学士には分かった。

懐から煙管を取り出し、先に煙草を詰め、壁際に手を伸ばして油皿の燈芯の火を拝借する。

学士は煙を吐き出した。その向こうに、少女のこちらを強く見据える眼が見えて、学士はそれを見つめ返した。

「どうしたんだい」

少女は一言ずつ言葉を選んで、紡ぐ。

「………私達も、『竜の神話』を求めて、旅をしているのではないですか」

学士は流れる煙の向こうに、少女のかつての姿を幻視した。まだ泣き虫だったころの、鉛筆を一本手に持った、幼い彼女の姿を。

「ああ」

学士は煙の代わりに、言葉を吐き出す。

「その通り。この旅は『竜の神話』を探して、彷徨う旅だ」

山を下ればそこは、もう彼女達の故国である。

あるのかないのか、それさえもわからない真実を求めて、旅する二人の片割れ。

煙管を片手に、呟く様に宣言した彼女を、皆はこう呼んでいた。

スキュラレーエの博物学士と。

第一章 ラダネの市場と人食い熊

1.

高名なるグースの年代記が一冊、西方文化誌に曰く、ラダネの四日市はその周囲の山岳を三つ超えた先まで名が知られ、大層賑わっているらしい。

と言っても書かれた時代は幾星霜のその向こう。今では市場どころか市街さえないかもしれぬと不安に思う二人であったが、それは明らかな杞憂であったようだ。

「学士殿、これはすさまじいですね」

「ここからでも三種類の香辛料の匂いがする。にぎわいの匂いだよ」

学士と少女は、荷車のせいでぐずぐずになった轍を苦労しながら進む。向かう先のゆるやかな坂の斜面には、色とりどりの天幕が広がっているのが見えた。鶏や灌牛のいななき、そして商いをしに来た人々が客を呼び込む景気のいい叫びが、丘を吹き下ろす風に乗って途絶えることなく流れてくる。

いくつかの農業のための水路と、街と外界を隔てる門を超えると、もうすでにそこは市場の中だ。ここまで二人は広大な自然の中を歩んできた。だが、動物と植物の世界の広大さに比べると、ほんの僅かに思えるような距離を踏み越えるだけで、景色は人間の世界へと一変する。

カブのスープを売る人、大道芸をする芸人、野良の楽隊は三拍子の軽快な旋律を吹き鳴らし、市場の喧騒をより彩っている。

少女の目線の先には地元の人が売るパンがあり、学士の目線の先には物静かな書籍商のテント。焼きたてのパンは香ばしい匂いを立て、歳十幾つの彼女の食欲を誘い、絨毯の上に整然と平置きされた書籍は、錆びた金具の下の、膨大で芳醇な知識を予感させる魅力がある。

色とりどり、音とりどり、匂いとりどりな雑踏の中で、学士は素早く少女へと目配せした。

「あそこの木を集合場所に決めて、しばらくそれぞれで動こうじゃないか」

「駄目です。財布を持っているのは私ですし、新しく本を買う余裕はありません」

「そんな」

学士は若干、肩を落とす。はたから見るとそこまで深刻には見えないが、少女には彼女が痛々しいくらい落ち込んでいることを理解できた。しばらく旅をしているうちに、彼女は行動に内面が出にくい人種だと理解しはじめていた。

「もう、しょうがないですね。では、いくらか稼いでからにしましょうよ、私たちの生業で」

「そうしよう」

今度は少し肩が上がった。それに口角も若干上がる。

喜色満面といった具合の学士にあきれつつも、少女はあの空いた木陰の下に自分たちの店を開くことに決めた。

「見たこともない動物たちの見世物でございます! どなたでも十オル、銅貨二枚でご覧にいただけます」

いったん商売を始めると、通行人に向かって声を上げるのは少女の仕事になる。では学士はどこにいるのかというと。

「これは遥か北方の海の彼方に居る熊の立体絵です」

「おお、これはすごい」

黒い天幕の中で紳士が木の箱を覗いている。この箱には内部にレンズと仕切りが付いており、これを通して特殊な描画法で描かれた絵を見ると、まるで剥製や塑像を前にしたかのように、眼前に動物が現れるのだ。

「この熊は白いのか」

興奮した男が声を上げる。教養という物に興味がある裕福めな市民が、この商売で最もありがたい顧客なのだが、彼はまったくその人物像に合致する人物だ。学士の対応も自然、慎重に丁寧になる。

「ええ、そういわれています」

「そう言われている?」

「い、いえ」

彼女は一瞬、目線を空中に漂わせた。天幕の簡素な梁と交錯し、また客へと帰って行く。

「白いのです。この目で見ましたから」

外の通りから顔だけ突き出し、少女が耳打ちした。

「嘘を言ってどうするんですか」

やはり顔に出ないが、多少焦った様子の学士がささやき返す「だってその方が喜ぶと思って。それにこの生態ならばそれで正しいはずだよ」

少し怪訝な顔をした客の男に、学士は解説を続けることにした。

「いかに熊と言えどもその命を狙うものがいます。また熊自身も狩りを致します。その時に白い雪の大地からぽつんと浮き、ばれてしまわぬよう白いと考えられています。周囲に馴染み潜むためという点で、蓑を纏って茂みに潜む狩人に近いかもしれません。え? いや、人は好んで食わないと思いますが………」

学士の語りは朗々として続き、暗室の中に響いている。

客引きをしながらそれを聞いていた少女は、彼女が学士たるゆえんをその語りに見出す。いつもはぼんやりしている彼女も、その本性は冷静な学徒の年長なのだ。

(学士殿はきっと、どちらも自分の一側面だよと言うだろうけど)

考えても仕方がない。少女は思考を止め、鞄の中から、板に留められた紙を取り出した。鉛筆の先にしっかりと黒鉛塊が込められていることを確認した後、腕を動かして筆を走らせた。

通りを行く人々、向かいで宝石を眺める婦人、たった今、天幕の中で箱を覗いている紳士もこっそりと。両の眼でよく観察し、鉛筆を持つ手を巧みに操って描かれてくのは、ここ、ラダネの市場に集うたくさんの人々の姿である。素描を通してよく見てみると、皆一様にどこかで笑顔を見せている事に気が付く。それは、笑顔が商取引をより潤滑にするため、必要不可欠となっている事の証左だ。少女は感心しながら、その笑みを白地に書き付けていく

(真実を見通す眼が、真実を描き出す技巧が、欲しい)

それが、彼女の抱いている一番切実な願いである。この鮮烈な願いを知っているのは、広いスキュラレーエという大地の中でただ一人。今、音もなく彼女の後ろに立った、ある女性のみである。

(狂気、そんな言葉で表した瞬間にすべてが安くなる)

学士は気取られないようにしながら、天幕を少し開いて少女の背中を眺めた。

もう夕暮れに近く、撤収する人で門が込み合う頃、旅の二人は市場が開かれている傾斜した広場を歩いていた。初夏の昼の日差しの中で、あの朝霧を吸ったぬかるみも乾き、さらさらとした地面に長い長い影が二つ分引かれている。

目指すは昼間の書籍商。儲けた駄賃を握っていよいよの来店という訳であるが。

はたして天幕はまだそこにあった。あの賑わいのなかにあっても店頭の本を買うものはあまりいなかったようで、昼間のままの品ぞろえを保っているようだ。暗くなった広場の地面へ、天幕の出入口の切れ目から、ゆらゆらと揺れる蝋燭の灯りが漏れていた。

「ごめんください」

少女は声をかけた。学士はすでに物色を始めている。

「なになに、ここに始まる。美しき婦人たちのための………、なんだ、そんな本か」

「詩集は興味ないかい?」

天幕の仕切り布をまくって出てきたのは快活そうな少年だった。

「君は店番の子?」

少女は同世代にも見える彼に声をかける

「いいや、なんだと思う」

「じゃあ店主の親戚の子?それとも奴隷。なんでなぞかけみたいなことをするの」

「わかった」

学士が声を上げる。本の虫になっていたはずなのに、いつの間にか顔を上げて服装を正していた。

「君がここの主だ」

「え!」

「正解。どこらへんで気づいたんだい?」

「君の袖、インクで汚れているね。そして手にはたこがある。少なくとも常に文字を書く仕事をしている。それだけの教養があるという事だ。おそらく君はさっきまで帳簿を付けていた」

「それだけじゃないっぽい」

学士は少し感心して、腕を組みなおした。

「さすがわかるんだね、君は聡明だ。聡明だから、ここの四十冊あまりの本全部に目を通している。だからさっき、私が少し本の冒頭を読み上げただけで、それがエンアンセ詩集だと分かった」

「さすが」

「褒められてしまった」

学士は少女にだけわかるうれしそうな顔で言った

「そうは見えないけど」

「いや本当なんです」

「そうなんだ………。それはそれとして、改めて」

本を小脇に抱えた少年は心持ち堂々として名乗る。

「僕がここの主人、ルカマだ。よろしくね」

夕暮れの市場の隅で、二人は小さな書籍商と出会った。後々、あんなことになろうとは露知らぬまま。

2.

ルカマの家は街外れの坂のふもとにあった。市場の店では学士にとって買うべきと思える良い本がなかった。が、それとは別に、「将来の顧客を大切にしたい」というルカマの好意から、一晩だけ泊めてもらえる事になったのだ。

それに、家へと招く理由は単純な好意だけではない。

「ここなら貴女の要望に合うようなものがあるはずだよ」

燭台の光に照らされて、夜の影に落ちていた巨大な山が姿を表す。ルカマの家はつつましやかな大きさの物だが、その室内の半分を、天井まで大量の蔵書が覆いつくしていた。

少女はあまりの物量に圧倒され、少し足をすくませる。学問所のある都市などの場所では、印刷術なる造本技術が盛んになっているようだが、地方における本というものは依然、従来のように頁の一葉一葉を人の手で牛皮紙に書き写して作られる。職人によって美しく彩色が施され、時間と共にたわまぬよう重い表紙や止め金が打ち付けられた、一種の工芸品とも言えるものだ。

例えば大型本を一冊適切に売り払うと、一年は都市での生活に困らないくらいの金額を手にすることができる。そのことを知っているだけで、目前の、ただの紙を束ねた家具の山は、一気に宝の山へと変貌する。

「中々のものだね。本の年代から見ると、先代から引き継いだものが三分の二、といったところかな」

「そこまでわかるんだね、あなたの学士さんはすごい」

少女は薄く笑うしかない。この人は癖もすごい、と口にすることは良心がとがめた。

「破産した有力者、住処を追われた学者………、そういう人たちからこつこつ蔵書を買い付けてはいるんだけど、ボロボロの物も少なくない。十二学術院の卸す新書なんて手が届かなくてね」

十二学術院。その名前を耳にした際、学士の顔が、少女であってもぎりぎり気付けたくらいに微弱に、ほんのわずかながら曇った。それは眉の微細な角度として表れていた。

なにかあったのだろうか、と少女は一瞬勘ぐった。そもそも学士と名乗っているからには、学術院に関わっているはずなのだ。

ふと生じたその考えは、床に敷いた毛布に包まるころには、どこかへと霧散して、夜の霧に溶け、あるべき場所へと帰っていった。

深夜にあっても、学士は本を物色する手を止めない。もう寝てしまった少女を起こさないようにして、また燭台を倒したりしないようにしつつ、慎重に興味深げな本を選んでいく。

ルカマはただ黙ってその傍でそれを見守っている。本の山の上に座り、足をぶらつかせながら、彼は学士へとささやいた。

「まだ寝ないのかかい?」

学士は目を本から離さずにやり取りする。

「君こそ」

「僕はこの家の、この本たちの主だからさ。客人が一人でも起きている限り、寝ないよ。そういうならわしだ」

「この地方にそんな慣習はない。………理由は他にある」

「他?」

「私たちは簡単な博物学の見世物をやっていてね、それを楽しんだ観客から、ときどき地元の動物について聞く事があって」

昼間の興行でもそんな場面が度々あった。裕福そうな男や気まぐれに立ち寄った町の婦人が、まるで腫れ物を触るようにして語ったその動物は。

「ここらへん、人食い熊が出るようだね」

「へえ、それもわかっちゃうんだ。さすが」

「君の両親もそいつにやられた。違うかい?」

からかうような言葉が途切れた。燭台にぼんやりと照らされる少年の顔からは、一切の感情が抜け落ちている。学士はその様子を冷静に観察した。

怒り、悲しみ、それらを乗り越えて、解消してしまった、解消せざるを得なかった人間の顔だ。

「冬のことだった」

少年の声からは、生来の者とも錯覚された明るさが失われていた。先の言葉を皮切りに、人間の一側面からもう一側面へと、音を立てて切り替わったのだ。

「親父は書籍商だった。親父と母さんは雪の中を馬にひかせて、今日みたいに本を市場に売りに行った。それきり帰らなかった。俺は家から市場に行く途中の坂に、荷車がそのままになっているのに気付いた。しばらく行くと、馬が食い殺されていて、本が散らばっていた先に親父と母さんが死んでた。全部食い荒らされてたんだ」

「本を荷車から持ち出したから逃げ遅れた」

「違う!」

少年はその小さな体で怒鳴った。少女の体が少しだけ跳ねた。

「何があっても、本を捨てられなかったんだ。親父と母さんはきっと街の誰よりも、本の価値をわかってた。だからだ。命が危なくなって、本を持って逃げだしたんじゃない。二人にとっちゃ、本も命の一部だったんだよ」

本の山の上でなく、あくまでルカマの膝の上に、玉のようなしずくが落ちる。彼は泣いていた。いつぶりの涙だろうか、本人にも分からなかった。

「それが今になってまた出没している。家に泊まるよう言ってくれたのも、この夜道を行く危険をわかっていたからだね。君が寝ないのも、その危険をいち早く知らせられるようにだ」

学士はゆっくりと本から目を上げ、ルカマを見た。

「ありがとう、小さな書籍商」

その日に限っては、夜の闇の遠くまで、どこまでも静かな世界が広がっていた。

あくる朝の朝食は学士が作った。少年と少女の申し出を無視して行われた料理の結果は意外にも良好であり、昨日買い付けたパンとスープが三人の腹を満たした。

「学士様、料理もできたんですね」

「学問としての料理は医学の分野に属するんだ。甘い物は滋養を養い、美味しい食事は万病を癒す………薬を作るのと同じだ」

「分かったようなわからないような気分だよ。さ、馬の用意が整った。皆乗って」

しっかり家を戸締りしたルカマは、馬の背を叩いて荷車を坂に進めた。今日は市が開かれないため閑散とした道を、ゆっくりと昇っていく。旅の途中の二人は少年の厚意にあずかり、街はずれからもう片方の街はずれまで送っていってもらえることになったのだった。

昨日よりなお早く雲が流れ、天候が急に変わってもおかしくない怪しい空模様。学士と少女にとってみても、いち早く次の街へとたどり着きたいというのが正直なところだ。

灰色の空を遠くに望みながら、景色はどんどんと移り変わって行く。巨岩が地面から露出している森を抜け、途中の林に差し掛かった時のことだ。

がさりと、茂みが動いた気がした。いち早く反応したのは、警戒心をみなぎらせていた少年。だが。

「なんだ、キツネの子供か」

そこから出てきたのは全く違う生き物だった。想像もしなかった和やかな風景に、つい手綱をつかむ手も緩まる。

「いや、みんな静かに」

「学士殿、どうしたんですか」

「驚かせちゃいけないから」

少女は笑う。

「ははは、確かに。まだ子供ですもんね」

「いや」

学士はゆっくりと指さした。

「そこの茂みに………」

突然だった。黒い影が道の真ん中へ躍り出た。

眼は黒々として、体もまた石墨のように黒い。そしてなにより、背丈が大きい。人間が二人その場に横たわって足りるだろうかという全長は尋常ではない。

が、確かにそれは熊だった。

「熊!? 馬車の音が鳴っているところには出てこないはずなのに!」

「いや!」

学士が宣言する。

「異様に人慣れしている………。 恐らくあれが人食い熊だ! とにかく逃げろ!」

馬車は小石を跳ね飛ばして急発進した。ルカマはこれまでにないくらいきつく手綱を打ち込み、坂を駆け上がる。

ものすごい速度で、閑静な景色が三人の背後へと飛ばされていく。馬の息遣いが激しくなって行く。やはり分が悪く、どんどんと距離を詰められている。

「寒い場所の熊はその体の白が周囲に溶け込むが、暗い林では黒い体こそがその役割を果たしたのか!」

学士の言葉もそっちのけで、少女は叫んだ。

「こんなところで死ぬわけにたくない!」

死にたくない?それはそうだ! 学士はそう呟いて、一瞬思考を巡らせる。辺りに視線を漂わせ、最後に自分が座る床を見た時、学士の脳裏にある閃きがあったようだ。

「ルカマ! この辺りの地理には詳しいかい!?」

逃走の足を走らせるのに手一杯なルカマは、一瞬だけ振り返って、力強く返事をする。

「ああ………昔、もう戻らない親父と母さんを探し回って何度も何度も歩いたから! ここらの地形は自分の机の上みたいに勝手が分かるよ!」

それを聞いた学士は、表情を変化させる。

少女だけにしか分からないが、それは不敵な笑みというやつだった。

「私に策がある! 死にたくないなら協力したまえ!」

死に物狂いで三人は疾走する馬へと乗り移る。振り落とされたら熊が待っているし、どのみちこの速度で蹄に踏み抜かれたら命はない。

「どおりゃ!」

二人は力を合わせて荷台と馬を繋ぐ渡し木を上へと向かって蹴り飛ばす。

荷車は蹴り飛ばされた力と坂の傾斜で、渡し木を上にしながら熊へと襲い掛かった。

人食い熊は一瞬ひるむ。自分より大きい存在が突然体を起こし、こちらへと襲い掛かってきたのだ。猛進が一瞬の間停まる。

怯え、混乱した熊は前足で荷車を一閃する。

するとどうだろうか、荷車は、人間がパンを割くように簡単に壊れてしまった。それは最初から人食い熊にとって、何の脅威でもなかったのだ。

馬鹿にされた。その通常より長生きして身に付いた知能を激高させ、熊は人間を猛追する。

やみくもに走ると道の向こう、人間達がよく使う大きな木橋とは別の、もう使われなくなった橋が見えてくる。そして愚かにもその向こうに馬が止まっている! 所詮家畜、力尽きたのか。そう思い込んだ熊は、何の躊躇もなく古びた橋を渡った。

それが間違いだった。

熊は、自らの巨体がふっと軽くなるのを感じた。橋の片端が三人によって破壊され、自分は遥か下の岩脈へと落下し始めたことを、知覚することは終ぞなかった。

ごつごつした岩に全身を打ち付けて、もう身動きが取れなくなった熊へ、少年は近付いた。手に、壊れた橋の欠片であるとがった杭を持っている。

しゅっと息を吸うと、喉元へ突き立ててとどめを刺した。

その瞬間だけ、少女が夜中ふと起きて目にした、学士と語らっているときのあの冷たい目をしていた。流れ出る熊の血を目にして、それが幾分か緩む。自分がこれを成したという達成感と、今一つの生命を殺したという事への嫌悪感。

少女はその様子を眺めていた。下げた握りこぶしの手の内に、爪を強く食い込ませた。

安堵にはまだ遠く、今はただだだ、別の異質な物が胸の内に去来する。

(復讐するときは、私もこうして―――)

肩に置かれる、少し大ぶりな手に少女は振り向く。

「ルカマはこうする必要があったからした。でも君はそうはならないよ」

「どうしてですか」

学士は精一杯、でもやっぱり少女にしかわからない顔で、微笑んでいた

「博物学があって、私がいるから」

目の前のこの少女ならきっと、世界の真相を理解して、その全てを受け入れられる。学士はそう予感していた。

「君は私の弟子なのだから」

きっと大丈夫だ。彼女はそう言い聞かせた。

小さな木片が上からぱらりぱらりと降り注いで、みんな水面に浸った。

湿気を含んだ無数の切片はやがて、ゆっくりと浮き沈みしながら、下流へと流れて行った。

3.

この街での話について、語り残した事はあまりない。人食い熊の退治に三人分の褒賞を貰ったり、村に通報して熊の死体を引き上げてもらい、やじ馬に対して学士が適当な解説をして駄賃を集めたりといった具合だった。そこに少女の姿が見えないことを、学士は少し気がかりにしていたようだが。

ルカマと学士は街の片隅、あの書籍商の天幕があったあたりでまた会合していた。

切り取ってきた熊の爪を手で弄りながら、学士はルカマに語り掛けた。学士も少年も、努めて平静にふるまうようにしている。もうあの熊はいないのだから。

「あの人食い熊を検分したよ。かなりの長い間を生きた、しかし種類としてはごく普通の熊だ」

「ごく普通の熊………」

「ごく普通の熊が、走行する馬車と二人の人間を襲うなんてありえない。ましてやその後、人間を執拗に狙うなんて持っての他だ。彼らはたいてい臆病で、人間なんていう得体のしれない物には近付かないんだよ。しかし、君の両親が襲われたあの冬に、何かがあったとしたら、理屈が付くんだ」

「なにか………?」

「そう、例えばこの街の周囲は傾斜地だ。雪崩なんてあったんじゃないかい?」

少年は考え込むそぶりをする。過去の、あまり思い出さないようにしていた時期の記憶を掘り起こそうとしているのだ。

「………あ! 人家の近くではないけど、山奥で雪崩があったから気をつけようって、猟師が盛んに言っていた」

「まさにそれだ。おそらくあの熊はかつて、冬ごもりに準備した巣穴を雪崩で失ってしまったんだ。冬眠に失敗して、飢えて死ぬのを待つだけだったところに、君たちの両親を見つけてしまった。そして、人を襲うことを覚えてしまったわけだ」

「なるほど………」

「君が為したことは、両親への復讐であり、そして今を生きる熊と人間たちの生存競争でもあったんだよ」

学士は鞄から煙管を取り出して、火打石を使った。

青い空に、乾いた打撃音が三回響いた。まるで、なにかの魔を払うような、どこまでも清涼な響きだった。

ルカマはゆっくりと目を閉じた。両親のことと、熊のことが、彼の中でごちゃ混ぜになって、すっと何処かへと沈んでいくのを、ただ感じていた。

「学士殿!ルカマさん!」

広場の向こうから少女が戻ってくる様子をみとめて、学士は大きく手を振った。

「おーい、こっちだ」

「うわ、学士殿、そういうこともするのですね」

「おかしいのかい?」

少し愉快気な声音で少年が訪ねる。

「体に感情が出ない人ですから………そうそう、ルカマさん」

少女は背嚢から一綴りの紙を取り出した。いくつかの街や都市の名前と共に、何々通りだとかの住所、それと職人の名前が記されている。

「これは………?」

「この周辺の印刷工房のリストです。印刷物でよろしければここから新品の書物を入手できるはずです。ほら、新書が欲しいと言っていたので」

ルカマは心の底から驚いた様子で、口を大きく開けた。若干声も出ていたかもしれない。

「こ、これは! 本当に………ありがとう」

「いいんです、結局本も買いませんでしたし、それくらいのお礼はしないと」

「いや本当にありがとう。この伝手を使って、また親父みたいに本を集めて、売ることにするよ。そのためにはまず、今の在庫をすっかり処分しないとね」

ルカマさんは懐から一冊の本を取り出した。小さいが古めかしく、豪華ではないが、愛情を感じる丁寧な装丁がされたそれは、表紙に星の銀箔押しがちりばめられている、どこか夜を感じさせる本だ。

こんどは、それを受け取った学士の方が驚く番だった。

「『星界の探究』! 著者不明で政治的不具合から禁書扱いにまでなったあの名著! いくらで売ってくれるんだい!?」

「そこまで価値が分かってくれるんなら、価値が分かる人に持ってもらうのが一番いいや。今回お世話になった礼として、書籍商ルカマからの贈り物とさせてくれ」

またまた表情に出ないが、学士は最大級に喜んでいるのだと、少女には読み取ることができた。

その微弱な喜び顔は、次の街へ向かう商隊の荷台の中でも続き、さすがに少女も迷惑するようになるのだが、それはまた別の話である。

第二章 水車と風車のアルマンド

0.

「………ト、ティ………」

小鳥がさえずるように、誰かが私の名前を呼んでいる。

視界がゆっくりと揺れ動く。これはいつの記憶なのだろうか。視界に父と母の顔が映り、ゆっくりと微笑む。

砂時計を斜めにして流した時のように、私を包む全ての世界が、半分の速度を保って存在している。家族で揃いの木の器、火のないときはひんやりと冷たい、あの懐かしい暖炉。あのささやかな庭から注ぐ窓辺の陽。

父と母がそこにいて微笑むのならば、今見ているのはきっと夢なのだろう。起きたときには忘れてしまう、遥か東方の砂絵のような、儚い図像だ。

ならばせめて、今見ているものを精一杯記憶しよう。

しかし。

そう強く念じれば念じるほどに、私の体は見えざる無数の手によって天に持ち上げられる。

(やめて、まだ見足りない。見足りないと)

描けない。

私の意識は、元のあるべき世界へ。雑音と振動に満ちた、あの愛すべき世界へと引き揚げられていった。

1.

またこの書き出しを取ることになる。すなわち、かの高名なるグースの年代記が一冊、西方文化誌に曰く―――。

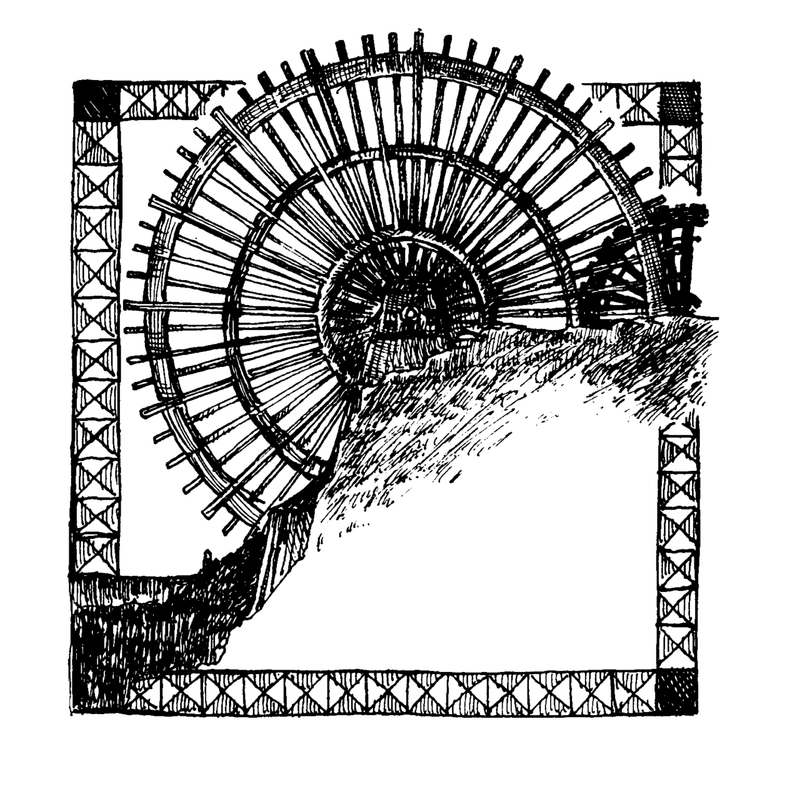

「ダカンの城市は灌漑地の真ん中にあり、排水のための風車が林立している。要塞ではなく普通の街だが、川が決壊したときにも生き残れるように、盛り土を付き固めた上に街が作られているため、まるで城塞や陸地の船のなかに街があるように見える」

「学士殿?」

「起きていたのか」

まだ天地が明けやらぬ早朝、商隊の馬車はごつごつとした荒野の路をひたすらに駆けていた。

旅路には必ず無法者が潜むものであり、ある程度以上の隊伍を組んで商売に出かけるというのは、そういった罪人の魔の手を逃れることに繋がる。その点で言うとこのキャラバンは、立派な青髪馬が三頭立ての荷車が三台連なっているのだから、頼もしいことこの上ないといえよう。道端から見たら中々の迫力である。

が、見かけと内面は必ずしも一致しないものだ。そもそも穀物やら織物やらを載せて走る荷車である。人が乗るには振動がひどく、うたたねするのにも技術を要する。

「私、寝てましたか?」

「ああ。幸せそうな顔で寝ていたよ。涙が出ているぞ」

「あ、本当だ」

「目元が緩んだんだろう。この振動の中で満足に眠れるのは羨ましいよ」

学士はまだ汚れていない布を取って少女に寄こした。なにしろもう五日も馬車の上だから、そろそろ衣服の清潔な部分が尽きてくる。

突然二人の体が大きく揺れた。荒れ地の石に車輪が乗り上げたのだろう。周囲に山積されているもろこしの山が若干崩れ、二人の足元に転がってくる。

「やれやれ、これじゃ渓流下りみたいなありさまだ」

「渓流下り?」

「小舟で流れの早い山の急流を下っていくのさ。途中、渦を巻いている箇所や極端に川床が浅い所があってなかなかに危険なんだ」

「なんだってそんなことを………」

「昔、そういう厄介なところに観察したい獺の巣があってね」

突き上げるような振動が、またもや二人の会話を遮る。この馬車での旅に慣れるには、この振動と友人になる必要があるようだ。そして、少なくとも自分は良くて知り合いにしかなれないな、と学士は一人想像した。

学士は視界の端に少女の寝床を捉えた。鉛筆での素描によって真っ黒になった無数の紙が、ちょうどいつかの獺の巣の跡のように固まっている。少女が風を浴びるため、馬車の後部に顔を出している隙を狙って、学士は使古しの紙の中の一枚を手に取り上げた。

執拗に書き込まれた小屋や草木は、馬車から見ることができる、速度を持って流れる景色の一部分だろう。想像を絶する集中力で、視界に映る一瞬の実像を捉え、紙に書き起こすことを繰り返していたのだ。

それはある種の博物学の訓練であり、また、これこそが彼女の旅の本質となる部分と言えた。

(さながら狂人の巣、か)

旅は旅でも、それは狂気の旅だ。

その終着点に何が待っているのか。それは、まだ学士にも知り得ない事であった。

男の声が木と布張りの室内に響いて、少女がいそいそと前方へ戻って来た。学士はそっと手元の紙を元に戻し、野太いその声に耳を向ける。

「お嬢ちゃんたち! ダカンの影が見えたぜ!」

「影?」

二人は振動する木の床を這って、膝立ちで御者台の方に顔を出した。影とはいったいどういう事だろう?

「おお………」

思わず二人は声を漏らした。感嘆から来る音である。

学士と少女の眼前には、巨大な影が姿を現していた。その姿は霧に満ちた荒野を行く陸地の船のようで、二人はただただ圧倒される。

「年代記の記述は正しかったんですね………。まるで箱舟です」

「違いない。あれは確かに船なんだよ。知識を太古から現在まで守り運ぶためのね」

朝霧の向こうの巨大な船に接舷するために、彼らの小舟はゆっくりと霧の海を渡っていった。

御者台の髭を蓄えた商人が二人に教えるところによると

「まさにダカンの断崖という有様だから、俺たちのような荷物のかさばる人間は、上の市街に昇降機で昇るんだ」

「まさにダガンの断崖」という句はどうやら慣用表現らしい。物価や貨幣価値が乱下高する様子をそう呼ぶ。

ダカンのふもとまで来ると、そのそり立った壁面が見えてくる。土と巨岩を組み合わせた外周に沿って階段が張り巡らされているが、しかし地上に開口部は見受けられない。川を絶壁の中へ導く、ただただ大きく暗い半円が穿たれているのみだ。石組と盛り土の垂直面を見上げると街の一角と思われる塔らしき建造物が見えるが、まだ早朝なためか人の気配はない。

少女は画板を取り出し、ダカンの偉容を描きながら、興奮気味に訊ねる。

「いったいどこから登るんでしょう」

「楽しみだね」

先ほど二人の眼に、霧の向こうの影としてしか見えなかった市街の基礎部が、今では眼前に迫りくる絶壁として姿を現していた。見上げる少女のまつ毛に霧が結露し、瞬きすると服の袖へ水滴が落ちていく。紙に付くといけないので、彼女はそっとそれを払い落とす。露の一滴が、湿地へと静かに戻って行く。

「あれを見な」

だしぬけに、商人が二人の背後を指さした。

「え? あっ」

その透き通るようなまぶしさに、少女は向けた目を一瞬塞いだ。

日の出だ。これまで駆けて来た霧の荒野のさらにその向こうに、ぼんやりと朱にかすみながら、朝日が昇って行くのが見える。

太陽に集中すると、その前を鳥が横切っていくのも目に入る。夏の太陽の精強さが、霧によってやわらげられ、今はただ美しい光景だけをこの場に現わしている。

だが、商人は美しい光景を見せたいがために、日を指して示した訳ではなさそうだ。むしろ時の流れのひとつの示準として………。

突然、鐘の音が鳴った。いや、鐘の音というよりは、鉄板を叩き鳴らすようなもっと原始的な音が、先に見上げた塔から鳴らされている。まるで、巨大な都市全体の目を覚まさんとして鳴るように、広い荒野に響いていた。

呼応するように、にわかに木のきしむ音や、遠雷のような低い響きが街の基礎部にこだまする。

「あれが昇降機だ」

商人が立派な髭の生えた顎でしゃくって示す。巨きな木の檻のような箱のような物体が、断崖に引かれた溝に沿うように、ゆっくりゆっくりと降りてきた。

二人は言葉を失った。人間の知恵の結晶の一端を目撃したからであった。

「揺れたりは………しませんね」

「馬車が走っているときよりも穏やかだ」

昇降機は馬車ごと二人を飲み込むと、ゆっくりと壁面を上昇し始めた。木の格子で出来た扉はきちんと閉じられているものの、地上から高い場所にいるという事を自覚してしまうと、少女を急に恐怖が襲った。隣の学士を覗いてみると、やはり若干の緊張が見られる。誰だって未体験のことは怖いのだ。

唯一の救いと言えば、なお濃い霧のおかげで下界の地面までを見通せないことかもしれない。しかしながら見方によってはそれも恐怖を助長させる。

一番上までたどり着いた学士と少女が、同時に思わず深い安堵の息を吐いたこともまた、自然と納得できる出来事と言えよう。

直後、下界から地滑りを起こした斜面のようなものすごい音と共に、人の叫び声や木が折れる音がした。

「あー、ご愁傷さまだな。あれ、たまに事故起こすんだ」

商人が軽く嘆息するのはできるだけ聞かないようにしながら、二人は目を強く瞑って目の前の世界へと足を踏み出したのだった。

そこは有り体に言って不思議な街だった。

「学士殿、あれはなんですか」

「風車だね。君もこれまでの旅で一度だけ見たことがなかったかい?」

「………あ! あります。確か芦麦畑の中央にあった気が。でも………」

二人の目の前には街にきのこのように乱立する風車群。

「あんなに多くはなかったような………」

「不思議だね………」

おびただしい数の風車が生えたその根元に、蜘蛛が巣を張るように街が広がっている。複雑に入り組んだ路地には怪しげな店や書店、印刷所、木賃宿が入居し、路に掛け渡すように干された洗濯物の数々が、ことごとく日差しを遮っているし、荒野から湧く霧が入り込んで、地面や建物から熱を奪う。そのため、この街に一度入ると、夏でも暗くひんやりとした感覚を覚えるのである。繁華街に厚い外套を纏った人がいくら群がろうと、どこか霞みがかった、物寂しさの漂う街なのだ。ひと際大きい風車櫓は、低い風切り音を立ててゆっくりと回っている。

「学士殿、いったいここに何の博物学的探究があるのですか?」

二人の旅の目的は、同じなようで実はばらばらだ。学士は博物学的な実地調査としてこのスキュラレーエ地方に属する都市周辺を旅しており、少女は絵描きとしての腕を極めるために、調査の記録係として同伴している。しかし少なくとも、彼女の眼には、記録係として自分が素描すべき対象が発見できないようである。人工的に造成されたこの地は、他ではなかなか見られない程に舗装も徹底されている。

少女には、ここが人の暮らす街というよりは、石造りで出来た、永遠に存在する模型の街に思えてしまうほどだ。自然の中に存在して、人間にとって驚異となり得る動物が介入する余地は、残されていないように感じる。

「これだけ動物がいないと、興行には適しているかもしれないですけど」

「まあついてきたまえ」

学士は相変わらず顔を変化させないものの、いくらか自信を含ませた声で少女に暗い路地の霧の向こうを指さした。

「とはいったものの、完全に迷った」

「そんな………」

学士は先ほどから頻繁に懐の手紙を検めていた。牛皮紙を丸めて紐でくくった簡素な手紙は、その表側の一文にその送り主の住所が記されている。

「ダカンの城市、ヒードロニ通りのアパート二階三番目の部屋」

彼女はゆっくりとその住所を読み上げる。複雑に絡み合ったこの街では、土地勘がない限りどこがどの通りかを知ることはできない。

今二人はどこかの通りにいる。そこら一帯の他の通りと同じように、そこもまた暗くひんやりとした通路であり、学士と少女を除いて人の影はない。街の今いる場所が、他の全ての部分の相似形を成しているようにすら思える、幾何学的な迷路に囚われてしまったような錯覚。

「長居すると危なそうです。いったん大きな通りに出ましょうよ」

「そこなお嬢さんがた、何かお困りかな」

だしぬけにしわがれた声が響いた。

「見たところ、道に迷っておられるようだが」

老年の男の声、にしてはどこか作ったような部分がある声だ、と学士は感じ取った。あの声を出すために、意図的に喉をこわばらせているのが如実に分かったからだ。

その妙な声の主は彼女たちの背後に有った。長く伸びた白髪としわが深く刻まれた顔を持っている。外見だけなら彼は老人にしか見えない。

「あの、おじいさん。その通りなのです」

少女は気づいていない様子だ。他愛のない変装による謀略といった簡単な問題ではないことを察し、学士も敢えて違和感には言及せず、その妙な部分がある親切に従う事にした。少女の手から手紙を受け取った老人は、しげしげと眺めて見せた後、少し首をかしげて、考えるそぶりをする。

「ふむ、ダカンの城市、ヒードロニ通りのアパート二階三番目の部屋?」

「ご存知ですか」

「ああ、良く知っているよ。じゃ、案内しよう」

そう言うと老人はいきなり走り出した。倒れていた木の箱を飛び越え、階段を駆け上がり、瞬く間に屋根の上に乗り移ってしまう。

「え!?」

「あいつ………!」

高速で屋根から屋根に飛び移って移動するやたらと身体の壮健な老人を、慣れぬ石畳に時々躓きながらも、二人は地上から追跡していく。

老人は屋根から礼拝所の尖塔に飛び移る。手を掛けてくるりと一周し、小窓から飛び出てきた鐘付きのハンマーをのけぞって躱し、また屋根に飛び移って逃げる。洗濯物を吊るす綱をジグザグに渡り、下の二人へ洗濯物を落とすなど軽い妨害もしてくる。

「これ、案内してくれているんでしょうか!」

老人が通った後に、民家の出窓から鍋が落ちてきた。乾いた音を立てるそれを二人は慌てて避ける。

「着くとは思うけど、やり方が悪質!」

怒鳴りあいながら二人がたどり着いたのは、街の中央の繁華街から通りを二本入った場所にある、うらびれた集合住宅だった。隣に粗末な宿屋があり、所々はがれた石畳を、野良犬が良くわからないものを咀嚼しながら通り過ぎる。

老人は宿屋の屋根から直接二階に飛び移ると、向かって左から三番目の扉を開錠し、その中に吸い込まれ行ってしまった。

「まさかあの老人が学士殿のご友人なんですか?」

「私と同い年だからそんなに老けているはずはないけど、何かがあったんだろう………!」

後を追うように階段を使って二階に上り、三番目の扉を叩く。

果たして、その重厚な扉は内側へ向かってゆっくりと開いたのだった。

そこは有り体に言って不思議な部屋だった。通常のアパートメントの一室といった広さの空間に、標本が所狭しと陳列されている。奥に机とテーブルが見え、生活痕もかろうじて見て取れるが、それさえなかったら博物室の倉庫とも変わらないだろう。

「学士殿、あれはなんですか」

「剥製だね。君もこれまでの旅で一度だけ見たことがなかったかい?」

「いえ………初めて見ました」

少女は飾ってあった兎の剥製に驚愕する。まるで生きた状態で時間を止めたかのような、精巧な生体の模倣品。熟練の職人が丁寧に仕立てたそれは、立体図像で生物を見せる、という彼らの興行とは一線を画した位置にあると言える。その生物の体を素材として使った、まさに究極の立体模型だ。

その奥にはなにか海獣のような生物の骨格が天井から吊るされている。そちらに触れようとして少女は足を進めようとしたが、足元に巨大な貝殻のような石が転がっていることに気付いた。

「それらは全部化石と言われるものだね」

「化石」

「ああ。古代の生物が石になって岩の中に埋まっていたものを掘り出したんだ。それを基の通りに復元したのがこの海獣というわけさ。こいつは一角海豚だったかな」

「すごいです………。なぜ石になってしまったのでしょうか」

「それはまだわからないんだ。案外………、神話の登場人物から天罰を与えられてしまったのかもね」

少女ははしげしげと足元の巨大な貝殻石を眺める。これらはかつて、海の底に暮らしていたかもしれないのだ。

「なかなか面白い話をしているんじゃないですかな?」

すると、部屋の椅子の裏から声がした。あの老人の声である。

「君はその作った声をやめたまえよ。あの変装もなんのつもりなんだい」

「変装!?」

少女は驚く。どこからどう見ても老人にしか見えなかったのだ。あれを平然と変装だなんて言う敬愛すべき学士を、この瞬間だけ彼女は信じられなかった。

「はっはっは、やっぱりばれていたか」

椅子の裏の声はすでに青年の物に変わっていた。そして再びあの老人に見えた者が姿を現す。

「これやるとみんな驚くんだよね」

彼は顔の皮に手を掛けると、そのまま力を入れて強く引っ張った。べりり、と音を立てて老人の表皮がはがれていく。

「学士殿………! 学士殿!」

「落ち着きなさい、あれはマスクだ」

「マスク!?」

「ふう」

ぺらぺらの老人の皮の下から、まだ壮年とは言い難い好青年の顔があらわになった。

「では改めて自己紹介させてもらおう。僕はボッシュだ」

「久しぶり、不老不死のボッシュ。いや、"偽不老不死"のボッシュと言った方がいいかな」

腕を組んで眺めていた学士が、そう彼に話しかける。

「いきなり手厳しいな。久しぶり、十二学院博物学府主席」

誰にだって洗い流したい過去のいくつかは存在する。彼らは今、この瞬間に互いのそれをえぐりあったのであった。

突如として発生したその応酬に、少女はどういう顔をしたら良いのかわからず、怯えと笑いを足して水を注いだような顔を浮かべた。

十二学院。かつてスキュラレーエの各都市にあった礼拝所付き学問所から派生し、随一の頭脳の粋を集めた最高の学究機関。ここの行った博物学研究は軍事研究と並び特に諸侯の眼を惹き、この研究府からお抱え学者となって赴任していった生徒も多いほどである。そこで主席になるという事はどういうことなのか。つまり、博物学を専門としながらも、自然科学、哲学や宗教学にも通じ、なおかつ多大な成果を学派にもたらした生徒であるという事だ。ちょっとやそっとの努力で与えられる称号ではなく、また努力だけでは得られぬ才能が物を言わす地位でもある。そこまで上り詰めた者は無条件で博士位を賞与されるのだが、あろうことかその栄典を拒否し、一人研究の旅に立った女性がいた。

「だから学士殿は学士なのですね。それでもすごいのですが………」

少女は僅かな期間を除き、教育機関らしい教育機関に通っていない。そもそも親以外から教育を受けたことがない子供が大半な世の中である。十二学院卒の学士という地位は、次は貴族かという程に貴ばれる。

「僕は第二位だった。それなのに彼女が辞退しちゃったから僕が主席になっちゃったんだ。ボッシュ博士、だなんて柄じゃないよな」

「それで、そのボッシュ博士はどうしたんだ」

「見合わぬ地位におぼれて怪しい薬と怪しげな研究に手を出して破産、借金まみれだったんで怪しい錬金術の薬を売って返済。でもそのせいで都市によっちゃ入るだけで捕まっちゃうよね」

彼には「ボッシュ博士」意外にももう二つ通り名がある。それが「不老不死のボッシュ」、そして「偽不老不死のボッシュ」だ。神秘的な老人に扮し、錬金術の秘薬で自分は悠久の時を生きていると偽った。その歳なんと六百歳である。ごく一部の富裕層に対してその秘薬という名の赤染液を売りつけ、インチキな額を取っていたらとうとう元の学校の恩師に看破されて危うくお縄に付きかけた。だから、不老不死のボッシュは偽不老不死のボッシュとなってしまったわけだ。

「その変装も逃亡の一環?」

「そのつもりだったんだけどさすがこの都市は知の砦だけあるね。ただの趣味になっちゃってるよ」

顔からはがされたマスクを見て茫然とする少女に、ボッシュは解説をする。

「良くできた老人の像に草ゴムの樹液を塗りたくってね、乾かして裏返してそこに肌の色を付けたんだ。皺の造形とか色の濃淡とか、いかにもそれっぽいだろう?」

「すさまじいです………。立体に描かれたテンペラ画のようです」

「ははは、そう言ってもらえると嬉しいよ。これは僕の学生時代の研究が原案でね―――」

「そこまで」

盛り上がる話に学士が待ったをかける。

「私の今回の旅の目的の一つに、君の安否を確かめる、という事業があった」

「事業だなんて大げさな」

「いいや事業だ。君、こんなダカンなんて僻地に住むのは仕方がないだろう。それだけのことをやったんだから。でも故郷の家族に連絡の一つでも寄こしたまえよ」

少女は学士に意外な側面を見た気がした。彼女について、その在り方からして天涯孤独なのだと勝手に思い込んでいた節があったのだ。しかし実際には、彼女には戻るべき母校があり、心配する友達があったのだった。少女は罪悪感のような、妙な気分を味わう。

「それに君のところに来た理由はそれだけじゃないぞ。我々のコレクションを増やすのに協力してもらう」

「コレクション? ああ、あの眼鏡のおもちゃのことか」

「おもちゃ?」

「い、いいや、立体視できる博物学図のやつだろう。うちの収蔵物は自由に書いていいんだが、誰が書くんだ? 相当腕のいい奴じゃないと無理なんじゃないか?」

「それは彼女がやる」

はっと少女は意識を現実に戻した。学士の手が肩に置かれている。

「彼女が?」

「はっ、はい! 今使っている立体絵は私が全部手掛けていますから!」

青年は「大したものだ」と腕を組んで感心した。

少女はどこか面映ゆい気分になった。

その日はもう宿を取る事に決めて、ヒードロニ通りのアパート二階三番目の分厚い扉から外へ出たとき、ダカンの城市はもうすでに夕刻を迎えていた。

明日は絵の作成に入らなければならない。であるからには、鉛筆やペンや紙などがそろっていることが重要となる。改めて買い足す事を考え、学士と少女は夕闇が迫って橙色の灯りが灯る影の濃い繁華街を、画材屋へと向かっていた。

「奴から聞いてきた話によると、簡単な科学用品店も近くにあるようだ。私は正直いまさらな場所なのだが、興味があるなら寄ってみるかい?」

「いや、今日は学士殿もかなり走って疲れたでしょう。すぐに帰って宿で休みましょう」

目当ての店には様々な紙があり、微細な違いなれど見ていて飽きない。学士が詳しく聞けば、この街は製本も盛んなので牛皮紙や植物紙も種類が数多く入荷する、という事だった。

見たこともない画材に眼を輝かせる少女を眺めながら、壁際で学士は思考する。

(知識を持つ者の弾圧からの避難所。歴史に根付いたその慣習だが、何か良くないものまで呼び込んでいなければいいが)

少なくとも、目の前の少女の笑顔が曇ることだけはあってほしくない、と、学士は黙って、珍しく人間らしいことを考えていた。

眼を隣へ向けると、科学用品店の緑だか茶色だかのガラスの容器に自分と少女の姿が幾重にも重なって映っている。

(あるいは、私たちこそがこの街にとっての異物なのかもしれないな)

無数の眼に見られているようで、気味が悪くなった学士は顔を元の位置に戻した。

予感というものは時として当たる事があるのが厄介だ。

あくる朝のことである。ヒードロニ通りのアパート二階三番目に訪れた一行は、信じられない光景を目にすることがある。

言葉を弄せば、いくらでもややこしく説明できる。そこを敢えて簡潔に言うと、こうだ。

家主が消え標本が全て持ち去られてしまっていた。

2.

それは有り体に言って不思議な事件だった。

「学士殿、なにもありません!」

少女の悲鳴に近い声が部屋に響く。格子の嵌まった窓は外側から破壊され、扉からではなく、通りから死角となる隣接する屋根を伝って標本が運び出されてしまったらしい。

「おかしいとは思わないか。もしボッシュが何らかの理由で夜逃げしたんだとしたら、堂々と表の扉から自分の荷物を運び出すはずだ。ところがこのやり方じゃあまるで」

「ボッシュ博士が、誘拐………されたってことですか!?」

「いや、わからない。またなにか悪戯を仕掛けようとしているんじゃ」

部屋はひどい状況だった。整頓されていた棚は家捜しにあったかのように荒れ、棚は強引に扱われたせいか破壊の憂き目にあっている。あんなにあった紙束が根こそぎ消え、机の周辺がすっきりしてしまっている。

「いまさら掃除する気になったってわけじゃなさそうだけど」

「この敷物だって高価なものですよ! 単純な盗人なら真っ先にこれを盗むんじゃ………あっ!」

敷物がめくれて少女が転んだ。転んだ直後の床がむき出しになり、その異様を現す。

「大丈夫か!」

「いえ、そ、それよりもこの印は!?」

敷物がめくれて露出した木の床には、丸に三角形の文様が白墨で大書きされていた。かなり急いで書いたらしく形は歪んでいて、敷物で擦れてかすれたりしていないところを見ると、この上を歩いたものはほとんどいない。

「学士殿、これは昨日の晩書いたような感じですね。学士殿?」

学士は茫然としていた。この文様に確かに見覚えがあったからだ。

「これは………北のミズダの山岳民族が使う符丁だ! 登山時、後から来る仲間に自分の体験した情報を知らせるために、地面に大きく書くんだ。意味は………」

我、自らの位置を失す。

「これは誘拐だ」

学士の宣言が、二人しかいない部屋にただ響いた。

今回失踪した人間はお尋ね者ではあるが、このダカンの城市においてはある一定の知識を持つ者の罪が許される決まりがある。それはかつて数百年前、この城塞のような都市ができたころ、情勢の変化により迫害された知識層の最後の砦となったことがあったためである。そのため、ここダカンの街は、迫害からの亡命や異端の罪の免除を求める学者たちが集まる傾向にある。

しかし、誰か個人が誘拐されたといっても、兵士に訴えるか、究極的には自己解決しかない。それがここスキュラレーエの常識であり、またダカンの街も例外ではない。

逮捕は貴族の特権だし、その制度上に一度乗っかってしまうと、あとは決闘騒ぎじみた裁判に引き出される他ない。故に調査や救出は自分たちの手で行わなければならないのだ。

「屋根は途切れています」

「ここからでも見えるよ 不自然に物がどかされた痕跡がある。梯子を架けて降りたんだろう」

少女はこじ開けられた窓から屋根に出て、逃走経路を確認している。そして何か証拠になりそうなものがないか慎重に確認しながら下にいる学士の声を聞いた。下をのぞき込む少女の背後を、野良猫の親子が歩いて通過していく。

「屋根にたまった埃に足跡が付いています 足跡が四つ………だから二人分です!」

下手人は二人、貴重な標本だけを持ち去ったので、何らかの博物学の知識がある。犯人の人物像について、思考を巡らせながら学士は元の荒らされた部屋に戻る。

「あっ」

そこには女性が立っていた。深く考え事をしながら歩いていたため、手先が多少彼女の背中に触れてしまう。織物のさらりとした感触に学士は手を引っ込めるよりも早く、女性は背後へ振り向いた。

「この誘拐犯! のこのこと昼間から姿を現すだなんて恥を知りなさい!」

掴みかかられる学士、掴みかかる女性。

「ちょっとまってくれ! なにか重大な勘違いが発生している気がする!」

異変を察知した少女が窓から駆け付けるまでの間、押し合いのようなぎこちない乱闘が繰り広げられることとなった。

室内には、開け放たれた窓から朝の霧が流れ込んでいる。僅かに差し込む日の光で引かれた黄金色の筋がゆらめき、荒れ果てた部屋とその中央に立つ三人を照らしている。

「ここにバラバラになった棚が倒れている。なにかが迫っていることを察知したボッシュ博士は、この棚で扉を封鎖した。そしてこの黒板のところから白墨を一つ取り上げ、急いで床に印を描いたんだ。しかし犯人は窓から来たわけだ。窓を打ち破った二人の下手人は、身動きを封じた博士と標本類を屋根伝いに運び出し、ここに置いた梯子で夜の路上へと消えたってわけだ」

「それがあなた達の言い訳なわけ?」

「いえ、だから私たちは発見しただけです!」

少女がしきりに反論の声を上げているのは、現場に遅れて駆け付けてきた女性、リーリャだ。もう少し長い名前があるようだが、いちいち言っていてはきりがないため、ここでは記述を避けさせていただく。

つんけんとした態度で学士と少女に接する彼女は、平民よりは高い地位に属する人物らしい。だがなんというか、立ちふるまいから人間的な側面の分かりやすさのようなものがにじみ出ていて、へりくだる気にはなれないというのが、大体の少女の気分だ。

「お嬢様、ボッシュ博士はいらっしゃらないようですので、もうそろそろお屋敷にお戻りになられてはいかがでしょうか」

不毛な言い合いの場に、使用人らしき男が顔を出した。髪を美しく後ろでまとめており、立ち振る舞いから慇懃な印象を受ける男だ。

「ラベスト! あなたもこの誘拐犯になんとか言ってやってちょうだい!」

ラベストと言われた男は、少し考えて、「いえ」と一礼した。

「お言葉ながら、彼女らはその主張の通り、確かにこの場に居合わせただけに思われます。あまりお気になさらぬのがよいかと」

リーリャは苦虫を噛みつぶしたかのような顔をした。確かにその通りなのだが、彼女の執事と理性が許そうと、彼女の意地がそれを許してくれない。

「ああもう! わかったわ! でもその代わり、そこの二人もついてくること! 屋敷で事情聴取してやるんだから!」

学士と少女は顔を見合わせた。二人? 寸分違わず、自分たちのことである。

彼女たちは言われるがままに、二人の後に着いて連行されることとなった。学士がそのわずかな表情を変化させ、しきりに面白そうにしているのを、道すがら少女は不思議に思っていた。

3.

国土の中で最も西方に位置するダカンの城市は、他の地方色豊かなスキュラレーエの各都市と比較しても、なお特殊な都市であると言える。

古来、氾濫を繰り返す河川によって人の住めない土地だった場所を、堤防を作り干拓して、安定した実りをもたらす農地を拓いたのが、この都市を運営する貴族たちの祖先である。

彼らはこの地に常に吹く風に着目し、風車と水車を組み合わせた揚水機を発明した。それによって土地の開発を進め、ここら一帯を農地へと変えたのである。しかしかつての戦乱の影響で農地は見る影もなく、風車が回るダカンの足元には、ただただ実りの少ない荒野が広がるのみである。都市の主要な産物は他へと移り変わらざるを得なくなり、現在は学問と交易によって生計を立てるものが多いのであった。

あの主従と二人は霧の街の中にて歩みを進める。銅貨一枚で売られるスープに群がる人の波を抜け、道端に開かれたささやかな書店に一瞥をくれて去り、礼拝堂の、市民による張り紙が重ねられた壁面をかすめて行く。少女はその中の文言を、最近習った知識を利用して読み解いてみる。

「神話の神々の実在について。現象としての神学を論じる会」

「ねえ、置いていくわよ」

「あ、すいません」

リーリャの声はどこか寂しげだった。その声に急いで答えてから、少女は少し可笑しな気分になった。「置いていくわよ」なんて、犯罪者の容疑者を連行する者が言う台詞ではない。

(心から悪い人ではないのかもしれない)

ただ人と接するのが苦手なだけの人と言うのが、世の中には居る。

自分を呼ぶその声に従って、少女は霧の中へまた足を踏み入れた。

「ここが私の屋敷」

そう紹介された建物は、非凡な外見をしていた。家自体は商業組合でも入りそうな大きな物で、貴族と呼ぶのにもふさわしい物であったが、その天辺から風車櫓が伸び、立派な四対の羽根がゆっくりと回っているのだ。わずかな低い響きを立ててひたすらに回るそれは、この街に足を踏み入れた最初に目にした風車群の異様の、紛れもない一角であることが想像できた。

「この街の貴族の皆さまはこのような風車屋敷に住んでいるのでございます」

ラベストがそう説明してくれる。

「お嬢様のお住まいになる屋敷は特に立派なのです」

「あら、ラベスト。今日は素直じゃない」

「お客様にお嬢様の良い所だけ紹介したいのです」

「言うわね………」

やっぱり悪い人ではないのかもしれない、と少女は再び思った。

通された客間にて、簡易的な事情聴取が行われる。二人はこれまでの経緯を語ったのだが、リーリャの顔がどんどん曇っていくのが面白い、と学士は思った。

「本当に私の勘違いじゃない………。恥ずかしい。彼は私の家庭教師だったの。今日は来てくれる日なのに来ないから、不安になって迎えにいったら鉢合わせになっちゃって、それで勘違いしたのね………」

そういうことか。不幸な行き違いはここに解消される。

二人は紐のようにこんがらがった事態がほどけ、二本の真っ直ぐな糸になるのを感じた。

「なるほど、彼に最近なにか変わった様子などありませんでしたか? 私たちも心配だし、失われた標本にも用があるのですが」

「そうね………何もなくていつものように飄々とした男だったけど………ラベスト、なにか彼に変わりがあったかしら」

「私は標本、というのが気になりますね。何かあったような」

「確かに………あっ! 思い出した」

「何をですか」

少女が身を乗り出す。学士は黙って煙管をふかしている。

「確か彼、最近珍しい標本を手に入れたって言ってたわ」

「珍しい標本」

「ええ………彼の言うところによると、珍しい化石、だったかしら」

「化石」

「ええ。今いる銀虫の祖先の化石だったとか………」

「銀虫の化石」

学士が身を乗り出した。

銀虫とは果樹の蜜を吸って生きる虫であり、その羽が銀に輝くことから、装飾品の材料としてすら使われるほどの価値を持つ。「銀虫の銀」と言えば、貧者の使う安い代替品を指す慣用表現であるが、実際の銀虫の羽はそう安くはない。

「あと一つ二つの欠片があれば、すべて繋がりそうだぞ」

学士はそう小さく呟いたが、少女はその言葉の意味するところを上手くつかめず、首を傾げた。

「お茶はいかがでしょう」

ラベストが横からそう進言する。両手には煮立った薬缶と茶葉が乗せられた皿、それに人数分の器が入った盆が握られている。

「ありがとう、いただくわ。貴方達も飲んでいって」

「ではお言葉に甘えて」

茶葉が入った錫製の器へ、お湯がとくとくと注がれる。かんきつのいい香りや、日向のような香りが部屋に満ちる。

リーリャは姿勢を崩さずに、しかしどこか席に沈むような体勢でその香りを味わっていたが、ひとくち含んだ。彼女の口中に熱い物が広がる。

「ここはあまりにも日が差さないから、こういう物や学問が唯一の楽しみみたいなものね」

リーリャは少しの間黙っていたが、やがておもむろに口を開いた。彼女の言葉で語られたのは、この街の貴族の歩んできた歴史である。

都市の主要な産物は他へと移り変わらざるを得なくなり、現在は学問と交易によって生計を立てるものが多い。そのような特殊な事情もあって、この都市での貴族というのは実は貧乏だ。平民よりは金を持っているのは当然だが、豊かさの面では、多少の使用人を抱える以上の物ではなく、その実態と言えば地方の金持ちの商家と何ら変わりがないのである。知と物種こそ貴ばれるこの城市は、他の都市とは価値観をいささか異にせざるを得ない。

「平民とお茶するなんて、他の都市の貴族に顔向けできないわね」

そうぽつりとつぶやいた。

「楽しいからいいけど。本当にここは退屈なところだわ」

「じゃあ」

少女が突然声を上げた。その場の全員の視線が集まり、彼女の顔はどんどん赤くなる。

「あ、あの、やっぱりいいです」

「どうしたの。言ってみなさいな」

しかしこの家の主であるリーリャが促したからには、それに応じるしかない。

「あ、あの、それじゃあ友達になりませんか?」

少女は勇気を出して訊ねた。

「友達? なんのために?」

「あ、あなたの退屈が、すこしは紛れるんじゃないかと思って」

リーニャは数回瞬きして少女を見た。伊達や酔狂でそんなことを言っているわけではなさそうだ。

「驚いた。こんな孤独な貴族くずれと友達になりたいだなんて」

「お嬢様」

「ラベスト、今は少し黙っててちょうだい。これは私と彼女の問題だから」

リーニャが深呼吸する。場が静まり返る。

少女は目をぎゅっと瞑った。どんな残酷な答えが来ても、大丈夫なように。

「………ありがとう。もしよろしければ、友達になってくれないかしら」

「え!」

今度は少女が驚く番だった。自分から言い出したのにも関わらず意外で、そして信じられない返答に目を丸くする

「良いんですか!?」

「ええ、私とあなたは今日から友達よ。あなたが良ければね」

茶を手にした女性はゆっくりとほほ笑んだ。

少女の顔に大輪の花が咲くのを、誰にも分らない笑みを湛えて、学士は煙管をふかしながら眺めていた。

「ボッシュ、君、いつのまにかいい主を見つけていたんじゃあないか」

夕方、リーニャに見送られて屋敷を出た二人を待っていたのは、いつもとは少し違う様相を見せる雑踏だった。

この場に満ちる異様な空気を、少女は鋭敏に感じ取っていた。人々が口々に何かを囁き合い、そして空中を指さしている。しかし、なにを話題にしているのか明確ではない。

学士はそこら辺にいた果物売りの少年を捕まえて、何があったのか問いただすことにした。

「朱茄子が五オル! 二個分買ってくれたら教えてあげるよ」

商魂たくましい少年に負けて、少女は財布から十オルを出して渡す。二人の手元に夕食代わりの果実が納まった。街の露に塗れてまだ瑞々しい。

「毎度あり! あれさ、みんなが見ているのは」

少年が指さす物は、街に乱立する風車櫓の内、特に大きい物の一つである。

しかし皆が注目するのはその回転する羽根ではない。なにやら印が描かれた布が、羽根の下部の壁面から下げられているのだ。

「学士殿!あれは!」

「ああ、山岳民族の用いるあの印だ!」

二人は同時に目を見張った。赤く染め抜かれた布に、白で丸に三角形の印。少年は頬を掻きながら語る。

「あれは前の領主様の風車でね、今は持ち主がいないもんでくるくる回っているだけなんだ。街の象徴になにしちゃってるんだか」

「ありがとうございます!」

学士と少女は早足で霧の石畳を歩み出す。

「学士殿、印、どういう意味なのでしょうか」

「獲物はこの下に有り、だ。我々へ宛てた符丁だよ!」

4.

街一番の風車櫓は、まさに巨大と言って差し支えのない外周を持っていた。学士と少女は壊れかけの扉を破り、内部の階段を下へ降りる。燈台には蝙蝠が巣食い、二人の背後から一斉に出口へ向かって飛び立つ。段々と風車の立てる轟音が遠ざかり、低く打ち付けるような音が近づいていく。

階段の途中、広間のようになっている場所に、ある人物の胸像があった。銅板に打たれたその肖像は、緑青に錆びてもはや名前が読めなくなっている。これがかつての権力者なのだろうか、と少女はぼんやりと思った。

いかなる仕組みかわからないが、地上からかなりの距離があるにもかかわらず、色付きのガラス窓からこの地下空間へ七色の光が注いでいる。

「鏡を使った仕組みかもしれない」

学士はそうつぶやいた。休憩している間、二人はそれ以上のことを話さなかった。

少女は思った。なんて神聖で、寂寞とした空間なのだろうか。人間が利用することを計算されつくしている知の建築なのに、誰も利用するものがおらず、誰にも知られることなく地下に眠っていたのだ。

学士は一匹の鼠を捕らえ、木の枝で口をこじ開けて観察した後、そっと足元に放した。少女の視線に気づき、歯の様子などを観察したのだ、とほほ笑んで語った。

二人は休憩を済ませると、再び地下へと下る階段を降り始めた。

どのくらいの時間が経ったのだろう。どのくらいの距離を下ったのだろう。やがて二人は、また開けた空間に出た。しかも先程の休憩に利用した場所とはけた違いに広い、石で覆われた巨大な石室だ。

しかし二人の視線は広い天井にはない。むしろ部屋の中央、回転する歯車や木軸と、その周辺に群がっている、黒い服を着た集団である。

彼らは祭壇のようなものを設置し、低い声で何かを謡っている。その唸るような異国の言語の詠唱は、風車の動力で動く歯車の立てる、低い低い作動音と合わさり、和音となって石室に響いている。

あ、と少女が声を漏らした。蝋燭の光に照らされて輝くものを、彼らの祭壇の中に見つけたからだ。

それは石のようなものだった。ただの石ではない。茶色い石の中央に埋め込まれるように、鈍い銀色の一片が光っているのを、少女は確かに目にした。

「え、良く見えない」

学士は若干目が悪かったので見えなかったが、それは確かに銀虫の化石だった。

「彼らが下手人ってことになりますね」

「おそらく標本を根こそぎ奪ってから、お目当てのものを探し出したんだろう」

「じゃあボッシュ博士もここに?」

「しっ、声が大きい。人が来た」

学士が少女を窘めた。が、もう遅い。

「そこに誰かいるのか!」

男の野太い声が響いた。

発見されてしまったのだ。少女は慌てて口をふさぐが、学士はため息をついて、「そこにかくれてて」と言ってから階段の影から姿を現す。

「私だ」

「もっと幼い女の声が聞こえた筈だが? まあいい。部外者が我らの実験に何用だ」

「実験? これが実験とは笑わせる。私の友がやっていた錬金術だとかの方が、まだまともな嘘だったよ」

「嘘だと!?」

隠れろと言われていたものの、学士が心配な少女は、少し物陰から頭を出してみる。

そこには信じがたい人物があった。

(ラベストさん!?)

黒い衣服を纏って学士と対峙しているのは、リーリャの家で使用人をやっていたあのラベストだった。姿かたちまでそっくりな双子? そんな思考が頭を駆け巡る。

「リーリャの執事ラベスト、わが友ボッシュの標本をすぐ家に戻したまえ。今ならそのたくらみを見逃してやる」

「何を言うか! いまさらこれは止められぬのだよ!」

こちらを向いたラベストは、学士の言葉に明らかに激昂した様子だった。足元に転がる銀の杯を取り上げ、にわかに学士に殴りかかろうとする。

「やめてください!」

少女は思わず階段から顔を出す。場が一瞬静かになった。

「小娘の方か? こそこそ隠れやがって、とらえておけ」

怪しい集団の一員が少女に向かってにじり寄っていく。彼女の首筋を汗が覆う。

逃げようとするがその先に階段は無く、冷たい石室の壁があるのみ。全てを諦めようとして、少女は壁の冷たさを感じながら目を閉じた。その時。

「ちょっと待ちなさい!」

突然地下空間に声が響く。

階段から、新たな集団が姿を見せたのだ。剣や槍、様々な武器を持った多様な年齢の男たちが三十人ほど。その先頭に立つのはリーリャ。

「わが使用人ラベストに命じます! 今すぐ儀式を中止し、その狼藉をおやめなさい!」

ラベストはかつての主人に牙を剥く。

「何を言うか! これは没落した貴女の家を再興することにも繋がるのですぞ! 先代の主を慕う私を、誰が止められようか!」

リーリャは一瞬信じられないとでもいうように手で顔を覆ったが、頭を左右に振って腰の剣を抜いた

「狂した私の使用人! 主人へ歯向かったその覚悟を尊重し! 尋常に検挙します! 突撃!」

誰か個人が誘拐されたといっても、平民が取れる対処は、兵士に訴えるか、究極的には自己解決しかない。それがここスキュラレーエの常識であり、またダカンの街も例外ではない。

逮捕は貴族の特権なのだ。だが、動くのが貴族ならば?

こうして近所の一族郎党を招集し、私闘の末逮捕。市に突き出すことができる。

怪しい集団も、襲い来る郎党に隠していた武器を取って抵抗する。乱闘がいたるところで発生し、祭壇はめちゃくちゃになっていった。

弓矢乱れ飛ぶこの事態に、少女は頭を覆って耐え忍ぶしかない。そこへ声をかけるものがあった。

「大丈夫だよ、こっちにきたまえ」

顔を上げた少女は顔を引きつらせる。そこにはラベストの顔があったからだ。しかし声は別人のものとなっている。

「怖がらなくていいよ、そいつはラベストじゃない」

いつのまにかぼろぼろになった学士もこちらに這い出てきていた。乱闘に巻き込まれ、多少衣服が擦り切れてはいるが、体には大事ないようだ。

「さて、じゃあこの街の忘れられたもう一面を見に行こうか。んん、見に参りましょうか、皆様方?」

ラベストの顔であり、ラベストではない男が、笑顔で、向こうへ続く通路を指さした。

低い音がどんどん大きくなっていく。木のきしむ音だ。それに水を切る波打ち際のような音もする。まるで神話の巨人が出てきそうな雰囲気の暗い通路を、三人はひたすらに歩いていた。灯りは一切なく、少女はかろうじて見える目の前の学士の背中を頼りに歩く。

「これだけ暗いと思い出さないか? 学院の研究室に二人で忍び込んだよな」

「やっぱりお前はお前なんだな。懐かしい。必要もないのに先生の資料を盗み見ようと言ったのはお前だった」

ラベストの顔の男は学士と親しげに話している。ここまで来ると少女も大体の事情を悟った。

「もしかして、ラベスト………さんに見えるその方は………、ボッシュ博士?」

「ああ、気づいてくれたんだね。その通り! 木星をあげよう」

「木星というのは十二学院で最良を意味する指標だよ。ボッシュ、いい加減内輪の話はやめないか」

「そうだったそうだった」

照れくさそうに笑うボッシュ博士は、歩みつつマスクに手を掛ける。ラベストの顔を模した膜は、べりべりと音を立てて暗闇の中で脱げた。

「ああ、愉快だ、愉快だ。ここ最近で二回も変装できたなんて。やっぱり僕は、真実を追い求めるんじゃなくて人を騙す方に才能があったんだな」

「いったいどうなっているんですか?」

「それはあそこに着いたら話そう」

三人の行く末に燭台がある。学士は煙管用の火打石を取り出して、蝋燭の一本に点火し、それを手に取って次々と壁際の油皿へ火を落としていく。

そこは巨大な水車が収められた空間だった。身の丈の二十倍はあろうかという巨大な直径の水車がいくつも回転し、地響きにも似た音で。水を掻いている。石室の前半分が川に面していて、外から取り込んだ水を高所に向かって排水している。

「すごい………巨人の国みたいです」

「巨人の国の荷車の車輪と言ったところかな。ダカンの城市の上半分が風車の街だとしたら、下半分は水車による揚水、排水施設だ。この街とこの水車の存在が、ダカン周囲の地域一帯が冠水することを防いでいたわけだよ」

学士は蝋燭を取って壁際のレリーフを見上げる。鮮やかに彩られた漆喰の壁に、木彫りの彫刻がはめ込まれていた。

やわらかな女神の横顔が彫り込まれているのが見える。その周囲を芦麦の意匠が取り囲んでいる。背後には風車と水車が立つ、この街のかつての姿がある。豊穣、繁栄への願いが込められた記念碑だ。

銘文を読み終えた彼女は、蝋燭のほのかな明りの下で、男に語り掛ける。

「全て、聞かせてもらおうか、わが友よ」

ボッシュは、 元の青年の物に戻った顔で、優しく微笑んだ。

5.

「元々あのラベストという男は、あの家の先代から仕えていた。先代の生きた年代はまだ気候変動の途中で農地も生き残っていて、それなりに豊かだったのがかえって災いしたな」

「今代のリーリャになっての貧乏な有様に耐えかねていた?」

「そう。それで、家どころかこの都市ごとを再生する方法を見つけてしまった。まあそれは有り体に言っていんちきで、おまけに半分僕のせいなんだけど」

当時家庭教師としてリーリャについていたボッシュの家に、出入りする機会がラベストにはあったらしい。資料を取りに行くなどの簡単な仕事の途中に、彼は怪しい研究にはまった時期のボッシュの著書を見つけてしまう。

「錬金術とかやっていたんだったか」

「そう。まったく非自然学的な研究に手を出していた。つまり、煙突でいぶした何々の花を吸えば空を飛べるだとか、山の山頂に女神を見に行くだとか、………銀虫の化石を儀式に使って土地を豊かにするとかだ。あれは化石を三万回杵で突かないといけないから難しいって書いたと思うんだが………」

銀虫の化石を三万回杵で突くと、粉の中から銀虫が再生し、その土地に恵みを振りまく。古い時代の秘術に範を取ったそれはしかし、三万回という回数が成就を困難と思わせていた。

むしろ、困難であったからこそ、その効果への信頼を勝ち得ていた、と言う事もできる。誰も実行できないのならば、それが本当なのか、そもそも確かめようがないからだ。そして後には、秘術への曖昧な憧憬のみが残される。

ところが。

「非常に厄介なことに、この街には立派な風車があった。あのラベストというやつは、儀式に風車の動力を使うことを思いついてしまった」

「あ! 芦麦畑の風車小屋ですね」

少女は理解を示す声を上げる。風車動力は揚水のほかに粉挽きにも使われていた。

「この巨大な風車を改造して、一撃一撃で化石をすりつぶせるような、儀式のための機械にすることを思いついてしまったんだ」

「『竜の神話』………」

少女がそうぽつりと呟いた。脳裡に走るのは竜退治を伝説に持つ国、トエブルジャの事である。ラベストという男は、竜の居るといわれる巣まで、辿り着く方法を見つけてしまっていたのだった。結局その巣は偽物だったわけだが。

彼は同じような不満を持つ学者や市民の秘密の会に入り、やがて持ち前の有能さでまたたくまに頂点に君臨した。

「そして、僕が折よく商人の友達から銀虫の化石を手に入れたところを、家を襲うことで奪い、リーリャの屋敷から姿を消した。命からがら逃げおおせた僕は、君らが僕を追跡するよう仕向けながら、ラベストに変装してリーリャと君らを合わせたんだ」

「なぜですか? それなら私たちを入れず、直接リーリャさんに事情を話せばよかったのでは………」

「それはね」

ボッシュはにやりと笑った。

「僕じゃ彼女は動かなかったから。一番信用する使用人の裏切りなんて、僕の口から言っても信じてくれないだろう? 君たちが彼女の倦怠に凍った心を溶かしてくれなかったら、僕の銀虫の化石と命は危なかったよ」

ありがとう。ボッシュはそう礼を言って、笑った。

「実は私は変装に気づいていたがな」

「どこで!?」

「屋敷での会話の途中」

「偽不死身のボッシュ」に衝撃を与える発言を学士がしつつ、彼らは光の差す方角へと歩いて行った。

やがて三人は荒野に出た。

夏の早朝の涼を感じる風が吹き、荒野に生える背の高い草花を揺らしていく。世界は青紫に沈着している。微かな虫の鳴き声が遠くから三人の耳へ届いていた。

背後にはあの、来るときは巨大な霧の影と見えたダカンの城市が見える。壁面の恐ろしい昇降機を使って上へと登り、再びリーリャの屋敷の前にやってきていた。

「あなた!」

背後から声が聞こえた。少女が振り向くと、そこにはリーニャたちの一族郎党と、傷だらけのぼろぼろになったリーニャがいた。体はひどい状態だが、それに反してさわやかな顔をしている。

「リーニャさん………! 無事で良かった」

「あなたこそ無事で………本当の本当に良かった! 心配したんだから!」

抱きしめあった少女の胸に、彼女のべこべこになった鎧が触れる。しかしそれを貫通して、リーニャの温かい体温が少女に感じられた。

「この不届き物はきちんと処罰してもらいます。いいですね?」

はい………、と郎党の中からかすれた声がする。さんざんにやられた本物のラベストが伸びた状態で引きずられていた。

「やれやれ、一件落着、といったところかな」

学士が息を吐いた。

街に朝陽が差し、霧に黄金が流れ出す。どこかで誰かが笛を吹いている。古い歴史を通り抜けてこの朝の底まで届いてくる、底抜けに明るい農民の旋律だった。

やがて街を出発していく商隊の馬車列を、その貴族の女性はいつまでも見守っていたのであった。

人生で初めてできた友達を乗せて、次の街へと向かう馬車列を。

第三章 両手に零れんばかりの富を

0.

乾燥した葉を手に持って磨り潰し、煙管の先端に入れ、火種を落とす。

唇を吸い口に付ける前に深呼吸する。意を決して一度吸うと、なんのことはない、ただ奇妙な味わいのある煙が漂ってくるのみである。

もう一度吸い、煙管を口から離して煙を吐き、また確認するように吸う。

何かの儀式のようだ、と自嘲する。それはきっと贖罪を求める儀式だ。

それと思わしきものを入手しては、自分を毎日、神明裁判に掛けている―――。

くだらない感傷を捨て、旅の途中に収集した資料の整理に精神を移動させようとする。

人の手によるとは思えない、天性の神業によって描かれた精密な博物画たち。いや、私が彼女と出会ったときはこんな技量を持っていなかった。ただ、絵がうまく描けなくて泣きべそをかいていたそこらにいる女の子だったはずだ。

信じられないほどの努力の賜物。彼女を突き動かしているものはきっと、私のものとは正反対のものなのだ。

これを読んでいるあなたに告白しよう。私はあのとき異形の母となり、悪魔の手先になったのだ。

あと少しのところで諦念に飲まれようとも、その業を、この旅で絶対に濯がなければならない―――。

1.

かの高名なるグースの年代記が一冊、西方文化誌に曰く、とする前に、他の頁を見てみることとしよう。

博物学を扱った書として最古に近いこの本では、陸海の動植物を足して合わせた程の量の記述が、鉱石類を記述することに割かれている。一体何が著者を、この様な不平等な編集に向かわせただろうか?

それは人々のただひたむきに金属を希求する心そのものだろう。太古の人々が金属を利用し始めたその瞬間から、金属は武器を作る原料だった。そして、金属を幾ら持っているかが即、その国の軍事力につながる時代も長かったのだ。今の世の中において、原石を発見し、鉱石を精錬し、金属として加工するという事は、国が国として存在し、人が人として生きるための必要条件となりつつある。

必要だから、人が集まるし、富も集まる。しかしそれは嵐のようなもので、鉱石を掘りつくしたら人も富もまたどこかへと消えてしまうし、逆に一度鉱脈が見つかれば突然にそこへ現れる。歩く毎に場所を移動させる、砂上の湖のような物なのだ。

だからこそ、あの二人がこれから赴く街は、西方文化誌中に発見できない。かの高名なるグースと言えども、未来に生まれる泡沫を、本に挟んでおくことは出来なかったようである。

水車と風車の都市を出立した学士と少女は、秋口の風が吹くロブルジャ街道を東へ東へと歩を進めている。南方との交易が盛んな地域にはまだ遠いが、すれ違う商人たちの衣服に見慣れない文様や輝く金糸の多いのをみるにつけ、二人は異文化の存在を今までよりも身近に感じていた。

「学士殿、南方では金が豊富に産するというのは本当なんでしょうか?」

「本当だよ。でも与太話には用心しなきゃならない。例えば、金が余り過ぎて庶民のパンを載せる器まで金だとか、そういうのはさすがに嘘だ」

「そうなんですか………」

少女は少し残念そうな顔をする。学士はその反応を意外に思った。

「信じていたのかい?」

「いえ。しかし昔話を思い出しまして」

「ふむ昔話。どのような民話だい」

学士の促すところに従って、少女はゆっくりと語りだす。

「昔日に、ある男がありました」

男は幼いころから悪さばかりする村の厄介者でした。しかし、彼が渇きで死にそうな時、村の娘に一杯の水を与えられた事で改心し、恩返しのために村と隣村を繋ぐ抜け穴を作ろうと決心します。山の中を通ることができれば、危険な山道を歩く必要が無くなるからです。

男はつるはしを山につきたてました。一振り、また一振りと掘っていく毎に、山は削れていきます。

ところが、突然の狼藉に怒った山は目覚めて、男を問いただしました。「どうしてそのようなことをするのか。眠りから覚めてしまったじゃないか」 男は言います。「ここに穴を通せば、村のみんなは隣村へ行くのにあんたの上を越えずに済んで、うんと楽になる。おれはあの娘に恩返しをしたいのだ」

男の心がけに感心した山は、腹を開いて男の穴を金の鉱脈につなげてやりました。男と娘はそれを掘り出し、村は大層裕福になったのでした。

「ただ私は、この昔話に出てくるみたいに、溢れるような金を見てみたいと思っていたのです。ほら、私の故郷は街の中も外も木ばかりあって、金なんてほとんど無いですから」

「見てみたい? 別に持ちたいわけではないのか」

学士は顔をわずかに変化させ、少女にしかわからない意地の悪い笑みを浮かべる。

「う………」

少女は一瞬言葉に詰まった。

別に、財産はあればあるだけ困らないというのが本当のところだったからである。

例えば金粒が袋いっぱいもあれば、旅費には絶対に困ることがないであろう。しかし現実はそうもいかない。

今後のための資金稼ぎに、二人は途中で立ち寄った小さな村にて、いつものように興行を開くことにした。

「珍しい銀虫の化石に人食い熊! 飛び出す図像と十二学院首席学士殿の解説が今なら十オル、銅貨で二枚!」

少女の声が閑静な村に響く。村は山の麓に位置しており、農家の屋根と果樹の間から切り立った尾根が良く見えた。今日はこの高原でも特に空気が澄んでいる日らしい。

「ちょっと、私は首席じゃないんだが」

「私が絵を描いたんですからいいでしょう」

天気がいいから、天幕から顔を出した学士の講義もどこ吹く風である。ここ三年で、鉛筆を握る腕の上達と共に、性格まで随分図太くなったものだ、と学士は一人嘆息した。

ところで、学士は村人に解説するする内に、ある奇妙なことに気が付いた。客は人食い熊に襲われた体験談に驚愕し、ある面ではあわれな熊の辿った半生に聞き入っている。熊の立体絵の展示は好評だったものの、なぜか銀虫の化石には皆あまり興味を示さない。他の村では最大の好奇心を呼んでいたというのに。

「ということなんですが、なぜだかわかりますかね」

列を成していた内の最後の客である、目の前の老人に、学士は何気なしに尋ねる。

視力の悪い老人は立体像を確認しようとしてしきりに目元をさすっていたが、やがてあきらめて、問いかけにこう答えた。

「そりゃあ学士様、あの山の向こうでは本物の金が出るでな。山でなくてもこのへんの川で砂金もとれるでな。わざわざ銀虫なんて見る必要ないからなんじゃ」

威勢のいい呼び込みの声が途絶え、えっ! という声が天幕の外から聞こえた。どうやら、宝のありかを盗み聞いてしまった少女が一人いたようである。

2.

フィーゴレ山の斜面の傾斜に張り付くようにして建設されたフィーゴレの街。街の規模に比して人口が多く、鉱山で働く労働者たちがひしめき合うようにして暮らしている。街の三分の二が居住区域で、残りの三分の一が労働者向けの各種店舗といった具合である。朝坑道に入った労働者たちは夕方街へ解放され、土にまみれた羽根を伸ばす。危険な仕事に身をすり減らす代わりに、遊興の派手さもまた一層だ。燈心や油はどこでも無限というわけではないというのに、この街は早朝になるまで明かりが消えることがない。

街は周囲から伐採したであろう木で頑丈な柵が組まれており、その切れ目にある門から、二人は街へ入る。

しかし、その行く末をたちまち土を纏った男たちが塞いでしまった。

「なんだあんたら。出稼ぎにきたんじゃなさそうだな。技術者か?」

彼らはこの街の鉱山労働者のようである。大柄な身体の底から響かせるような低い声で、二人へ問う。

「技術者だ」

学士がこう言った。如実に嘘をついたのだ。

「学士殿!?」

この方が手っ取り早く金が見られるだろう? 少女は目配せされた彼女の瞳が、そう嘯いている事を感じた。

「学士殿? 十二学院出身の山師とは恐れ多い。せいぜいボタ山を銅に変える技術でも発明するんだな」

学士の顔が曇る。少女は彼女の口元がもぐもぐと動いて、微かな声で「偽不老不死首席の弊害がこんなところにまで………」と言ったことを察知した。

まったく、様々なものが旅を阻害するのだな、と少女は他人事のように思った。

「面白いものは見られそうにないぞ」

街のはずれで、学士は不満そうな声を上げた。拗ねた子供のように、乾いた地面の石ころを蹴り飛ばす。飛んで行ったところに少女が回り込み、右足の裏で石を確保する。

「いいえ、まだ方法があるはずです! もう小指の爪の先ほどで良いですから金を観たいのです」

「そうはいってもあの村であまり旅費が稼げなかったし、金を出してまで見学させてもらう余裕はないぞ?」

「まだなにか方法があるはずなのです」

敬愛する学士殿からの反論に、少女は急に自信を無くしたようで、声の調子を曇らせた。

「隙あり!」

学士はその瞬間を狙っていた。勢いよく振り入れた足先が少女の足の下を通過し、石を遠くへと吹き飛ばす。

「あ!」

「どんなもんだ」

「どんなもんだじゃないです!危ないでしょう!」

「それもそうか」

二人は心配に思い、石が飛んで行った方向を恐る恐る確かめた。もし民家や家財に当たっていたら損害を与えた事になってしまうし、それが人だと………。

「ああ!」

少女と学士は叫んだ! 石が飛んで行った方向に、人が倒れている! 起きるべきではないことが起こってしまったことを憂慮した二人は、一気に顔を青ざめさせた。

真っ先に少女が駆け寄って、その人を介抱した。学士はその後ろでおろおろしている。

無精ひげを生やした男性に、目立った外傷はない。良く体が鍛えられている街の男たちを見てきた少女には、彼がいかにも小柄で軽いように感じられた。

彼は少女の腕の中で一度うめくと、絞り出すような声で要求を告げる

「み、ずを………」

「学士殿! 水筒を!」

「あ、ああ!」

学士は慌てすぎて紐をもつれさせながらも、苦労して背嚢から水筒を取り出す。少女は栓を開けて水を垂らすが、それに驚いた男が腕の中で身じろぎして、口ではないところに水が注がれてしまう。

「わ! 溺れる! 山で溺れ死ぬ!」

「あーっ! 動かないでください!」

哀れな男はそのままの勢いで飛び起きた。辺りに水しぶきが飛び散って、日なたできらきらと輝いた。

「おらあ足洗って手も洗って真面目に働こうとしたんだ! だのにあいつらは俺を爪弾きにしやがる」

旅人向けの居酒屋で今日三杯目の酒を煽りながら、男は言葉を吐き出した。

「それくらいにしておきなよ、代金、お嬢さんたちに払ってもらっているんだろう?」

彼を窘めるのはここ「転がる稀石英亭」の女主人だ。

「うるさいやい。感謝してるよ! ったく………」

叱られてなお、席でうだうだと管を巻く彼にお構いなく、少女は学士にいくつかのことを問うた。

「この人、本当に石で頭を打っちゃっていないんですか? だとしたら、なんでここまで付き合う必要が?」

しかし彼女はどこ吹く風で煙管をふかしている。また怪しい店で葉を買ってきたらしい。

「これもはずれか。さて………、あの昔話の出だしはどうだったかな?」

「昔話? あれですか?」

幼いころから悪さばかりする村の厄介者でした。しかし、彼が渇きで死にそうな時、村の娘に一杯の水を与えられた事で改心し………。

「でも………」

少女は対面で酔いつぶれる男を軽蔑の含まれた目で見やった。

「改心する様子はまだ見られないですが」

ゼサルと名乗ったこの男が語った自らの半生は、小悪人と言って差し支えない物だった。

パンを盗み、家畜を盗み、人の命こそ奪わなかったが、とてもじゃないが正義の行いとは言えないような、私利私欲のためだけに罪を犯して生きてきた。故郷を追われ、鉱山への出稼ぎの群れに紛れ込んだ彼は、スキュラレーエの中央からやや東のこの山間の街に流れ着いた。そこで盗んだ金を使い果たして酔いつぶれていたところを、学士と少女に発見された、という事らしい。

「義賊ってえやつに憧れてたんだ。だが俺はなれなかった。義賊は人を助けた金で酒を飲むが、俺はまず酒を飲まないとやっていけねえし、人を助けられない。ほっつき歩いているうちになにが人助けになるかも忘れちまった」

唾を吐くだけ吐いて体力を使い果たし、すっかり寝てしまったゼサルを眺めながら、少女はスープを啜る。

フィーゴレの街にはまだ灯りが付いているが、それでも夕方と比べて人通りが少ない。喧騒がひと段落付き、色彩が青に落ちた夜の底の街を眺めながら、学士は一人呟いた。

「こういう善行も時には悪くない。山は自分の上で起きた出来事を必ず見ているものさ」

「善行? これのどこがですか?」

少女は胡乱げな目で学士を眺める。

「時にはただその場にいて聞いてやる事が人助けになる。それは栄誉ある雨樋になるって事なんだよ」

ゼサルは少年がそうするように、安らかな寝息を立てている。夜は山肌に溜まったまま、ただひたすらに更けていった。

3.

「もやがかる日はこうはいかねえ。全部灰に霞んじまって、遠くにでかい怪物が居るみたいになる。揚水筒のやぐらは角で、懸架器の腕が羽根で、まるで竜みてえなんだ」

薄い錫板でできた、泥に錆びた揚水筒がその体を震わせ、良く晴れた晩夏の空の下へ水を吐き出す。小さな人影が梯子を使って深い穴へと出入りする。五、六人の男が号令に合わせて踏み動かす木製の懸架器は、残土と採掘物の類を外へ吊り出す。フィーゴレの金鉱山は早朝から盛んに操業していた。

「魔女のくびきで、あの揚水筒はだいたい八タイレまでしか水をくみ上げられねえ」

ゼサルが山の斜面を、そのふしくれだった指で示しながら解説した。空気はからりとして良く澄み、霞に邪魔されることなく遠くまで見通すことができる。彼の言によると、今日は空気が澄んで特に良く操業の様子が見えるらしい。

「魔女のくびき?」

「坑道は下へ下へ伸ばしていくが、掘り進めてるとひたすら水が沸く。井戸を作っているわけではないのでそれを穴の外へ出さないといけないんだ。しかし幾ら長い揚水器を作って、いくら大きいふいごを作ろうとも、八タイレ半以上の高さまでしか汲み上げられないんだよ」

「それはどうしてですか?」

「だから魔女のくびきだ。地底深くに住む魔女が、穴掘りの仕事を邪魔してるって言われとる。あれ見えるか? あそこで揚水器を二つ接続して、ばあさんの目をごまかしてるんだ」

「本当は大気圧のせいだよ」

「どちらなのですか………」

斜面のささやかな噴水と、その付近で縦穴に出入りする労働者たちを遠くに眺めながら、少女は聴覚の左右から届く二種類の回答に嘆息した。セザルの指し示したところをよく見ても、その様子はしかとは分からなかった。

「金、見たかったなあ」

少女の呟く声に、ゼサルは薄いあごひげをさすって笑う。

「金? 俺もこの街にきた最初は金鉱山で働いてたもんだが、金鉱石なんて一度か二度しか見たことがねえ!」

「え!? なぜですか?」

「なぜって、今掘っている鉱脈はもう出がらしに近いんだ。最初は山ほど出たのかもしんねえが。山師たちの指示で縦にも横にも掘ったが、もうだめだ。新しい鉱脈を見つけるしかない」

「そんな………」

少々大げさだが、少女は自分の目の前が真っ暗になる感覚を覚えた。今はもう出ないなんて!それではこの街まで来たのが全くの骨折り損ではないか。既に敬愛する学士にまで迷惑を掛けてしまっているし、おまけになにやら倒れていた男をうっかり拾ってしまった後である。どうしてくれようというのか。

ゼサルはお構いなしに言葉を繋ぐ。

「新しい鉱脈を見つけるために、近々懸賞まであるって話もあるしなあ」

少女はその瞬間、学士の頬が動くのを見た。彼女の表情筋が分かりやすく動く瞬間を、少女は数年ぶりに目撃した。そしてむしろ、数年間ほぼ動かさなかったというその事実に驚く。

「新しい鉱脈、懸賞? それはいつに行われるんだ?」

「ん、ああ。確か、開催の発表は麦盛月の第一日………。あっ、今日じゃねえか」

「皆、ちょっと冷やかしに行かないか?」

学士の顔が微かに、そして面白そうに歪むのを、少女はしっかりと目撃していた。が、今の時点でその意味を察することはできなかった。山師は山肌の微妙な痕跡から鉱脈を発見すると言われるが、まだ自分は学士にとっての山師になれそうにない。少女は胸の内で嘆息した。

街の広場は手が土だらけの人でごったがえし、各々、同じく土だらけの顔を見合わせて笑いあったり、また何かの拍子に喧嘩しあったりしている。殴り合いの喧嘩になろうとも、一度どこからともなく弦楽器の陽気な音がすれば、双方いつの間にか一緒になって踊りだす。この全体が躁じみた喧騒へとむけて、三人の男による喇叭が吹き鳴らされる。

「領主様のお言葉!」

見れば、広場の中心には壇が設けられている。そこへ豪華な身なりの小男が上がった。皆がその男に注目し、辺りは一気に静かになる。

その様子に少し気まずくなった男はひとつ咳払いをすると、精一杯声を張り上げた

「フィーゴレが領主、ホーエである! 諸君らの昼夜を問わない健闘によって、フィーゴレ山は金を大量に産出した! 今回はその苦労に報いるための懸賞である!」

周囲がざわつく中、少女は学士に小声で尋ねる。

「金鉱が尽きかけているとは言わないんですね」

「彼なりの見栄だろうし、言わなくても皆わかっているんだろう」

静まり返る場にホーエは一瞬不安そうな顔をするものの、すぐ気を取り直し、大げさな身振りでそれを言い放った。

「今回の探索において、金鉱の発見者に金鉱の権利を帰属させる!」

一瞬皆は茫然となった。言葉の意味が分からない者もいただろうが、理解できた者も、その条件の良さにむしろ困惑するばかりである。

「見つけた金鉱はそのまま自分のものになるってことさ」

学士が少女に解説する。

「それまでは自分の物にはならなかったんですね」

「当然だ。半分以上の利益はあの領主様のもんだからな。え、とすると………」

ゼサルの顔がみるみるうちに驚愕に染まっていく。

一拍置いて場の感情が爆発した。そんな夢のようなことがあっていいのか? これによって利益が受けられない類の労働者たちすらも、この射幸心を煽る言葉のえも得ぬ開放感から、お祭り騒ぎといった様相を見せる。

「上納金は三割もあるからな!」

慌てたホーエが壇上で付け加えているが、それを十分に勘案してもなお長者への道であるといえる。

手を振り上げるもの、踊るもの、弦楽器をかき鳴らすものと笛を吹くもの、それに足踏みで合わせるもの。喜びの表現の博覧会となったフィーゴレの街の中心で、学士はただ冷静に心算を巡らせていた。

「金が見られるかもしれないぞ」

計算を終わらせた彼女は、一言だけ、少女にそうささやきかけたのであった。

酒場「転がる稀石英亭」は、旅人向けとだけあって宿屋をも兼ねている。二階の寝台と椅子のみがある殺風景な部屋で、少女は朝の温かい日差しに眼を覚ます。

眼が光に慣れてくると、目の前に紙束が散乱してしまっていることに気付いた。鉱山のポンプ、広場の男たち、残土の集積場、小男の領主。出会った人々全員の顔。黒鉛の小片を挟んだ筆記具で描かれたそれらの素描は、彼女がこの街で見聞きし記憶した光景を、宿屋に帰って書き起こしたものだ。簡素な線で、しかし良く特徴を捉えた絵は、彼女のかつて抱いた、原始的な願望に近い姿をしている。彼女が仕事で描いている博物画とは、同じなようで真逆な製作物だ。それらが散らばる中央に、少女は仰向けになって寝ていた。屋根裏の部屋に朝の光が低い角度で差し込み、谷間を飛翔する鳥たちの影が壁に影を切る。

少女は慌てて上体を引き起こし、紙束を手元へ避難させた。筆記用具と共にすっかり背嚢に仕舞い込むと、着ていた服を整える。顔を洗いたい、と考えるも、それは後回しにしなければならないと思考する。張り紙だらけの、段差の大きな階段を慎重に下へ降りて行くと、今は誰もいない酒場の真ん中に、学士とゼサルが揃っていることを見出した。

「学士殿とゼサルさん。こんな朝早くからどうしたのですか?」

見れば二人ともきちんとした旅装を整えている。いや、確かに荷物は多いが、旅装というよりは、野山での軽作業にも適した、農夫のそれに似た動きやすい恰好だ。

ゼサルはにやりとして自慢げに教えようとするが、それよりも早く「転がる稀石英亭」の女主人が、店の奥から口を出した。

「学士さんとゼサル、山師のまねごとをするらしいのよ」

「おいおかみさんやめてくれ、俺が言うつもりだったのに」

「はいはい。まあ義賊よりは山師の方がましかね」

女主人は肩を竦めて奥へと引っ込んだ。

「彼女の言うとおり、我々は金を探しに行くのさ。ただし川にだ」

「川? なぜですか?」

「君は麓の村での老人の話を覚えているかい? あの銀虫の化石について尋ねた」

それほど昔の話ではない。少女は記憶の浅瀬から回想する。

そりゃあ学士様、あの山の向こうでは本物の金が出るでな。山でなくてもこのへんの川で砂金もとれるでな。わざわざ銀虫なんて見る必要ないんじゃないか―――。

「あ、砂金!」

「そう。フィーゴレ山からは複数の小川が流れ出ているが、その内のどれかで砂金が取れるんだ」

少女は納得しかけるも、しかし新たな疑問が生まれる。

「しかし、懸賞は金鉱の発見では? 砂金をいくら集めても………」

「いいかい、ゼサルの証言で、現在の金鉱の近くには川が通っていないことが分かっている。そうだね?」

「ああ、洗濯物すら井戸からとった水で洗ってる。いつも水場に使うには遠すぎるからな」

「よろしい。まず、砂金は無から生まれるわけじゃない。砂金が取れる川では、金鉱石が露出している部分が、川の上流にある事が多いんだ」

博物学は鉱物学、地質学までを広く扱っている。学士は十二学院で主に動植物を修めていたのだが、博物学に身を置く上での基礎的な教養として、地質学についての知識を幾らか学んでいた。

「あ! つまり………」

「そう。川で砂金が見つかれば、その上流の何処かに手付かずの金鉱脈が見つかるという訳だ」

朝の光が鳥の羽に反射する。少女には学士の眼がきらりと輝いて見えた。

「旅費を稼ぐにはこれ以上ない方法とは思わないか?」

スキュラレーエには、「鋳貨の中から鍵を見つける」という言葉がある。よく似た物の中に放り込まれた鉄の鍵は、必要な時にいくら財布をまさぐっても中々見つからない。

またそれよりもひどい時の表現に、「麻羊の中から自分の物だけ持ち去れ」がある。麻羊の白い群れから、自分の庭から持ってきた麻羊だけを連れ帰れという訳だ。数はしっかり把握していても、種類が同じなら一頭ごとではなかなか見分けが付かない。

少女は思った。砂金探しはそれよりもひどい、と。このいくら探しても見つからぬ残酷さを表現する方法を、彼女はまだ知らない。

「ここらで小休止にしよう」

いつもの丸帽子を脱いだ学士が、川の水で帽子を濡らし、絞ってからまた頭に乗せた。

晩夏とはいえ今日は良く日が照っている。日陰だと風が涼しい時分だというのに、日向でこうして川床を攫い続けていると、どうしても汗ばんでくる。

少女は手に持った笊を頭上に持ち、日の光を遮ろうとした。しかし細かい目を太陽光が貫通し、なかなかうまくはいかない。だが、冷たい水滴が垂れてきて中々に気持ちが良い。

「あんまり濡れると風邪ひくぞー!」

向こう岸でザセルがそう声をかけた。軽薄に見えて、仲間といえる人物にはそれなりの情を掛ける男だと、学士はなんとなく察していた。実際、どうにも嫌いになれない性格の持ち主なのだった。

「ここの川はだめらしい」

地元の古株、「転がる稀石英亭」の女主人に聞き込みをして作成した地図に、蛇のような線が三つ描かれている。フィーゴレ山を源流に持つ川を表したそのうちの一本に、少女から鉛筆を借りてバツ印を付けた学士は、次の川までの移動時間を計算する。

「上流まで行くことを考えたら、次の川で今日はおしまいだな。山奥で帰れなくなっては熊の餌食だ。にわか山師のおしまいとしては相応しいかな」

「いやな最期です」

少女は初夏の出来事を思い出し、身を震わせる。あんな思いはもう二度としたくなかった。

学士を先頭に、陸稲の背の高い茂みをかき分けて川辺を去る。体に二つ節を持った、弦楽器の竿のような飛虫が飛んでいるのを、学士は手折った陸稲の穂先で弄る。森の切れ目の白く光る道は儚げで、少女は自分が異界に迷い込んだような気分になる。

ここは山の中。本来なら人間の住む領域ではない。金属を求めていたら、そこへ迷い込んでしまった。過去、そうしたきり、夜になっても人里へ戻らなかった冒険者が幾らいたのであろうか。その膨大な歴史に、耳を澄ませる。

少女に聞こえたのは、晩夏の虫の鳴き声と、やがて見えてきた最後の川の、さらさらと鳴るせせらぎの音だった。

陽が天頂を過ぎ、段々と傾いてきたころ。途中、「転がる稀石英亭」の女主人が持たせてくれた弁当を食べてから、三人は笊を手に今日最後の川辺を調べ始めていた。

今日最後の、このいとおしい単調な作業。何度も笊を使って川床を取り出すゼサルは、自分でも意外なほどに焦りを感じていなかった。

こそこそする必要はないし、急かす監督者もいない。昨日酒を飲まなかったせいで、あの体を支配する忌々しいふらつきも抑えられていた。

水の中で笊を揺らすと、軽い砂は水流に浮かんで流されていき、比重が重い金属の欠片だけが残る。ゼサルの目は冴え、この世に生まれてから今までに無かったと言える程、視界が研ぎ澄まされていた。

作業を始めて太陽が五度傾いたころであろうか。その目に、きらきらとしたひとかけらが映ったのは。いつか金鉱で、土まみれの同僚が隠していたものを見せてくれたような、この世で最も貴ばれる砂。いや、砂としてではなく、それは彼の眼に純粋な光として見えた。

鼓動が速くなり、背中に汗が噴き出だした。彼の声が唐突に、山間に響いた。

「あった! あったぞ!」

二人は濡れた足で川をかき分けてゼサルの元へ駆けつける。笊を覗くと、そこには小さな小さな金色に光る一粒が落ちていた。

学士が確かめるのを皆で固唾をのんで見守る。ゆっくり頷く学士の額には、労働で流れたのとは別の汗が伝っていた。彼女と言えど、興奮を禁じ得ないのだ。

「どうやって見つけたんですか!?」

信じられなさそうに少女が訊ねる。

「光って見えたんだ!こう、日がうまい具合に差すとさ、光って見えるんだ!」

光って見える? 二人にそうは感じられない。

ここで学士があることに気付く。そういえば、共に街を眺めたときに、鉱山のかなり詳しいところまで言及していたことを思い出した。彼自身が鉱山での労働を経験したからもあるが、それ以上にあの時あの場でより詳細に現場が見えていたのだ。

「ゼサル、君は人より目がいいのか!」

「人より目がいいかはわかんねえけど、見たいと思って見えなかったことは一度もない! 俺ってもしかしてすごいのか?」

「すごいですよ! ゼサルさん、貴方はすごいんです!」

「へ、へへ、嬉しいね。そんなに褒めないでおくれよ」

喜ぶセザルは調子に乗り、かなりの速度で砂金を取って見せた。それは全体で盃一杯の半分ほどの量だったが、上流の鉱脈の存在を予感させるには十分な量だ。

「みんな! 荷物を纏めよう。さらに上流を探すぞ!」

急ぎ足での出立だ。ここからは太陽と森の自然との競争になる。

眼の良いゼサルを先頭にして、川辺を急ぎ足で歩いて行く。木陰の光が頭上を点滅しながら後ろへと過ぎる。

ゼサルは叫ぶ。

「こんな俺でも、役立てるんだな! 誰かの為になにかを見つけられるんだな!」

この計画に参加したのも、気まぐれだった。利己心が無い訳ではなかったし、学士の言葉が信用できないわけでもなかったが、どこか世間に対して投げやりになっていたから、それは気まぐれ以上の何物でもなかった。だが、だからこそ砂金を見つけたとき、学士と少女が驚き、喜んでくれたことが、この上なく嬉しかったのだ。

彼はまぶしかった。自分の生きる場所を照らす、小さな黄金の太陽の光線。その光は、ゼサル自身から放たれていた。

稀石英や雲母、そして金鉱石が岩肌に現出する、奥に金鉱脈を秘めた露頭が、彼を、彼らを待っていた。

4.

あの後、新たな金鉱脈の発見者として帰還したゼサルは、町一番の有名人となった。持ち帰られた最初の金鉱石は、例の街の広場の壇に飾られ、領主のホーエすらその下でゼサルを表彰したほどであった。喇叭が鳴らされ歓声を受け、ゼサルは人生で一番の幸福を感じていた。

採掘の準備は急に進んだ。掘るべき場所の調査に、学士と少女も同行することとなった。

「技術者って最初に名乗ったから連れてこられてしまった」

「もう、学士殿ったら」

少女は不平を言いながら、もうすっかり舌になじんだ「転がる稀石英亭」の軽食を口にした。

それからさらに三日後。

前日に雨も降ったが、その日はからりと晴れていた。秋の空に渡り鳥が飛ぶ、穏やかな日だった。

新しく出来た道を通って、街の労働者たちがあの崖へ集まっていた。気が早いことに、崖上の木は切り払われ、既に幾つかの小屋や宿屋ができている。街の移転が始まっているのだ。

「ゼサルさん!あなたに最初の一発を入れてもらいたい!」

採掘用の、新たに鋳込まれたつるはしがゼサルの手に渡される。美しい布が巻き付けられたぴかぴかのそれに、覗き込むゼサルの顔が映る。

髭を剃って、髪を整えたゼサルに元の野蛮な面影はない。彼は生まれ変わった気分だった。こうして尊敬されて、皆に声を掛けられた時期が、これまでの人生で一度としてあっただろうか。

俺はこの一撃にこれまでの人生を託す。あまり中身のない期間が長かったが。彼はそう決心すると、周囲の皆に一言掛けるため、背後を振り向く。

学士がいた。少女がいた。あの女主人がいた。かつて短期間だけ働いた、金鉱の労働者たちも、皆こちらをみて笑っていた。

安心したゼサルは、一度深呼吸する。そして、大きく振りかぶって、つるはしを打ち込もうとした、その時。

ぱらぱらと上から土くれが落ちてきていた。低いうなるような轟音が響いて、それはどんどんと大きくなってくる。急な地鳴り、それは土砂崩れの前兆だ。

儀式のため、一番前にいたゼサルが、いち早く気付いた。

「皆! 逃げろ!逃げてくれ!」

声に、踊りあっていた労働者たちが気付いて、同時に事態を察知する。

「木を伐りはらったところに、雨が降ったからか! いいからゼサルも早く逃げるんだ!」

学士は突然のことに困惑する少女をひっつかんでその場から逃げ去る。

しかし学士の声は皆を逃がそうと声を張り上げる彼へは届いていない。

やがて、土砂で何もかも見えなくなった。澄んだ空へ土煙が舞って、ついに太陽すら覆ってしまった。

辛うじて土に埋まらずに済んだゼサルは、傍らの学士に声をかけた。

「学士様よ、皆、逃げられたか?」

「ああ、軽い怪我をした者はいるが皆無事だ」

学士はしかし、その下半身を一瞬見て、眼を瞑る。

「しかし、君は………」

「ああ、ああ。分かってるから大丈夫だ。腰から下の感覚がねえし、そこの泣きじゃくっているお嬢ちゃんを見れば、わかるさ」

少女は泣いていた。もう、彼が最後の力を振り絞って言葉を紡いでいることが分かったからだ。

「ひとつ聞いて、いいか」

「なんだい、ゼサル。なんだい」

ゼサルは右腕をゆっくりと振り上げて、虚空を指した。

「街、は、これから、も、続、くか、あ、の、さかば、はやっ、て、いけそ、うか」

「ああ、続くさ。君が、あの金鉱脈を見つけたからだし、それに」

学士は優しく手を握った。

「君が人々を守ったからだ。みんな、生きているから」

ゼサルは静かに眼を閉じた。

彼はこの上ない安心を感じていた。

皆に迷惑を掛けてばかりの人生だった。盗みをやった数は、両手と両足の指の数じゃ数えきれなかった。両足を無くした今じゃ、体の加算器はなおさら役に立たない。

しかし、

「あ、あ、おれ、は、さいご、に、ひとの………役、に、………た、て、た、んだ、な。………あ、り、が、と、う………」

それきり、彼が何かを話す事はなかった。

少女の号泣する声が、山の中に響いて。

静かに溶けていった。

5.

フィーゴレ山の中腹には、精錬所の黒煙がたなびくフィーゴレの街がある。数年前までは同じ山の中腹の別の場所にあったのだが、新たな金鉱の発見を受け、街ごと今の場所へ引っ越した。採掘量の増加で街は以前にも増して大きくなり、より多くの人々が出稼ぎや交易で訪れるようになった。

そんな街へと、本日の操業の終了を告げる鐘の音が鳴り、今日も土まみれで坑道から鉱夫が吐き出されていく。きつい労働へ愚痴を言い、これから街でどう遊ぶかをしきりに話しながら、ぞろぞろと歩いて行く彼ら。その内の一人がふと道の途中で立ち止まって、そこに立つささやかな石碑を眺めた。

「………金鉱を見つけ、街を守った功労者ねえ」

黒いひげを揺らしながら、読める文字だけを拾って石碑を理解した鉱夫は、少し前に出稼ぎでフィーゴレを訪れた新参者だった。この街の歴史にもさして興味がなかったが、仕事と寝床を与えてくれたこの街に感謝していた。

「ありがとよ、助かったぜ」

鉱夫は汚れた右手の皮手袋を脱いで、中から金粒を取り出した。今日の昼、坑道の残土の中から偶然見つけたものだった。つい悪い癖が出て、上へ申告しないで隠し持っていたが、こっそり売るのも面倒くさいし、かかる手間に対して得られる利益も釣り合わない。だが、それはとても奇麗だった。

鉱夫は静かに金粒を投げた。小指の先ほどもない粒は、緩やかな放物線を描いて、石碑の表面に当たった。

”街に再び繁栄を与え、人々を守って散ったゼサル その輝きは永遠に”

傾いた夕陽を落ちる金粒が反射して、一瞬だけ文字が金色に照らされた。

山影に沈んだフィーゴレの街には、ぽつぽつと明かりが灯りはじめていた。

直に、働き終えた人々の笑い声が満ちる夜が来る。

煌々と山腹を照らす、黄金のような夜が。

第四章 聖堂の街

0.

人間の言葉では、自分の在り方を「孤独」と言い表すという事を、彼女は知らない。

どこまでも深い森が通いている。どこまで続いているのか? 森の外に生きるもの達に使われている、物の長さという考え方を、彼女は知らない。

知らないからには、それはどこまでも続いていることと同じだ。

だから、彼女にとって、この黒く暗い森が、世界のすべてなのだった。それ以外の場所があること自体を、彼女は知らない。

ああ、ただ音楽という物の存在だけは知っていた。

黒い森は静かに風に身を震わせている。枝や幹が風を切って生まれるうなりの、透明に澄んだ音が、それを彼女に教えてくれた。

やがて男が訪れて、全てが変わった。彼女は音楽を忘れて、人間の愚かさを知った。

1.

かの高名なるグースの年代記が一冊、西方文化誌に曰く、ぺノンの街はスキュラレーエを構成する各都市の中でも最古と言える歴史を持っている。国内最大の聖堂を擁する聖地として、各地からの巡礼者を受け入れ、多神教的な洗礼を施していく宗教的な装置としての役割を持っているのだ。しかし国の北東に位置するこの都市は、その精神的役割、また交易的要衝となりうる立地から、スキュラレーエ諸侯の謀略の的になることも多かった。時に戦災に飲まれることすらあった苦難の歴史はその宗教的性格をなお濃くする方向に働き、現在では信教の守護者とでもいうべき強固な思想と連帯によって、都市が精神的に守られている。例え街が物理的に滅びようとも、心が負けぬ限りは、何度でも復興をしてくるということだ。そしてしばしば、強固な聖は俗をも内包する。

都市の壁を隔てた外郭には、旅に疲れ果てた巡礼者を客としてもてなす宿屋、居酒屋、賭博場、そして見世物小屋がひしめき合っていた。

この、ある種矛盾した事実に対する聖職者の回答はこうだ。「壁の外で欲を存分に味わい、聖堂の門を潜るときにその全てを捨てよ」―――。自らを壁の内で律するために、その雑多を極めた遊興の楽園は存在するのだという。とんだ詭弁であるが、どうにも奇妙な共存が成り立っているのは事実らしいと、学士は晩秋の夕方のぺノンの街を眺めて察した。

視界の前を横切る川の向こうのほとりには、見世物小屋や料理の屋台の灯りがささやかに川面を照らし、振り返れば巨大な白亜の聖堂が見えている。しばらく滞在したフィーゴレの街を出た二人は、聖と俗の二つが共存するこの街に漂着していた。

だが今現在、この岸辺には学士の影しか見えず、少女のあの小柄な体躯はどこにも見出せない。ただ「俗」側から漂う微かな喧騒と、秋の盛りに乗り遅れたわずかな虫たちが、枯草の中に身を潜めてわびしく鳴く声のみが響いている。

(どうしてこうなったのだろう)

学士は月を見上げてそう嘆息した。その日の望月が学士の眼に一層輝いて見え、それは季節と共に濃くなった夜の闇に潜む、神話の魔物の存在を予感させた。

きっかけは些細な出来事だった。といっても、一方には些細な出来事であり、もう一方にとっては重大な出来事に感じられた事から起きた、すれ違いこそが直接の原因だった。

その日の昼、ぺノンの街の聖俗を分ける門までやってきていた学士と少女は、道端に座り込むある人々を目にした。

「学士殿、彼らは何ですか」

「乞食だ。これまでの都市でもいただろう?」

「はい。しかしいささか数が多いように見えますが」

道の端の土壁に沿って、粗末な衣服の老若男女が並んでいた。皆は器を手にし、首から聖冠を掛けている。皆、岩のように身じろぎ一つしない。

「聖堂へ来る巡礼者を当てにして集まっているんだ。あの聖冠で祈りをささげる代わりに、食物や銭貨を恵んでもらおうという寸法だろう。労働には対価が必要だ」

学士は煙管を吹かしながら事も無げに語った。そのまま前に、門の中へ足を踏み入れようとするも、少女はその場から動こうとしない。

彼女は、俯いたままの少女の下にかがみ、視線を合わせて語り掛けた。

「君は聡明だ。幾ばくかの金を彼ら全員に恵む余裕などないことくらい、わかっているだろう」

「………考えてしまうのです」

「何を?」

「彼らにも真っ当に生きる機会があったんじゃないかって。戦災や疫病で故郷を失った人たちにも、何かを成すだけの力があったはずなんです」

学士は少女の考え惑う視線を見つめ、考えを巡らす。少女はこれまで、無邪気と言ってもいい面があったし、一方で、いちいちこのようなことでこだわる必要がないこともわかっている、年不相応に達観した面があることも知っていた。

それがここにきてなぜそのようなことで悩むのだろうか。少し思考した学士は、ある一つの出来事に思い当たった。

「ゼサルのことか」

「………ええ」

先の街、フィーゴレで持ち前の視力を生かし金鉱脈を発見したゼサルは、それまでの悪行に満ちた人生を捨て、鉱夫たちの救い主として真っ当な人生を歩む権利を手にしたはずであった。しかし避けられぬ不幸な事故で、彼の輝かしいはずであった未来は永遠に閉ざされる事となった。学士と少女のまさに目の前で。

「私には何も出来ませんでした」

少女は顔に悔恨を滲ませて、財布を握り締める。

「だから彼らが贖罪の代わりになるとでも? それは甘い考えだ」

「それでも!!」

思わず激昂した少女は、一瞬自分自身の怒声に驚いたような顔をした後、その場から走りだした。

「君が幾ら誰に施しをしようとも、彼の代わりにはならない。彼は永遠に戻ってはこない。それだけは覚えておきたまえ!」

路地裏へ遠ざかる少女の背に、学士はそうとだけ声を投げ掛けると、諦めたように首を振ってその場を後にした。

少女は「俗」の方へ向かい、学士は「聖」側へ歩む。壁と門を隔て、歩む路を異にする二人は、この長々しき旅路で初めての事を経験していた。致命的な仲違いを。

色付きガラスの窓を通って出る、橙や赤や緑の光が、「俗」の大通りから一本入った路地に投射されている。その光に照らされて、老人の乞食が路上に座り込んでいることを、一心不乱に走ってきた少女は知った。

学士の言うことに、一片の誤謬もないことは、良くわかっていた。しかし彼女の心に芽生えた反抗心が、理性とは真逆の行動に宿主を走らせる。

「………おじいさん、これを」

乞食の老人に、少女は財布から一枚の銅貨を取り出す。五オルの価値があり、これさえあればいくつかのパンを手に入れられる物だ。

老人は眼を輝かせた。

「おお、こんな爺に恵んでくださるとは貴方が女神様か! 貴方の為に、銅貨一枚分の祈りを捧げさせてもらいます!」

少女はその反応の過大さに少し身を引く。遠慮しようとしたときには、老人の口元は動き始めていた。果たしてその詠唱が正確なのか全く見当がつかない、不明瞭な口調で一通り祈り終えた老人は、その薄汚れた手を少女に向かって差し出した。

少女は一瞬、その意味が分からなかったが、恐る恐るその手をつかんで握手する。

「違うよ女神様、握手なんかいらねえから銅貨をもうひとつくれ。一枚分拝んでやっただろう」

見ると、老人は今までには見せなかった剣呑な目つきで少女を射貫いている。少女は全身から一気に血の気が引く気がした。

そのまま財布をひっくり返して二、三枚の銅貨を路上に落とすと、少女はその場を一目散に逃げ去った。

路の向こうで少女が後ろを振り返ると、色付きガラスの赤や緑の光の中で、老人が路上の銅貨を眼を血走らせてかき集めているのが見えた。

少女はまた走った。ぺノンの外郭の街をひたすらに門へ向かって駆けた。もうすっかり日は暮れている。土地勘のない場所では、門へ一向にたどり着けない。

彼女の頭はもうすっかり冷静になっていた。夜風が一筋吹き、知らない街角で立ち止まった少女の外套を揺らす。

(あの時、私は確かにゼサルを侮辱していた。今更学士殿は許してくれるだろうか。旅をまた続けられるのだろうか―――)

不安が頭をもたげる。少女は、気づいたら自分が俯いていることに気付いた。視界一杯に、街外れの冷たい土の地面が広がっている。

自分はここで死んでしまうような気さえする。そんな予感が蔦のように這い入り頭を締め付け、心をむしばんで行く

その時、喇叭の音が唐突に響いた。

彼女は驚いて顔を上げる。若干の耳鳴りをこらえた少女の目に飛び込んできたのは、ある見世物小屋の天幕であった。

ぺノンの大聖堂は悠久の時を経てなおこの街に存在する、象徴的な建造物である。中央の本祭祀殿の丸天井は天辺が地上二十タイレに達し、内部をかつて南方から輸入した金箔で鮮烈に彩っている。かつてこの装飾の為に国内の金鉱山を掘りつくし、用いる金が自国の産物で賄いきれないことを知ると、街の一つを南方に割譲してまで輸入品の金を確保し、都合したと言われる。

この地で度々起きた戦乱もあり、努力の甲斐なくこれまで五度にわたって天井が崩落する憂き目にあって来たが、古よりここに安置される女神の木像は一度も傷ついたことがない。その逸話により、あらゆる災害から守護するとの信仰を抱かれたこの木像を、巡礼者は必ず拝観し、家族や自らの帰路の安全を祈願していくのだ。

だが学士はこれに構うことなく真っ先に、向かって左手に併設された小ぶりな建物へと吸い込まれていった。

「ケネはいるかい」

学士は松明の下の守衛に訊ねる。

「ケネ殿は今ちょうど書架の整理をしてございます。どうかそっと声をおかけになってください」

「ああ、あの子の性格はよくわかっているよ。ありがとう」

守衛は意外そうな顔をした。

「ケネ殿のお知合いですか」

「そんなに珍しいかな」

「いえ、しかし………はい、珍しいです」

兵士は一瞬躊躇して、そう正直に答えた

「ああいう子だからね、勘違いされるのも無理もない」

苦笑いしながら守衛は分厚い木の扉を開いた。

薄暗く広い室内の所々に、ぼんやりと蝋燭の光が灯っている。蝋燭に照らされるのは棚に平積みされた、大量の巻子本や冊子本だ。

祭祀殿の装飾過多気味な外観に比べ、いかにも抑え目と見えるこの箱物は、内部に大量の書籍を蓄積していた。その中に埋もれるようにして設置された机と書見台に座っている人影が、学士の目当てとする人物だった。

学士は久々の再開に驚かせてやろうかと思ったが、数舜の後に、どうにもそのような気分になれないことを知った。

自分の中でまだ、先刻の別離が後を引いている。出鼻を自分にくじかれた学士は、今頃少女はどうしているだろうかと考えてしまう思考に気付く。彼女へ強く思い入れを持たないように、自分を律していたはずが、どうしてもそれを阻害する、解明されない部分が自分の中に存在する。

「ねえ」

突然背後から声が掛かって、学士は肩を強張らせた。

「は」

「は、って何よ、しおらしいわね。それくらいで驚くなんて、人は変わるものね。貴方はいつもこちらを驚かせてばっかりだったのに」

学士は振り向く。そこには自分と同じような丸帽子を被り、艶やかな髪を後ろでまとめた、小柄な女性がいた。美人、と言っても差し支えのない風貌だが、その小柄な出で立ちは女性というより童女のような印象を与える。

「ああ、そうだったね。君はいつも驚いてばかりで、あんまりにも驚くもんだから楽しくてボッシュと一緒によく驚かせたなあ。君は廊下で待ち伏せしても驚いたし、私の拙い論文にすら驚いた。一番驚いたのは実験用の蛇を投げたときだったかな」

「あれは今でも忘れてないわ。未だに恨んでるんだから」

学士の前で仁王立ちになる彼女の眼に、剣呑な色が宿る。

「だから悪かったって。………こんな話をするのは何年振りだったかな、ケネ」

「七年。貴方が学院から消えたとき、私は十六歳だった。でも、生きているって信じてた。だって」

ケネは蝋燭の淡い明りの下、眉の端をわずかに下げ、困ったように笑った。

「貴女が死ぬところなんて想像できないもの。自分の場合と違ってね。さあ万年学士様、ようこそ、後輩の偉大にして過大なる根城、ぺノンの大聖堂図書館へ」

冊子本が二万五千百九冊、巻子本は三万二千七百三巻。十二学院本院を除けばスキュラレーエで最大規模の蔵書を誇る、ぺノンの街の内郭を学問の園足らしめる図書館の中の図書館。

十二学院にて学士の後輩であったケネは、天才の名をほしいままにしながらも忽然と姿を消した先輩達の背中を追い、この館の責任者にまで上り詰めていた。

2.

壊れかけのようなひび割れた笛の音で、誰かが陽気な音楽を演奏している。誰かいるのだろうか、そう思い少女が間仕切りの一枚を捲ると、そこには頸をかくかくと前後に振動させながら稼働する、木製の道化師の人形が、内蔵された大型の風鳴琴をひたすらに鳴らし続けていた。少女がこれまでに見たどんな機械よりも高度で、精密な歯車仕掛けの機械の仕組みを、少女が理解することはやはりできず、ただ言いようのない不気味さだけが彼女の心に残った。

ここはあの見世物小屋の大きな天幕の内部の一室である。なぜ少女は、遊興を楽しむ余裕もないというのに、ここへと入ることにしたのか? わからない。気付いたらそうしていた、としか彼女には言えない。夜、闇に光る燈芯へ引き込まれ、その命を燃やしてしまう虫のように、少女は見世物小屋の薄灯りの中に入った。

なぜ? なぜなのか?

自問自答しながら、彼女は次の天幕を捲る。内部は外観より断然広く感じられ、まっすぐと極彩色の帆布で仕切られた小部屋を突っ切っているはずなのに、文字通り袋小路に迷い込んだかのような気分になってしまう。手にぼろぼろになった染料の赤が付いた。慌てて服でこすると、今度は服にまで赤が付く。

少女がまた一枚天幕を捲ると、目の前の黒い板へ大量の仮面が吊るしてあるのが眼に入った。貴人が身分を隠すための仮面、道化が客を笑わせるための滑稽な仮面、南方風の激しい色彩の物、北方の祭りに使う鹿男の面………、仮面と表現できる限りの多種多様な仮面が、ぎっしりと布の壁の一面に下げられている。

「これは………」

少女はそのうちの、南方風の怪しげな仮面に目が引かれた。一目見たときは怒りの表情に見えたし、悲しんでいるようにも見えた。しかしもう一度視界に入れると、この赤と青で彩られた仮面は恐ろしく無表情であることに気付く。怒りや悲しみといった激しい感情とは、最も離れた場所にある顔面をしているのだ。

それはまるで、つい先刻に別離を余儀なくされた、常に無表情に見える誰かの事のようだ。

少女は思わず壁の仮面へと手を伸ばしていた。

「ほうほうそれを選ぶとはお目が高い!」

背後から大きな声がする。少女はとっさに手を引っこめて、背後を見ようとするが。それより先に男の手が伸びて、赤と青の仮面を壁から手際よく取り上げた。

少女が背後を見たときには男は仮面をつけた後だった。異様に背が高い帽子を被り、毛皮の外套を来た小男が、手に仮面を持って顔に押し当てている。

風貌の分からぬ仮面の男は、初老の男の声で、芝居がかった身振りで少女の言葉を遮る。少女は、勝手に入ったことへの謝罪も、ここはどういう場所なのかについての質問も許されない。

「仮面占い、というものがうちの数少ない出し物の内が一つでございます! しかしながらこの面を選ぶとは貴女は天性の才能がおありだ! これは憑りついた者を狂気へと走らせる魔の仮面なのです!」

南方のある部族の首長が祭りに乗じて焚き木の煙の中で謀殺された、その時に付けていた儀式用の仮面なのだという。

「これを選んだ方の今抱える悩みを当ててごらんになりましょう! ずばり、他人との人間関係性の力学に悩んでおられる! 平易に言えば人付き合いの不具合でございましょうか? 狂気の本質は人の思考の固化に他ならない! ………さぞ頭の固い、まるで学者のような人間に引っ掛かったのではありませんか?」

男は滔々と語り掛ける。少女はその会話の奔流に押し流され、先ほどから仮面の男を前にして、一言も言葉を発することが出来なかった。

「あの人は………、頭は固くありません、から………」

少女から見た学士は、むしろ自由に過ぎるような人物だ。いくら正論を振りかざそうとも、決めつけや頑固な物言いを好む人物では決してない。

「おんやまあ! 外れて仕舞いましたな! これだから私のような三流の学者はよろしくない。こんな立派な天幕持って、道化の真似事するなんて!」

「学者?」

「ええ、ええ。良くぞ聞いてくださいました! わたくしはヌストと申す者。人間精神学を十二学院でやっておりまして、何の因果か幾星霜の遥かあ昔、精神の発達とうんちゃらという論文で博士の称号を受領しただけの、ただの道化がお似合いな男、いやどうにも似合わぬ男?」

彼は仮面を脱いで、始めて少女に自らの顔を曝す。

「ヌスト博士、と呼ばれております。小さなお嬢さん、どうかお見知りおきを」

白いひげを蓄え、鼻眼鏡をした老人が、少女へと額を向けて深々と一礼する。一から十まで胡散臭さの漂う男は、一週回って信頼感のようなものさえ感じさせる魔力を持っていて。

彼女は、彼に飲まれそうになっていたのだった。

ぺノンの大聖堂は、有名な祭祀殿を中心として、後の時代に建て増しされた複数の神殿が丸屋根を囲む構造となっている。それらの建屋を連絡する渡り廊下の使用法は煩雑を極め、一々、まるで迷宮を解き明かすように経路の問題を解決しなければ、内部を通って目的の場所へとたどり着くことはできない。

慣れる前が大変で、ここに来てからの最初の仕事が筆写台の掃除で、二番目が構内構造を暗記することだったと、ケネは肩を竦めて笑った。

「ここが彼の哲学者、ガンベタが友と語り合って天然帰納法の論理に目覚めた場所、そして後にマウグナ王が暗殺されたまさにその地点」

彼女の先導で、かがり火に照らされる中庭を眺めながら神殿の中を歩む。

発見、対話、策定、謀殺。ただひたすらに広い室内の至る所で、かつてこの国と学問の歴史が変化していった。だからぺノンの大聖堂は、それ自体がこの国の史記を記した巨大な記念碑のようなものなのだ。

だが、その巨大な象徴の中にあって、学士はそのような細部にはいまいち興味を示すことがない。ケネは偉大なる先輩の浮かない顔に気付き、解説を中断して訊ねる。ケネの中の妙に心配性な部分が、気分を損ねてしまったか? と自問する。

「七年ぶりに会った人間に掛ける言葉じゃないかもしれないけど、そんなしおらしいのはいかにも貴女らしくない。何かあったの」

疑問というよりは、ほぼ確信しているのに近い口ぶりで、彼女は断定する。

学士は最初それを隠そうとした。しかし、立ち止まって俯いてしまっている自分に気付き、これでは何かある、と言っているようなものだな、と浅く自嘲した。

「旅をしているんだが、その同行者と喧嘩したんだ」

「どんな人?」

「女の子だ。ちょうど昔の君みたいな」

学士は煙管を取り出して、葉に松明から火を取ろうとする。しかし、後ろから手が伸びてきて、手にしていた道具一式を奪い去る。

「聖堂は禁煙」

「返してくれ。具体的にはそういうところが似てるんだ」

「むかつくから返さない。随分いい物吸っているのね?」

皮肉だ。その葉は、フィーゴレの街の裏路地で売人から仕入れた怪しい煙草。だが、学士の「目当ての物」ではなかった。

ケネは検分するその一瞬で葉の性質を見抜き、学士の目の前で床へ落として見せた

「女の子と別れた? 貴女が抱える秘密は、それだけじゃない。詳しく聞かせて頂戴」

学士は迷った。しらを切り通すか、それとも全てを話すことにするのか。

学士は無言で天を仰いだ。中庭から見上げるその日の晩秋の空は、星が瞬いてひたすらに美しかった。地上の全ての悩みと苦しみを知ってか知らずか、空気の層がぐらりと揺らいで、星がきらきらと明滅した。

「さてさて、小さなお客様。貴女は今私めの二つの出し物の内一つをご覧になりました。これは博物学の人間精神学の一研究、仮面精神分析法と申すもので、私が五歳の時に書いた最初の論文なのでございますよ!」

少女はその男に飲まれていた。もうこうなると、ヌストの眼を直視しただけで、口から手を突っ込んで体の内側を外側にひっくり返されるような気分になるし、隠し事などはちっとも効かないように思える。自分は球根で、外皮を一枚一枚捲られている感覚。

それと同時に少女は、何処か頭に漂う恐怖の他に、自分の中にある気持ちが生じている事に気付いた。

「さて、お嬢さん、なにやら路頭に迷いに迷い、ここへやってきたようですな? ええ分かりますとも、分かりますとも。下賤な民の掌の、いかに汚れていることか!」

「そんなんじゃない。多分」

少女はその時だけははっきりと発言することができた。対峙するヌストの眼がわずかに揺らぐことを、舞踏曲の三拍子を刻み続ける隣の部屋の機械人形は目撃したが、それを伝える口を彼は持たない。

(生きるためにそうしているのだ。薄汚れているならば、私だってそうだったはずなのだ。だから、ああなることを分かっているべきだった。分かっていなかったのに、あのおじいちゃんを誰かに重ねて、勝手な情けを注いだ。だからああなったんだ)

少女は自らの留守にしていた正気が今戻ってきて、心の扉を外側から叩いている気がした。

「………よろしい、意思の強き事は非常によろしい!」

ヌストは少女の思考を分断するように声を張り上げる。

「高尚な意思を持つ貴女には、幸運なことに時間が有り余っているように見える! いや本当、富は持つべきものの場所へ納まるべきですな? どうです、この学者崩れの老人の、二つだけの出し物の内、最後の一つをご覧になりませんか!? あなたを人間精神の驚異の渦のその渦中へ!」

そう言いながら彼は毛皮の外套からなにかを取り出した。

「ああその前に、いくつか準備がございます! あれは人間をひどく怖がる性質がありまして、こうして匂いを付けておかねばならぬのです」

香水のようなものが入った霧吹きだ。あまりに強引な勧誘に、咄嗟に少女が体をかばうよりも早く、ヌストは笑い声を上げながら、液体を天幕の小部屋一杯に噴霧する。

色付きの煙が収まる頃、手近な仮面を付けて顔面を守っていたヌストは、皺の刻まれた手で仮面を外し、一度顔を拭った。

「良い。人間を未明へと帰らせる獣の匂いだ。これを使うたびに、我が教え子の才能が恨めしくなる」

強い力で、仮面を地面へ投げつけた。真っ二つに砕けた仮面を腹立たし気に踏みつけ、高い帽子の怪物は、一つ大きく息を吐く。

男は気を失った少女の体を抱えると、そのまま、天幕の中心の暗がりへと吸い込まれるように消えていった。

柔和な表情を浮かべる女性が立っている、と見えたのはぺノンの大聖堂の女神像である。背丈が常人の二倍ほどもあるその像は、これまでに遭遇した数多の苦難を、その表面に着いた細かな焦げや傷として湛えながらも、何も語らずにただ微笑んでいる。

祭祀堂自体の巨大さが、遠近感や物の大きさを捉える力を惑わせ、遠目にはあたかもそこに等身大の生きた女神が佇んでいるように見えるのは、おそらく偶然ではない。空間をねじまげ大きさを錯覚させ、近くに居るようなのに歩いてもたどり着けない神様を現出させる。この建物自体が、祈りをささげるための巨大な幻視装置として設計されているということを、学士は一瞬のうちに直感した。だがそれは、次の瞬間にはあったことすら忘れてしまうような、暗夜に漂う白煙にも似た儚い思索だった。

「君、この世の全てが、立体視図像のようなものだとしたら、どうする」

「は? ………あなたたちのやってる見世物みたいな物ってこと?」

学士が壁にもたれかかって所在なさげにしている一方で、ケネは図書館から持ち出してきた椅子に座り、学士を眺めている。その姿に、ケネの何が何でも話を聞き出そうという姿勢が見えて、学士は苦笑した。

苦笑とはいっても、それはごく微小な物であり、彼女の表情は微塵も動かず、ケネには感情の移り変わりが察知されない。胴を誤った径の腰帯で締め付けるかのような微弱な苦しさが、学士の心を叩く。紛らわそうとして、外套の下の煙管に手をやり、そうしてから目の前の後輩に没収されていることを思い出す。また苦笑。また苦しさ。

「ああ、そう。この世界が、誰かの見せている幻想だったとしたらどうする」

「へえ? それなら死ぬわ」

そこの机の引き出しに、聖堂の守衛長が、職務中にこっそり買ってきた果物を剥くためのナイフを隠して置いているの。今すぐそれで胸を突くわ。そう椅子に座る彼女は言う。

「ここがもし全て、誰かが見せている夢みたいな世界だったら、博物の学徒は生きる意味がないもの。悪夢の結末みたいに、一突きして目覚めるのよ」

彼女はそう嘯く。

博物学とは、自然の万象を記録し、整理し、そこに跨る法則を解き明かしていく学問である。その対象となる世界が、もし誰かの手による刻印入りの代物だったら?

「だから、突然変なことを言うのはやめて頂戴。自然や人間は、自分で自分を選択し、進歩してきたから美しいの。誰かの願望に支えられた世界なんて、研究する価値ないもの」

「それは確かにそうだ。でも学院の外で、それを理解してくれる人間なんてごく少数だろう? 学院の中ですら、進化論を受け入れない者が数多く居る」

「あれは派閥闘争の一環でしょう? 周りの人間ばかり見て敵と味方に分類整理して、生の標本からは目を背けているような奴ばかりよ」

早々に学院を出て、ここに収まれてよかったわ、と膝に頬杖を突いてケネは息を吐いた。

「でも貴女が博士の座を『売り飛ばした』のはそんな理由じゃないでしょう?」

「売り飛ばした?」

「知らないの? 誰かから金、受け取ってたでしょ。博士の称号をボッシュ先輩に売り飛ばしたって事になってるわよ。本当じゃないなら、これも例のくだらない派閥の原理ね」

ケネはもう一人の先輩の信用の無さに苦笑する。彼は確かに首席になるだけの実力があったのに、あまりの乱心がためそんな噂さえ流布されていた。

「金は確かに受け取ったんだ」

「え?」

ケネは頬杖を外して目の前の学士を見た。祭祀堂の壁際の強い灯りの下で、ケネは内心驚愕する。

有り体に言って鉄面皮。表情に乏しいあの学士が、眉尻を僅かに上げているのだ。学士の表情から気持ちがわかる事なんて、ケネにとってははじめての事だった。

「あなた、怒っているの?」

学士はその指摘に二、三回瞬きをすると、ゆっくりと瞑目した。

「過去の自分に、怒りを感じているようだ。私は、誰かに幻想を見せられ、そして他の誰かに幻想を見せた。出来上がった世界は、言い訳の効かないほどに、地獄そのものだった」

学士は言い切ると、ケネから視線を外して、彼女の背後の木像を見た。

あの女神像はこれまでに、何人の罪人の告白を受けてきたのだろう。きっと数えきれないくらい膨大だ。そして学士は同時に確信を感じていた。ここで懺悔していったどんな人間よりも、自分の罪は重いのだと―――。

3.

眼下に、今までの旅路を望みながら、遡るように、意識が時の濁流にのまれていく。少女は自分が魚になったような気分がした。モノクロームの世界の果ての断崖と滝で、少女は思い出す。

全てを失ったまっさらな気分に耐えきれない時、近所の川を、遡上していく魚などを父の形見の古い帳簿に描き付けた。少女は、その頃は形見だなんだと気にすることをしなかった。父の筆跡が見て取れるそれの余白へ、一ページずつ描きつぶしては川に流していく。川面を浮いて流れていくそれを見た時、少女は胸が締め付けられるような思いをした。けれどもその行為をやめられなかった―――。

少女は、気付いたらその記憶の中の世界に入っている自分に気付いた。あの故郷の、穏やかな山里は木立と柵の向こうにかすみ、オリラの木には鳥が鳴いている。遠くで近所の子供たちが球を蹴って遊ぶ声が聞こえる。太陽は雲間から見え隠れしている。遠くで狼が鳴いている。全て、記憶の中のあの街はずれと同じ。今まで思い出さないようにしていた風景も、目の前にこれと示されれば回想せざるにはいられない。

少女はせせらぎの音を聞いた。自分の足元に、あの素描を繰り返した川が、その流れる水を湛えていることに気付いた。陸地に上げた足首が生暖かい。狼が鳴いている。後ろを見ると、魚が腹を見せて死んだまま、流れに従って下流へと流されていく。

服の裾を濡らしながらも岸に上がると、彼女は無意識のままに記憶の中の自分の家に駆けていこうとする。しかし路は無限に伸びていて、走れど走れど近づかない。同じ木立が顔の横を何度も何度も通り過ぎて行く。

そのことに脱力して、誰も来ない道の真ん中に座り込む。ことん、ばさり。音がする。足元にはあの古帳簿と鉛筆が転がっていた。少女は息を切らしながら、懐かしい帳簿を捲ると。

そこに黒鉛を散らして描かれていたのは、無数の、顔のない男の頭だった。狼は近くまで来ている。

「ひ」

声が気道から漏れる。かつての自分の罪の証が、そこには克明に記されていた。

狼の鳴く声がする。

「お目覚めですかな」

ヌストの穏やかな声が、暗闇の中の灯りの下に響く。

「あれ………」

「かわいそうなお嬢さんはお疲れだったご様子。占いの最中に寝てしまわれたので、こうして寝かせて差し上げた次第です」

彼はかみ殺すように、どこか静謐さを持って笑う。

「ここは私の生活する部屋でございます。本当はお客様をご案内しないのですがね、そこの檻の中にあれがいるものですから」

「あれ?」

書類に本、何に使うのかよくわからない、厚底のガラスでできた蒸留器などの実験器具。それらは良く整頓されていて、見世物小屋の中とは思えないほど理知的な印象を与える。なるほど、博士というのはあながち法螺ではないのかもしれない、と少女は察する。

彼について、そのうさんくささの他にも、どこかあの学士と同類の雰囲気を少女は感じていた。知識を秘して語らず、しかし心の何処かでは語りたい欲求を持っていて、ふとした時にそれがあふれ出す。賢者として求められる泰然さと、真理を追い求める、知識の羊飼いとしての好奇心の間でもがいているのだ。ヌストの場合は少し多弁に過ぎるきらいはあるが。

ところで、檻の中のあれとは。

「私ヌスト博士の飼育する、狼に育てられた少女でございます!」

突然、硬質な衝撃音が天幕に響いた。ヌストの机の横の巨大な檻に、何者かが体当たりしたのだ。

「ひっ」

少女は思わず怯えた声を出した。

「非常によろしい反応をありがとう。彼女はヒャチカと言って、幼いころ森に捨てられた後、狼に拾われて養育された哀れな童女!」

蝋燭の炎が彼女の顔を照らす。まだ小さい女の子だ。異様な点と言えば、彼女が四つん這いでこちらを獣のような眼で睨んでくる事。

少女は困惑する。自分と同じくらいの女の子が、檻の中で動物のように飼われている? 少女には事態を理解することができない。ヒャチカと呼ばれた童女は、獣のようなうなり声を上げ、こちらを威嚇している。少女が昔遭遇した野犬や、あの人食い熊のように。

「これは………」

「猟師によって深い森の奥で保護された後、人里で教育が施されたのですが、どうにも上手く行かず獣のように暴れるということで、私に研究を託されたのです。私の教育理論に従って養育した甲斐あって、二足で地に立って歩き、人語を多少解するようになったのですが、それまでなのです」

博士は彼女を研究しながらも見世物にして、日々の糧にしているのだと語った。

ウウ、と唸るヒャチカの声が聞こえる。少女は彼女の瞳に目を奪われた。信じられないくらい澄んだ、奇麗な瞳をしている。例えば美しい森の鳥や鹿のような、野生動物特有の美しさを、彼女は人間の身でありながら持っているのだ。

奇妙なことに、ヒャチカはその色素が薄い髪に、布でできた付け耳をしている。これは………と少女が遠慮がちに指さすと、その指に向かってヒャチカは吠えた。見ず知らずの外敵から身を守るかのように。

ヌストは喜んだ。この少女には良い顧客となりうる好奇心がある。もっともそれは、もう今の状態の少女にはあまり意味がないのだが。

「その奇妙な付け耳は彼女を育てていた猟師が編み出した発明品なのでございます! これがあると、狼少女の激しい気性が幾らか落ち着くのです」

恐らく狼と思い込んでいる自分と、現実との差異が埋められ、安心するのだろうとヌストは推察していた。頭の上に触る物があるだけでも、いくらか気分が落ち着くというわけだ。幾ら人間に対して暴れても、耳だけは外そうとしないところを見ると、彼女はその布と厚紙で作られた粗末な狼の耳を、自分の体の一部として認識しているらしかった。

ヌストは椅子から立ち上がり、少女の前に立った。檻に近づいたため、中のヒャチカがより激しく反応する。

博士に目をのぞき込まれた少女は、少し後ずさりする。彼の老人特有の空虚な瞳は、何か良くないものを秘めているように見えた。それに、先ほどから彼の顔に対する既視感もひどいのだ。

「貴女には彼女の世話についてもらいます」

頭を殴られるような感覚がある。実際に殴られたわけではなく、急に脳が痛み出す。

従わなければいかないような気分がする。それに脳の半分が抵抗するから、きしんで悲鳴を上げているのだ。

やがてすっと彼女の呼吸がおだやかになった。

「わかりました、ヌスト博士」

そう、少女は素直に返事をする。返事をして、受け入れるだけ少しずつ胸の内が楽になった。

「よろしい、励みなさい。優秀な彼女のことだ。直にここを嗅ぎつけてくるでしょうが、その時が見ものですね」

どこか独り言のように言うヌストへ、少女は、はい、と素直に返事をした。

そう、ちょうど学士にするように。

ケネは丸椅子から顔を上げた。祭祀堂の丸屋根のふもとにある無数の窓から、一方の壁に向かって陽が差し込んでいる。その橙色の朝陽に照らされるのは、夜明けを司る神のテンペラ画。降下する埃や朝霧は室内で金の粒子となってきらきらと輝いて、壁際の二人へと降り注いでいる。

彼女は、図書館から持ってきた厚手の布に身を包み、身じろぎ一つしないで昏々と眠る学士を眺めた。今まで、あのような重大な話を抱えつつ、長い長い旅をして来たとは思えないほど、安らかな寝顔をしている。表情は相変わらず変わらないのだが、無表情の中にもどこか柔和な物が見える気がするのは、やがて彼女たちを照らし出した、天窓から注ぐやわらかな冬の陽の光のせいかもしれない。

「学者の罪、か」

昨日の夜の会話を回想しながら、彼女は静かに呟いた。

「黄色いオリラの実ってわかるかい?」

聖堂の街の深い夜の中で、重い口を開いた学士は、しばし迷った後でそう切り出した。

「黄色いオリラの実? あの神話の?」

それは、西方神話に登場する果実の名前である。西方の地に伝わる神々の物語は、今彼女たちが会話している聖堂の思想の根幹を成している信仰でもある。原典は十二巻にも及ぶ長大な物語であり、ここからより多く引用を取れる人間が、文芸の教養のある者と見做される。

さて、オリラの実というのは通常緑で熟すと赤くなるが、黄色の物はこの世に存在しない。神話の一節に、この黄色いオリラの実を人に与えると、その者を自分の意のままに操ることができるようになる場面がある。英雄が目的を達成するために使うそれは、鳥を使って地獄の門番を排除することに役立つ。

「博士の称号が確実となった頃、私は騎士団の人間と引き合わされた。そこでこう持ち掛けられたんだ。黄色いオリラの実を手に入れてくれないか、と」

話はこうだった。もし黄色いオリラの実があれば、捕虜の尋問に役立つ。自白させるのに便利だからだ。

それを聞いた学士は、いくつかの幻覚を見せる作用のある果実を紹介した。どれも神話のような劇的な効果はないが、敵意を持つ人間の警戒心を解く程度の効果は見込めた。