よくよく、沃野 器の野

皆川マス、ヒロ、移ろう景色

皆川マスは明治7年(1874年)生まれ、昭和35年(1962年)に87歳で没した益子の陶画師です。10歳の時に益子のトバ絵かき皆川傳治郎の養女となり、陶画を描き始めました。

彼女の絵付けとの出会いは2020年の1月、益子陶芸美術館を訪ねた時のことでした。展示してあった皆川マスの山水の絵付けが目に飛び込んできて、その前から暫らく動くことが出来ませんでした。彼女は主に当時需要が多かった土瓶の絵付けを最盛期(明治時代後半)には一日500個から700個を描いたといいます。何百個も同じ作業を繰り返す時、身体と手の紋に分け入るように、その人独特のリズムが生み出されていきます。リズムに乗ることで効率も良くなるのだと思います。皆川マスの絵のリズムのなんと気持ちのよいことでしょうか。彼女の描く手を知る人の話では、ものすごい勢い、速さであったといいます。勢いは”息追い”、その呼吸を感じながら、彼女の絵付けを毎日何十枚と模写する日々をおくることになりました。

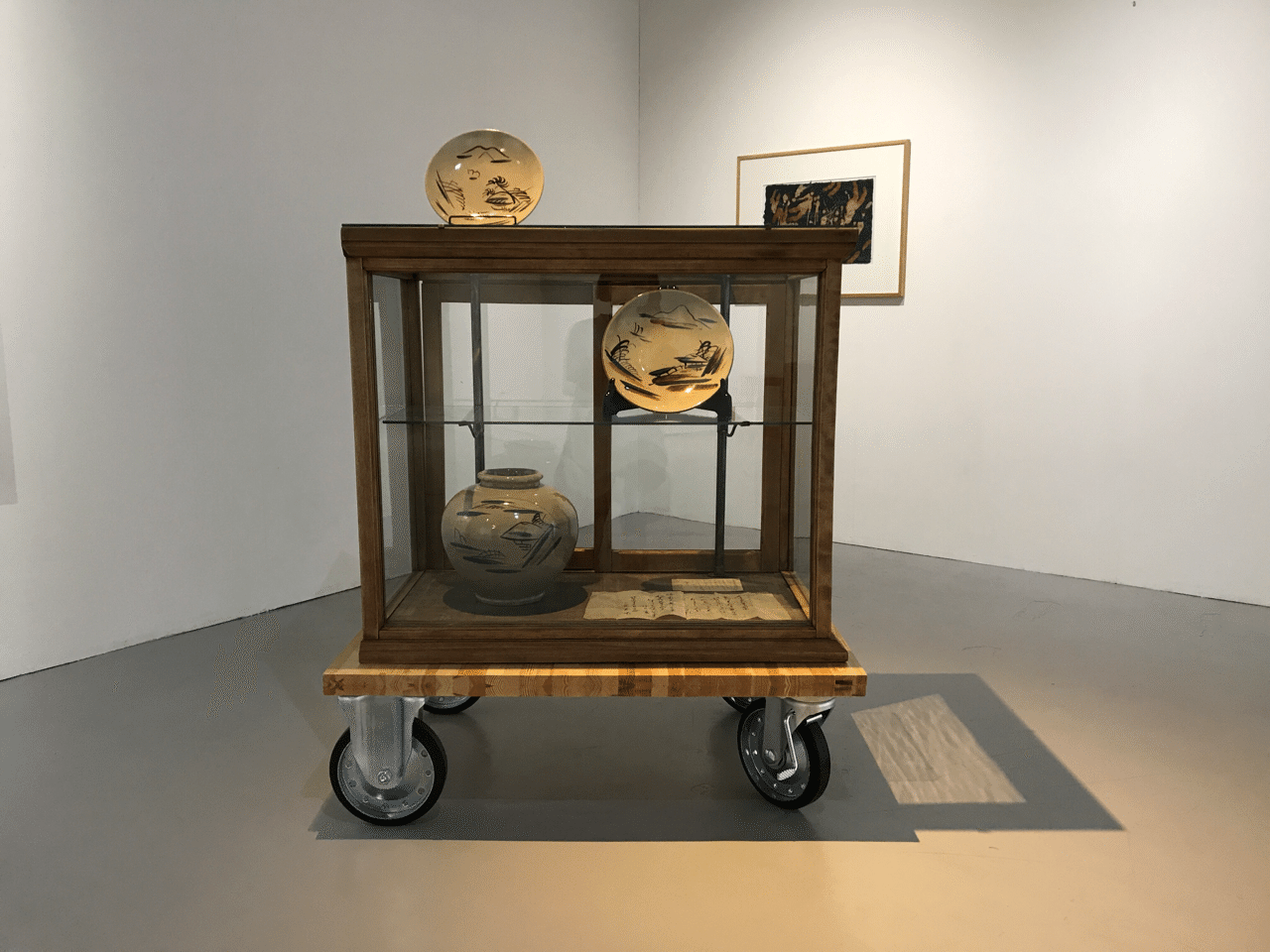

↑中山水土瓶絵(鉄に緑、飴差し)皆川マス画 *注1

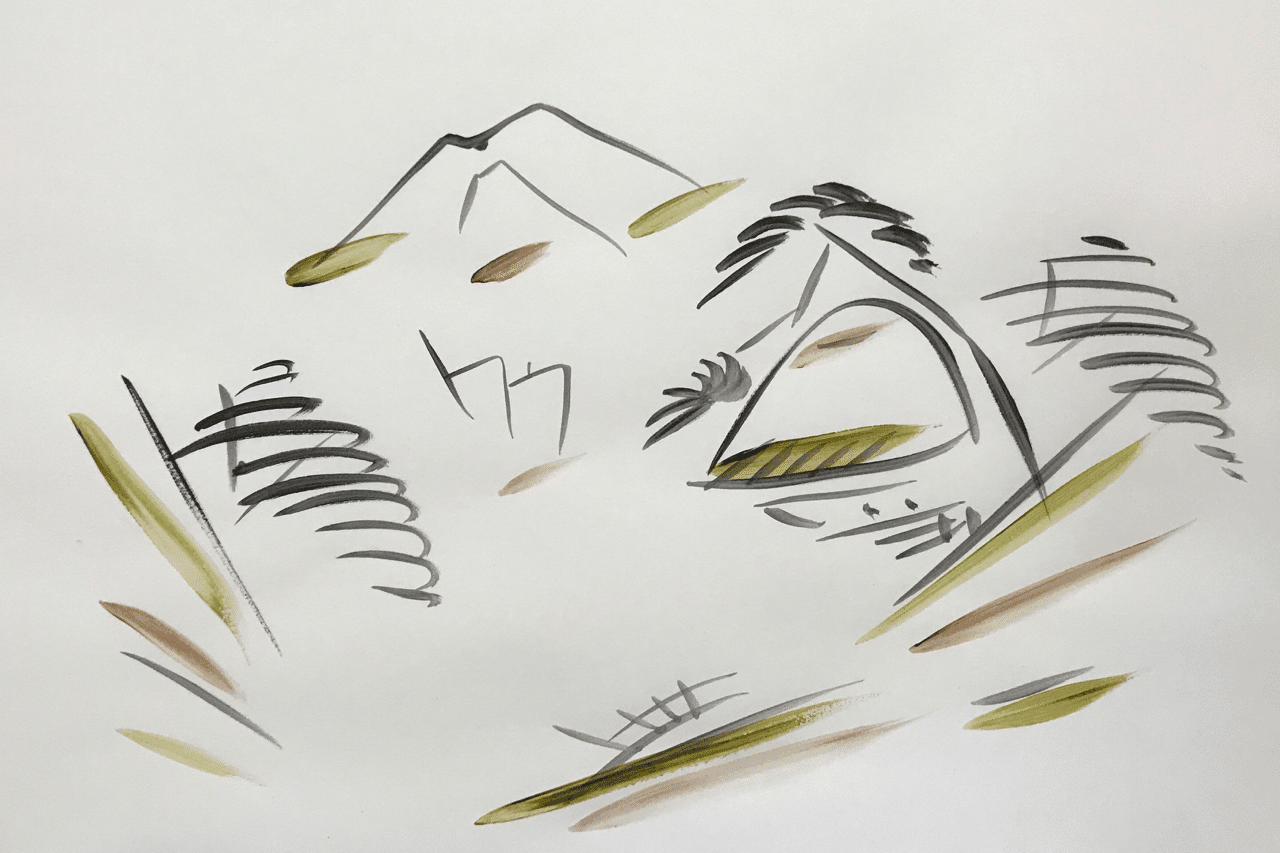

↑皆川マス模写(増子博子)

皆川マスの後継者は孫の皆川ヒロです。益子陶芸美術館併設の喫茶店では、ヒロの描いたコーヒーカップを選ぶ事が出来ます。(今回は喫茶cartaさんでヒロが絵付けしたコーヒーカップを使って頂けます。) 美術館を出たあと、益子にある皆川ヒロの店、「山水の店 みなかわ」を訪ねてみました。お店は閉まっていましたが、ヒロさんの旦那さんに話を聞くことが出来ました。残念ながらヒロさんは2016年に鬼籍に入られ、お店ももう開けていないというお話でした。見惚れた絵師が生きているうちに会うことは叶いませんでしたが、山水の風景が一人の絵師によって研ぎ澄まされ、またその景色が継承されていた、その風はいまも益子に吹いているように感じます。

彼女の絵付けに引き寄せられたのはわたしだけではありません。大正13年(1924年)、浜田庄司が益子に移住し、マスの描く絵を賛美したことで、今まで気にも留めなかった人々の目を開かせることとなります。また、浜田と交流のあった柳宗悦、バーナード・リーチら民藝運動の旗手達も彼女に惚れ込み、交流が続いたそうです。山水の店みなかわには、バーナード・リーチがマスの絵を模写した絵が残っています。他には、棟方志功と皆川マスの合作も残っています。彼女の絵は音楽と一緒で、彼女のリズムに身を重ね、一緒に口ずさんでみたくなるのだとわたしは思います。そして重ねた時のズレに全身を滑り込ませていくことで、自分自身の芽が新たに生えていくような感覚も、わたしは感じます。

同じ絵柄を代々受け継いでいくことに、わたしは着目しています。この絵柄は皆川マスが生み出したものではなく、もっと昔から、遠くは大陸から渡ってきて日本各地の窯元にてたくさんの絵師の手で描かれてきた風景です。その絵柄はわたしたちの生活に滑り込み、食器棚から食卓からわたしたちを眺めてきました。ある人はその景色に目を細めて云います、「ほら、本当に、益子の風景が浮かんでくるようでしょう?」

私たちは風景の何を見ているのでしょうか。風景というのはリズムなのかもしれません。山のもこもこや川のうねうね、私たちは自然に風景と一緒に身体を動かしリズムを感じているのではないでしょうか。

↑積層する風景 皆川マスの絵付けより

今回の個展、「よくよく、沃野」では、皆川マスが83歳の時に柳宗悦に注文を受け絵付けをした壺、同じ益子でマスの写しを作っていた根古屋窯の作品、わたしが模写したものを並べてみています。また、作者不明の陶片に私が模写したものを重ね、「盆地」と名付けた作品も展示してみています。

他者の描いた景色をなぞると、ひとそれぞれの景色がある事に気づきます。自分の見ている景色は共有出来るものではなく、突然孤独感に飲み込まれそうになります。しかし、孤独感を受け入れると、豊かに降り積る景色が見えてきます。わたしは今回、他者の絵付けを移し重ねる事で、その豊かな景色を体験し、顕現させてみたかったのだと思います。

「盆地 "梅"」

2020

陶片、陶土

最後になりましたが、今回の展示では、益子陶芸美術館の学芸員の方に資料を頂きました。ギャラリー側の喫茶cartaさんでは会期中に陶器を触って使って貰う機会を作って頂きました。そして、わたしが模写に挑んだ際には益子の窯元、つかもとさんに多大なアドバイスを頂きました。心より感謝致します。

参考資料

①「益子町史」第5巻 窯業編 平成元年 益子町出版

②「民藝 (92) 」昭和35年8月1日 日本民藝協会発行

③「民藝 (535) 」1997-07 『民藝』編集委員*注1 12,13頁より引用

④「民藝 (802) 」2019-10 『民藝』編集委員会 編

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?