パウパーへの入門とその考察

やあ、諸君。赤単紳士だ。

今日は題名の通り、パウパーに入門したのでその感想を述べたいと思う。

なんで急に?

現在私は地元和歌山にて、パイオニア、モダン、レガシーの3フォーマットによる定期大会を主催している。

1週目〇〇、2週目××という週替わりでフォーマットが違うように開催していたが、1か月は4週あるので3つのフォーマットだけではどうにも収まりが悪い。なんだったら5週ある月もある。そこでパウパーに白羽の矢が立ったのだ。

実際、本格的にプレイを始めたのは今年に入ってからだ。それまではフォーマットをウォッチだけして、はえーこういうデッキあるんすねー。程度であった。

一応構想としてずっと持っていたのだが、去年と一昨年は忌まわしいという言葉では憎しみきれない疾病により、リアルでのプレイが減っていたという事情もあった。

なぜパウパーを選んだのか?

ぶっちゃけ安いからである。

パイオニア、モダン、レガシーといるが、ここにヴィンテージを突っ込んでしまうとそもそも地元和歌山で集まれるのが3人か4人程度しかいなくなる。だったら初期投資もほとんどない、なんだったら持ってるカードだけで8割がた組めてしまうパウパーを4つ目として投入することにした。

なんだったら毎回貸出デッキが5~6個あるくらいには組めてしまう。

プレイした感想

めっちゃ面白い

MtGおぢいちゃんであるため、久しく見なかった面々のと再開に涙したのもある。新しいことに挑戦した時、見るもの全てが新鮮な楽しみもある。

このままだと散文になるため、以下に感想をまとめてみる。

・レガシーでは一線から退いた面々が和気藹々と殴り合いしている。

・古のMtGをやってる。

・レガシーと一緒でスペルは古いカードが多く、生物は新しいカードが多い。

・レガシー、モダンと違い理不尽要素が薄い(無いとは言えない)。

・線の細いデッキはきつい。

・環境理解度が低いとボコボコにされる。

・オリジナルのデッキを持ち込んでも、多分普通に通用する。

・コンボいない環境かと思ったらサイクリングストームとか赤黒ゴブリンとか一級呪物がいる(特級は全部禁止)。

・2色以上のランドが全部タップインなんで、単色と多色の住みわけがしっかりできている。

・《目くらまし》が禁止。

長々しいので一文にまとめた感想は以下の通りだ。

いや、奥深いな。このフォーマット

おすすめポイント

・他のフォーマットのパワーに疲れたときに啄むのにかなりいい。

・統率者以外もちょっと触りたいけど…といった時に。

・お金を掛けずに長くMtGと付き合いたいなら、テーブルトップでは一番おすすめ。

・コモンの収録枚数がいつも多いので、新エキスパンション毎に環境が変化する。

・マスターズのコモン落ちで阿鼻叫喚。

・モダンリーガル、レガシーリーガルのエキスパンション毎に地獄絵図。

・パウパー・フォーマット委員会(PFP)の禁止声明が、長文にも関わらず読みやすく、具体的に理由を述べてくれる。なのでこちらとしても納得しやすい。

・PFPが本当にパウパーが好きなんだと伝わってくる。なんだったら「今のパウパーどう?ワイはこれヤバいと思うんやけど」とプレイヤーに聞いてくれる。

【Pauper Format Panel 声明 翻訳文】

— PauperMTG (@paupermtgjp) October 16, 2023

(PFP Statement Japanese Translation)https://t.co/LpQkYceo0V

翻訳前の内容につきましては、引用RTをご確認ください。#mtgpauper #パウパー https://t.co/AHkWc622xV pic.twitter.com/A9J6ppTDZq

おすすめできないポイント

・初めてMtGを触る場合は、いろんなカードを触った方がいいのでさすがにおすすめできない。

・現代MtGに比べると地味。

・環境理解度が低いとボコボコにされる(2回目)

・チケットとステッカーの知識がいる。

・マスターズのコモン落ちで阿鼻叫喚(2回目)

・モダンリーガル、レガシーリーガルのエキスパンション毎に地獄絵図(2回目)

各アーキタイプの紹介

もちろん自分は入門してばっかなので語れることは少ないが、パウパー玄人の諸兄にはどんどん突っ込んでほしい。話聞きたいし、質問したいし、議論したい。

青テラー

青単と青黒の2タイプが存在し、双方T1にいると思われる。

青かったら線の細いデルバーやろ!と思ったら《トレイリアの恐怖》《謎めいた海蛇》のムキムキマッチョマンの変態が双璧を成して襲い掛かってくる。《秘密を掘り下げるもの》は飾り。

《思考掃き》《留意》の二つで《トレイリアの恐怖》《謎めいた海蛇》か青黒であれば《ゲルマグのアンコウ》を高速で場に叩きつけてクロックを刻む、分類としてはクロックパーミッション。

青黒は《秘密を掘り下げるもの》が入っておらず、スピードはやや落ちるものの、《殺し》や《予想外の牙》によりある程度アグロ耐性を持ち合わせる利点もある。現在は差別化として低速化している傾向があるので、いずれこの区分は二つに分かたれると思われる。

親和

《物読み》を用いた由緒正しき親和。アゾリウスとグリクシスがいる。

アゾリウス親和は親和を用いた由緒正しい、パウパーでは珍しい多色のアグロ。《金属カエル》《マイアの処罰者》というまだ綺麗だったミラディンを彷彿させる面々と、《きらきらするすべて》による強力な打点がうり。《物読み》+《心を一つに》のドローもあり、爆発力が高い。よくサイドボードに赤がタッチされ、除去を担当することが多い。こちらは最近台頭したためもう少し改良が必要かと思われる。

グリクシスは《命取りの論争》《勢団の取り引き》を用いたサクリファイスシナジーが強い。しつこさで言えば並みのコントロールよりもはるかにしつこい。こちらは数々の弱体化を経てなお環境に居続ける強力なデッキと言える。

この親和カテゴリの存在により《塵は塵に》がコモンでも屈指の取引価格を誇るほど、強力なアーキタイプである。よく青赤のデッキがサイドボードにブラスト15枚満載したら、親和に踏みつぶされたという話はよく聞く。

カルドーサレッド

カルドーサレッドは《カルドーサの再誕》の利用した横並びのアグロデッキ。サクリファイスシナジーにより、3~4ターンキルというレガシーも目を見張るスピードが売り。

シンセサイザーは《________ Goblin》を採用した新型のカルドーサレッドである。ボロスシンセサイザーとは異なり、分類的に分けるかどうかは怪しいところではあるが、《________ Goblin》でマナ加速する特徴はカルドーサレッドには無いのでここでは分類分けを行なう。

こちらもパウパー黎明期から形を変えつつ生き残っている。《青霊破》or

《水流波》の重要度が変わらないのは偏にこのデッキの存在感である。

記事を書いている途中で《僧院の速槍》が禁止になったがどうなることやら。

カウゲート

パウパーのアーキタイプを二つ作ったそして一つはイニシアチブをとりすぎて消滅した統率者レジェンズ:バルダーズ・ゲートの戦いからの刺客、門シナジーを使ったアーキタイプ。数多いたが最終的に白青2色タッチに統合されるように洗練された。

《戦隊の鷹》を使った中~低速のミッドレンジで、隙という隙が見当たらない良好なパフォーマンスを発揮するデッキ。しかしほとんどの土地がタップインの為、プレイ難度が非常に高い。

フェアリー

フェアリーというより《呪文づまりのスプライト》が入った青いクロックパーミッション。青単ですら《心を一つに》を使うのでフェアリーは半々くらいしか入っていない。

各々の色の特徴を効かせたもので、動きはだいたい一緒だが、ディミーアフェアリーのみ、《喪心》《殺し》《息詰まる噴煙》の存在から頭一つ飛び出している感触がある。

緑系アグロ

双方、往年のパワーカードたる《怨恨》を用いる。

オーラは殆どモダンのものと変わらず、《きらきらするすべて》がコモン落ちしたこともあって打点が大幅に増えた。もとからコモンでは止めにくいデッキであったため、《チェイナーの布告》が多いのは偏にこのデッキの存在である。

類似デッキとして白単英雄的もいる。

緑単は古き良き《クウィリーオン・レインジャー》が入ったストンピィの血を引く。緑特有の打撃力が高いが、小細工ができない分遅れは取りやすい。

ブリンク

《儚い存在》をフューチャーしたデッキ群。

ジェスカイブリンクはスペルとクリーチャーに構成されたミッドレンジであり、カウゲートのタップインを解消し、より動きやすくしたタイプ。流れとしては《アーカムの天測儀》を用いた氷雪コントロールの血を引く。

オルゾフブリンクは打って変わって《きらめく鷹》を用いたアーティファクトの再利用も視野に入れており、白黒サクリファイスとも形容できる構造になっている。

ボロスミッドレンジ

区分が最もややこしいデッキ群。一応ボロスシンセサイザーのみサクリファイスデッキに該当する為、分類を分けている。

ボロスバリーとしたが、ボロス統治者とかボロスブリンク、ボロスゲートも糾合している。《儚い存在》を強くフューチャーしており、カラーの割にトルクの強いデッキタイプ。

ボロスシンセサイザーは赤白親和ともいえるが実際親和のカードは無く、サクリファイスや《きらめく鷹》のシナジーもあるため、こちらもしつこくアドバンテージを得てくるデッキである。

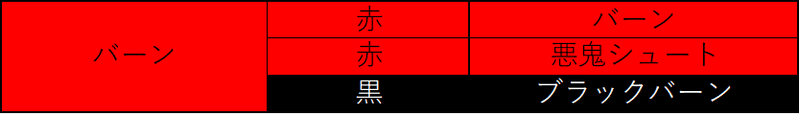

バーン

概ね三つが確認できる。

バーンはキャスト誘発で火力を飛ばす《熱錬金術師》などを壁として、守りながら焼くデッキ。 《無謀なる衝動》と《レンの決意》もかなりの枚数が投入されており、継戦能力も高い。

悪鬼シュートは《窯の悪鬼》と《祭り壊し》などキャスト誘発でパワーが上がる生物をねじ込んだり《投げ飛ばし》たりする。

ブラックバーンは黒お得意のライフロスとドレインを多用した、ほぼ完全な黒単で構成されたバーン。環境にいる防御円がほとんど赤と緑の為、妨害されにくく、ドレインも多いためある程度相手のクロックにも耐性があるのが特徴。

トロン

概ねブリンクトロンが多いが、稀に良くアルタートロンも見かける。

ブリンクトロンはウルザトロンの大量マナを背景にシングルシンボルの強力カードを叩きつけれる。とはいえブリンク要素は《儚い存在》と《幽霊のゆらめき》くらいしかなくなっており、どちらかと言えばコントロールに近い。昨今《ロリアンの発見》により島を連れてこられるようになったため、安定性が増した。

アルタートロンは《アシュノッドの供犠台》+《マイアの回収者》×2のループに《ゴーレムの鋳造所》を組み込むコンボを備える、サクリファイス系のデッキ。勝ち手段は細いが墓地対策が無いとそのままコンボされてしまう。

緑系ミッドレンジ

緑系ミッドレンジ。コモン界で2番目くらいに高い《Thermokarst》を使用するデッキ群。

基本的には《東屋のエルフ》+《楽園の拡散》or《繁茂》を用いたマナ加速から《ムウォンヴーリーの酸苔》や《苛立つアルティサウルス》に繋げるランプデッキ。

赤は《乗り込み部隊》や《紅蓮破》《ゴリラのシャーマン》などのサイドボードなどのサポートを行なう。

黒は《喪心》が特徴的だが、サイクリングした《カザド=ドゥームのトロール》《気前のよいエント》を《死体発掘》でリアニメイトするというドブンプランを持ち合わせる。また3マナ以下のマナ加速手段を切り離し続唱で《死体発掘》を確実に唱えるリビングエンドがいる。

クリーチャーコンボ

クリーチャーを主体にしたコンボデッキ。とはいえファミリアコンボは呪文の方が多かったりはする。

壁コンボは複数マナがでる状態の《斧折りの守護者》や《草茂る胸壁》と《現実からの遊離》や《電位式錬金術師》による無限マナを使うデッキ。コンボパーツ全てを探せる《幻の漂い》がセクシーなデッキ。

ファミリアコンボは《陽景学院の使い魔》によるマナ軽減から《幽霊のゆらめき》で《古術師》を使いまわすチェーンデッキ。最近《つぶやく神秘家》がコモン落ちしたため勝ち手段が増えた。

部族

ゴブリンは《朽ちゆくゴブリン》+《スカークの探鉱者》+《授業初日》を用いた無限ループデッキ。最近《闇住まいの神託者》がレアからコモンまで一気に転落したせいで勝ち手段の一つとなった。人生に何があるかわからないものだ。

エルフは古き良きオンスロート時代のエルフの流れを引く。最近は全体除去がコモンに落ちてきまくったせいでかなりおちぶれてしまった。とはいえ面で押す力は高い。

スリヴァーは他フォーマットとは違い、ロードで押すタイプで《拡散スリヴァー》や《水晶スリヴァー》が無いのが痛手。だが《狩人スリヴァー》を違和感なく入れることができるので、他の部族デッキとは一線を画している。

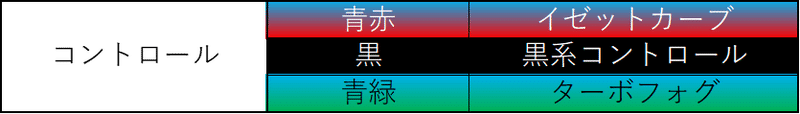

コントロール

イゼットカーブは《うねる曲線》を用いた重コントロール。《うねる曲線》と探査の相性もいいため、最近は青黒タイプも存在する。

黒系コントロールは、黒単信心を指すことがほとんどであったが、《墓所のネズミ》を利用したゴルガリコントロールがいたり、《ギルドパクトの守護者》+《黒死病》を利用した白黒コントロールなど現在では多岐に至る。

ターボフォグは《思考の流れ》による勝利を目指した、超長期戦型コントロール。

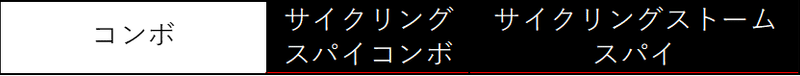

コンボ

特級呪物たる《ぶどう弾》と《巣穴からの総出》《騒乱の嵐》が禁止になっているが、コンボはまだまだ存在する。

サイクリングストームは、モダンのリビングエンドの如くサイクリングを繰り返し《ドラニスの刺突者》でチクチク刺すチェーンデッキ。成功率はそれなりに高いが、一度止まってしまうと動かなくなってしまうのはパウパーらしさである。

スパイコンボは《戦慄の復活》がコモン落ちしたため成立した新しいコンボデッキ。いつもの《欄干のスパイ》からライブラリーを吹き飛ばし、《屑肉の地のゾンビ》のを3体蘇生して《戦慄の復活》をフラッシュバックするという涙ぐましい努力によって《ロッテスの巨人》を吊り上げ一撃死を狙う。

MtGおぢいちゃんの戯言

ぶっちゃけ地味ではある。コツコツアドバンテージを稼いで地道に勝利する古のMtGをやっているので、リミテッドとも取れない雰囲気がある。

派手さはなく、初心者にいきなりおすすめは正直しにくい(いろんなカードを触った方がいいのもある)が、ローテーション疲れを起こしたときなんかのおつまみにちょうどいいフォーマットだと思う。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?