Winter of 1962–1963(昭和38年の冬)

西日本を中心に大雪となった2023年1月25日、全国的に厳しい寒さでした。

気象庁によると、今回の大雪のピークは過ぎたそうですが、29日頃再び大雪の可能性があるそうです。

29日といえば、日本に影響しそうな天王星食があるので気になるところです。今回の寒波も、23日の天王星逆行終了とタイミングも合うし。

これまでにどんな寒波があったのか調べて見ところ、1963年(昭和38年)1月から2月にかけて、北陸地方を中心に東北から九州の広い範囲で「三八豪雪(さんぱちごうせつ)」と呼ばれる雪害が起きていました。

時を同じくして、イギリスでもビッグフリーズと呼ばれる現象が起きていたそうです。

一方で、アラスカでは1月平均気温が14度も上昇しており、世界規模の異常気象(ラニーニャ現象)が起きた年だったとのことでした。

1983年(昭和38年)の豪雪

【三八豪雪】は、1962年(昭和37年)の12月25日付近を境に、まとまって降り出した雪は翌1963年(昭和38年)1月には本格的な大雪となった。

全国的に気温が平年より3℃前後も低い異常低温となり、日本海側では繰り返し日本海寒帯気団収束帯に伴う発達した雪雲に襲われた。

さらに日照時間の短さが加わり、多くの地域で降雪のほとんどが融けずに蓄積することになった。

寒波は1月末頃ピークを迎え、長岡市や福井市など、北陸地方の都市部でも積雪が2m以上に達し、死者は全体で200名越したそうです。

さらに驚いたのは、九州の阿蘇山でも最深積雪が1mを超えていたとか。

原因は、1963年(昭和38年)1月から2月は偏西風の蛇行が異常に大きくなり、アメリカ・ヨーロッパ・東アジアの3方面で寒気が大きく南下した「三波型」という現象だったそうです。

この冬は寒くなる? 3波型の寒波は大雪(片山由紀子) - 個人 - Yahoo!ニュース(2013年の記事)

上のリンク記事より抜粋。

<北極の寒気が南下しやすい>

この冬の予想天気図(500hPa高度と偏差)をみると、日本の東で高度が低く、冬型の気圧配置が強まる予想です。

また、北半球全体をみても、寒気が「3波型」で、日本付近に強い寒気が南下しやすいパターンとなっています。

この「3波型」は寒冬によく見られるパターンで、北極の寒気が比較的長期にわたって日本列島に流れ込みます。

ビッグフリーズのイギリス

同時期のイギリスの状況はどうだったかというと、少なくとも1895 年以来最も寒かったそうです。

1895年3月の最低気温はマイナス27度を記録しています。(多くの気候学者は、1895年を小氷期の終わりと考えているとのこと。)

小氷河期にはテムズ川はよく凍っていたようで、当時は、凍ったテムズ川を利用してフロストフェアなるものが開かれていました。カーニバルみたいなものだったようです。

最初の「フロストフェア」が開催されたのは1608年。

1683年から84年の冬は、テムズ川は2か月間完全に凍結し、氷の厚さが11インチ(28 cm)に達したそうです。競馬やアイススケート、人形劇、サッカー、ボウリング、キツネ狩りなども催されたとか。

1814年のフロストフェアが最後の開催になったそうです。気候が穏やかになったことと、川の流れを整備したことにより凍らなくなっていったのだそうです。

1963年のビッグフリーズは、12月24日に気象前線が英国を南下し、雪に変わりました。日本も12月25日にまとまった雪が降ったとありましたので、ほとんど同じ日ですね。最低気温は、マイナス22度だったそうです。

12月29日と30日、吹雪がウェールズとイングランド南西部を襲い、最大6mの深さの雪の吹きだまりを引き起こしました。

多くの道路や鉄道が封鎖され、電話回線がダウンし、広範囲にわたる混乱が続きました。

雪が深かったため、農家は家畜にたどり着くことができず、多くの動物が餓死しました。

そして、3月6日にロンドンの気温は17°Cに達し、雪解けとともに洪水が発生したそうです。日本は4月後半まで寒さが厳しかったようですが。

1963年1月のホロスコープ

1963年1月1日のホロスコープ(標準時)を見てみると、魚座の木星と乙女座の天王星、冥王星がオポジション。獅子座の火星(逆行中)と蠍座金星がオーブ1度でスクエア。海王星が蠍座のエナジーポイントにあります。

12月25日頃、山羊座4度で新月だったようです。

たまたま、気象占星術の記事を数日前に見たところですが、1962 年にマサチューセッツ工科大学のGlen W.Brier博士が、月の満ち欠けと米国の降雨との間に顕著な相関関係があると発表したと書かれていました。

それによると、アメリカのデータですが、満月の4日後にもっとも頻繁に大雨になり、2番目は新月の4日後ということでした。

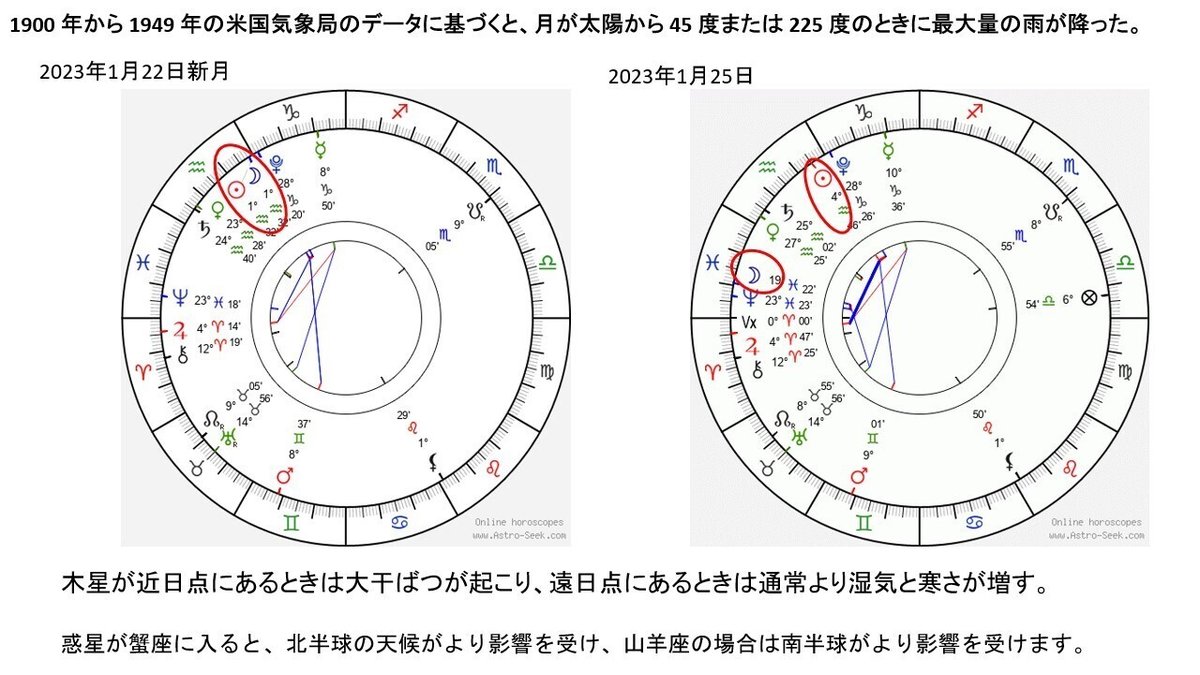

つまり、太陽と月が45度、または225度離れたときに最大量の雨が降る可能性が高いということです。

(上のホロスコープの場合、70度離れてしまっていますが)

また、北陸地方では昭和の期間は18年周期で豪雪になっていたそうです。1927年(昭和2年豪雪)、1945年(昭和20年)、1963年(昭和38年豪雪)、1981年(昭和56年豪雪)が起きていました。

1927年の昭和2年豪雪では、約200人が死亡。伊吹山(滋賀県)で1m82cmも雪が積もり、日本最深積雪・世界最深積雪を記録しています。

18年周期といえば、ノードかな?と思い、昭和2年と昭和56年もホロスコープを見てみました。

1963年(昭和38年)と1981年(昭和56年)は、ノードが獅子座と水瓶座の軸ですが、1927年(昭和2年)と1945年(昭和20年)のノード軸は、蟹座と山羊座でした。

ちなみに2002年(平成14年)は暖冬で、1月に静岡市で24.6℃、金沢市で24.5℃の1月としては記録的な高温を観測していました。

2002年の夏は、ヨーロッパ、米国東部は熱波で、フランスとイギリスで高齢者を中心に3万人以上の死者が出ています。

木星が気象に影響する?

気象占星術の記事によると、木星が近日点にあるときは大干ばつが起こり、遠日点にあるときは通常より湿気と寒さが増すとのことでした。

近日点なんて意識したことがなかったですが、2002年は1月、2月、3月に木星食が起きており、木星の軌道が地球寄りだったと思います。

月の掩蔽の記事にも書きましたが、木星食は約3年間隔で起きているようです。今年は4回も木星食があり、次回は2026年です。

でも、今冬は日本と英国やヨーロッパはシンクロしていない感じですね。

ネットで見る映像の限りでは、ロンドンやパリは暖かそうです。

モ*クワ(noteさんが忠告してくるので伏字)も今年は例年より暖かいとか。先日、ボリス・ジョンソンがまた!キ*フを訪問していましたが、雪もなかったです。

ヨーロッパは、ロ*ア制裁したり、パイプラインにも穴開けちゃたりでエネルギー不足になっているので、暖冬は助かることでしょう。たぶん、ウク***も凍死者は少ないはず。発電機も各国が送っているようですし。

でも、お隣のK国やNK国も最強寒波来ているんじゃないかと思うんですが、噂にものぼってこないのは不思議ですね。

2023年1月のホロスコープ

余談ですが、今日(1月25日)のホロスコープで気象を検証しようとしていたところ、ちょうど太陽と月が45度離れていました。

そのとき、たまたま地震も起きました。

地震は、新月満月だけでなく、角度も関係するのかな?

宮城県、福島県で震度4の地震 津波の心配なし (msn.com)

ちなみに気象占星術の基本的なチェック方法は、

①牡羊座、蟹座、天秤座、山羊座に太陽が入るとき。

②月の満ち欠け。

③水星が入宮するとき。

たとえば、次の上弦の月(1月29日)、満月(2月6日)、水星が水瓶座入りする2月11日がチェックのタイミングです。

まとまりがないですが、今日はこのへんで。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?