15世紀フランス*ルーアン大聖堂*百年戦争とジャンヌ・ダルク

暗殺未遂事件で騒がしい今日このごろ。

以前の記事で、フランスでは2018年頃から教会の火事が連続していると書きましたが、現地時間の7月11日午前、およそ800年の歴史を持つルーアン大聖堂で火災が発生しました。

ルーアン大聖堂は、シャルル7世の戴冠を助けるため百年戦争でイングランド軍と戦ったジャンヌ・ダルクにもゆかりある教会です。

ルーアン大聖堂の尖塔で火災、修復作業中 フランス - CNN.co.jp

Another French Gothic wonder has just gone up in flames.

— Culture Critic (@Culture_Crit) July 11, 2024

This time it's the 800-year-old Rouen Cathedral...pic.twitter.com/UiQE9Tj7mC

CNNの記事によると、ルーアン大聖堂は改修工事中で、火が出たのは聖母被昇天大聖堂の尖塔部分だったとか。

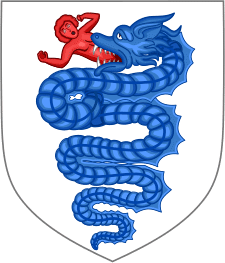

改修工事中に尖塔火災では、4月16日のデンマーク・コペンハーゲン証券取引所のドラゴンの塔が焼け落ちたのが記憶に新しいところです。

5年前のパリのノートルダム大聖堂も改修工事中に偶発的に起きた火災と言われていました。

***

フランス在住のAi 愛と真実の翻訳メディアさんが、火災後のルーアン大聖堂の様子をレポートされています。

ノートルダム大聖堂のような大火災にならなくてよかったです。

7/14 続報

— Ai 愛と真実の翻訳メディア ∞ Love and Truth Translated Media (@and_translated) July 14, 2024

フランス建国記念日🇫🇷の今日は、三日前に火事が発生したルーアン大聖堂の様子を見に来ました。

幸いにも素早い対応のおかげで、火は燃え移らず尖塔の一部が燃えただけで済んだようです。

中に入ることもでき、観光グループに日曜の礼拝をされている方もたくさんいました。#ルーアン大聖堂 https://t.co/AHyrZ6K3BM pic.twitter.com/It17Y87CoW

***♦♢♢♦***

151メートルの高さを誇る尖塔は、1514年と1822年の二度の火災を経て、1882年に現在の形に再建されたそうです。

***♦♢♢♦***

1514年当時のフランス王はルイ12世。

ルイ12世は、ちょうど1514年10月にイングランド王ヘンリー8世の妹メアリー・テューダーと結婚しました。

この結婚は、イタリア戦争における対仏同盟からイングランドをフランス側にするためでしたが、翌年1月、ルイ12世は52歳で突然亡くなってしまいまして、メアリー・テューダーは自分の意志で初代サフォーク公爵チャールズ・ブランドンと再婚しました。

この経緯は興味深いですよ。詳しくは別の機会に。

~~**◇◆◇**~~**◇◆◇**~~

ノルマンディー公国とルーアン

ルーアンは、ノルマンディー地域圏の首府、セーヌ=マリティーム県の県庁所在地です。

ルーアンの最初の教会は、260年頃に初代司教聖メロニウス(イングランド・ウェールズ出身)によって建てられたそうで、現在の大聖堂の下か近くにあったと考えられています。

たぶん、伝説と伝承が入り混じったんでしょうね。

260年頃のルーアンはローマの支配下にあり、ローマ皇帝ディオクレティアヌス帝はまだキリスト教を容認しておらず(キリスト教が迫害されていたと主張する時代)、フランク王国も存在しない時代に教会を建てられるのは、よほど地元の有力者がキリスト教に寛容でなければなりません。

まあ、それは置いといて・・・

ノルマンディー公国の始まり

ボールドウィン1世がフランドル辺境伯に任命され、ヴァイキング撃退という重要任務に勤しんでいたその時代、ルーアンRouenも度々、ヴァイキングの襲撃に遭っていました。

876年に、ヴァイキングのリーダーロロによってルーアンは占領されました。

ロロはノルウェー出身、またはデンマーク出身と言われています。

一括りにヴァイキングとは言っても、ノルウェー出かデンマーク出かは大切な気がしますが、わからないままのようでふわっとした感じです。

ロロについて私なりに調べてまとめてあるのですが、長くなるので別の機会に書きます。

***♦♢♢♦***

ヴァイキングの略奪行為に悩まされていた当時の王シャルル3世(在位893年 - 922年)は、「(フランスは海軍力が弱かったので)ヴァイキングに居住地を与えて味方に引き入れ、さらなるヴァイキングの襲来があった場合に海岸警備をさせればいい」と思ったのでしょう。

911年、シャルル3世はロロの軍隊に勝利し、サン=クレール=シュール=エプト条約を結んで、忠誠を誓ったロロにノルマンディー地方を与え、ノルマンディー公に任命しました。

昔のローマ帝国も同じ方法でゲルマン部族を管理していました。

イングランドのアルフレッド大王(在位:871年 - 899年)も、878年にデーン人(デンマークのヴァイキング)と和平を締結して、彼らに「デーンロウ」と呼ばれる地域を与えました。

ノルマンディーとは、古フランク語のnortman、または古ノース語のnordmaðrよりきており、どちらも「北の人間」を意味することから「北の人間の土地」(pays des hommes du Nord)を意味するそうです。

ノルマンディー公国が建設されると、イングランドのデーンロウからもデーン人の移住がありました。

***♦♢♢♦***

ロロにはポッパと言う名前の攫ってきた妻がおり、893年頃に生まれたウィリアム(ギョーム)1世ロングソードという息子がいました。

ロロは非キリスト教徒でしたが、洗礼を受け(洗礼名はロベール、またはロバート)、シャルル3世の娘ジゼルと結婚したということになっていますが、現在はジゼルがシャルル3世の娘だったのか疑問視されています。

バイキング(ノースマン=ノルマン)の首領ロロに統治されていたルーアン。

— Ai 愛と真実の翻訳メディア ∞ Love and Truth Translated Media (@and_translated) July 14, 2024

北の門を守るのはロロ。

さらに内部の北側にもロロのお墓に加え、バイキングの船の模型が保管されている。 pic.twitter.com/Hqo38hDW2W

イングランドとの関係

923年にシャルル3世は貴族の反乱により捕らえられ、幽閉のまま929年に亡くなりました。

シャルル3世の王妃で、イングランド・ウェセックス王エドワード大王の娘エドギフと、息子ルイ4世(3歳)はイングランドに亡命しました。

西フランク王には、ラウール(在位 923年 - 936年)が即位しました。

927年にロロの息子ウィリアム(ギョーム)1世ロングソードが、ノルマンディー公国を継承しましたが(治世927–942年)、ウィリアムが暗殺され亡くなると、その子のリシャール1世(リチャード)が継承しました。

リシャール1世は、治世(942年 – 996年)の間ノルマンディーの統治に集中し、フランス国内の政治や争いにはほとんど参加せず、国内の安定化に尽力しました。

封建制を導入し、ノルマン人同士のつながりを強めることにも努め、ノルマンディー公国は西フランクで最もまとまりのある強大な国に成長しました。

***♦♢♢♦***

リシャール1世の孫が、1066年にイングランドを征服したウィリアム1世征服王(在位 1066年 - 1087年)です。

そしてウィリアム征服王の王妃マティルダは、「フランダースの恋人たち」の記事に書いたボールドウィン1世とジュディスの子孫。

また、アルフレッド大王とマーシア王オファの子孫でもあります。

長くなるので、ちょっと飛ばします。詳しくは別の機会に。

こうして、ノルマンディーはフランス王国内にあるも、フランス王の臣下であるノルマンディー公爵がイングランド王になってしまったというややこしい関係性が生じることになります。

***♦♢♢♦***

1377年に百年戦争を始めた、プランタジネット朝のエドワード3世(在位1327年 - 1377年)は、ウィリアム征服王とマティルダの子ヘンリー1世から始まる流れです。

フランス王フィリップ4世(カペー朝)の娘イザベラとヘンリー2世の結婚によって、カペー朝(つまりカロリング)の血も入っています。

百年戦争の始まりについて、よかったらごちらもご覧ください。

フランスのノルマンディー侵攻 (1202年-1204年)

プランタジネット朝第3代イングランド王ジョン(在位 1199年 - 1216年)は、兄で獅子心王(Richard the Lionheart)と呼ばれたリチャード1世が中部フランスの戦いで戦死したため、王位を継承しました。

***♦♢♢♦***

リチャード1世は、第3回十字軍の英雄として名を馳せましたが、10年間の在位中イングランドに滞在したのはわずか6ヶ月でした。

こちらはプランタジネット朝時代のイングランド王リチャード獅子心王Richard Cœur de Lion(リチャード1世)のお墓。

— Ai 愛と真実の翻訳メディア ∞ Love and Truth Translated Media (@and_translated) July 14, 2024

ルーアンを愛したリチャード獅子心王の心臓はここルーアン大聖堂に納められているそうです。 pic.twitter.com/STwJE8uocE

***♦♢♢♦***

本筋では、ジョンではなく甥のアーサーが王位を継承者になるはずでした。

アーサーは、父のブルターニュ公ジョフロワ2世(ジェフリー)が亡くなったあと、母コンスタンスによってフランス宮廷で育てられていました。

嗣子がなかったリチャード1世の後継者とほぼ決められていましたが、予定外にリチャード1世が早く亡くなってしまい、アーサーがまだ12歳だったためジョンにお鉢が回ってきたのでした。

1203年、アーサーがジョン王の支持者に暗殺されたことをめぐって、アーサーの後見人だったフランス王フィリップ2世との戦争に発展しました。

ションはフランスとの戦闘にことごとく敗北し、1204年にノルマンディーを、1214年までにフランスにおける領地をほとんど喪失し、残ったのはアキテーヌの一部だけでした。

ノルマンディーが、イングランド王の手に一時的に戻ったのは1417年でした。

~~**◇◆◇**~~**◇◆◇**~~

百年戦争とジャンヌ・ダルク

「百年戦争」は休戦協定によって分けられた3つの段階に分けられます。

①エドワード戦争(1337年-1360年)

②キャロライン戦争(1369年-1389年)

③ランカスター朝戦争(1415年-1453年)

各段階の詳細は別の機会に書きますが、①と②ではイングランドが優位でした。

フランスは敗北が続き、商業に重要な地域をイングランドに封鎖された上にペスト大流行も重なり、壊滅的な状態でした。

ジャンヌ・ダルクが登場するのは③ランカスター朝戦争の後半。

フランス王はシャルル6世、シャルル7世の治世の時代です。

狂気王と呼ばれたシャルル6世

シャルル6世(在位1380年 - 1422年)は、20代半ばに統合失調症と見られるガラス妄想を発症したと言われています。

ガラス妄想 (glass delusion) は、主に中世・近世ヨーロッパで報告された精神障害の一種。罹患者は自分の体がガラスでできていると思い込み、なにかにぶつかると粉々に砕け散ってしまうという恐れを抱く。

シャルル6世の精神疾患は、近親婚の影響と言われています。

母のジャンヌ・ド・ブルボンは、祖父(ジャン2世)の従妹だったため、両親の結婚はローマ教皇から特免状を得たそうです。

ジャンヌ自身も、祖父ルイ1世、兄ルイ2世と同様に遺伝性疾患とみられる精神病を患っていたと言われています。

またシャルル6世の娘カトリーヌは、イングランドのヘンリー6世の母になっており、ヘンリー6世も最終的に精神病を発症したそうです。

私が思うに、精神疾患や難病にかかる人は、純粋な魂の持ち主なんですよね。

だから、家系や家族の闇のようなものを一人で背負ってしまうんです。

***♦♢♢♦***

シャルル6世は1400年頃までに統治が不可能な状態になったと言われています。(これは真実ではなく、プロパガンダの可能性もあると思います。)

その結果、宮廷は叔父のブルゴーニュ公フィリップ2世(豪胆公)を中心とするブルゴーニュ派と、シャルル6世の弟オルレアン公ルイを中心としたアルマニャック派に分裂し、主導権争いが展開されることになります。

この対立の焦点は教会大分裂(1378年から1417年)に関係していますが、話がまたややこしくなるので割愛します。

緑のポルトガルは当初アヴィニョン支持だったが、ローマ支持に転じた

***♦♢♢♦***

③ランカスター朝戦争(1415年-1453年)

このフランス王家の内乱に乗じてイングランド王ヘンリー5世 は、アルマニャック派、ブルゴーニュ派の争いに巧みに介入しました。

1415年、ヘンリー5世は支援の見返りとしてフランス王位の継承権譲渡とフランス領土の割譲、さらに多額の賠償金を要求し、アルマニャック派がこれを拒絶すると、ヘンリー5世はすかさずフランス北部に侵攻しました。

アジャンクールの戦いでは、アルマニャック派のオルレアン公らがイングランド軍の捕虜となり、フランス軍主力は壊滅しました。

アルマニャック派、ブルゴーニュ派の両派は、対英共闘のため和睦を模索するも、1419年にブルゴーニュ公ジャン1世が王太子シャルル(後のシャルル7世)に殺害され、対立は決定的になりました。

(このときシャルル7世は、父王シャルル6世により廃嫡されている)

次代のブルゴーニュ公フィリップ3世(善良公)はイングランドと同盟して、ヘンリー5世を支持して1420年にトロワ条約を結びました。

ヘンリー5世はシャルル6世の娘カトリーヌと結婚し、トロワ条約によってシャルル6世の死後はヘンリー5世がフランス王位を継承することなどが定められましたが、1422年8月にヘンリー5世は赤痢にかかり34歳で死去しました。

シャルル6世も同年10月に病死したそうです。

~~**◇◆◇**~~**◇◆◇**~~

シャルル7世とヘンリー6世

ヘンリー5世とカトリーヌ(キャサリン)の唯一の子として生まれたヘンリー6世は、1422年に生後9ヶ月で父の死によりイングランド王位を、2ヶ月後には母方の祖父・シャルル6世の死により(1420年のトロワ条約に従って)フランス王位を継承しました。

母カトリーヌは、精神疾患の家系の生まれであることからヘンリー6世の養育に関わることが許されず、1630年頃から秘書官オウエン・テューダーと内縁関係になり、オウエンとの間に生まれたエドマンドがのちにテューダー朝の開祖ヘンリー7世の父になりました。

(このときすでに薔薇戦争(1455年 - 1485年/1487年)の火種、いや、落とし種?があったのです)

ヘンリー6世の摂政には、叔父(ヘンリー5世の弟)であるベッドフォード公爵ジョン・オブ・ランカスターが任命され、彼がフランスでの戦争継続に当たりました。(1431年にジャンヌ・ダルクを火刑に処したことで有名)

***♦♢♢♦***

一方、シャルル6世の息子シャルル王太子(のちのシャルル7世)もアルマニャック派の支持のもとでフランス王位継承を宣言しましたが、ブルゴーニュ派は否認し、正式にフランス王として即位できませんでした。

シャルル7世は、フランス南部のブールジュに逃れていたため「ブルージュの王」と呼ばれていたそうです。

シャルル7世の母イザボー・ド・バヴィエール(ドイツ名はエリーザベト・フォン・バイエルン)は、ヴィッテルスバッハ家のバイエルン公(バイエルン=インゴルシュタット公)シュテファン3世のひとり娘。

母はミラノ公ベルナボ・ヴィスコンティの長女タッデア・ヴィスコンティ。

曽祖父は神聖ローマ皇帝ルートヴィヒ4世でした。

ヴィスコンティ家といえば、ローマ教皇や神聖ローマ皇帝と対立したり、いろいろある家系ですが、シャルル7世の母イザボー(エリザベート)は美しく賢い女性だったと言われています。

シャルル6世は一目で彼女を気に入り、二人は相思相愛の結婚生活だったようです。シャルル6世の発病後も。

二人の結婚式は、私が今まで聞いたこともないような、ロマンチックで凝ったものでした。映画になっていたらいいのになぁ。

***♦♢♢♦***

シャルル7世の戴冠

ところで、ヘンリー6世もシャルル7世もフランス国王を名乗っていたわけですが、どちらもまだランス大聖堂での戴冠を受けていませんでした。

フランク王国の国王クローヴィス以来、歴代フランス国王は伝統的にランス大聖堂で戴冠を行っていました。

キリスト教国では、国王の戴冠は「神に任命された王」の証という意味があるので、とても重要でした。

ヘンリー6世はまだ乳幼児だったし、周囲は戦地フランスへ向かう危険を冒すよりも戦争が終わって(イングランドがフランスを征服)してからでよいという心づもりだったのでしょう。

シャルル7世の場合は、ランスが敵のブルゴーニュ派の領土内にあったので近づくことさえ困難でした。

そのシャルル7世の戴冠を実現させたのがジャンヌ・ダルクだったのです。

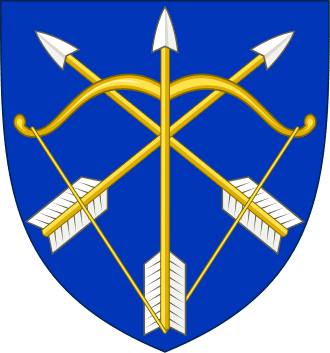

右にジャンヌ・ダルクが描かれている。

~~**◇◆◇**~~**◇◆◇**~~

百年戦争は、ほとんどの戦いがフランス国内で行われました。

イングランド軍の焦土作戦によってフランス経済は壊滅的な打撃を受けており、また当時のフランスはペストの大流行で人口減少が起きていました。

ジャンヌ・ダルクの名前が現れるのは、イングランドがフランス全土を掌中に収めかけていた1429年の初めごろでした。

オルレアンの乙女

ジャンヌは、現在のフランス東部ドンレミ(ドンレミ=ラ=ピュセル)という街で、裕福な農家の娘として生まれたと言われています。

※貴族の娘という説もあります。

ジャンヌ・ダルクと呼ばれるようになったのは、19世紀半ば以降で、それ以前は(正確な名前がわからなかったため)ラ・ピュセルまたはオルレアンの乙女と表現されています。

ダルクまたはダルク・デュ・リス家は、1405年にジャック・ダルク(ジャンヌの父)と地主の娘イザベル・ロメが結婚し、ジャンヌを含め5人の子どもが生まれました。

ジャックはドンレミの役人でもあったようです。ダルク家は、当時ドンレミで唯一の石造りの家で、大変裕福だったそうです。

ジャンヌは、王太子シャルルを助けてイングランドに占領されているフランス領を奪還せよという神の「声」を聞いたとされています。

1429年1月、ジャンヌはドンレミから近い、シャルル7世を支持するロベール・ド・ボードリクールのヴォークルール要塞へ行き、隊への参加の許可を得ました。

2月下旬、ジャンヌは男装して6人の兵士を伴い、11日間の旅をしてシャルル7世の居城があるシノンに到着したそうです。

ジャンヌは謁見が許され、シャルル7世に軍を立ち上げてフランスをイングランドから解放するよう訴えたそうです。

シャルル7世は、オルレアンの戦いにジャンヌを派遣することにしました。

オルレアン包囲戦(1428年10月12日 - 1429年5月8日)

オルレアンはフランス北中部のロワール川沿いの町で、フランスにとってもイングランドにとっても最後の砦だったと思われます。

オルレアンが陥落した場合は、イングランドが一気にフランス全土を征服する結果になったでしょう。

オルレアン包囲では、1428年10月12日より半年間にわたってイングランドが優勢でしたが、ジャンヌ・ダルクが到着して9日間で形勢逆転し、フランスが勝利しました。

勢いに乗じたフランスは、ロワール・キャンペーンでイングランド軍とブルゴーニュ軍を一掃しました。

1429年6月18日パテーの戦い(ジャンヌ・ダルクは戦闘に参加していない)の勝利によってランスへの道が開け、ついに悲願のシャルル7世の戴冠に向けて行進が始まりました。

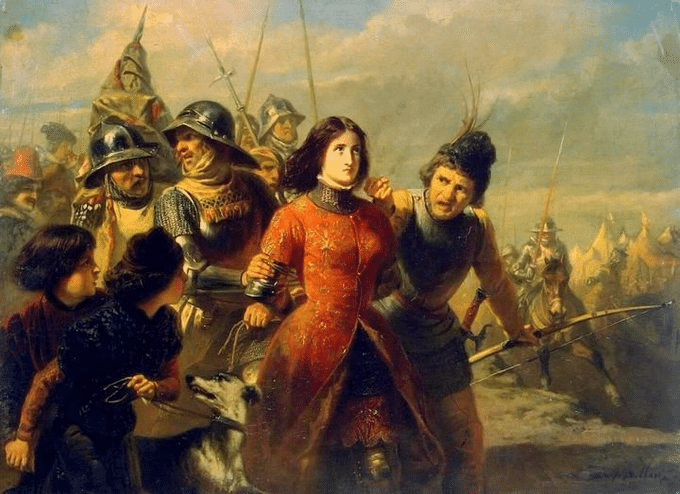

ジャンヌ・ダルクの処刑

フランス軍は7月16日にランスに到達し、17日にランス大聖堂でシャルル7世の戴冠が行われました。

当時の多くの人々が、一連の奇跡は神の意志の結果であると解釈しました。

その後もブルゴーニュ派との小戦争は続き、1430年5月23日のコンピエーニュ包囲戦でジャンヌは捕らえられ、身代金と引き換えにイングランド側に引き渡されました。

ジャンヌの裁判はルーアンで行われることになり、ブルゴーニュ派・親イングランド派の聖職者としてボーヴェの司教に任命されていたピエール・コーションが異端審問の裁判長を務めました。

これは、イングランドの命令によるジャンヌを処刑するための裁判でしたので、ジャンヌが何を言おうと無駄だったでしょうが。

ジャンヌの罪状は、教会の命令よりも、彼女が聞いたと主張する神の命令を優先したというものでした。

ジャンヌの処刑は、直前に彼女が「教会に従う」と署名した時に取りやめられたのですが、数日後、ジャンヌが(男装しない)誓いを破り「教会に不服従」の罪を犯したと報告されました。

ベッドフォード公爵ジョン・オブ・ランカスターの決定により、1431年5月30日にルーアンでジャンヌは火刑に処されました。

こちらは100年戦争時代にルーアンで火炙りの刑に処せられたジャンヌダルクの礼拝堂。(向かって右奥に位置) pic.twitter.com/2t2zg2NMXP

— Ai 愛と真実の翻訳メディア ∞ Love and Truth Translated Media (@and_translated) July 14, 2024

シャルル7世はジャンヌの身柄引き渡しに介入しなかったようで、後世には彼女を見殺しにしたと批判されました。

シャルル7世が身代金を払わなかった理由は現在もわかっていません。

***♦♢♢♦***

その後のイングランドとフランス

イングランドのヘンリー6世はまだ親政を始めていませんでしたが、シャルル7世の戴冠に対抗して1431年12月16日、パリのノートルダム大聖堂でヘンリー6世(当時10歳)は戴冠しました。

このときパリはイングランド軍が占領していたからですが、でも、ほら、フランス王は「ランス大聖堂」で戴冠するのが伝統なんですよね。

その後、1435年9月にベッドフォード公爵ジョン・オブ・ランカスターが死去し、同月にブルゴーニュ公フィリップ3世(善良公)とシャルル7世は和睦(アラスの和約)し、ブルゴーニュはフランス王の支持を表明して百年戦争から離脱しました。

ヘンリー6世が親政を始める前に百年戦争はほぼ終わっていましたが、ヘンリー6世はフランスとの和平を求めていたようです。

考えて見れば、シャルル7世とヘンリー6世は叔父と甥の関係ですね。

平和への最善の方法は、シャルル7世の王妃マリー・ダンジューの姪にあたるマーガレット・オブ・アンジューとの結婚であると重臣に説得され、1445年に二人は結婚しています。

このあと起きる薔薇戦争では、マーガレットの影響も大きいです。

***♦♢♢♦***

残念ながらヘンリー6世の願いもむなしく戦争は続き、決定的な終戦は1453年7月のカスティヨンの戦いでした。

カスティヨンの戦いでは、フランスにおけるイングランドの拠点は港町カレーのみとなりました。

もともとフランスの土地だったんですから、重要な港※のカレーが残っただけでもヨシなんじゃないかと思うんですけども。

※チョークポイント(choke point)

ちなみにイングランドがカレーをフランスに返したのは、第6次イタリア戦争の終結のカトー・カンブレジ条約(1559年)でした。

敗報を受け、ヘンリー6世は精神疾患に陥ったそうです。母方の祖父シャルル6世の遺伝と考えられていますが・・・。

上述したように純粋な魂の持ち主は、家系の闇のようなものを引き受けてしまうんだと思います。

シャルル7世のほうは、戦争で荒廃した国内の復興に励み、財政の再建などを行いましたが、晩年は息子ルイ11世との対立に苦しんだそうです。

シャルル7世は1461年7月22日に58歳で死去しました。

一説には食事を拒み餓死したと言われていますが、シャルル7世にも遺伝の症状が出ていたのかもしれません。

~~**◇◆◇**~~**◇◆◇**~~

いつものごとく、だらだら長い記事になってしまいました。

百年戦争を語りきることはできませんが、魅力的な人物がいたらまた綴っていきたいと思います。

最後までお読みくださりありがとうございました。ではまた。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?