アルパラが作るAI創作の未来

こんにちは。 BlendAIです。

本日はアルファパラダイスプロジェクト(略称アルパラ)が AI を用いどのように創作に貢献できるのかを解説します。

アルファパラダイスプロジェクトは、「デルタもん」をはじめとしたAIフレンドリーなキャラクターを24体作り出し、AIによる創作活動の推進を目指すプロジェクトです。

デルタもんと他のキャラクターの違いはご存知でしょうか? 今日はまだあまり知られてないデルタもんの仕掛けについてご紹介します。

デルタもんの自己紹介動画はこちらです。

以下がデルタもんの設定です。

https://blendai.jp/contents

生成AIに付随する諸問題

現在、生成AIを中心とするAIを創作に利用する行為に対しては、以下のような問題点が存在しています。

法的問題(主に著作権)

倫理的問題

1. の法的問題は、「学習」の際に主に問題とされます(「生成」の場合は、人間が創作した場合と同様の基準で判断されるため、AIによって新たな法的問題は存在しません)。

AIの学習の際には、多数の著作物(画像生成AIの場合は、イラスト等の画像)を必要とします。この学習行為が著作権等何らかの権利侵害ではないかという意見は、しばしば見られます。

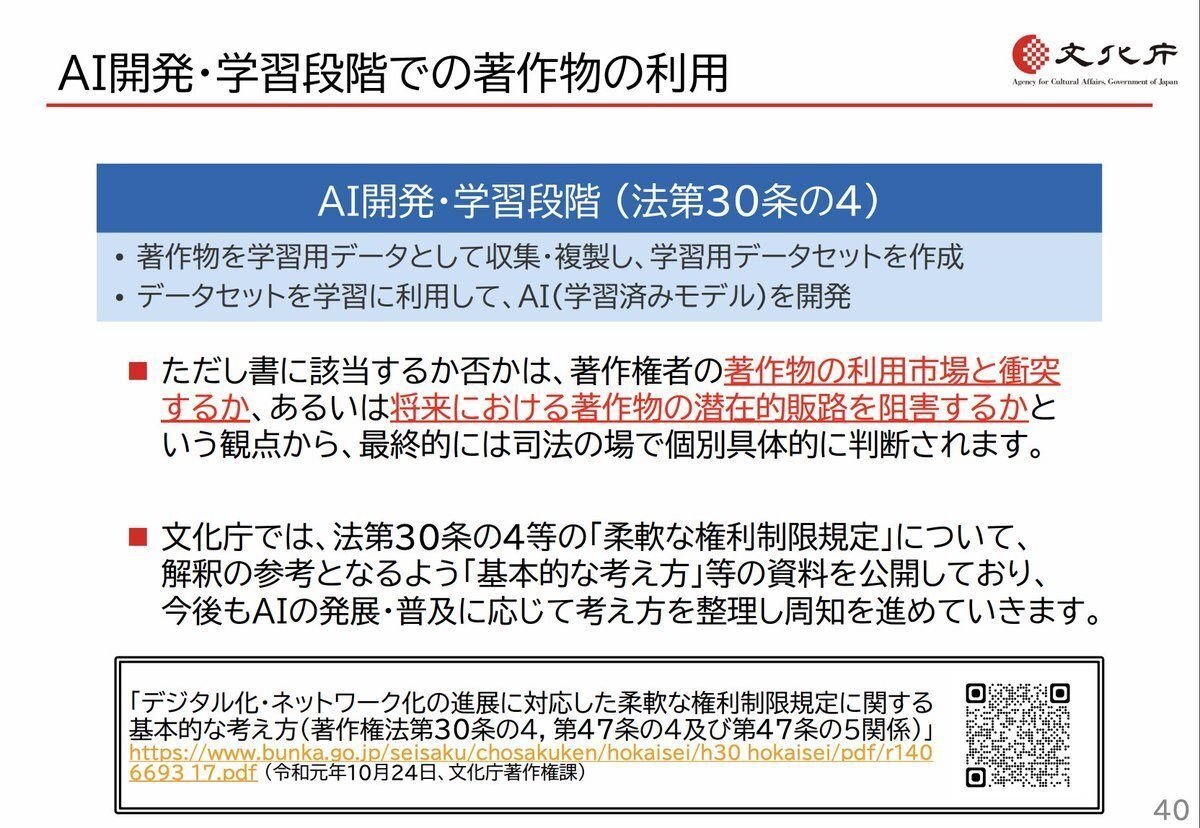

「学習」に関しては、著作権法第30条の4などにより基本的には合法とされています。

しかし、「著作物の利用市場と衝突するか、あるいは将来における著作物の潜在的販路を阻害するかという観点から、最終的には司法の場で個別具体的に判断され」るという観点も同時に存在します。「結局は訴訟にならないと合法か違法かはわからない」という訴訟リスクは依然として存在します。

2. の倫理的問題は、生成AI自体に対する忌避感です。法律とは別の次元で「AIは作品を盗んでいる」「人間の努力を無駄にする」等の忌避感を持つ人は一定数います。その結果、中止に追い込まれたイベントもあり、社会問題と言っていいレベルになっています。

「AI専用キャラクター」による問題解決

デルタもんは、この問題を解決する為の、以下の特徴を持つキャラクターです。

AI の利用を義務化

AI に関する利用を幅広く許可する

二次利用コンテンツも AI に利用できる

特定のアーティストに紐づいていない

公式が二次創作の素材を積極的に提供している

以下でそれぞれを説明します。

AIの利用を義務化

デルタもんは、二次創作の際にAIを利用することを義務化しています。生成AIを用いたり、デザインをAIで行ったり等、ほんの一部でもAIを利用する必要があります。これにより「AIを使ってる人」vs「AIを使わない人」の対立が起こらないようにしています。

AI に関する利用を幅広く許可する

デルタもんは、何らかの形でAIを利用していれば、営利目的も含め自由に用いることができます。利用規約さえ守れば、許可なく事業を行うことすら可能です。これにより、前述した生成AIに付随する訴訟リスクを無くすことができます。

二次利用コンテンツも AI に利用できる

デルタもんの二次創作は、制作した人に著作者人格権・著作権があります。しかし、それらの権利を理由として、AI学習に異議を述べてはならないと利用規約に明記しています。これにより「AIに作品を盗まれた」等という倫理的問題が起こらないようになっています。なお、AI学習以外には著作権は行使できる為、無断転載や盗作に対抗すること自体は可能です。

特定のアーティストに紐づいていない

前述の著作者人格権の問題と重複しますが、キャラクターを生み出したアーティストとキャラクターの結びつきが強い場合、どうしても柔軟な二次創作は難しくなります。また後々著作者人格権を行使されるのではないか、という問題も残ります。デルタもんは、制作時に著作権を譲り受け、かつ著作者人格権を誰に対しても行使しないという契約を交わしているので、特定のアーティストに依存するということがありません。

公式が二次創作の素材を積極的に提供している

デルタもんは公式配布の素材が多数存在します。これにより、二次創作が非常に行いやすいです。

豊富なデータセットが揃えられる

デルタもんを含め、ギリシア文字を題材とした24体のキャラクターを続けてリリースする予定です。上記の通り、24体のキャラクターの二次創作物は全てAIで学習可能です。これはつまり「法的・倫理的問題が存在しない、AI学習可能なデータセットがどんどん増えていく」ことを意味します。

デルタもんの公式素材や二次創作物は、永遠に、全世界において、どのように規制が変わろうとも自由にAIで学習でき、AIを利用して創作できます。

このことがデルタもんの最大の強みだと考えています。このモデルが世界の多くの場所で広まり、AIの自由な研究・創作を促進していくことをBlendAIは目指しています。

声優等のアーティストへの利益還元

声のAIによる無断利用がたびたび問題となっています。このようなことが起こらないように、BlendAI ではボイスの利用者に「会員番号」を発行し、利用の際にこれを付することをお願いすることによって、利用規約に従った正当な利用と、そうではない不当な利用を判別する試みを行っています。また、非営利や小さな売上の営利利用は許可しつつ、一定額以上売上の利用はライセンス制とし、声優に利益を還元しています。これにより「AIのおかげで声優の知名度・認知度が向上し、かつ利益配分も受けられる」ことを実現しています。

キャラクターデザインを行った人は「手書きのイラストを描く権利」を独占して保有しています。例としてデルタもんを挙げると、デルタもんはAIを使わなければ創作できませんが、キャラクターデザインをした人だけは完全手書きでデルタもんを描けます。「AIを使っていない」という、特別な価値をその人だけが提供できるのです。これには、大量生産品に対する一品物の伝統工芸品のような価値があります。

パラレルワールド設定による柔軟性

デルタもんは「未来からやってきたAIアンドロイド」という設定です。しかし「具体的にどの時代か」「どの時代のどの場所に到着したか」「どのような語尾で喋るか」「好きなものと苦手なものは何か」等の細かな設定は、アーティストによって変更することができます。

これは「ある人が創作するデルタもんは、その人が作ったパラレルワールドにおけるデルタもん」という設定があるからです。

従って、個人がオリジナル設定のデルタもんの小説シリーズを発表することもできますし、法人が自社のコンテンツ展開にデルタもんを利用することもできます。後者の例として、AICUさんの漫画シリーズがあります。

AI創作の幅を広げる

以上で述べた通り「デルタもんが広がれば広がるほど、AI学習のデータが集まり、創作の幅も広くなる」ことがおわかりになっていただけたと思います。「面白い!」と思っていただいた方は、ぜひともキャラクター設定や配布された公式素材を活用して創作してみてください。