ナラティヴ・アプローチ振り返り

先週末、日野原先生のやっている財団が主催で行われたナラティヴ・アプローチに関するフォーラムに発表者として出席したいました。そして、自分の中ではかなり整理され大きな発見がありました。メモ代わりの整理です。

ここでは、ナラティヴ行為の癒しとしての効用や、患者医療者関係に与える影響などについては言及しません。あくまでも、意思決定を行ううえでのナラティヴ・アプローチの重要性についてのみの整理となります。

フォーラム前、私が持っていたいくつかの疑問があります。それらは以下のようなことです。

・ Q1.なぜストーリーではなくナラティヴなのか

・ Q2.エビデンスとストーリーとの関係について

・ Q3.患者のナラティヴと、医療者側のストーリーとの関係

・ Q4.参入の副作用、特に、医療者自身の勝手な解釈を患者のナラティヴとしてしまう副作用についてどのように対処するべきか

一つ一つまとめていきます。

・ Q1.なぜストーリーではなくナラティヴなのか

ストーリーを「語る」という行為にいろいろな意味があるということがよくわかりました。そして、ストーリーは、語られない限りは存在しないし意識もされないということです。誰が、誰に、何を語るかということで、語りの内容であるストーリーは変化してきます。患者が患者の友人に語るときと、患者が看護師に語るときではそのストーリーの構成が変わってくるのです。すなわち、「語る」という行為がない限り、患者の中にもストーリーが構成されないということなのかと思います。

医療者は専門家として患者からストーリーを掘り起こしていきます。この作業は構造上困難を極めます。なぜならば、患者の目の前にいるその人間こそが患者の「語られない物語」を語らせないドミナントストーリーを持つ張本人であるからです。強力なドミナントストーリーを前にした時に、患者はそのドミナントな力に影響され、自分を主役から脇役に追いやろうとします。その意味では、専門家は患者のストーリーを掘り起こす人間としては適切でないかもしれません。一方で、臨床の場面では、患者が専門家と邂逅することにカメラが当たっているのです。「イマココ」に向かう「過去から今」の記述を掘り起こし、ここでどのようなストーリーを構築していくかについて考えるのであれば、専門家がナラティヴの聞き手となることが適切でしょう。第三者であり当事者でもある人間として、如何に語りというアクションを引き出し、そこにストーリーを展開していくかという技術は、単なる傾聴技術とは大きく異なりそうです。

・ Q2.エビデンスとストーリーとの関係について

私の発表の中で「ここがわかりやすかったです」と褒めていただいたところは「二つのストーリーはそのままでは邂逅しない」というところでした。「エビデンス」と「ナラティブ」を対立する、もしくは補完しあう構造としてとらえることに自分は困難を感じていました。なぜならエビデンスは「止まっている」のにナラティヴは「動いている」からです。

もう一つ自分の中で整理がついていたこととしては、患者と医療者が出会うとき、医療者側は医療者側の「ストーリー」を持っているということです。そして、そのストーリーは医療者にとっては反復されるものであり、医療者の中で共有されます。最もわかりやすいストーリーは「この患者はXXという病気を持っているか?」ということをゴールに進んでいく探索と評価のストーリーであり、「このXXという病気をもつ患者に対してベストの治療を提供し、ベストな結果が生まれる」という、治療効果というアウトカムに突き進んでいくストーリーです。そして、そのストーリーは、患者-医療者関係においてほとんどの場合ドミナント(支配的)なストーリーとなります。

医療者側のドミナント・ストーリーをドミナントなものにさせている大きな基盤がいわゆる「エビデンス」です。エビデンスは、その強弱、さらには効果の大小に関わらず、医療者側の「共通言語」として認識されているため、少なくとも患者個人が保有している、患者自身にとっての根拠に比較して支配力が強いと考えてよいと思います。医療者側に流れているストーリーがドミナントになる理由は、そのストーリーが医療者全体で共有できるものである(とトレーニングされる)ということと、もうひとつはそのストーリーに「客観」という強い見方がついているということなのだと私は考えています。

・ Q3.患者のナラティヴと、医療者側のストーリーとの関係

このフォーラムで私が気がついたことは「ナラティヴを焼き付けることは、いままでエビデンスに依存してきた医療者に対してのやさしい情報化のプロセスだ」ということです。

医療者側にストーリーがあるとともに患者側にストーリーがあります。これは容易に理解できます。今度は「医療者側にストーリーがある」ということについて理解することと同じように、「患者側にエビデンスがある」ということを理解することが医療者に望まれるのです。しかし、物語を物語のまま受け入れて、目の前にいる患者との関係性に反映させることができるほど医療者は器用ではありません。ここで必要になってくることは「ストーリーの情報化」なのだと理解しました。情報は止まっています。患者の人生をありのまま受け止める上で、動いているものを止まっているかのように受け止めることは誠実な方法ではないのかもしれません。しかし、ここでストーリーや感情をRepresentation(表象化)することで、医療者は初めて患者側に患者固有の「エビデンス」が存在することを知ることができます。すなわち、患者が医療者に対して語るという行為は、患者が持つ固有の考え、文脈、筋道などの本来動いているものを、あえて止めることによって、それらを情報化し、患者固有の「エビデンス」として焼き付けるという機能を持っているのではないかと解釈しました。

そうなってくると、やはり医療者側が持つ「エビデンス」と、患者が持つ「ナラティヴ」との対立、もしくは保管の構造ではなくなってきます。患者側も医療者側も「ストーリー」を持っていて、そのストーリーを裏付けるための「エビデンス」を情報として焼き付けていくプロセスがある、ということになるのだと思いました。これはかなりエキサイティングです。これらがうまくいけば、患者の専門家である患者と、医療の専門家である医療者は、それぞれのストーリーを交差させていくことができます。そして、お互いが持つ「根拠」について敬意を払うことができます。

新たな問いとしては、意思決定の根拠を情報化することで、私たちは何を失うのか、という問いです。これについてはもう少し考えてみたいと思います。

・ Q4.参入の副作用、特に、医療者自身の勝手な解釈を患者のナラティヴとしてしまう副作用についてどのように対処するべきか

ここについては、あまり気の聞いた答えをまだ見出せていません。「全人的」を自称する医療者がしばしば患者の価値観を自分の価値観で塗りつぶしてしまう害と同じように、患者のストーリーに想像力を馳せる医療者が、その想像力によって患者の「語られない物語」を自分の好きな色に染め上げてしまう危険性について、医療者は常に自覚的である必要があります。「染め上げず、掘り起こす」という技術はかなり高度な技術なのだろう、というところまでは整理がついています。では、その具体的なスキルは何か、ということについてはまだもやもやしたままです。文章精読や絵画鑑賞は、「掘り起こす」技術を高めるとともに「染め上げる」ことに気がつかない危険性も持っている気がします。教育として言うのであれば、そこで同じ絵画を見た人間同士が「あなたにはどう見えたのか?」という問いを掘り下げて分析するような仕組みがあるとよいかもしれません。ひょっとしたら、リタシャロンはとっくにそんなところまでカリキュラムに落とし込んでいるのかもしれませんが。

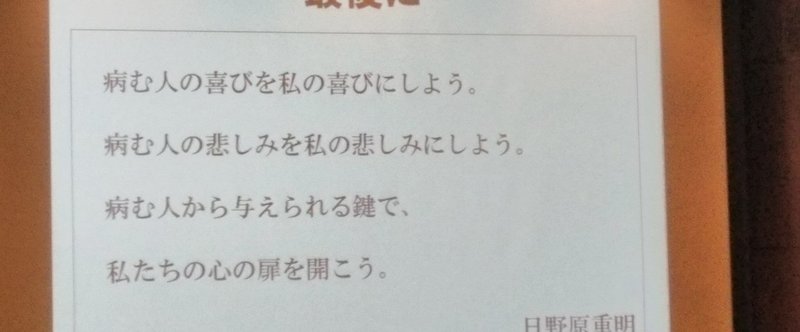

最後に、写真に表記した日野原先生のこの言葉はナイス過ぎます。「病む人から与えられる鍵で 私たちの心の扉を開こう」というのは、まさに関係性の逆転です。宇宙で最もおそろしい104才ですね。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?