旧東海道ウォーク⑮ 吉原宿→蒲原宿

2022年10月8日(土)~9日(日)

三島を朝出発して、吉原宿まで到達。日没までもう少し歩いて1泊し、翌9日(日)の朝、富士川を渡ります。

1.富士市の市街地を抜けて

2.再び、富士市の市街地を抜けて

3.富士川を渡る

4.岩淵

5.東名高速・東海道新幹線

6.<第十五番>蒲原宿

1.富士市の市街地を抜けて

吉原宿の西木戸跡を過ぎ、現富士市の市街地を抜けます。

富士市は製紙や自動車関連を中心とした工業都市。旧吉原市と旧富士市の間にあたるこの辺りは、近年市街地として整備された地区のようで、市役所・中央公園・病院・ショッピングセンターなどが集中しています。

(かつては直進していたのでしょう)

富士宮市北部、富士山西麓から流れる潤井川(うるいがわ)を渡ります。

2.間宿

県総合庁舎の前に、間宿(あいのしゅく)の案内板があります。

吉原宿は前後どちらも隣の宿場までは10㎞以上。西の蒲原宿までの間は、ここ本市場が間宿として機能していたようです。

この先、南北を走る4車線道路を越えるのですが、中央分離帯が行く手を阻んでました。

まもなく1本の道と交差します。JR身延線の旧線路跡です。

身延線は廃線になったわけではなく、このあと現線路とも交差しますが、東海道線の富士駅からの分岐ルートを変更したことで、旧線跡が生まれました。

王子製紙の関連会社の工場脇を進み、本市場の一里塚跡がありました。

なお、次の三十五里目の一里塚は、存在したのか不明とのこと。

旧道を歩き始めてから、一里塚を楽しみにするようになったのですが、これは残念ですね。

富士駅前につながるアーケードにぶつかりました。時刻は17時30分。日も暮れてきたので、今日はここで中断します。

ホテルまで少し距離がありますが、コミュニティーバスがこの近くから出ているので、利用しましょう。

2.再び、富士市の市街地を抜けて

10月9日(日)、3連休の中日。

昨夜の天気予報では、これから向かう静岡市方面は夕方から雨予報。予定を早めて6時にホテルを出発。

富士市の観光スローガンでしょうか。

今日の行程は、富士山を背に西へ向かいますが、気持ちを奮い立たせてくれます。

昨夜の中断地点まで来ました。時刻は6時40分、スタート。

昨日、旧線跡で出会った身延線。今度は現役の路線と交差です。

富士川の流れが近づいてきました。

2.富士川を渡る

富士川の東岸に、明治天皇御小休止の碑があります。

富士川を越える場所は、水量や季節により、多少異なっていたようです。なにせ日本三大急流を越えるのですから、最も安全かつ効率的なルートを使うのは、当然のこと。

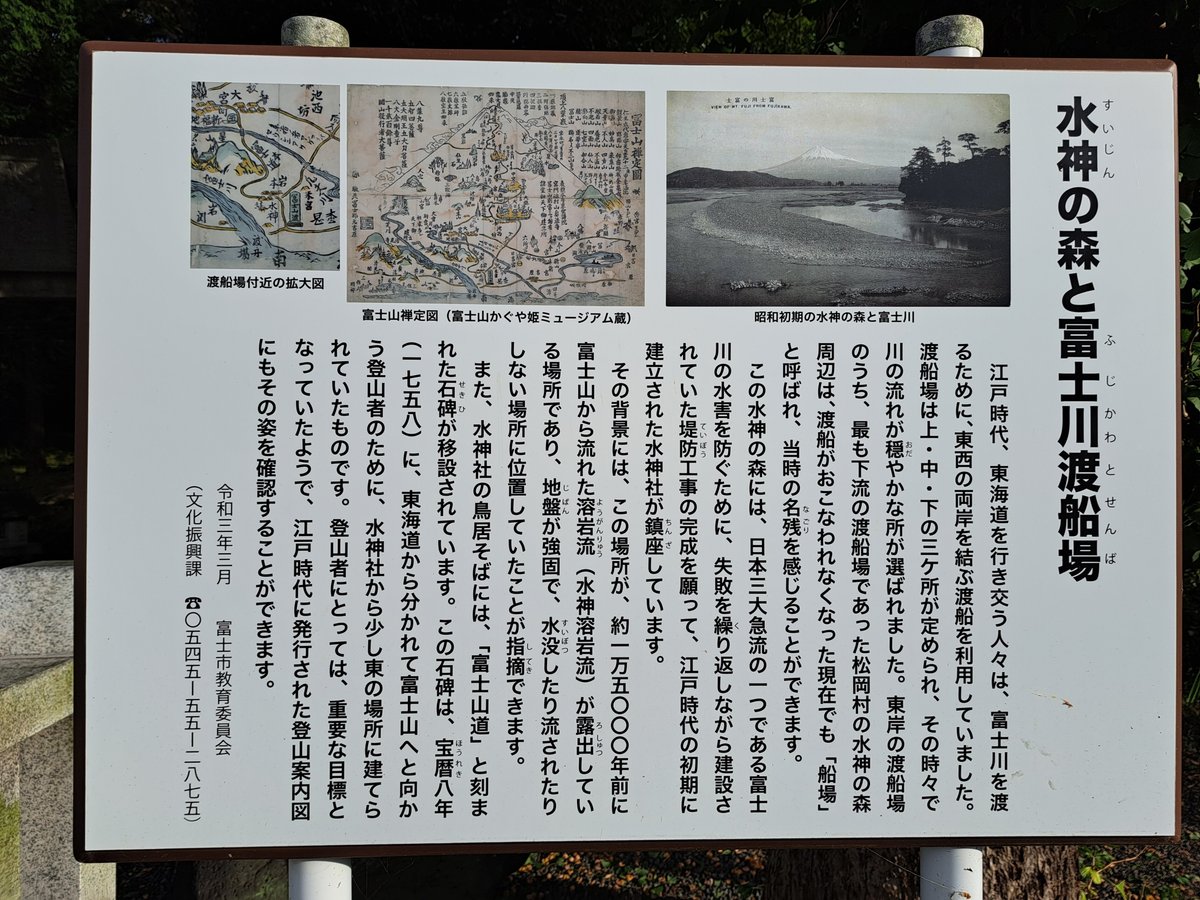

川を見下ろす水神の森にある、その名も水神社。富士川越えの発着地の一つでした。

現在の富士川橋(県道396号)は、実際の渡船ルートのやや南側になるようです。

さすが日本を代表する大河川、川幅も広く、水量も豊かです。

この先、蒲原宿へ向かう道を少しそれて、渡船場跡の方向へ向かいます。

。

西岸の渡船城跡は、正確にはわかっていないようですが、おそらくこの辺りだと思われます。

江戸から来た旅人は、川岸からこの道を上り、身支度を整え、西へ向かったのでしょう。

当時の風景を想像するとなんだかわくわくしてきます。

それでは、旧東海道に戻り、蒲原宿を目指します。

4.岩淵

富士川を越えた西岸の集落は、岩淵という地名です。

かつては、富士川の渡船場として、また間宿として、栄えたとのこと。

この辺りは立派な常夜灯がいくつも残っており、かつての街道筋であることがわかります。

このあたり、岩淵も間宿だったようです。富士川越えの西岸として栄えたのでしょうか、立派な旧家がいくつも残っています。

日本橋から三十七里目、岩淵の一里塚が現れました。一つ前の三十五里目は見つかっていないので、久々の一里塚です。

東西の両塚が残っているのは、うれしいです。

「秋葉山」と書かれたものが多く、静岡県遠州を中心に全国に広まった「秋葉信仰」が、この辺りにも多かったようです。

4.東名高速・東海道新幹線

進んできた道が直進すると下り坂になる、その手前の角を、右へ曲がります。

この先を下りると今の富士川河口近くに出ますが、江戸時代は富士川の流れが変わったり、太平洋の高潮の影響を受けやすく、危険を避けるために山側を通るようになりました。

その山のほうへ進むと、東名高速の下をくぐります。

さきほど富士川橋で遠望しましたが、この旅で初めての遭遇です。

かつてのこの辺りの茶屋の名物だった、「栗の粉餅」。東海道の旅人や富士川の舟運人足に喜ばれた味を、旧道沿いの和洋菓子店、ツル家さんで販売しています。

朝9時前で、残念ながら買うことはできませんでした。

旧道が鉄道によって分断されている場所は、これまでにもあり、迂回して踏切を渡ったりしてましたが、今度は新幹線が相手です。

しかし、左へ行かずそのまま右の旧道を進んでると、こんなアンダーパスがありました。

みかん畑の中を進みます。

道なりに進み、東名高速を跨いで反対側へ出ます。

橋を渡り、富士市から静岡市へ入りました。

すぐに急な下り坂となり、その向こうに太平洋が。

絶好のロケーションです。

静岡県に入って、緑色の松のマークが増えました。

貼る場所が決まっていないのか、あちこちにあるのが面白い。

日本橋から三十八里目、蒲原の一里塚跡です。

塚は全く残っていませんが、塚跡の碑は個人宅の一角にあり、住宅の建物もそこだけ凹型になっています。

まもなく、蒲原宿に入ります。

6.<第十五番>蒲原宿

一里塚を越えてすぐ、東木戸跡がありました。。

蒲原宿については、事前にあまり調べてませんでしたが、小さい街並みを丁寧に大事に残して、それらを見せる工夫が感じられる集落でした。

蒲原宿の問屋を勤めた家の土蔵が、木屋江戸資料館として紹介されています。

当時の貴重な資料が多く残っているようで、事前に連絡すれば拝観できるようです。

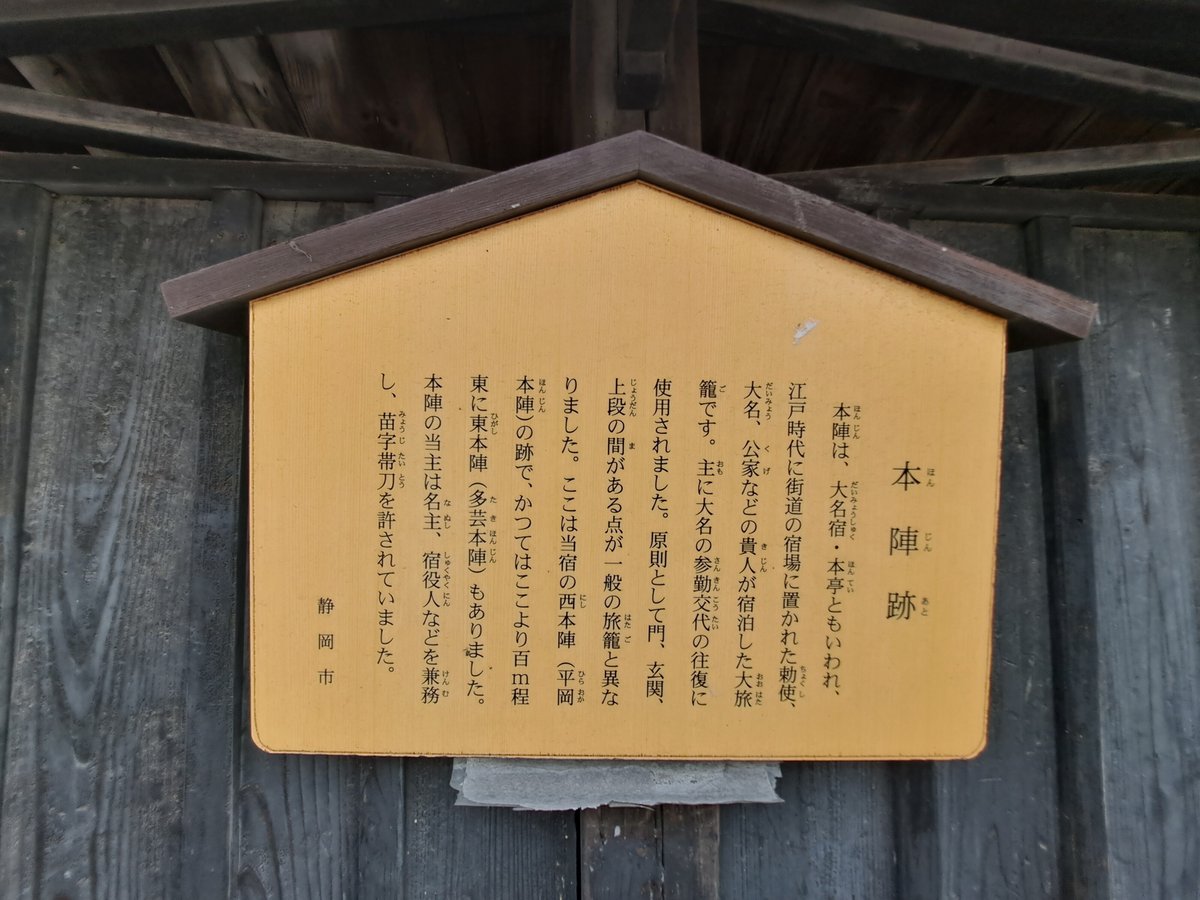

本陣は一軒。9時20分に到着。

江戸時代だけではなく、その後の明治から大正期の建物も、多く残されていました。

蒲原宿はここで終了。もっとじっくり訪れたい場所でした。

次の由比宿まで、ウォーキングを続けましょう。