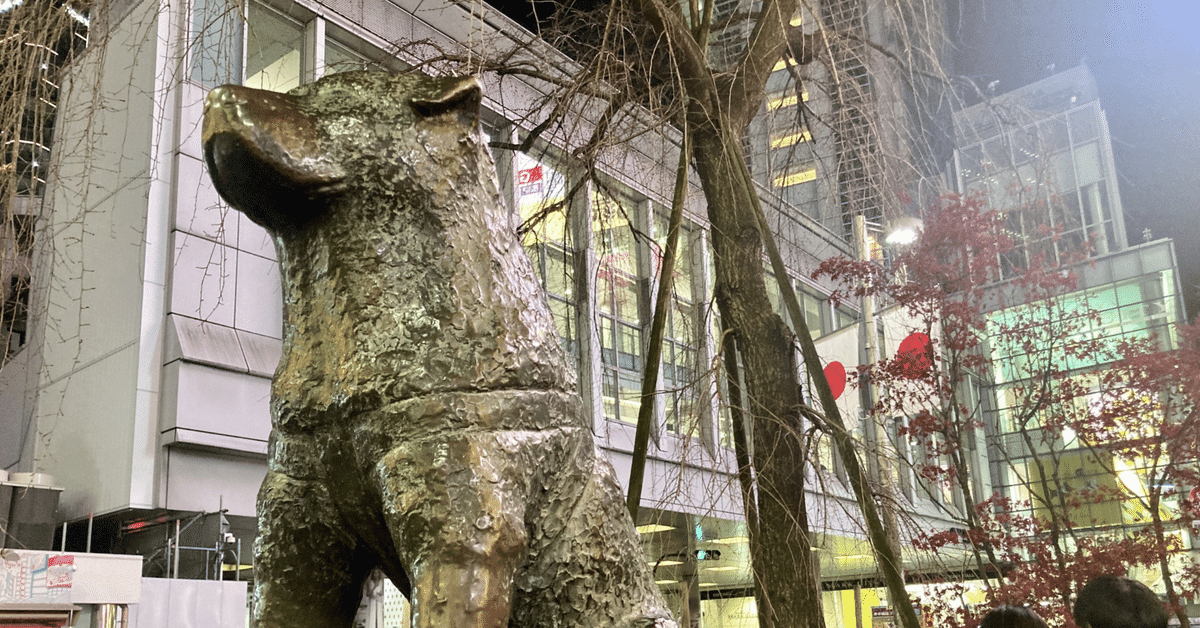

【短編小説】韋駄天ハチ公

きょうは福太郎の従妹、沙織ちゃんの結婚式だ。なんでも東京の渋谷駅に近いビルの高級レストランで披露宴なんだそうな。昨日も沙織ちゃんから電話があった。

「福ちゃん、おハナばあちゃんは足が悪いから、一緒に連れ

てきてあげてな。福ちゃんはちょっとアホやけど、渋谷はわかるやろ。駅を出たらタクシー乗って行き先いえば、道に迷わんから大丈夫やな!ほな、頼むな!」

「確かにちょっとアホやけど、渋谷くらい知ってるで!任せとき!」

沙織ちゃんにそう言われ、新幹線から山手線に乗り換えて無事渋谷駅にやってきた、副太郎とおハナばあちゃん。駅から出ようと改札口にやってきて、ハタと困った。

周りの客は、みんなカードやスマホをタッチして改札口を出入りしているが、福太郎がいくら目を近づけてみても、新幹線の切符を入れる、入り口が、ない。

「福太郎、何しとるんや?」

「ばあちゃん、切符入れる所がないんや。」

「そんなアホなことがあるかいな。どれか一台ぐらい、切符も使えるんとちゃうか?」

「うーんと、うーんと・・・全部見たけど、ないで。」

「ほんなら切符をピッと当てたら、通れるんちゃうか?」

「そやな、やってみるわ。」

福太郎は一旦3mほど戻ると、さも東京人のように颯爽と歩きながら切符をスマホ風に改札口のセンサーに当てた。が、キンコンピンポン音が鳴り、出口の扉が閉まった。

「閉まってしまった。」

「アホ、ダジャレいうとる場合やないわ。駅員さんはおらんのかいな?」

「・・・おらん。東京にも無人駅があるんやなあ・・・」

福太郎はしばらく考え、ある考えが閃いた。

「ばあちゃん、カードの人にくっついて通ったら、うまく出られるんとちゃうやろか?」

「福太郎、おまえ、アホかと思ったら、頭ええなあ。」

「へへへ、そやろ、やるときはやるんや。見とってや。」

福太郎は、背の高い大柄な男性を選び、さりげなくその人のすぐ後ろにぴったりとくっついて改札を通ろうとした。

が、すぐにキンコンピンポン音が鳴り、男性と福太郎のわずかな隙間で素早く扉が閉まった。

「この扉すごいで!こんな短い隙間に気付いて閉まりよった。やっぱり渋谷はハイテクやなあ。」

「福太郎、どないする?もう時間、あんまりないで。」

福太郎はしばらく考え、ある考えが閃いた。

「ばあちゃん、ほれ、見てみ、ハトは平気で改札を行き来しよるで。ワシが人間やからあかんのや。ハトくらいの大きさやったら通れるんとちゃうやろか?」

「ほんまや、ハトは通っとる。福太郎もハトになるか?」

「ハトにはなれんけど、ハトぐらいの背丈になればええ、ちゅうことや!」

福太郎は、一旦3mほど戻ると、いきなり地面に倒れ込み、自衛隊の匍匐前進のように地面を這いつくばって改札を通ろうとした。もう少しで改札を抜けようとする福太郎の顔の前に、駅員の革靴が立ちふさがった。

「お客さん、何してるんですか?」

「・・・渋谷駅は匍匐前進は禁止ですか?」

「いや、そうじゃなくて、無賃乗車はいけません。」

「ワシ男やでチンはちゃんと付いてます、ちっさいけど。」

「・・・Suicaとか無いんですか?」

「スイカは無いけど、551蓬莱の豚まんならありまっせ!大阪土産の定番ですわ!」

「そうじゃなくて、交通用 ICカードとか。」

「ワシ、カードとか苦手ですねん。何事も現金主義ですねん。」

「どうも大阪から来られたようですが、切符とか持ってないんですか?」

「あ、切符?切符ならありまっせ、ほれ、この通り2枚。」

若い駅員は、福太郎から新幹線の特急券と乗車券を受け取って確認している。そこへおハナばあちゃんが声をかけた。

「駅員さんでっか?この切符で改札口を出ようとしとるんですが、切符が全然使えませんのですわ。なんでですの?」

「ああ、ここは ICカード専用改札口ですからね。JR東日本では、混雑緩和のために ICカード専用改札口を増やしているんです。」

「ほんなら、切符はもう使えんちゅうことですか?電車に乗るのに切符では乗れんということですかいな?」

「いえいえ、混雑する改札口だけ ICカード専用にしてるんで、他の改札口に行けば、まだ切符を使える改札機は残ってますよ。この切符も使えますよ。」

「それは、どこにありますのん?」

「今いらした道を300mぐらい真っすぐ戻って、右へ曲がって100mぐらいしたら、ありますよ。そちらへどうぞ。」

駅員は切符を福太郎に返すと、振り返って帰ろうとした。

切符を受け取った福太郎、顔を上げて駅員に言った。

「ちょっと待ってぇな駅員さん。」

「何ですか?」

「ワシはまだ若いからええけど、このおハナばあちゃんは足が悪いんや。そんな足の悪い年寄りを300mも400mも歩かせるんでっか? ワシはな、ワシはアホやけど、このばあちゃんやじいちゃんから聞きましたで。昔から大きな駅の駅長さんや駅員さんちゅうたら、その町の名士やと。いつも正確に列車を走らせ、街の人の事を想い、何かあったら率先して人助けをする立派な人やと。北海道の小さな駅の駅長さんでも清く正しく凛々しく、世のため人のために『ポッポ屋』でも尽くしとった。ワシ、健さんの心意気に涙が出ましたわ。それが、この大東京の大都会の渋谷の駅員さんは、『この改札は切符は使えないから足の悪い年寄りでも、切符の使える遠い改札口まで歩いて行け』と言わはりますのか?今の日本の鉄道員ちゅうのは、そんな慈悲も人情もない人間になってしまはったんですか?ワシは情けないわ!」

「福太郎、もうええがな、この駅員さんにも鉄道会社の事情ちゅうもんがあるやろうし、こんな大混雑した人間だらけの駅で、人情だ、情けだ、ちゅうのも難儀な話や。ほれ、もう沙織ちゃんの披露宴の始まる時間や、400mくらいナンボのもんじゃ、ワテの足なんか気にせんと、はようタクシー乗り場まで行くでえ。」

「ちょっと待ったぁ!」

上半身だけ振り返った半身姿で、福太郎とおハナばあちゃんの話を聞いていた駅員が、全身で振り返った。

「話を聞けば、そこのお若い人の理屈ももっともだ!確かに明治5年、初めて新橋―横浜間に陸蒸気が走って以来、鉄道員は世のため人のために働いてきた、人情と心意気の仕事にちげえねえ!いくら世の中がデジタル化になろうがハイテクになろうが、鉄道員がその心意気を忘れちゃあ、先輩たちに顔向けできねえというもんだ。聞けばそのおハナおばあちゃんとやら、おみ足が悪いとか。しかも、お孫さんか誰か大切なお身内の披露宴のために、わざわざ紋付ではるばる大阪からこの渋谷にいらっしゃったとか。そんな話を聞いたんじゃ、このアタシだって黙っちゃいられねえ。披露宴は何時からですかい?」

「お昼の12時で。」

「それじゃあもうあんまり時間がねえ。わかりました、ここはアタシがおばあちゃんを負ぶってタクシー乗り場に一番近い改札口まで参りましょう、さあ!」

そう言って駅員はおハナばあちゃんの前に背中を向けてしゃがみ込んだ。

「そうかい、なんだか知らないが、申し訳ないねえ。」

「ささ、お早く!」

おハナばあちゃんは駅員の背中につかまると、しかと駅員の肩から胸に両手をかけた。

「福太郎さんとやら、とんだ無粋な事を言って申し訳なかった。ここで江戸っ子駅員の心意気をお見せしまさぁ。さあ、アタシと一緒に走ってくんなせえ。行きますぜ!」

そういうと、駅員はおハナおばあちゃんを負ぶって立ち上がり、一気に渋谷駅構内を走り出した。福太郎もその後を追って突っ走った。

学生、会社員、親子連れ、個人事業主、職人、遊び人、反社、音楽家、プー太郎、ヒッピー、自称アイドル、会社役員、プロデューサー、インストラクター、塾講師、料理人、アルバイター、などなど有象無象の人々がごった返す日曜の渋谷の駅構内の人混みを絶妙に避けて突っ走るおばあさんを背負った駅員と福太郎。それはまるで明治の新橋ー横浜を走りだした陸蒸気のようだった。

タクシー乗り場を前にした別の改札口で切符を機械に吸い込ませ、そのままタクシーにおばあさんと福太郎を乗せて、駅員はようやく笑顔で頭を下げた。

「福太郎さんとやら、あーたの啖呵で目が覚めやした。お二人とも、どうか、この先もお気を付けて。」

「駅員さん、このご恩は一生忘れまへん。せめてお名前だけでも教えてくれなはれ!」

「なーに、名乗るほどの者じゃございやせん。強いて言うなら、渋谷駅の韋駄天ハチ公、とでもしておいておくんなせぇ。」

タクシーが走り出しても、駅員は深々とお辞儀をし、ずっと頭を下げたままだった。

その姿を見て、福太郎は思った。

「ワシもアホやけど、あの駅員さんも、アホやなぁ・・・」

ようやく顔を上げた駅員の口許が「ワン!」と吠えた。

完

※この物語はフィクションです。JR渋谷駅に切符の使えない改札口があるかどうかは定かではありません。

文責:birdfilm 増田達彦