Marcel Proust

マルセル・プルースト

1871.7.10-1922.11.18

『失われた時を求めて』

他人(ひと)のことは置いておいて。『カラマーゾフの兄弟』には全て書かれているわけではない、とは言われているが、今は僕にとって『カラマーゾフの兄弟』はどうでもよくて(『白痴』『罪と罰』は今も好き)この『失われた時を求めて』を実際、読書中、読んでいる時が、一つの確かな、人生の歓びである。

ブームもいろいろあって、作家の人気も浮き沈みがあり、そういったスーパースターたちは亡くなった後も後世に影響を与え、感動を与えてくれる。あんなに隆盛であったヘミングウェイが去り、村上春樹らの尽力でフィッツジェラルドが人気になって久しい。ナボコフの偉大さが改めて評価され、最近ではフェルナンド・ペソアの異常人気がある。ヴァージニア・ウルフの再評価。でもそもそもそれは元々のパワーの再発見でしかない。夏目漱石が読者にある程度の人間経験を必要として楽しませる反面、『心は孤独な狩人』のカーソン・マッカラーズは23歳でこれを書いた、そういう天才もいる。須賀敦子の美しい文体は相変わらず僕を良い気持ちにさせる。

書名に意味もなく「村上春樹」の名前を入れるのが流行ったが(売れるからだろう)今は、「プルースト」の名前を入れるのが旬なのだろうか。

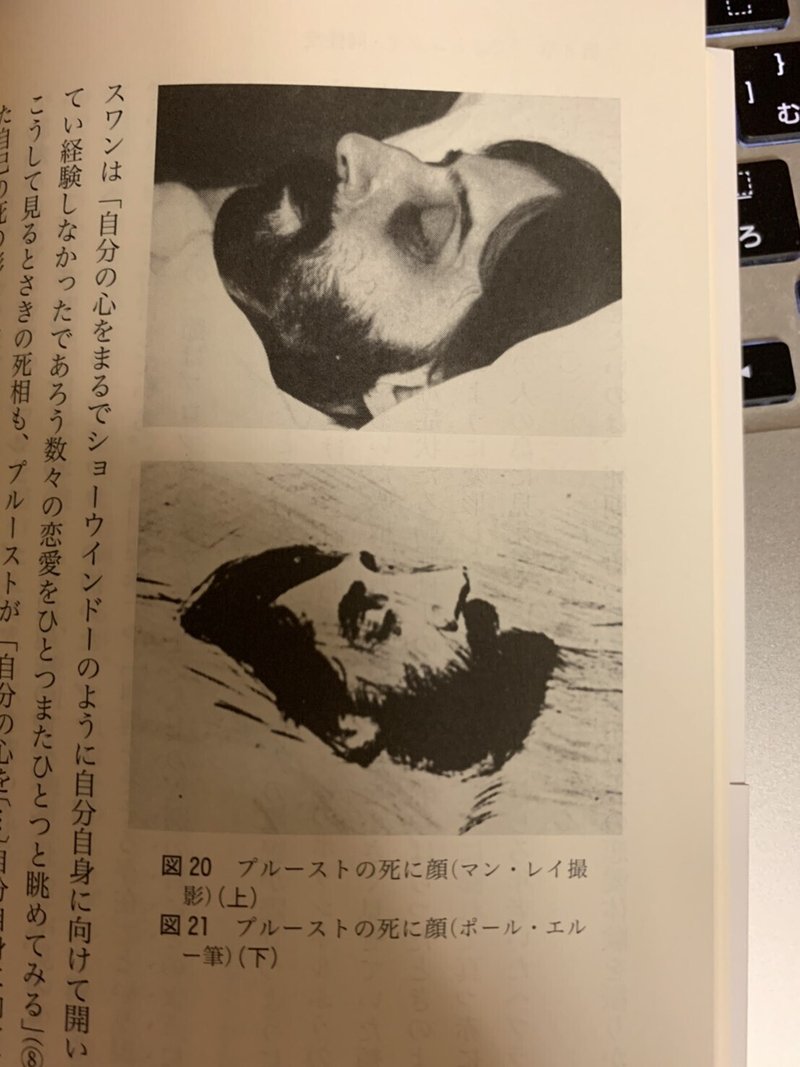

1922年プルーストが死んだ時、ポール・ヴァレリーは、自分は『失われた時を求めて』の第一編さえろくに読んでないのだがと断った上で、『新フランス評論』の追悼号にこう書いた。

プルーストの作品の興味は一つ一つの断片のなかにある。この本はどこを開くも自由である。

収容所のプルースト (境界の文学) (日本語) 単行本 – 2018/1/27

Joseph Czapski (原著), ジョゼフ チャプスキ (著), 岩津 航 (翻訳)

ポーランド人画家のジョゼフ・チャプスキが記憶だけを頼りにプルーストの講義を強制収容所でする。

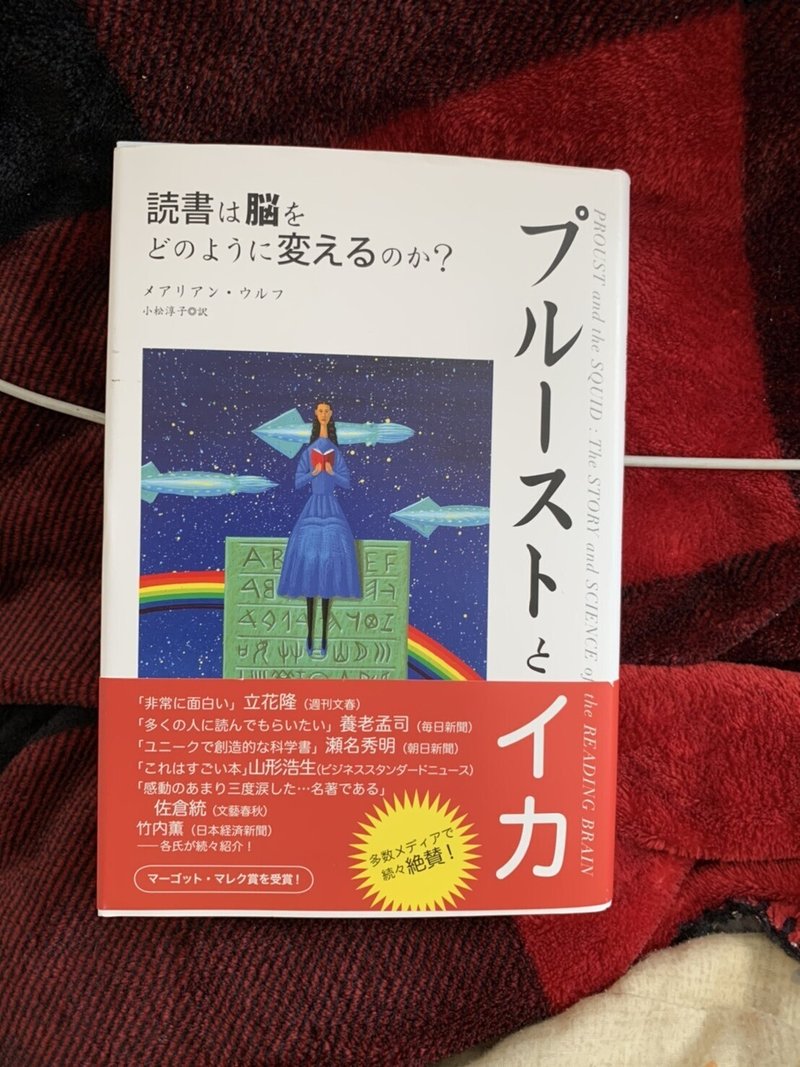

プルーストとイカ―読書は脳をどのように変えるのか? (日本語) ハードカバー – 2008/10/2

メアリアン・ウルフ (著), 小松 淳子 (翻訳)

原書は2007年。

プルースト『読書について』

お気に入りの一冊を手にして過ごした一日・・・子どもの頃、あれほど満ち足りて送った日々はあるまい。ほかの人々の一日を埋め尽くしているように思え、自分としては神聖な喜びを妨げる低俗なこととして片付けていたあらゆること、たとえば、一番おもしろい下りにさしかかったところで、遊びに誘いに来る友だち;ページに釘付けになっている目を引き離したり、読書場所を変えさせたりする迷惑な蜂やまばゆい日差し;家から持って出たのに、頭上の青空で太陽が陰ってきても手つかずのままベンチの脇に置きっぱなしになっているおやつ;時分時になれば、家に帰らなければならないし、食べているあいだも、さっさと済ませて、読みかけの章を読み終えることしか考えていなかった夕食。そうしたことすべてを、読書は面倒なこととしか感じさせなかったはずなのに、私たちの記憶には、それがむしろ実に甘やかに(今にして思えば、当時あれほど熱心に読んだ内容よりはるかに貴重に思われるほど)刻み込まれていて、今も、あの頃に読んだ本のページをめくることがあるとすれば、それは過ぎ去った日々の記録をとどめている唯一の暦がそれらの本であるから、そのページの端々に、今はもう存在しない住まいや池の面影を垣間見たいと思うからにほかならない。

今ではよく知られているように、人類はそもそも初めから、私たちはけっして、生まれながらにして文字を読めたわけではない。人類が文字を読むことを発見したのは、たかだか数千年前なのであると、メアリアン・ウルフは言う。読むと言うのは歴史上最も素晴らしい発明のひとつだ。

読書の真髄は、孤独のただなかにあってもコミュニケーションを実らせることができる奇跡にあると思う。

マルセル・プルースト

同様に、私たちの考え方や考えることも、大半は、私たちが読んだものから生じた見識や連想に基づいている。作家ジョセフ・エプスタインの言葉を借りれば、「どんな文筆家の伝記も、いつ、どんなものを読んだか、長々と論じておけば間違いない。ある意味、私たちを作り上げているのは、私たちが読んだものなのだから」。

『プルーストとイカ』19ページ

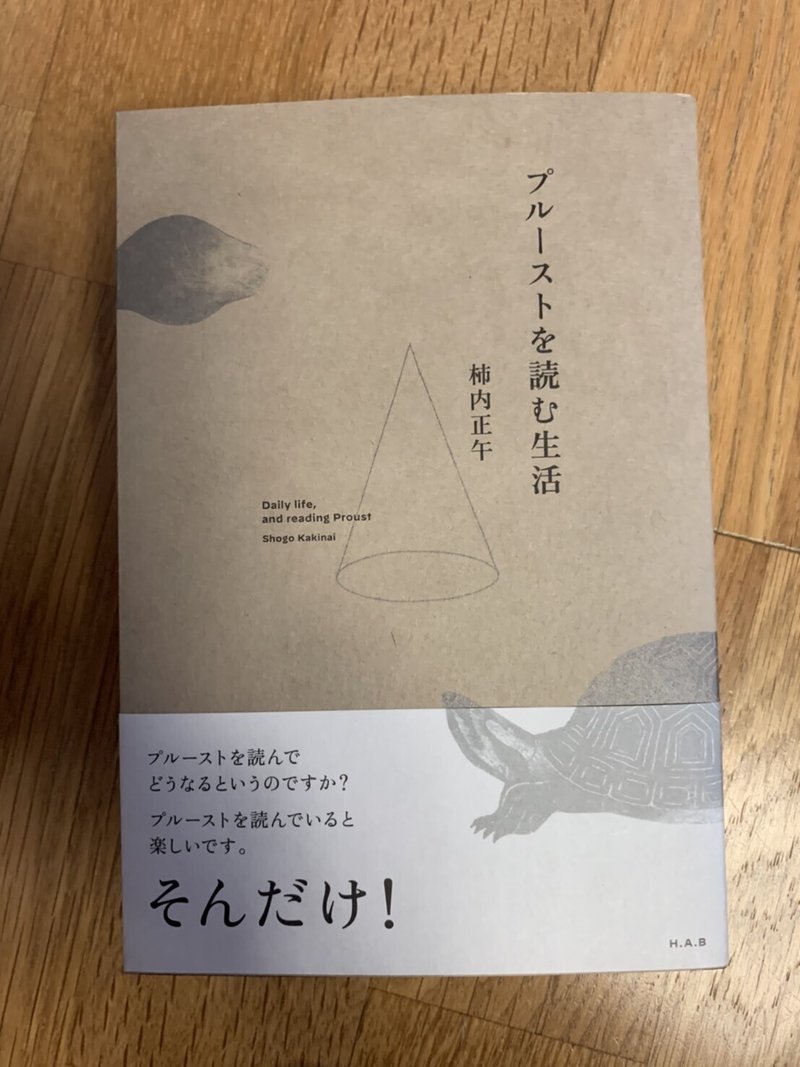

プルーストを読む生活 (日本語) 単行本 – 2021/1/15

柿内正午 (著)

でも、ほんとは、日常生活から芸術が生まれるんじゃなくて、芸術が日常生活を支えているんですよね。だから、みんながふだん使っている美意識とか価値観っていうのは、ぜんぶ、本は文学が作り出しているもので。

保坂和志

プルーストはあれだけの文章をすべて手で書いた。

プルーストがキーボードを手にしたら『失われた時を求めて』は一体どうなっていただろうか。死ぬ間際までタイプした清書原稿に手書きで修正を入れていたというプルーストのことだから、いまでもプリントアウトした原稿に猛然と赤を入れるかもしれない。

奥さんと共有している我が家における信条があって、それは「言語化は最高」というものだ。夫婦であろうとなかろうとなんでもいいのだが、どれだけ愛し合っていようと信頼し合っていようと、「言わなくてもわかる」ことなど一つたりともありえない、というのが僕らの共通認識だ。

言葉では、完全に相手と分かり合えないと、養老孟司先生もおっしゃっていた。本人が考えたことの一部分が言葉になり相手に伝わり、その一部分を相手が理解するだろう。しかしその中で、人間は論理的に思考できる、それでいくらか補填するのだろう、なんて。

養老孟司の話。

2021年1月にNHKで『まいにち養老先生、ときどきまる』を放送していた。まる、というのは養老先生の愛猫の「まる」という雄猫で、2020年12月18歳(人間では90歳くらい)で死んだ。鎌倉での生活の番組であった。その中での養老孟司の言葉。

もともと そういうものを表すものじゃない

言葉というのは

「あっちに牛がいる」「狼がいる」

そういう情報を伝達するための道具

それがどんどん時代が過ぎると

自分の言い分を言うのに変わっていく

もともとの言葉の使い方じゃない

料理が典型だけど結局「美味(うま)い」としか言えない

どのくらい・どういうふうに美味いかは

本人じゃないと分からない

自分の考えていること 感じていることを

言葉は最終的に表現できない

「苦しそうだな」」とは思うけど

どのくらい・どんなとかは分からない

見た目というのはとても大切だ。

『失われた時を求めて』の「私」はすぐに女の人を好きになるきらいがある。どうかと思うが僕だってルールーのことをよく知らないくせに見た目だけで好きになっている。どうかと思う。

ルールーというのは『ファイナルファンタジー10』の色っぽいお姉さんキャラクターだそうです。

ルグランダン、愛すべきスノッブ。

https://sibaccio.blogspot.com/2019/09/blog-post14.html

プルーストに限らず、いろんな本を読んでらっしゃいます。

プルーストへの扉 (日本語) 単行本 – 2021/1/23

ファニー・ピション (著), 高遠 弘美 (翻訳)

この本は、一言で言えば『失われた時を求めて』を読んでみたいと思っていただくこと、それに尽きるとのことです。読んでみましょう。

『失われた時を求めて』は七篇からなってます、とこの作者。

「スワン家のほうへ」

「花咲く乙女たちのかげに」

「ゲルマントの方」

「ソドムとゴモラ」

「囚われの女」

「消え去ったアルベルチーヌ」

「見いだされた時」

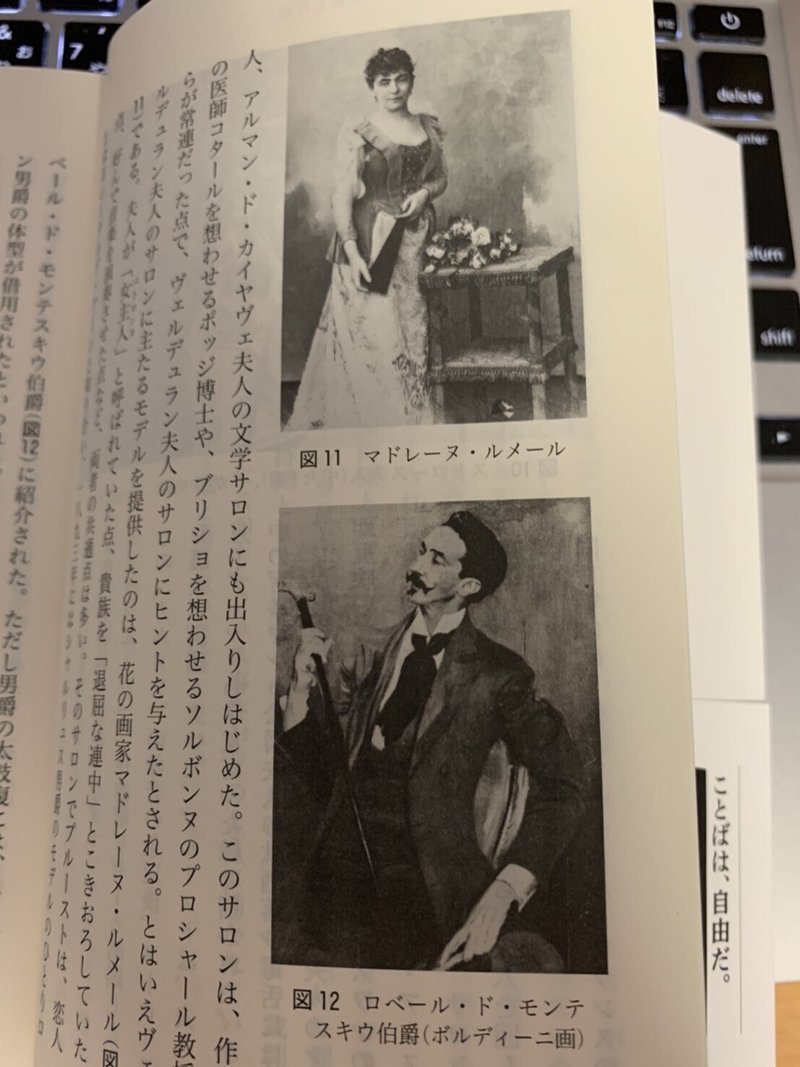

プルーストはルーブル美術館に通いつめていたそうだ。アナトール・フランスを師とします。弟ロベールは父と同じ医者になった。『楽しみと日々』が1896年6月に出版した最初の本になる。この本、画家マドレーヌ・ルメールの挿絵で、アナトール・フランスの序文が合ったが、立派な美術品でも合ったので値段が高く売れなかった。この本について悪意に満ちた批評を書いた作家ジャン・ロランと決闘したが両者怪我がなかった。プルーストは臆病でなかったので、決闘寸前になることが数回あった。『ジャン・サントゥイユ』は未完で死後、1952年刊行される。

プルーストの情熱はいつも長続きしない。長続きしない、いいねえ、その性格。

イギリスの批評家ジョン・ラスキンの著作を、英語が得意でなかったので母親と友人に手伝ってもらい、『アミアンの聖書』『胡麻と百合』の翻訳を刊行した。ラスキン研究でフランス各地の大聖堂をめぐり、ヴェネチアに旅をします。ラスキンからプルーストが学んだのは、藝術家とは日常生活のあらゆるもののなかに美を見出す能力に恵まれた万物の「翻訳者」であるという考えだった。『胡麻と百合』の序文でプルーストは、読書について読者がひとりで考える足がかりとして役に立つはずの一時的な受動の時間であると書きました。

ラスキンへの情熱が冷めた後、1902年ベルトランド・ド・フェヌロン(プルーストが恋愛感情を覚えていたもうひとりの友人で、『失われた時を求めて』のサン・ルーのモデルのひとり)とオランダへ行った。特にフェルメールを称賛した。

相思相愛なるものが存在することは知っています。しかし、残念ながらそこに至る秘訣がわかりません。ーーー書簡

プルーストは女性を愛する男性的な男性に惹かれた。プルーストは生涯何度も同じ策略を用いて男性に近づいた。それはその男性の妻や愛人に恋するふりをしたのです。嫉妬が自分への愛を掻き立てると信じて疑わなかったのでした。

1903年プルーストの父アドリアンが脳出血で亡くなった。プルーストは自分が父の唯一の心配の種だったと痛感して後悔(書簡)します。未完成の仕事、自分の素行、社交界への出入りで無駄な時間、自分の健康状態などのせいで両親に心配をかけた。

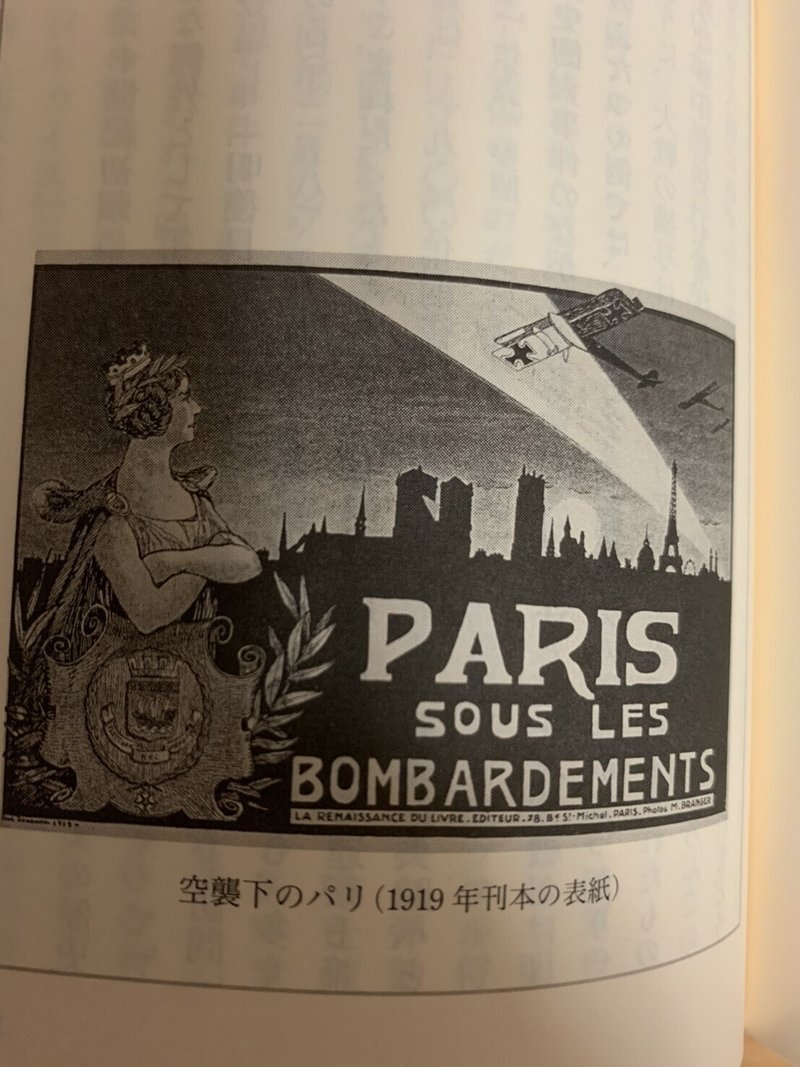

1905年政教分離法公布。プルーストは喘息で具合が悪くほとんど外出できなかった。医者を拒否し、吸入器と麻酔薬を使い横臥していた。エレーヌ・グレフュールの結婚式に赴いた時の動画が発見され、(検索サイトで「プルースト 動画」)1分余りの動画で、35秒くらいから階段を駆け降りてくる青年がプルーストだそうです。

プルーストの母は尿毒症の発作のあと1905年9月26日に他界。

1907年、カブールに何度も行く。その頃発明された自動車の虜になる。毎晩、プルーストはカジノへ行き、バカラで負けていた。株式投機でも損失し相続した財産を減らす。プルーストは単純なゲームが好きで、チェスにはうんざりしていた。

『失われた時を求めて』第一篇を発表するまで空白の17年と言われていたが、実は原稿を書いていて、死後、『ジャン・サントゥイユ』あと1954年に出版された『サント・ブーヴに反論する』(1908年から1910年に書かれた)がある。

『失われた時を求めて』ーー死ぬ前に書く(1913年〜1922年)

小紙片と大聖堂のような小説。小学生が使うような学習帳一杯に文字を書いた。ノートに加筆修正を加え、ページの余白に紙切れ(パプロールと言います)を各ページに貼り付け、パプロールとパプロールが次々繋がりになっていった結果、大作『失われた時を求めて』になった。

1911年第一篇「スワン家のほうへ」が完成。最終篇「見いだされた時」のたくさんの原稿が書かれた。小説の最初と最後が同時期に書かれた。膨らんだ中央部分にアルフレッド・アゴスティネリの死と戦争があった。8年で1500ページから3000ページに増大する。アルフレッド・アゴスティネリは秘書となり関係したいのなら金銭を要求した。好きな飛行機を買ってやるとお願いして、しかしアルフレッド・アゴスティネリはその飛行機事故で亡くなる。

売春宿でSMショーを見て作品の参考にする。

1919年『失われた時を求めて』第二篇「花咲く乙女たちのかげに」が刊行。ゴングール賞受賞。

なぜプルーストを読むのでしょうか。

読書という経験を深めるために

「それはたぶん『千夜一夜物語』と同じくらい長く、と同時にそれとはまったく異なる書物となるだろう」 「見いだされた時」

読者自身がプルースト派になる。読者一人一人が自らの好きな要素をそこに見い出すことができる。

要約するより読むほうが楽だから。

「生の本質を求めた生活」

実際よりもほんうらしく見える登場上人物と出会うために。

唯一、マルセルという名前が現れるのが「囚われの女」のなか。

シャルル・スワン。

フランソワーズ。

アルベルチーヌ。アルベルチーヌ・シモネ。ベル・エポックという新しい時代。

シャルリュス男爵。

オリアーヌ・ド・ゲルマント公爵夫人。

シドニー・ヴェルデュラン。

彼女は自らの悲しみを癒す慰めをたただひとつだけ見いだしていた。それは他人の幸福をぶち壊しにすることだった。ーーー「囚われの女」

友人たち---アルベール・ブロックとロベール・ド・サン・ルー。

家族。

レオニ叔母。

アドルフ叔父。

母親と祖母。「心情の間歇(かんけつ)」ある出来事とほんとうにその意味を理解する時は一致しない。

藝術家たち。

大作家ベルゴット。語り手の鍾愛(しょうあい)の対象。スワンの友人。フェルメールの『デルフトの眺望』を観にいた展覧会で死ぬ場面は圧巻。「黄色の小さな壁」と繰り返しながら死ぬ。

印象派画家エルスチール。「ビッシュさん」

劇女優ラ・ベルマ。

音楽家ヴァントゥイユ。大伯母たちのピアノ教師。

ヴェルデュラン夫人の「一党」 ---コタール、ブリショ、サニエット。

コタール医師。

ブリショ。ソルボンヌ大学教授。

サニエット。かつて文書館で働いていた。「小さな核」サニエットを侮辱するのは、ヴェルデュラン夫妻が毎週水曜日の会食者たちに用意する残酷な見世物に過ぎない。

その屈辱な場面。”白人が受けた傷が血の味を思い出させた人食い人種の集団に似ていた。---「ソドムとゴモラ」”

シャルル・モレル(愛称シャルリ)。ヴァイオリニスト。アドルフ叔父の侍従の息子。神経衰弱。

ルグランダン。スノッブを隠すスノッブの典型。(スノッブ

上品ぶったり教養ありげに振舞ったりする、鼻持ちならない人。

▷ snob) 貴族を軽蔑しているが、それは貴族の家に招かれない反動。

彼はメゼグリーズ伯爵という名前になる。

「プルースト効果」とは特定の匂いでそれに関連する記憶や感情を呼び起こす現象。

プルースト効果の実験と結果 (日本語) 単行本 – 2019/9/12

佐々木 愛 (著)

マルセル・プルーストの誕生 〔新編プルースト論考〕 (日本語) 単行本 – 2013/4/24

鈴木 道彦 (著)

この本、買ったんだけど、amazon co jpのこの本の試し読み、全ての本全体を試し読みできるようなのだが、本当だろうか。試し読みじゃなくて、無料全部読みじゃん。違うかな。・・ほとんどのページ読めるが、読めないページもあるようだ。

以上に述べたのは、私のプルースト遍歴のごく簡略化した軌跡である。振り返ると、若いときにプルーストに出会ったということは、私の人生の方向を決める大きな事件だった。だから私の人生は彼によって作られたのだという気がするくらいである。しかもプルーストは『見出された時』のなかで、自分の本を読む読者は、実は読者自身を読んでいるのだということを、繰り返し述べている。最初に『失われた時を求めて』を通読した学生時代から、私はその言葉を信じて、彼のなかに自分を読みこんできた。したがって、私はプルーストによって作られながら、同時に自分のプルーストを作ってきたとも言えるだろう。 38ページ

第一編『スワン家の方へ』観光後のインタビュー。

文体というものは、ある人びとが考えているのとちがって、いささかも文の飾りではありません。技術の問題ですらありません。それは---画家における色彩のように---ヴィジョンの質であり、われわれ各人が見ていて他人には見えない特殊な宇宙の啓示です。

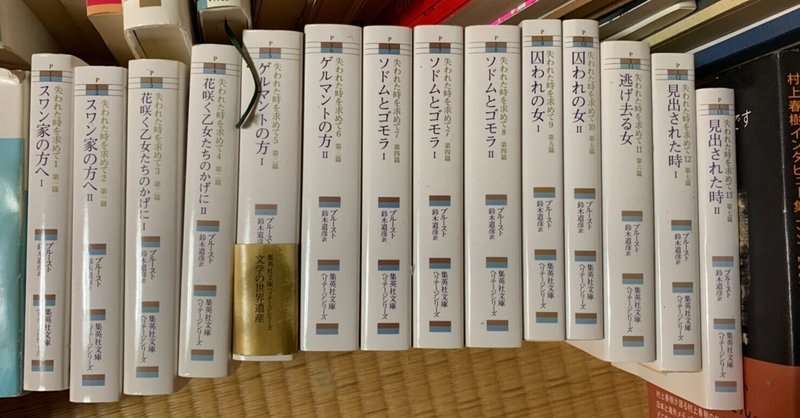

僕の持ってる(一度全部数年前に読んだ、ページをめくった記憶がある)のは

失われた時を求めて 文庫版 全13巻完結セット (集英社文庫ヘリテージ) (日本語) 文庫 – 2013/7/2

マルセル・プルースト (著), 鈴木 道彦 (翻訳)

芸術によってのみ、私たちは自分自身からぬけ出して、ひとりの他人がこの宇宙をどんなふうに見ているかを知ることができる。それは私たちの宇宙と同じではなく、その風景は月世界のそれのように私たちには知られずに終わるところだった。芸術のおかげで私たちは、たった一つの自分の世界だけを見るかわりに、多数の世界を見ることができる。そして私たちは、独創的な芸術家の数だけの世界を自由にするのである。(訳 XII,423-424)

おそらくフランス人にとっても、兎にも角にも『失われた時を求めて』をすべて読んだ時「プルーストを読んだぞ!」と叫ぶそうである。『カラマーゾフの兄弟』を読んだことがない人と読んだことがある人が区分されるように、『失われた時を求めて』を読んだあとは、人間が変わるのだ。

私はケルト人の信仰を、きわめて理にかなったものだと思うが、それによれば、死によって奪い去られた者の魂は、なにか人間以下の存在、たとえば動物や、植物や、または無生物のなかにとらえられている。なるほどその魂は、私たちがたまたまその木のそばを通りかかり、これを封じこめているものを手に入れる日まで、多くの人にとってけっして訪れることのないこの日までは、私たちにとって失われてままだ。しかしその日になると、死者たちの魂は喜びに震えて私たちを呼び求め、こちらがそれを彼らだと認めるやいなや、たちまち呪いは破れる。私たちが解放した魂は死に打ち克って、ふたたび帰ってきて私たちといっしょに生きるのである。

(1,107)

折にふれ物に感じて思い出すのが、せめてもの 慰藉 ( いしゃ ) である、死者に対しての心づくしである。 西田幾多郎

私たちの過去について同様だ。過去を思い出そうとつとめるのは無駄骨であり、知性のいっさいの努力は空しい。過去は知性の領域外の、知性の手の届かないところで、たとえば予想もしなかった品物の中に(この品物の与える感覚のなかに)潜んでいる。私たちが生きているうちにこの品物に出会わないか、それは偶然に夜のである。 (1,107-108)

『失われた時を求めて』の文庫本をmacbook pro(そろそろ新しいのが欲しいが、なかなか快適で壊れない、vaioなどは二年ごとに10個ほど買い替えたのに)前の机の端に両手で支えて、指をあれこれ動かしながら、読む。ほんと、楽しい。喜び、楽しみ、この時間。いい。いい。

予感した。この先、あと、何回となく、僕は『失われた時を求めて』を折りを見て、読むだろう。最初から、途中から、好きなところから。いつもそれはプルーストだろう。その時間、読書の時間、大切な時間、と。

抄訳版 失われた時を求めて 文庫版 全3巻完結セット (集英社文庫) (日本語) 文庫 – 2012/2/1

マルセル・プルースト (著), 鈴木 道彦 (翻訳)

さて「失われた時を求めて」は作品を読んでいただくということにして。。。

作家になるまでの話。わかった、こんな小説を書こうと決心するところで終わる。いろんなきっかけでいろんな思い出がよみがえり、楽しい時をすごそう。ママから「おやすみ」のキスを待つ少年。紅茶にひたしたプチット・マドレーヌを口にした途端、コンブレーというところで口にしたマドレーヌを思い出す。「スワン家の方へ」と「ゲルマントの方へ」の二方向に登場人物が分かれる。同性愛。バレエ・リュス。ドレーフェス事件。登場人物、何人いるのですか。

『失われた時を求めて』は未完の小説で、おそらくプルーストは生きている間中、幾度も加筆を行ったであろう。生前刊行されたのは、第四篇『ソドムとゴモラ』までで、残りは死後に出版された。第五篇、第六篇、第七篇はいまだに議論が絶えず、特に第六編『逃げ去る女』の本文をどう確定するか論議のいとまがない。第六篇が『消え去ったアルベルチーヌ』と称されることもある。

鈴木 道彦 (翻訳)では。

「スワン家の方へ」

「花咲く少女たちのかげに」

「ゲルマントの方」

「ソドムとゴモラ」

「囚(とら)われの女」

「逃げる女」

「見いだされた時」

鈴木 道彦 (翻訳)はとても訳者が言われるように、読みやすい。ずんずん進んで、読了してから、もっと深く、深く作品を楽しむためにいろいろとする、人の生きている時間は短いのは残念、150年くらいお金に困らず、健康で、リア銃していて、読書したいものである(希望、幸せ)。

主人公はマンセル、ではない。

「見出された時」にて、プルーストは繰り返し

「自分の本を読む読者は、実は読者自身を読んでいるのだ」

と繰り返し述べている。プルーストによって自分自身が作られ、同時に自分のプルーストになっていくのか。

失われた時を求めて 全一冊 (新潮モダン・クラシックス) (日本語) 単行本 – 2015/5/29

失われた時を求めて フランスコミック版 スワン家のほうへ (日本語) 単行本(ソフトカバー) – 2016/10/1

「失われた時を求めて」の完読を求めて 「スワン家の方へ」精読 単行本 – 2019/8/23

鹿島 茂 (著)

2021年4月吉川一義訳を手に入れて、ぼちぼち読んでいこうと思っている。

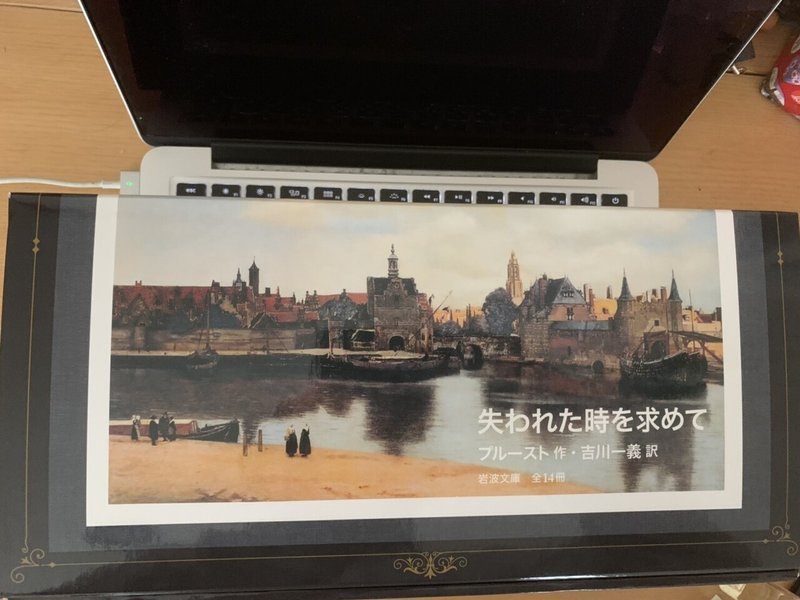

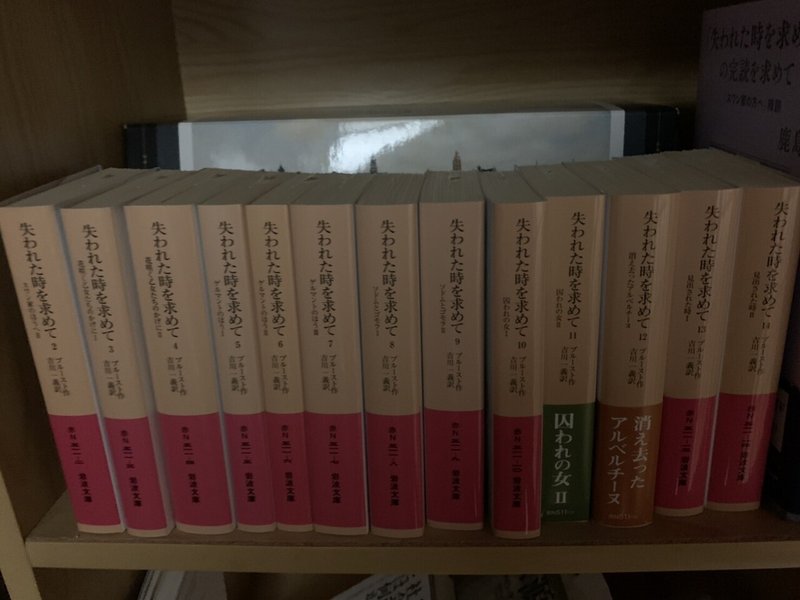

失われた時を求めて 全14冊 美装ケース入りセット (岩波文庫) 文庫 – 2020/1/30

プルースト (著), 吉川 一義 (翻訳)

1巻は机の上にありました・・・・。

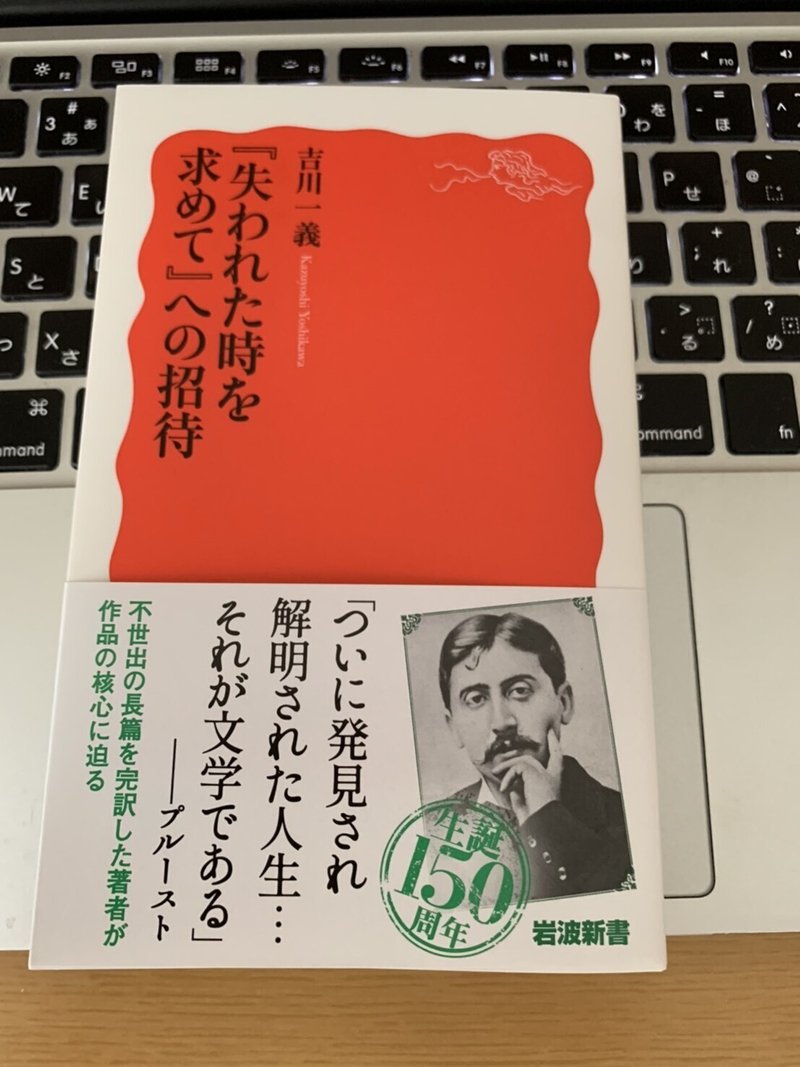

『失われた時を求めて』への招待 (岩波新書 新赤版 1884) 新書 – 2021/6/22

吉川 一義 (著)

はしがき

『失われた時を求めて』の読破を目指しながら挫折する人が多いのは、これが桁外れの長篇であるうえ、読みはじめたらやめられない波乱万丈の物語ではないからだ。文章のリズムに乗ってじっくり読んでゆけば、きわめて面白い小説なのだが、もろもろの難関が待ちうけている。

何度も繰り返し。

p78

恋心の発生から終息までをたどる「スワンの恋」は、こうして元の木阿弥に終わる。この帰結から明らかなように、プルーストによれば恋とは想像力の病いであり、「この世の法則からして充すのも不可能で癒すのも困難な」欲求、つまり「相手を所有したいという非常識で痛ましい欲求」②114)なのである。

p84

アルベルチーヌの人物像がぼやけているのはプルーストが女性を描けなかったからだ、自分が愛した男を作中で女に転換したに過ぎないからだ、と批判する人がいる。しかし『失われた時を求めて』においては、「私」の憧れるスワン夫人やゲルマント公爵夫人など、魅力あふれる女性の描写にこと欠かない。プルーストはこう言う、「小説家が、ほかの登場人物にはさまざまな性格を描き分ける一方で、愛する女性にはなにひとつ性格を与えない配慮をするなら、それによって新たな真実をもうひとつ表明することになるかもしれない。われわれは無関係な人の性格には通じているが、われわれの人生と区別できずやがて自分自身と切り離せなくなる人の性格、その人の動機について絶え間なくあれこれ不安にみちた仮説を立ててはその仮説をたえず修正しているような人の性格など、どうして把握できるだろう?」(④537-38)。恋の対象がぼやけているのは、作家の戦略なのである。

p87

これら三様の恋においてスワンも「私」も、根拠のない嫉妬に翻弄される。プルーストが一貫して描いたのは、「恋というものがいとも恐ろしいペテン」⑦74)であることだろう。なぜなら恋は「われわれを外界の女性とではなく、まずはこちらの脳裏に棲まう人形とたわむれさせる」(同上)からであり、「愛の対象となった人間とは、われわれが自分の愛情を外部へ投影する茫漠とした広大な場所にすぎない」(⑫180)からだ。

恋愛は、愛する人を隅々まで知りたい、他者を完全に所有したいという「非常識で痛ましい」(②114) 欲求だから、人間心理を解明する『失われた時を求めて』の中心に据えられたのである。

失われた時を求めて(8)――ソドムとゴモラI (岩波文庫) 文庫 – 2015/5/16

プルースト (著), Marcel Proust (原著), 吉川 一義 (翻訳)

8-p90

ゲルマンと太公妃の舘の前で、私はシャルテルロー公爵に会った。そのときの私は、自分は招かざる客ではないかという三十分前にはまだ私にとり憑いていた危惧を---やがてその危惧にふたたび捕らえられてはするが---すっかり忘れていた。人は、べつのことに気を紛れて心配ごとを忘れてしまい、危険な時間をやりすごしてずいぶん経ってからようやくその心配ごとを思い出すことがある。

失われた時を求めて(10) 囚われの女I (岩波文庫) 文庫 – 2016/9/17

プルースト (著), 吉川 一義 (翻訳)

10-p490

訳者あとがき

死後出版(プルーストの執筆方法)

第四篇『ソドムとゴモラ』までと異なり、第五篇『囚われの女』(1923)以降の巻がプルーストの死後に出版されたことは、よく紹介される。1913年に第一篇『スワン家のほうへ』が出たときには全三篇(第二篇『ゲルマントのほう』、第三篇『見出された時』)で刊行される予定であった『失われた時を求めて』が、第一次大戦による出版中断のあいだに『囚われの女』や『消え去ったアルベルチーヌ』などのアルベルチーヌ関係の物語が加筆されて現在の七篇構成になったこと、この加筆の要因には、プルーストが運転手兼秘書として雇ったアルフレッド・アゴスチネリの同居と失踪と事故死(1913-14)があったこと、この二点もよく紹介される。たしかに本館でも、恋人たちが運転手をつけてブーローニュの森まで散策に出かけた車をアルベルチーヌ自身が運転しているように読めたり(372頁と注354参照)、アルベルチーヌと見物に出かけた格納庫と飛行機が港と船にたとえられる美しい一節(227-28頁)が、飛行機と海をを結びつける点で、操縦していた飛行機の地中海への墜落事故で命を落としたアゴスチネリを想わせるとか、「私」が恋人の「たくましい首」を「日焼けの具合もきめのあらさも」「充分」」ではないと思う(167頁)とか、アルベルチーヌの背後にアゴスチネリを想起させる箇所は枚挙にいとまがない。アルベルチーヌの物語の成立にアゴスチネリが正確にどのような役割を果たしたのかについては、第六篇『消え去ったアルベルチーヌ』の巻で詳しく検討したい。

是非に及ばず